Cinquant’anni di onde libere, di centinaia di voci che si alternano ai microfoni, di battaglie civili, cultura, musica e informazione indipendente: Radio Città Fujiko festeggia mezzo secolo. Nata nel 1976 come Radio Città, è passata attraverso scissioni, fusioni, crisi e rinascite, fino a diventare oggi una delle ultime vere radio comunitarie italiane. In occasione delle celebrazioni che dureranno un anno interno e dell’uscita del fumetto autoprodotto Come alla radio, parte della nuova campagna abbonamenti, abbiamo ripercorso insieme al direttore Alessandro Canella le molteplici tappe di questa lunga storia.

Partiamo dal principio.

La storia di Radio Città Fujiko comincia dopo la sentenza della Corte Costituzionale che, nel luglio del 1975, rompe il monopolio della RAI. Quella decisione apre la strada a un vero e proprio fenomeno: l’esplosione delle radio libere in tutta Italia. Noi – come Radio Città – iniziamo tra la fine del 1975 e l’inizio del 1976. Dalle testimonianze dei fondatori sappiamo che si “occupò” una frequenza, la 103.1 (che è ancora la nostra), semplicemente trasmettendo un fischio continuo: era il modo, allora, per segnalare che quella frequenza era già presa. In pratica, la sentenza permetteva ai privati di trasmettere, ma non regolava nulla: le leggi arriveranno solo molti anni dopo, ad esempio con la legge Mammì. Nel luglio del 1976 nasce ufficialmente la cooperativa Informazione Nuova, che è ancora oggi il nostro editore. Tra i fondatori c’erano figure come Stefano Benni e altre personalità del mondo della sinistra extraparlamentare. Le prime trasmissioni iniziano nell’ottobre del 1976: quello è, a tutti gli effetti, l’inizio della nostra storia.

Negli anni successivi la radio vive una serie di cambiamenti, una scissione e una fusione. Cosa succede?

Si può dire che la radio segue un po’ i vizi della sinistra. Nel 1987, per motivi essenzialmente politici e societari, avviene una scissione importante con i fuoriusciti che fondarono Radio Città del Capo e una nuova nomenclatura per chi restò: Radio Città 103.

Un’ulteriore svolta arriva nei primi anni Duemila. Nel 2000, dalle ceneri di Oasi Radio, nasce Radio Fujiko un’altra radio libera con cui Radio Città 103 comincia a collaborare, soprattutto durante il G8 di Genova del 2001, all’interno del circuito Radio Gap, insieme a emittenti come Radio Onda d’Urto e Radio Onda Rossa. Nel 2004 succede un evento importante: l’Arci, che era proprietaria della frequenza di Radio Fujiko, la vende a Radio Città del Capo lasciando la redazione orfana di frequenza. Dopo una battaglia anche in diretta, i redattori di Fujiko bussano alla porta di Radio Città 103, con cui già avevano collaborato. Da lì nasce la fusione e, con essa, Radio Città Fujiko. Piccolo aneddoto: durante lo sgombero di Radio Alice, nel marzo 1977, Valerio Minnella — che era in diretta — disse “chiamate Radio Città, 346 458”. Quel numero di telefono è ancora oggi il nostro!

È un dettaglio curioso che è finito anche nel film Lavorare con lentezza, tratto dalla sceneggiatura dei Wu Ming.

Cosa rappresenta oggi Radio Città Fujiko e come si è evoluta nel tempo?

La fusione tra Radio Città 103 e Radio Fujiko è stata, secondo me, una benedizione. La prima rappresentava la tradizione militante, molto legata al modello di Radio Onda d’Urto; la seconda aveva un’anima più leggera e giovanile, seguitissima dagli universitari. L’incontro tra queste due anime ha creato qualcosa di unico, che io ho poi sintetizzato nel concetto di radical pop: posizioni radicali nei contenuti, ma con un linguaggio accessibile e popolare, capace di arrivare a un pubblico più ampio.

Non ci definiamo una “radio di movimento” in senso stretto, ma piuttosto una radio che fa da ponte — un traduttore — tra le istanze dei movimenti e un linguaggio giornalistico comprensibile e aperto.

Tu quando hai iniziato?

Io ho iniziato nell’ottobre del 2000. Era tutto abbastanza casuale: insieme ad altri due amici avevamo proposto una trasmissione di satira, e il padre di uno di loro conosceva Alfredo Pasquali — che oggi è il presidente della radio, ma all’epoca era il direttore esecutivo. Il direttore responsabile, invece, era Stefano Tassinari. Preparammo una cassettina con un piccolo demo del programma, la facemmo ascoltare e ci diedero subito uno spazio settimanale. Era un po’ questo il modo di entrare in radio in quegli anni — e, in parte, lo è ancora oggi: nelle radio libere non c’era (e non c’è) un percorso di professionalizzazione strutturato. Proponi un’idea, se piace entra in palinsesto, e poi impari facendo. Io sono entrato nell’ottobre del 2000 e, pochi mesi dopo, ho avuto subito il battesimo del fuoco con il G8 di Genova del 2001. È stato un percorso di “learning by doing”, come si direbbe oggi: si imparava facendo, in modo completamente autodidatta. Poi, ovviamente, i più vecchi trasmettevano le loro conoscenze ai nuovi arrivati, e così via. C’è sempre stato questo ricambio generazionale continuo: ancora oggi, tra i redattori, si va dai ventenni ai settantacinquenni — anche se, inevitabilmente, i “vecchi” sono sempre meno. Diciamo che la media è più o meno quella della mia età, ma lo spirito resta lo stesso di allora.

Quante sono le persone che orbitano attorno alla radio?

Direi che sono circa duecento. Noi siamo una radio comunitaria, riconosciuta come tale anche dalla legge Mammì, che definisce le radio comunitarie come espressione di una comunità — che può essere politica, religiosa o sociale. Per capirci, anche Radio Maria è una radio comunitaria, nel suo ambito. Questo status comporta qualche piccolo vantaggio, come sconti sulle utenze, ma soprattutto riconosce la natura del nostro lavoro: non solo una radio che si rivolge a una comunità, ma una radio fatta dalla comunità stessa. Infatti realizziamo diversi progetti sociali. Collaboriamo, ad esempio, con la Caritas in un format dedicato alle persone senza dimora; lavoriamo su temi legati al carcere, ai migranti e a varie forme di marginalità. È un impegno sociale che fa parte integrante della nostra identità e che ci viene riconosciuto anche a livello normativo. Siamo completamente indipendenti: non abbiamo alle spalle nessun gruppo economico o politico. La radio è gestita da una cooperativa ed è editrice di sé stessa — una cosa rarissima, in Italia.

Una radio piccola fatta da centinaia di persone

Esatto: il nucleo di persone che lo fa come lavoro è di cinque o sei persone in tutto — compresi amministrativi e commerciale — mentre il 90% della redazione è composta da volontari. Anche se “volontari” non è la parola giusta: sono militanti, persone che condividono un progetto culturale e politico, e che scelgono di contribuire a un’esperienza collettiva. Non è lavoro gratuito mascherato, ma partecipazione consapevole.

Come ci si sente ad essere rimasti non solo editori puri, ma — in una città come Bologna — praticamente l’unica testata che fa informazione libera e indipendente?

Ti direi che ci sono due sentimenti contrastanti. Da un lato, non ci piace essere rimasti gli unici: anzi, ci dispiace molto. Perché anche se dentro la nostra radio convivono sensibilità politiche molto diverse il fatto che si siano spente altre voci è un brutto segnale per la democrazia. Penso, ad esempio, alla chiusura di Radio Città del Capo, ma anche di Radio Kairos — che era la radio del TPO — e, prima ancora, di Radio K Centrale. Ogni volta che una di queste esperienze si spegne, è una perdita per il pluralismo e per la città. Più radio come queste esistono, meglio è.

Dall’altro lato, ovviamente, sentiamo una grande responsabilità. Di fatto, oggi siamo l’unico punto di riferimento radiofonico per chi ha una certa visione del mondo, almeno a Bologna. Questo ci spinge a fare le cose sempre meglio, a curare ogni aspetto — dai contenuti al linguaggio, fino alla qualità dei programmi. In passato, la radio era molto più spontanea: trasmetteva praticamente chiunque, e non c’era troppa attenzione alla forma. Oggi invece curiamo molto di più anche lo stile, ma non per un fatto estetico: lo facciamo per comunicare meglio, per raggiungere più persone e mantenere il nostro linguaggio accessibile, senza ridurlo a slogan. Ci sentiamo quindi investiti di una doppia missione: da un lato difendere la libertà e l’indipendenza dell’informazione, dall’altro continuare a far crescere una comunità viva attorno alla radio.

Dal punto di vista della professione, come vi siete adeguati alla trasformazione totale dell’informazione? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di essere una redazione così piccola, e come regolate il lavoro in base alle risorse limitate?

Tu considera che quando ho cominciato a trasmettere io si usavano ancora le musicassette, quindi il digitale ha rappresentato una rivoluzione enorme: ci ha permesso di velocizzare tutto, anche quando in Italia lo usavano ancora in pochi. Noi, per esempio, abbiamo sempre lavorato solo con software libero, usando programmi di automazione radiofonica sviluppati da informatici che facevano parte del Bologna Free Software Forum, nato all’interno del Bologna Social Forum ai tempi di Genova 2001. Questa scelta ci ha permesso di essere autonomi, ma anche coerenti con la nostra idea di radio come bene comune.

Poi, ovviamente, l’informazione nel frattempo ha preso due direzioni principali: la velocità e gli algoritmi. E queste due cose non ci hanno aiutato molto, perché il nostro modo di fare informazione è diverso. Abbiamo sempre cercato di “surfare” questo mondo digitale, senza però esserne travolti: non abbiamo scelto di starne fuori del tutto, ma abbiamo capito che non saremmo mai stati una radio da breaking news in modo strutturato. Quando serve — su eventi specifici — sì, grazie anche al citizen journalism, cioè alle persone che ci chiamano in diretta e raccontano cosa sta succedendo. È un po’ lo spirito di Radio Alice, il racconto dal basso, dai cittadini stessi.

Ci interessa meno il flusso continuo di notizie che ti riempiono la testa e più l’approfondimento, l’ascolto. Non abbiamo tuttologi, ma preferiamo dare spazio a docenti, attivisti, esperti, associazioni, comitati, insomma alle voci competenti. Noi offriamo il microfono, e cerchiamo di costruire conoscenza in questo modo. Adesso stiamo affrontando la sfida dell’allargamento a tutta l’Emilia-Romagna attraverso il DAB, e speriamo che questo si traduca anche in un allargamento della redazione. E poi, da tre o quattro anni, siamo entrati nel circuito di Popolare Network e questa collaborazione ci ha dato una grossa mano. Oggi tutta l’informazione nazionale e internazionale nei notiziari è in buona parte coperta anche da loro. Noi non ci siamo mai concentrati solo sul locale, perché una delle nostre peculiarità è proprio quella di essere una radio cittadina che si occupa anche di temi nazionali e globali, non solo dell’orticello bolognese.

Tu hai scritto un libro sulla radio e sulla sua forza trasformativa, "Onde Ribelli" (Armillaria Edizioni). Perché, secondo te, è ancora importante — nell’era del digitale e della velocità assoluta — scegliere la radio?

È una domanda che mi sono posto spesso, e credo che la risposta stia in alcune caratteristiche uniche di questo mezzo. Prima di tutto, la radio utilizza un linguaggio che è davvero alla portata di tutti. Scrivere bene non è per tutti: c’è chi lo fa con naturalezza e chi invece si sente a disagio. Parlare, invece, lo sappiamo fare tutti — ognuno con il proprio modo, più o meno forbito, ma è un linguaggio quotidiano, naturale. Questo mette le persone più a loro agio, anche emotivamente: la radio è un mezzo che non mette soggezione. È più leggera da fruire — è più facile ascoltare che leggere — ma allo stesso tempo mantiene viva la fantasia. A differenza della televisione, che ti impone immagini, ritmo e immaginario, la radio ti lascia uno spazio di costruzione interiore: ti costringe a immaginare. Quando ero adolescente, ad esempio, mi divertivo a immaginare i volti delle persone che parlavano alla radio. Poi magari li vedevi davvero e ti accorgevi che non ci avevi preso per niente! Ma quella libertà di immaginazione, quella partecipazione creativa, è qualcosa che altri media non ti danno.

E poi c’è un’altra cosa fondamentale: la radio fa compagnia. Spesso mi chiedono se oggi, con i podcast, la radio abbia ancora senso. Io credo di sì, perché rispondono a bisogni diversi. Il podcast è un ascolto “on demand”: tu scegli cosa ascoltare, quando e come. È utile, ma ti toglie una dimensione che la radio conserva — quella dell’imprevedibilità, della presenza, della connessione in tempo reale. È lo stesso discorso che si può fare per Spotify: selezioni un artista e l’algoritmo ti propone solo cose simili, in un circuito chiuso. È difficile che tu scopra qualcosa di completamente diverso o che conosca davvero la storia di ciò che ascolti. La radio, invece, ti sorprende: puoi imbatterti per caso in un genere che non conoscevi, in un artista che ti incuriosisce, in una voce che ti apre mondi. Ti offre il piacere della scoperta. E poi resta, ancora oggi, uno dei mezzi di comunicazione più credibili. Diversi sondaggi lo confermano: la radio è percepita come uno dei media più affidabili, più autentici.

Forse perché la voce umana, quando è diretta e sincera, riesce a trasmettere fiducia meglio di qualsiasi algoritmo.

In tutti questi anni — ma soprattutto in quelli che ti riguardano più da vicino — avete sentito gratitudine da parte della città per quello che fate? E dalla politica? C’è attenzione positiva o, come spesso succede con l’informazione indipendente, vi sentite più come una scocciatura?

Dalla città sì, sicuramente. Dalle persone, dai cittadini, e anche da molte istituzioni culturali: teatri, cinema, festival. Ci sono realtà che continuano a investire in pubblicità su di noi, e questo significa che riconoscono il nostro pubblico e anche la professionalità con cui comunichiamo i loro eventi. Dal punto di vista politico, invece, la situazione è più complessa. Siamo sicuramente un punto di riferimento per una certa area — diciamo quella oggi definibile come “extraparlamentare” — ma non solo. Tuttavia, una cosa che abbiamo sempre cercato di far capire — e che non sempre è stata accolta facilmente, nemmeno all’interno dei movimenti — è che noi siamo indipendenti. Questo significa che se sei mio amico, ma fai una sciocchezza, io non ti faccio sconti. E questo, a volte, ha creato attriti. Siamo stati considerati “estremisti” dai moderati e “moderati” dagli estremisti, proprio perché non ci schieriamo in modo automatico, per appartenenza. La nostra idea è sempre stata che la radio non “appartiene” a nessuno: non è la radio di qualcuno, è una radio di tutti. Ma questa è una cosa che non sempre è facile far passare.

Per quanto riguarda i partiti di governo o chi ha ruoli di potere, non cerchiamo né riconoscimenti né legittimazioni istituzionali. Non è quello che ci interessa. Certo, a volte siamo percepiti — come spesso capita ai giornalisti indipendenti — come dei “rompicoglioni”. E va bene così, fa parte del gioco. Detto questo, devo dire che a Bologna, per fortuna, non abbiamo mai subito vere e proprie forme di ostracismo o di boicottaggio. Finora, almeno, la nostra libertà è rimasta intatta.

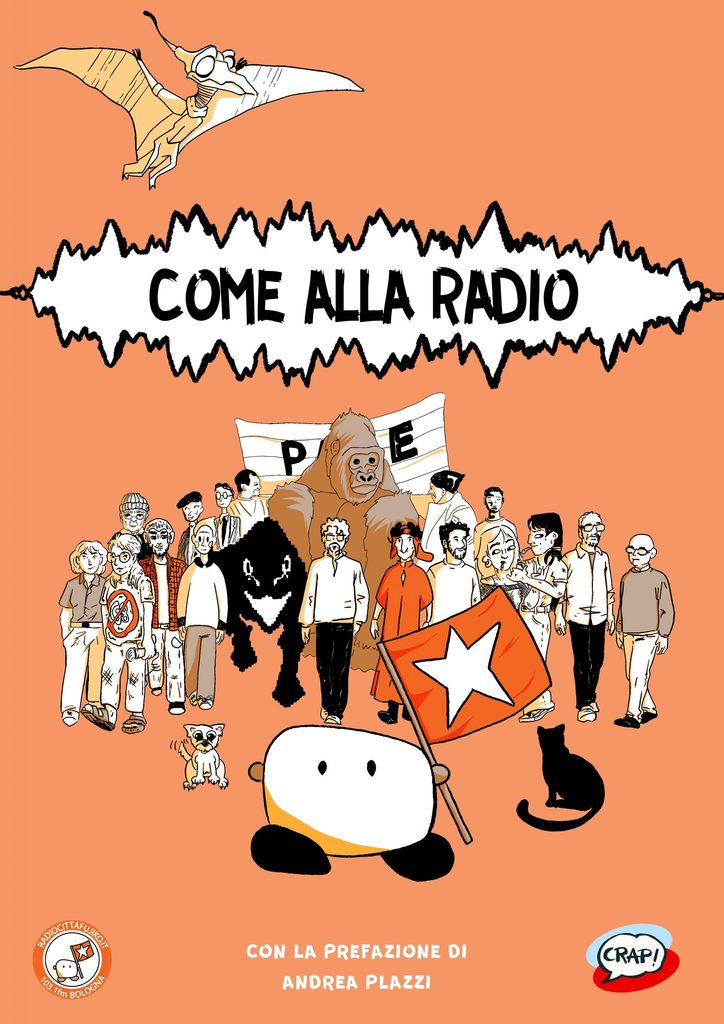

Per i 50 anni avete realizzato un fumetto. Di cosa si tratta?

Il fumetto nasce in pieno stile Radio Città Fujiko: in modo comunitario e partecipativo. Abbiamo lanciato un workshop coordinato da Antonella Selva, attivista bolognese molto nota, che aveva già pubblicato diversi fumetti, tra cui uno sul femminismo nel mondo arabo. Alla chiamata hanno risposto diversi giovani universitari, che hanno partecipato attivamente alla costruzione della storia.

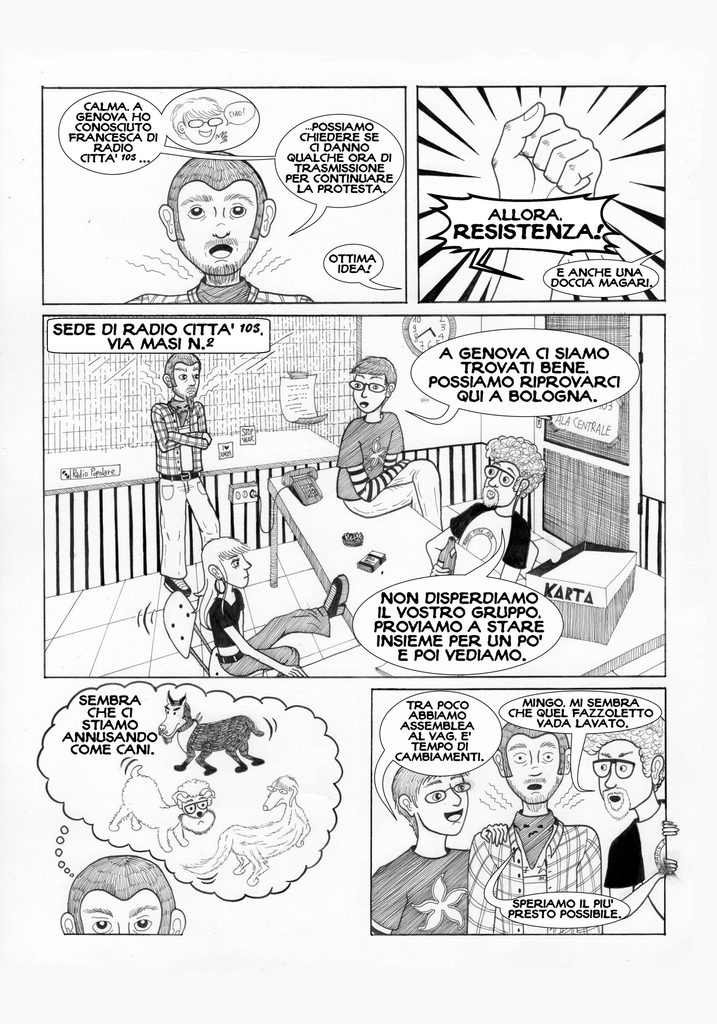

Il metodo è stato questo: abbiamo intervistato le figure storiche della radio, raccogliendo aneddoti e pezzi di storia che volevamo emergessero. Da queste informazioni è stata scritta la sceneggiatura, che poi è stata sviluppata dai partecipanti, 11 giovani disegnatori con stili diversi, spesso alle prime armi ma molto talentuosi. Il fumetto racconta temi internazionali e nazionali importanti: le battaglie contro la guerra, il G8 di Genova, l’antipsichiatria, e vari momenti storici legati alla radio. Attraverso episodi e aneddoti della nostra storia, il fumetto testimonia la trasformazione sociale, culturale e politica dell’Italia negli ultimi 50 anni.

Non siamo, infatti, solo una testata che racconta gli eventi: abbiamo partecipato attivamente a molte iniziative. Per esempio, durante la crisi dei migranti a Ventimiglia, abbiamo organizzato una raccolta di aiuti che ha visto i cittadini rispondere in modo incredibile: abbiamo riempito due furgoni e portato i materiali ai confini. Allo stesso modo, eravamo dentro Radio Gap durante il G8, una rete di otto emittenti nazionali sgomberata, con paralleli storici simili a quelli di Radio Alice nel 1977.

Alla fine, il fumetto collettivo è una fotografia volutamente incompleta dei primi 50 anni della radio: un mix di stili e punti di vista, ma che rende bene l’idea del percorso, delle battaglie e della vita della nostra comunità.

Come si può avere?

Sarà la ricompensa della campagna abbonamenti che abbiamo lanciato da qualche anno. Chi si abbona sul sito radiocittafujiko.it/abbonamenti, con una quota minima di 20 euro, riceverà il fumetto in omaggio.

Si tratta di una completa autoproduzione, senza case editrici: abbiamo scelto di pubblicarlo in casa. Sarà disponibile anche agli eventi che organizzeremo, sia per promuovere la campagna abbonamenti sia per far conoscere il fumetto.