Il 12 marzo 2016 Blu cancella tutte le sue opere a Bologna. Un gesto che oltre ad esprimere con forza il pensiero di un grande artista segna un prima e un dopo nel dibattito sullo spazio pubblico. Quella vernice grigia rimane oggi, di fatto, l’unica traccia di Blu presente in città.

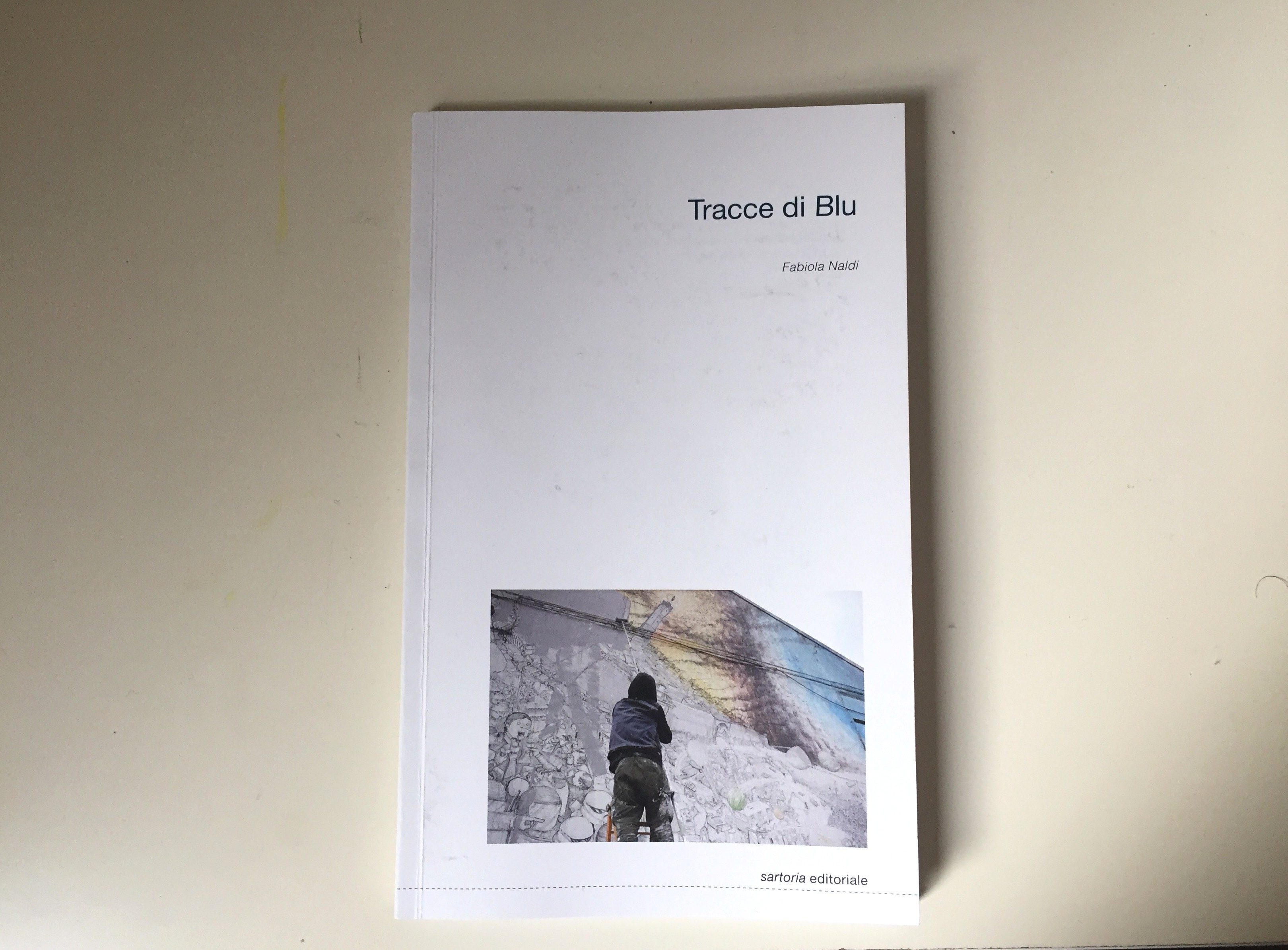

Fabiola Naldi, storica dell’arte, curatrice e docente che da sempre si occupa di arte urbana e segue il percorso di Blu, ha ripercorso criticamente questa storia in Tracce di Blu (Postmedia Books 2020) ampliando alla luce del presente i contributi scritti sull’autore nell’arco di un decennio.

Qui ne abbiamo discusso insieme a lei.

In molti casi e quasi da subito nella prefazione hai tenuto a specificare che non è un libro su Blu. Perché?

Ho voluto che Tracce di Blu fosse un libro di piccole dimensioni, privo di indice, bibliografia generale e di tutti i comuni apparati accademici. Ha un prezzo contenuto, parte delle immagini sono state recuperate dalla rete, mentre altre sono foto scattate da me. Ho subito voluto evidenziare che, seppur il libro ruoti attorno al percorso artistico di questo autore e il mio rapporto “critico” con lui, tutti gli scritti pubblicati possono e vogliono contestualizzare Blu in un discorso più ampio. Sono presentati contributi editi e inediti tutti “dipendenti” dalla mia storia critica: ci sono i testi scritti negli anni della mia frequentazione con Blu e riferiti a mostre in cui io lo invitai e in cui decise di partecipare, e ci sono una serie di interventi nuovi, che si concentrano sul presente dell’arte in strada. Ho sempre scritto di arte urbana e ancora prima di Blu avevo pubblicato interventi sul writing e sull’arte pubblica. Sono pochi gli artisti con cui ho continuato per alcuni anni una collaborazione critica così intensa, ma rileggendo i testi che ho scritto attorno al suo lavoro, ritengo che la mia lettura delle sue “imprese” sia un pretesto per riflettere sulle problematiche che muovono oggi il dibattito sullo spazio pubblico. Avevo inoltre la personale necessità di ribadire le mie scelte critiche senza nessuna intenzione di speculare sulla sua notorietà. C’è, inoltre, un ulteriore elemento che non si dovrebbe dare per scontato: sono professoressa di ruolo in Accademia, docente a contratto in Università e posso affermare con sicurezza che non tutti conoscono Blu e che molti confondono i percorsi dell’arte urbana con la solita e banale “narrazione” di molta stampa che non perde occasione per evidenziare solo una minima parte della moltitudine di voci presenti. Non si dimentichi che io resto una fenomenologa e sento, ora più che mai, il dovere di svolgere criticamente il mio lavoro per tutti quei giovani studiosi che non hanno confidenza e conoscenza di questo “lato” delle arti visive.

Uno dei momenti clou di tutto il discorso è la cancellazione di tutti i lavori di Blu a Bologna nel 2016. Cos’è cambiato dopo?

Nessuno oramai ricorda più quei due giorni di marzo del 2016, ma da allora tutto è cambiato. Salvo alcuni casi di associazioni culturali mosse da talentuosi writer locali (BLQ, Tinte Forti ecc..) che con continuità producono interventi in alcuni quartieri della città, Bologna ha smesso di esprimersi in strada ad alti livelli come accadeva in precedenza. Certamente restano le parti della disciplina legate alle tag, ai throw up, gli interventi poster di Cheap o l’attività di Serendippo, ma questa città ha sempre saputo pensare e fare molto di più. Vale la pena però aggiungere che la scena nazionale e internazionale è cambiata, sono cambiati gli approcci alla lettura di interventi più o meno autorizzati e si sono modificati i contesti in cui attualmente si muovono le voci più autorevoli. Quel gesto, condivisibile o meno, è stato così categorico che si è voluto subito dimenticare o dipingere ponti o strade in nome di unità, condivisione e collettività. Per quanto mi riguarda io non ho solo rifiutato (almeno in città) dibattiti più o meno strumentali che tentavano di raccontare, ragionare e motivare entrambe le scelte effettuate durante quel periodo, ma ho anche scelto di interrompere (con Claudio Musso) un percorso che partiva da molto lontano e che in quel momento si stava concretizzando per un’ultima edizione con alcuni autori internazionali (mi riferisco al progetto Frontier – La linea dello stile). Non ho avuto alcun dubbio a fermarmi, a prendere tempo, a riflettere e a scrivere invece che continuare a “dipingere” in nome dell’affermazione di un progetto. Ammesso che ne valesse ancora la pena, dopo quanto accaduto non potevo assolutamente continuare. Il mio silenzio ha condiviso quel gesto, forse lo ha anche inconsciamente desiderato, considerando quanto già era accaduto a Berlino anni prima, ma l’unico risultato è che a Bologna “Blu non c’è più”.

Tra le tracce di Blu c’è ancora proprio quel grigio, che tu definisci la sua più grande opera citando Gustav Metzger: “la distruzione in arte non significa la distruzione dell’arte”. Ciò che rimane, quindi, è la memoria del gesto. In questo senso non è riduttivo chiamarla street art?

Sono d’accordo con te e non credo di essere tra coloro che hanno usato spesso quella etichetta. Non è solo riduttivo, ma è anche sbagliato e contrapposto alle visioni di molti operatori attivi ancora oggi nello spazio pubblico. A pensarci bene, ritrovo quel termine più sulla stampa che non su studi di settore (penso almeno ai miei interventi sulle testate locali). Permettimi però di riflettere anche sul fatto che il caso di Blu resta anomalo, quasi unico e del tutto dipendente dalla visione dell’autore e certamente non portavoce di una categoria, di un gruppo o di un collettivo artistico. Ha dato invece sempre più voce a categorie, gruppi o collettivi che nulla avevano a che fare con il sistema dell’arte, ma che mostravano i paradossi della società in cui viviamo. I testi che io ho scritto per lui sono precedenti all’ultimo decennio in cui ha dimostrato chiaramente verso quale direzione etica ed estetica stava andando. Posso essere anche io categorica, critica ed eccessivamente scientifica, ma resto un’operatrice culturale che è inserita nel sistema accademico ed artistico e per questo le mie collaborazioni con lui si sono concluse. Ho ben chiaro che cosa mi ha sempre detto e il motivo per cui, ad un certo punto, non aveva più senso per lui accettare inviti o partecipazioni: lo capisco, lo conosco e lo rispetto per questo. Rispetto però anche coloro che hanno deciso di continuare a lavorare e di confrontarsi, quando lo ritenevano opportuno, con le gallerie e le istituzioni, portando avanti una coerenza di contenuti e di intenti svolti negli anni. Ritengo sia una lettura semplicistica accusare l’arte di strada di farsi coinvolgere con il sistema opponendosi agli antichi valori e alle regole: quelle regole erano già state infrante da una parte dalla prima e dalla seconda generazione di writer attivi negli anni Settanta e primi Ottanta, quindi trovo anche anacronistico e banale convertire il dovere dell’arte urbana con i doveri dello spazio pubblico e di chi lo amministra. Siamo in presenza di un numero così ampio di pratiche eterogenee da non poterci più permettere di generalizzare o non isolare il singolo in nome di un percorso e di una storia. Aggiungo anche che la contraddizione in termini che appartiene alla disciplina del writing per esempio è ben chiara per gli autori che ne fanno parte. Molti di loro oscillano fra le “luci” delle gallerie e “l’oscurità” dell’illegalità, sapendo bene quali possono essere i rischi e le critiche. Ricordiamo anche che le accuse di “tradimento” non vengono solo dagli integralisti della disciplina, ma anche dal sistema dell’arte che ammette incursioni nelle pratiche indipendenti pur non autorizzando altro che se stesso e le proprie regole, isolando per ogni generazione di artisti (di strada) solo qualche sporadico caso. E’ toccato, pur non cercandolo, anche a Blu sentirsi “titolare” come uno dei migliori nelle varie classifiche internazionali. Con la nomina a “migliore fra i migliori” la condanna è stata così chiara che non ha potuto che produrre reazione e repulsione per quello stesso ambiente che in tempi meno recenti aveva in parte frequentato.

A un certo punto parli di writing e graffiti come risposta alla noia generata da un annoso coprifuoco culturale. In un periodo come questo, nel quale la cultura è sottoposta a un coprifuoco ancora più rigido, lo spazio pubblico potrebbe essere realmente l’unico luogo nel quale potersi esprimere oltre le restrizioni. Che ne pensi?

Sono sempre più convinta che lo spazio pubblico sia uno dei più importanti termometri culturali della nostra società e tenerne conto solo quando si devono sistemare muri degradati dall’incuria delle varie amministrazioni o “rinvigorire” piccoli paesi di provincia non aiuta certamente a far crescere tutte le anime che lo compongono. Certamente il momento che stiamo vivendo non permette la “solita” libertà di azione e di espressione e le violente restrizioni a cui ci stiamo purtroppo abituando hanno anche circoscritto coordinate di spazio e tempo. Ora che la cultura è chiusa e resta per alcune sue parti tristemente in silenzio, camminare, osservare e anche agire nello spazio urbano può creare nuove riflessioni sull’uso, sull’abuso e sulle contraddizioni dello stesso. Non entro certamente nell’annoso dibattito dell’azione illegale o legale, ma confido che il cittadino comprenda meglio le potenzialità della propria città, oltre alle solite narrazioni turistiche.

Perché Bologna è così importante all’interno del discorso storico sull’arte pubblica?

C’è stato un momento in cui a Bologna lavorava e insegnava una giovane critica militante, Francesca Alinovi, che sul finire dei ’70 iniziò a recarsi a New York. L’impatto con la realtà urbana della metropoli innescò nella sua scrittura critica nuove riflessioni, visioni e confronti. A lei si devono le prime incursioni dei writer nei musei, non solo a Bologna. Nel 1984, a un anno dalla morte della giovane critica d’arte, la Galleria d’Arte Moderna di Bologna realizza in sua memoria Arte di Frontiera. New York Graffiti, riconosciuta come una delle prime esperienze museali europee di questo movimento poco indagato in ambito critico e teorico. A Francesca Alinovi ancora si riconosce di aver compreso con molto anticipo le successive derive ambientali, pittoriche e non solo, di alcune pratiche ai margini del sistema che stavano però cambiando il volto di alcuni dispositivi artistici. Ma non dimentichiamo che non è stato solo merito suo. Nel mondo della musica, della danza, della grafica, del disegno e della moda gli echi del writing americano si iniziavano a sentire sempre più chiari e Bologna, come Milano, fu una delle prime città italiane a codificare quelle influenze nuove e stranianti. Bologna ha sempre prodotto e ospitato figure decisive per l’evoluzione delle culture underground, continuando la propria altalena culturale fra il legale e l’illegale in luoghi simbolici come l’Isola nel Kantiere, il TPO, il Link, il Livello 57.

Permettimi un’ulteriore riflessione a margine della tua domanda. Bologna ha le giuste dimensioni per accogliere senza respingere, per trattenere a sé senza interdire e continua a possedere alcune caratteristiche della città di provincia senza però dimenticare alcuni fondamentali luoghi che la fanno conoscere in tutto il mondo. E credimi, non è solo un merito dell’Università, anche se attraverso alcuni dipartimenti (che però nel tempo non hanno saputo rinnovarsi), essa ha formato molti degli operatori culturali attivi sul panorama nazionale e internazionale. Ne scrivo nel saggio intitolato Era Blu dove contestualizzo un insieme di accadimenti che nella storia della città sono divenuti fondamentali per la sua stessa crescita. E con questo non penso solo ai momenti felici, o alla realizzazione di “buone pratiche”, ma anche a quelle situazioni drammatiche che hanno prodotto reazioni inaspettate. Bologna ha dato i natali a scienziati, scrittori, artisti come tante altre città italiane, ma è stata soprattutto in grado di accogliere e formare altrettante figure fondamentali che hanno contribuito a valorizzarla e, allo stesso tempo, è cresciuta non solo dentro le osterie (come generalmente la si vuole vedere non tenendo conto che quelle esperienze appartengono a generazioni differenti), ma anche attraverso l’apporto di giovani che la lasciano e poi tornano continuamente perché la città lo permette e non li esclude.

Restando sulla città, c’è un filo che collega tutto con la data dell’uccisione di Francesco Lorusso…

La storia di questa città, a partire dal Secondo Dopoguerra, si basa proprio su una volontà idealista più che ideologica, che vede nella costruzione di una rete di rapporti politici, economici, sociali e culturali le fondamenta di un bene comune espanso. Questo almeno nella volontà di alcune grandi figure che hanno voluto e portato Bologna a confrontarsi con un “esterno” sempre più allargato. Bologna è stata anche l’unica città in Italia ad avere chiamato non solo le forze dell’ordine, ma i militari (con i rumorosi cingolati al seguito) per frenare l’onda contestataria dei movimenti studenteschi del ’77 che, proprio nel capoluogo emiliano, produssero un’esperienza multidisciplinare, estetica e unica nel suo genere. Sono i famosi Indiani metropolitani, studenti che contestano e lottano per i propri diritti utilizzando però codici non solo legati alla politica, ma anche a una moltitudine di intersezioni visive e linguistiche degne delle più oltraggiose Avanguardie Storiche. La rabbia si unisce alla creatività, personale e collettiva, nella quale svelare un rinnovato modo di parlare, comunicare e unirsi al no future di altri contesti. Una città, Bologna, che vede da un lato l’abitudine ordinaria agli interventi murali di vario genere da diversi decenni e dall’altro la difficoltà di districarsi fra ciò che è considerato anche oggi vandalismo grafico e ciò che può essere ristabilito entro i “confini” della testimonianza artistica.

Quei mesi, quelle giornate e quegli anni restano un momento indimenticabile per molti bolognesi, anche se mi sento di sottolineare che le ultime generazioni non solo non sanno nulla di quanto accaduto, ma neppure conoscono buona parte di coloro che hanno segnato culturalmente la città. Dell’ 11 e 12 marzo 2016, delle cancellazioni di Blu e dei riferimenti storici antecedenti mi è capitato di parlare solo con alcune classi dei licei bolognesi e ogni volta che ho messo in correlazione i fatti e le varie rilevanze simboliche, ho ottenuto sguardi stupiti, assenti e ignari. Ovviamente ti riporto la mia esperienza, ma la fruizione della città e della sua storia è in parte venuta a mancare, e fatta eccezione per alcuni singoli professori che tanto fanno, pochi adolescenti conoscono e contestualizzano l’accaduto.

Oggi la street art è un’etichetta che sta bene su molte cose e come dici giustamente viene utilizzata spesso per precisi interessi e speculazioni. Blu l’ha capito quasi subito, altri l’hanno capito e ci hanno mangiato sopra. C’è una street art giusta e una sbagliata? E quali sono gli elementi che dovrebbero farci diffidare di certe operazioni?

Stiamo, ancora una volta, generalizzando e “gravando” sull’arte urbana problemi ben più ampi che non riguardano solo gli artisti. Viviamo un’estrema sofisticazione del mercato culturale e delle poche alternative allo stesso. Certamente Blu ha scelto molto presto di non lavorare più con il sistema dell’arte, ma ciò non toglie che spetti solo alla sua scelta il destino di altri validi autori. Non credo, anzi ne sono quasi certa, che lui abbia mai voluto capitanare una corale presa di posizione. Tengo a ricordare a chi legge che molti suoi “compagni di strada” stanno facendo altre scelte, pur restando vigili su contesto, funzione e urgenze delle proprie intenzioni artistiche. Vale a dire che Blu ha fortemente affermato la propria visione, ma non significa che altri importanti autori strettamente inseriti nelle pratiche dell’arte urbana perdano di credibilità perché espongono in una galleria o in museo. Detto ciò, ancora oggi resto molto critica sulle varie esposizioni nazionali e internazionali legate all’arte urbana: penso spesso a come potrebbe essere se mi trovassi nelle giuste condizioni per organizzare una mostra del genere e l’unica risposta che ancora riesco a darmi è che probabilmente produrrei una mostra senza opere. Certamente il ruolo dell’artista è venuto fortemente a cambiare negli ultimi anni, ma ora più che mai servono autori che si prendano la responsabilità di affermare una precisa indipendenza stilistica e linguistica.

A che grado di maturità o immaturità è oggi il dibattito sull’arte pubblica?

Se per arte pubblica ti riferisci più specificatamente all’arte urbana, allora posso dire che la letteratura a riguardo è alquanto copiosa e con essa altrettanto i dibattiti, le conferenze e i convegni. La domanda però è: sono tutti funzionali alla conoscenza e alla crescita delle varie discipline interne all’arte di strada o sono più correlati agli interessi di singoli curatori o collezionisti che altro non fanno che “speculare” sulle stesse pratiche? Ho visto con molto interesse, non nascondendo allo stesso tempo alcune perplessità, le richieste del MIBACT attorno alle molte pratiche che compongono l’arte urbana; allo stesso tempo osservo l’ANCI con attenzione nelle ultime affermazioni positive sulle pratiche urbane e le città. Purtroppo non posso fare a meno di ribadire come già fatto in molte occasioni e negli anni che non basta la passione o la conoscenza di qualche artista o studioso per produrre interventi più o meno permanenti sulla pelle delle città italiane. Serve non solo studio, ma anche conoscenza in molti settori e i singoli non possono bastare. Le nostre città sono a un punto molto particolare della loro evoluzione e non basta “colorare” qualche muro e farci qualche mappa turistica attorno. In questo, mi duole dirlo, l’Italia è ancorata a un modo di fruire e realizzare arte in strada oramai superata. Mi auguro quindi che i prossimi dibattiti, le prossime pubblicazioni, e gli interventi degli stessi operatori culturali siano mirati a considerare la città in quanto organo pulsante. Le fruizioni, le narrazioni, le produzioni sulle nostre città stanno cambiando e mi auguro si avverta una responsabilità non solo nella promozione ma prima di tutta nella percezione.