Nella quarantena che non si può né rompere né piegare comincia x.meron, un esperimento, un progetto, un passatempo assolutamente necessario, principiato da sette donne e da due giovani uomini, nel quale si contengono (circa) cento visioni in dieci settimane, in quello spazio de’ piaceri, de’ mercatanti, de’ vanità, chiamato Instagram.

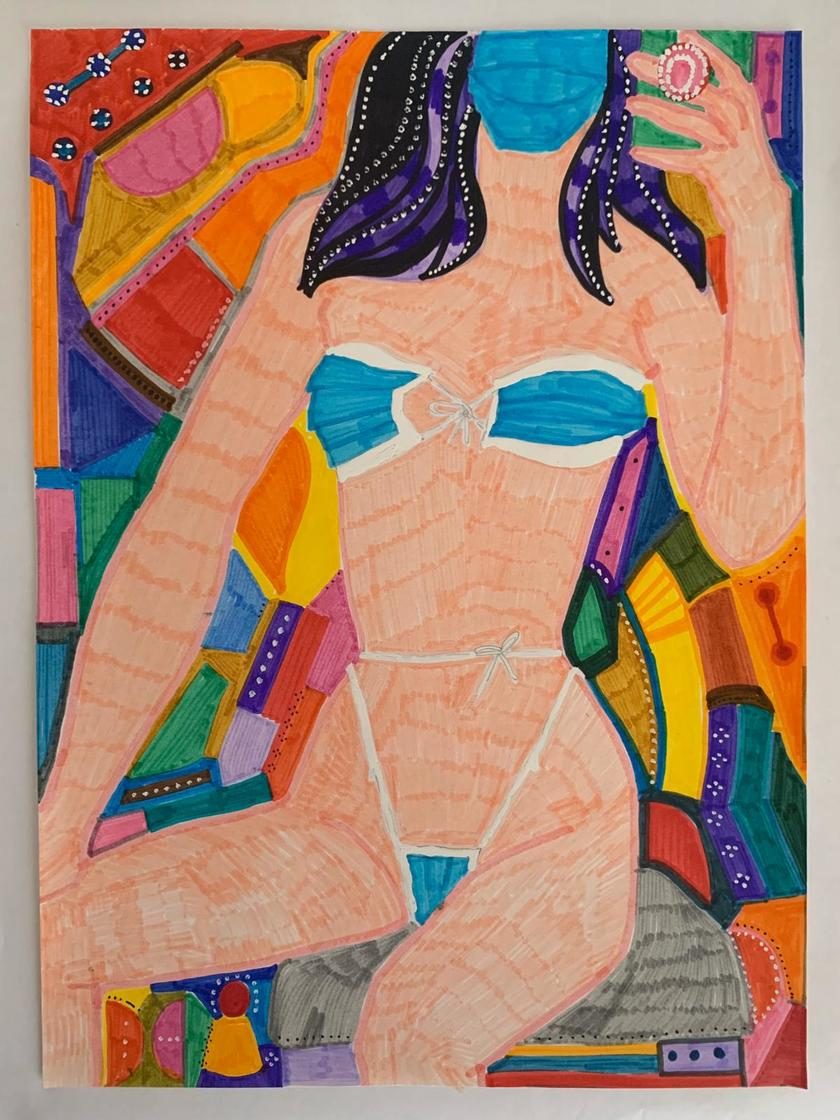

Ora mi spiego meglio. X.meron è un progetto artistico, interamente virtuale, nato con l’idea di sviluppare, con i mezzi limitati che si trovano nelle case durante la quarantena, una narrazione fotografica che intende “riflettere sulla moda, l’abito e il corpo”. Liberamente in dialogo con il Decameron di Boccaccio, x.meron accoglie la sfida di un racconto del nostro immaginario contemporaneo, affrontando temi fiabeschi quanto attuali: la maschera, il nascondino, il sexting, il medioevo, la favola, la parola.

Che cos’è la parola nella moda? Come si mette in atto la necessità di raccontare storie tra persone che si occupano di moda e di cultura visiva? Secondo Pierpaolo Lippolis, ideatore del progetto insieme a Giulia Zubiolo, il racconto nella moda può essere solo visivo, con ogni debolezza o forza che questo implica: «La parola per natura cortocircuita, ti fa vedere delle mancanze, il compito della moda è trovare forme diversi per mostrare questo cortocircuito». La parola però è anche collante di immaginari diversi, quelli dei nove artisti coinvolti in x.meron, altrimenti disgregati in una narrazione informe, senza algoritmo ordinatore. Il compito del tema di ogni giornata (qui la giornata dura circa una settimana, viste le necessità di pubblicazione sul social) è proprio quello di algoritmo ordinatore, necessario a contenere estetiche differenti.

«La cosa interessante delle persone che lavorano con la moda – continua Lippolis – è che pensano per immagini e quindi raccontano per immagini». In questo senso il racconto della moda sarà sempre un racconto mancante di qualcosa, in cui il messaggio più profondo è da desumere. Infatti nello shooting fotografico, che compone circa l’80% dei lavori di x.meron, ogni fotogramma sottintende un alone di mistero. Il servizio fotografico di moda rappresenta un momento, un intravisto interno e in questo, senza pretesa di completezza rispetto a ciò che racconta, rivela la sua essenza più profonda. «È come uno zoom estremo di una scena estrapolata dal contesto». Cedo alla suggestione dalla metafora di Giulia Zubiolo e azzardo un’affermazione: se la fotografia di moda fosse una lettera dell’alfabeto probabilmente sarebbe la lettera “x”.

Dal suo utilizzo numerologico da parte dei romani, all’essere firma e dichiarazione di veridicità di un documento da parte dei molti analfabeti durante il Medioevo e oltre, sino all’incognita, al numero qualsiasi, introdotto prima in algebra, nel XVII secolo, poi esteso alla linguistica nei secoli successivi, la “x” indica lo sconosciuto, ciò che è misterioso, difficile o che non si può nominare. E poiché è di ciò che non si conosce che si ha paura, la lettera “x” indica anche ciò che è sbagliato, l’errore, il contenuto inadatto. La “x” contiene la maggior parte del fascino di parole come Xmass, Xbox, iPhoneX, Repubblica XL, X-Files, Mr. X, X.MERON. In questo senso la “x” è la lettera più contemporanea e alla moda che abbiamo.

X.MERON o x.meron – con tanto di punto tra la “x” e “meron” – incorpora già dal titolo un atteggiamento attiguo all’arte contemporanea, un modo di porsi nel raccontare misurato ed esigente, rispettoso verso il classico a cui si ispira, eppure sfacciato, intimo, ma allo stesso tempo impaziente e in certi casi ironico. Il numero x di giorni, di meron, che intercorre tra noi e il ritorno a una completa normalità, colloca il progetto in uno spazio-tempo, l’internet e il periodo della quarantena, in cui si ristabilisce, attraverso la rassicurante regolarità del feed di Instagram, l’ordinarietà a cui siamo abituati.

Perché alcuni progetti artistici funzionano in digitale e altri no? È una domanda che mi sono posta più volte durante questi mesi. Perché non ho frequentato a mala pena una lezione di yoga online; ho saltato quelle del corso gratuito di arte contemporanea del MoMA; ho speso soli trenta minuti per la visita virtuale dei 66mila metri quadri dell’Hermitage; e ho ascoltato distrattamente i tanti concerti fatti in casa?

Con i mezzi tecnologici medievali a nostra disposizione, la virtualità funziona se non c’è altro che la virtualità. Il digitale non ha ancora la forza di sostituire la realtà. Possiamo intravedere, a volte molto chiaramente, i modi in cui un software può subentrare alla vita che conosciamo. Ma ancora non ci siamo. Il digitale fallisce dove la vita inizia. X.meron non vuole sostituirsi a nessuna esperienza reale; non ha interesse a rispondere a nessun tipo di domanda sul futuro del mondo post-covid; non vuole insegnarci a fare niente di nuovo che non avremmo mai più il tempo di praticare; non sta ricreando in digitale l’esperienza di un luogo reale adesso inaccessibile (o se fa una di queste cose, non la fa intenzionalmente). Ed è proprio per questo che funziona.

X.meron non ricrea una realtà alternativa, crea l’unica realtà possibile in cui questi nove artisti possono incontrarsi e collaborare insieme. In un momento di totale lontananza, x.meron simboleggia l’incontro nella lontananza. È un progetto che sarebbe potuto saltare fuori in qualsiasi periodo dell’anno tra persone che abitano a Mosca o a Rio. Il lockdown ne rappresenta l’innesco, non il fine o la ragione principale della sua esistenza.

Il sottotesto articolato del progetto non si ferma al richiamo della peste trecentesca, metafora davvero abusata in questi mesi. Ritroviamo il coronavirus nella ripresa dell’espediente boccaccesco del “reggimento”, in cui i partecipanti, re e regine delle giornate, indossano una “corona” e decidono il tema di cui parlare; nelle tracce grafiche delle giornate, che con declinazioni diverse richiamano alla corona (una corona sempre verde fluorescente, che ci segnala di stare a debita distanza infetta); nella regola del solo utilizzo di abiti e accessori che si posseggono in casa, attraverso cui x.meron fa una riflessione precisa sul tempo veloce della moda, che produce le sue collezioni un anno prima dell’effettiva possibilità di acquisto, risultando a volte, in casi come questo, inattuale.

X.meron non ha bisogno della quarantena per esistere e non ha bisogno di noi per esistere. Non è invadente, non richiede la presenza, l’utilizzo di un’interfaccia da parte di un utente. Non ti vuole insegnare a cucire o a usare Photoshop. L’utente diventa un personaggio secondario. Quello che insegna il progetto di Lippolis e Zubiolo è che per riuscire a ritrovare la normalità non bisogna forzare la realtà virtuale verso la normalità. Ed è nella libertà di non farsi notare che infine un progetto digitale è incisivo.