“NOVANTA: una controstoria culturale” edito da Einaudi Editore è la nuova fatica di Valerio Mattioli. In più di cinquecento pagine Valerio percorre un decennio che conteneva in sé la vitalità e le macerie degli anni Settanta e Ottanta, così come quel non-futuro attorcigliato su sé stesso che viviamo oggi. Nell’estratto che ci ha mandato leggiamo di cyberfemminismo, riviste avveniristiche, movimenti sociali attraverso Roma, Milano e Bologna.

(Dal capitolo “Falce & rossetto” tratto da „NOVANTA, Una controstoria Culturale“ di Valerio Mattioli)

La centralità del femminismo lesbico per come elaborato da figure come, tra le altre, Borghi e Spinelli è uno snodo chiave per quello che anche in Italia andrà di lì a breve sotto il nome di “queer” – non tanto e non solo per l’anello di congiunzione che il lesbismo politico rappresentava con l’attivismo gay. Piuttosto, da una parte stava la riflessione sulla decostruzione “sovversiva” della dualità maschile/femminile portata avanti dalle soggettività lesbiche; dall’altra, c’era l’attività politica e culturale delle stesse Borghi e Spinelli, i cui interessi spaziavano dall’interesse per studiose come Teresa De Lauretis (italiana trapiantata in California, dove per prima coniò la formula “teoria queer”) alla comune passione per la fantascienza. Nel 1995, fu in effetti proprio Liana Borghi a convincere Gomma e Raf Valvola a pubblicare, sulla neonata collana InterZone curata dai due per Feltrinelli, un testo che la fantascienza e il femminismo li faceva confliggere in maniera inaspettata e spiazzante, e che sin dal titolo avrebbe dovuto solleticare l’interesse dei fondatori di Decoder: il Manifesto Cyborg di Donna Haraway.

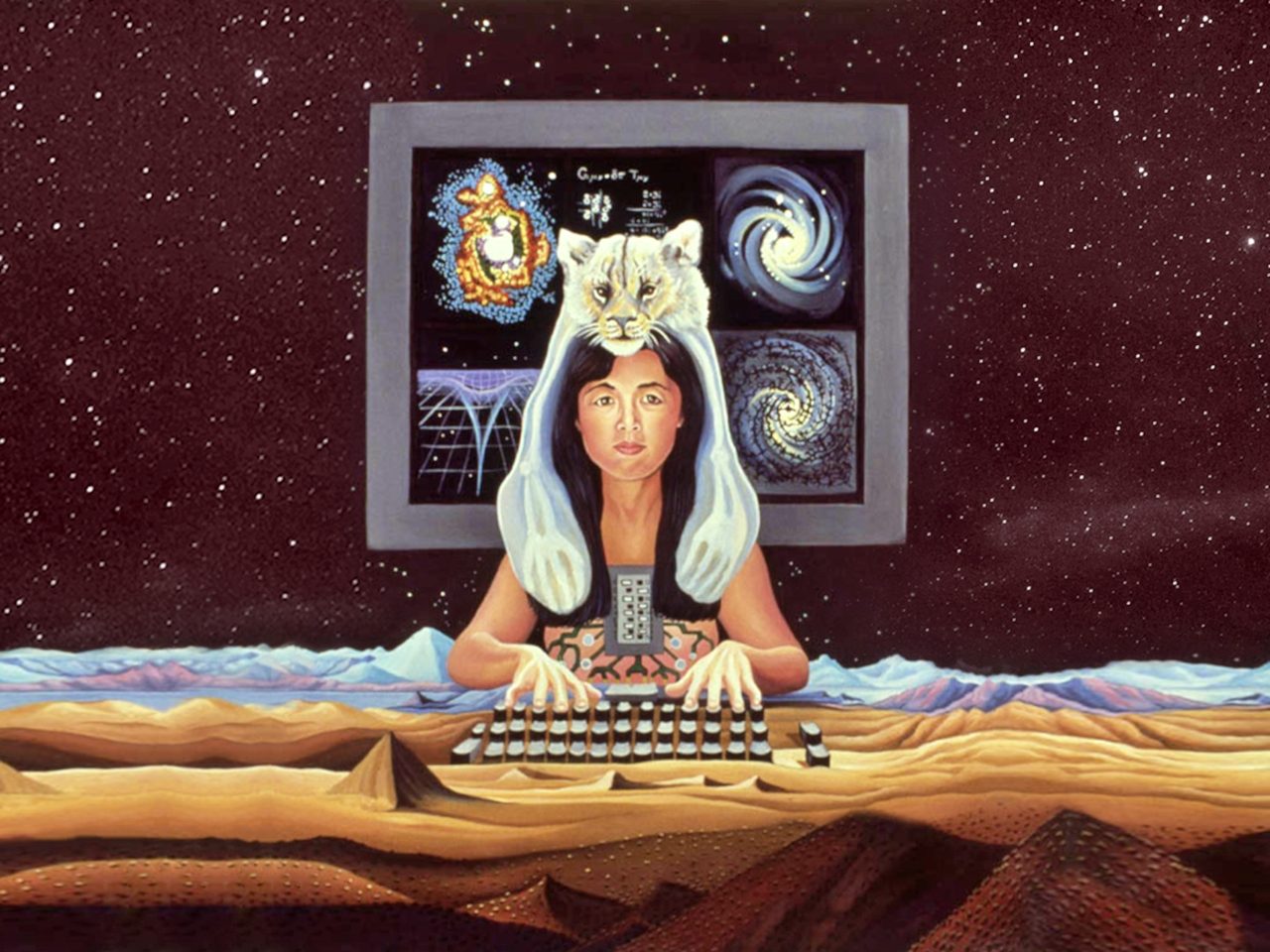

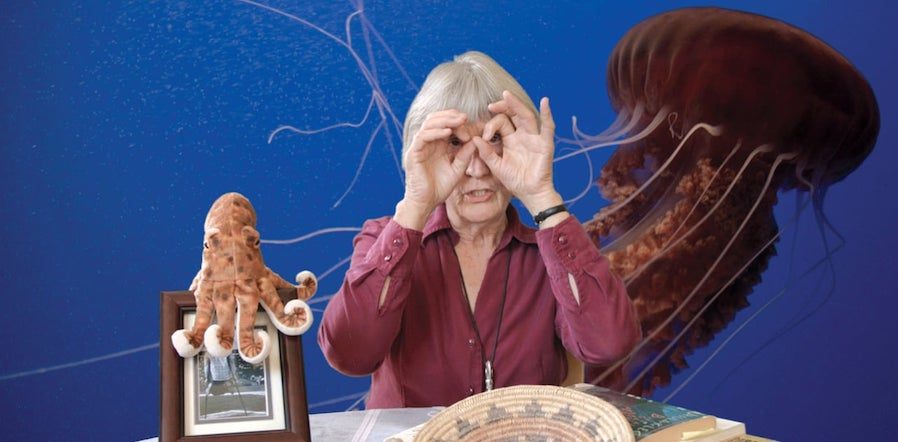

Pubblicato negli Stati Uniti ben dieci anni prima, il testo di Haraway è comunemente considerato l’atto fondativo del cyberfemminismo, termine che però diventa d’uso comune solo attorno al 1991 quando a impiegarlo sono da una parte la filosofa inglese Sadie Plant, e dall’altra le VNS Matrix, il collettivo di artiste australiane autrici nel 1991 del Manifesto Cyberfemminista. Nell’intuizione originaria di Haraway, il cyborg rappresenta la figura ibrida che sfida le dicotomie tra uomo e donna e tra naturale e artificiale, suggerendo così una potente metafora per un nuovo tipo di femminismo risolutamente anti-naturalista che non solo sfida le ricorrenti tentazioni essenzialiste del cosiddetto “pensiero della differenza”, ma che, come ricorda Rosi Braidotti nell’introduzione all’edizione italiana del saggio, invita ad “acquisire nuove competenze in campo tecnologico” staccandosi “dalle linee dominanti del femminismo occidentale, attestato su posizioni di grande scetticismo nei confronti della tecnologia”. “Cyber feminism è il movimento di pensiero, ma anche di attività politica, che si situa nelle nuove frontiere del cyberspazio e cerca di utilizzare le nuove tecnologie a favore delle donne”, chiosa ancora Braidotti nel 1995: parole che eccitarono all’istante quelle ragazze che, nel pieno della tanto decantata rivoluzione cyber, si erano ancora una volta ritrovate ai margini di un mondo quasi interamente popolato da maschi.

Una di queste è proprio Miriam Tola, che assieme a un gruppo di coetanee fonda nel 1996 Ormanomade, il primo (e probabilmente unico) collettivo cyberfemminista romano: nato all’interno dell’onnipresente Nodo di Sociologia della Sapienza, Ormanomade diventerà protagonista di una serie di appuntamenti fissi al Forte Prenestino e finirà fatalmente per mescolarsi con la più ampia comunità rave – basta lo slogan coniato dal gruppo, il meraviglioso ancorché improbabile “Contro il panottico patriarcale: gabber gabber gabber”. Dal giro Torazine, Agnese Trocchi stringe a sua volta un rapporto diretto con le VNS Matrix che qualche tempo dopo porterà Francesca da Rimini – tra le fondatrici del collettivo australiano, e nonostante il nome italiano nata e cresciuta ad Adelaide – a trasferirsi a Roma, dove proprio con Trocchi inaugurerà nel 1998 il progetto Identity Runners assieme alla newyorchese Diane Ludin. Intanto, a Milano, qualcosa si era già mosso in casa ShaKe, lì dove la rivoluzione cyber era stata inizialmente annunciata. Nonostante il Manifesto Cyborg fosse uscito per la collana curata da Gomma e Raf Valvola, fino a quel momento il giro Decoder non aveva dimostrato grande interesse per la teoria femminista, cyber o meno che fosse. D’altronde l’intera redazione della rivista più importante del cyberpunk politico italiano era composta unicamente da maschi, e questo nonostante a rendere Decoder un oggetto tanto unico anche dal punto di vista estetico e visivo fosse proprio una donna, l’artista grafica Paoletta Nevrosi. Quando però Gomma, Raf Valvola e soci decidono che è arrivato il momento di cambiare passo, lo fanno nella maniera più plateale possibile: il decimo numero della rivista, uscito anch’esso nel 1995, è occupato in larga parte da uno “Speciale Cyberfemminismo” di 30 pagine, con tanto di intervista a Sadie Plant, una raccolta di testi delle VNS Matrix, e un saggio sulle “tecnologie di riproduzione tra liberazione e medicalizzazione” firmato da Cromosoma X, il nuovo collettivo cyberfemminista nato all’interno della stessa ShaKe.

A formare Cromosoma X erano, oltre alla stessa Paoletta Nevrosi, Marina WonderWoman e Rosie Pianeta, che nel 1997 lanciano una rivista tutta loro (naturalmente pubblicata anch’essa da Shake) chiamata Fikafutura. Sottotitolata “Secrezioni acide cyberfemministe e queer”, era uno dei primi casi in cui il termine “queer” veniva strillato direttamente in prima pagina, e l’intero spirito della rivista era riassumibile nel motto (preso in prestito dalle VNS Matrix) “vogliamo un mondo post-genere”. Uscita più o meno in contemporanea all’edizione italiana di Meduse Cyborg, la “antologia di donne arrabbiate” (tra queste: Kathy Acker, bell hooks, Annie Sprinkle) che la ShaKe pubblicò nella sua collana dedicata a ReSearch, Fikafutura durò lo spazio di due numeri appena, ma suscitò un interesse istantaneo nei circuiti underground, piacevolmente spiazzati dal tono irriverente dei contenuti, per una volta lontani dalla seriosità della stessa Decoder. Fumetti in 3d fatti al computer su feti scagliati contro i difensori dei diritti degli embrioni, articoli sul “bug autolesionista” del femminismo nonviolento, elenchi sul “perché il cioccolato è meglio del sesso”, reportage su “chirurgia estetica e masochismo”… Era praticamente la versione meno estrema (e finalmente leggibile) di Torazine, debitamente depurata da qualsiasi scoria residua di mascolinità tossica, e innervata della stessa euforia del genere “niente prigionieri” che avresti trovato a un grrrl pride.

L’impatto maggiore di Fikafutura in effetti non fu tanto quello di imporre nei centri sociali il verbo del cyberfemminismo (“tra Roma e Milano, saremo state una decina in tutto”, ammette Agnese Trocchi), quanto quello di suggerire una sorta di nuova mappa politico-cromatica che, nel caso milanese, si andava arricchendo di legami trasversali alle geografie di movimento già consolidate: basta il rapporto che le stesse Cromosoma X intrattennero con Speed Demon, la fanzine punk che di cyber aveva meno di zero, ma che già attorno al 1996 adottò ufficialmente la dicitura queer-zine; oppure le collaborazioni tra le stesse Speed Demon e Fikafutura con lo S.Q.O.T.T., il centro sociale di viale Bligny casa di una delle personalità più importanti della Milano underground, la maestra-raver Betty 23, unica dj donna dell’ancora piccola ma combattiva scena techno locale e sorella spirituale della solita Torazine. A Roma intanto, proprio la scena rave da cui Torazine era nata e che già aveva accolto le harawayane di Ormanomade si andava a sua volta progressivamente queerizzando: non solo per via della costante presenza delle “frocie” del Mario Mieli venute a disintossicarsi dalle selezioni trash-camp di Muccassassina, ma anche per il lavoro sottotraccia operato dalla redazione della rivista e in particolar modo da Francesco Macarone Palmieri, che di lì a breve adotterà come nuovo nome di battaglia – oltre i consueti @lter8 e Cikitone – quello di Warbear, in un diretto richiamo alla sottocultura “orsa” che negli ambienti gay definiva gli uomini dalla corporatura particolarmente robusta in polemica con gli stereotipi dell’“omosessuale in doppiopetto”. Qualcosa di altro stava covando nei sottoboschi del movimento, e la breve stagione del cyberfemminismo ne fu una sorta di catalizzatore involontario, tingendo di sfumature inedite il vecchio adagio “il futuro è nostro”.

Se però dovessi indicare la singola figura che più di tutte riuscì a incarnare l’iconoclasta (per dirla in termini bifiani) futurabilità scaturita dall’incontro tra teoria del genere, cultura cyber e radicalismo estetico-politico, questa sarebbe senza dubbio Helena Velena, che non fu soltanto una delle personalità più iconiche del decennio Novanta, ma una delle quattro o cinque figure più importanti dell’intera storia underground italiana. Già nella Bologna di fine anni Settanta aveva tenuto a battesimo l’anarcopunk italiano, e da allora era rimasta l’infaticabile agitatrice di un sottomondo che alle volte dava l’idea di faticare persino a starle dietro. Inizialmente conosciuta come Jumpy (la biografia ufficiale riporta che era “nata in un corpo maschile negli anni Sessanta” sotto il nome di Giampaolo), per anni era stata la guida e il volto dei RAF Punk, il gruppo musicale nel quale sin da subito si premurò di incrinare le granitiche certezze del binarismo di genere: “avevo i capelli lunghissimi, la barba”, ricorderà anni dopo, “però poi usavo le pantacalze aperte con reggicalze e calze a rete, quindi avevo un aspetto che era totalmente transgender. E questo look creava dei problemi con un certo tipo di persone”. Nel 1986, finita l’esperienza RAF Punk, fonda i Trans XXX, “primo gruppo italiano che colloca il proprio immaginario sessuale e la propria poetica espressiva sulla formazione dell’identità e sulle pratiche di sesso estremo per rivendicar il proprio essere”, e subito dopo comincia a interessarsi agli immaginari tecno-mutanti che poi daranno vita al cyberpunk. Sempre attratta da qualsiasi cosa odori di radicalismo & rivolta, del cyberpunk italiano Velena diventa in effetti uno dei nomi principali, collaborando col giro di Synergon e approfondendone gli aspetti più sovversivi, ben al di là della dilagante mitologia hacker. Il definitivo passaggio all’identità di Helena arriva nel 1994, parallelamente alla transizione; ma già da un paio d’anni aveva iniziato a occuparsi di quello che ai tempi va sotto il nome di “cybersex”, sia con scritti per fanzine e antologie cyberpunk, sia con la fondazione della società Cybercore specializzata in servizi telematici rivolti alle “minoranze sessuali” – una sorta di piccolo esperimento imprenditorial-controculturale che, ancora nel 1994, trova una sua appendice nella “tuta cybersex” presentata all’interno di Erotica, la fiera itinerante dell’immaginario porno-hardcore.

L’anno dopo, Velena pubblica per Castelvecchi uno dei testi più importanti mai usciti per l’editore romano: Dal cybersex al Transgender suscita un piccolo clamore, innanzitutto per il titolo che mette assieme due termini non proprio facili da maneggiare per i militanti più corrucciati; le vendite, per quanto lontane dai best-seller di Luther Blissett, sono comunque sufficientemente buone da portare nel 1998 a un’edizione “remastered” del libro, eppure il suo impatto sugli stessi circoli che a vario titolo cominciavano a interessarsi degli stessi temi fu singolarmente marginale, almeno agli inizi. Tanto Miriam Tola quanto Agnese Trocchi ricordano come, nonostante Velena fosse un nome ben familiare in posti come il Forte Prenestino, e nonostante proprio in quel periodo Velena si trasferì definitivamente da Bologna a Roma, i suoi incendiari scritti su “cybermutazioni e mutocyberazioni” non solleticarono più di tanto gli interessi del neonato cyberfemminismo locale; un po’ meglio andrà con le Cromosoma X, che sul secondo numero di Fikafutura, uscito nel 1998, ospiteranno uno scritto sulla “pornografia politica politicamente incorretta” firmato proprio da Velena. Eppure Dal cybersex al transgender riusciva a innervare di un’energia molto fisica la stessa figura harawayana del cyborg, che da semplice metafora diventava un esempio concreto di come – per usare una delle metafore preferite dalle cyberfemministe – hackerare il wetware del corpo biologico: “Il mio più grande desiderio, fin da piccola, è sempre stato quello di mutare la struttura del mio corpo”, racconta Velena nel libro, e il suo percorso autobiografico si intrecciava in maniera originale, almeno in Italia, con le contemporanee riflessioni sulla relazione tra reale e virtuale di cui discettavano i vari Decoder, Neural & co.

Forse uno dei motivi che sulle prime spinse molti a prendere quella di Velena come l’ennesima boutade di una provocatrice inveterata stava nell’ambiguità di un termine come “cybersex”, che i più tendevano a interpretare come semplice “sesso virtuale”: sexting (che all’epoca non si chiamava ancora così), videochiamate erotiche (o, visto il periodo, perlopiù “sesso telefonico”), più qualsiasi altra diavoleria significasse l’espressione “sesso col computer”. In realtà, nel libro Helena Velena mette subito in chiaro come, perlomeno nella sua interpretazione, il cybersex “non è sinonimo di ‘sesso virtuale’” ma, in pieno spirito cyberpunk, una “forma di comunicazione eversiva” nata per una volta non dai consueti ragionamenti attorno al virus dell’informazione, quanto dallo “studio, la verifica, e la susseguente messa in pratica delle proprie pulsionalità sessuali sepolte, deviate o inibite, utilizzando per fare tutto ciò le nuove tecnologie di comunicazione”.

Il “sesso virtuale” in questo senso era solo uno degli strumenti attraverso i quali poteva essere veicolato quell’“ambito tecnologico di esplorazione e sperimentazione” che per Velena era il cybersex: se non altro, grazie a strumenti come le chat erotiche, gli utenti potevano celarsi dietro identità fittizie, avatar o nickname non necessariamente coerenti con la propria identità di genere imposta, introducendo nella prassi (telematica) di tutti i giorni un primo principio di post-gender applicato. Ma all’interno del cybersex stava anche l’utilizzo di “hi-tech toys (anche con partner)” quali “i vibratori, i falli finti, gli olisbos, quant’altro”, oppure l’uso a fini erotici dell’immancabile brain machine, “una delle esperienze cybersex più hardcore che possiate esperienziare”, specie se accoppiata all’utilizzo di “shields vaginali, stimolatori clitoridei, anelli per il pene o per le palle, e soprattutto falli anali e vaginali”. “Indossateli, penetrate e/o fatevi penetrare mentre il vostro corpo sarà completamente pervaso da scariche elettriche”, invita Velena; “E’ un’esperienza di frontiera, intensa e sconvolgente”.

Il vero stadio ultimo del cybersex era però quello che, passo dopo passo, avrebbe fatalmente portato alla dimensione post-umana delle “modificazioni cyber-corporee” e degli “innesti biologici”. In altre parole: al cyborg. E mai come nel caso di Velena il cyborg era un altro modo di intendere Transgender, che del cybersex era al contempo “la teoria e lo sviluppo pratico”.

Nel suo intervento per il numero sulla “seconda rivoluzione sessuale” pubblicato da Blue e DeriveApprodi nel 1996, Velena è in qualche modo costretta a insistere sulla differenza che intercorre tra “transgender” e “transessuale”, una distinzione su cui i luoghi comuni abbondavano anche in ambienti dello stesso movimento. “Il Transgender determina, in una sua radicalizzazione, il transessualismo, e non casomai il contrario”, puntualizza Velena, per la quale “Transgender è […] rifiutare la fissità imposta da un modello bipolare di gender che serve a definire i ruoli sociali ed economici di dominatore e dominata”. Come già perfettamente riassunto l’anno prima nel libro per Castelvecchi, se qualcosa il Transgender identifica, questa è “un’identità della non identità”; lo stato di attraversamento suggerito dal prefisso trans – il “corpo in trasformazione”, avrebbero detto i Motus – assume le forme di una fluidità continua e omnidirezionale, la presa di coscienza della “infinità possibile di ‘momenti’ di ‘identità’”. “Legittimare tutte queste possibili forme di espressione della propria sessualità”, riassume Velena, “significa in sostanza negare che ne possa esistere una ufficiale”. Detta altrimenti: “Non esiste devianza perché non esiste una Norma”.

Nemica giurata di qualsivoglia politica integrazionista, Velena sottolinea come il Transgender non sia una semplice condizione, ma “una pratica di liberazione delle pulsioni e dell’identità sessuale” che contro ogni binarismo – di genere e non solo – aspira a diffondere “il diritto alla gioia e alla libertà sessuale con tutto ciò che in positivo e in negativo esso implica, sia pure lo scardinamento delle strutture della società”: viene il sospetto (quasi una certezza) che quel “sia pure” andrebbe letto come “specie e soprattutto”; quello propugnato da Velena è un radicalismo senza compromessi perfettamente coerente coi suoi trascorsi anarcopunk, e in ogni suo scritto tutto congiura al ribaltamento dell’ordine costituito – comprese, se è il caso, le differenti interpretazioni dello stesso termine “transgender”: “ben venga il caos, le mille interpretazioni, le personalizzazioni e le appropriazioni indebite di questa parola, a patto che ne mantenga una pericolosità sociale che mette in discussione la Norma”.