Se c’è un nome a Bologna che riesce a fare da connettore tra più circuiti legati a ciò che genericamente chiamiamo DIY, è quello di Andrea De Franco. Classe 89, Andrea (alias sonoro Fera) è partito nel 2016 con il progetto di autoproduzione di fanzine DE PRESS fino a concretizzare nel 2020 la sua doppia identità di fumettista e musicista: in quell’anno escono infatti la sua bizzarra graphic novel Ultima goccia per Eris edizioni e il primo disco a nome Fera per Maple Death Records, Stupidamutaforma.

Una personalità artistica quasi bipolare, la sua, che nel tempo ha trovato il proprio equilibrio in una poetica peculiare dove racconto, suono e percezione sono ormai quasi inestricabili.

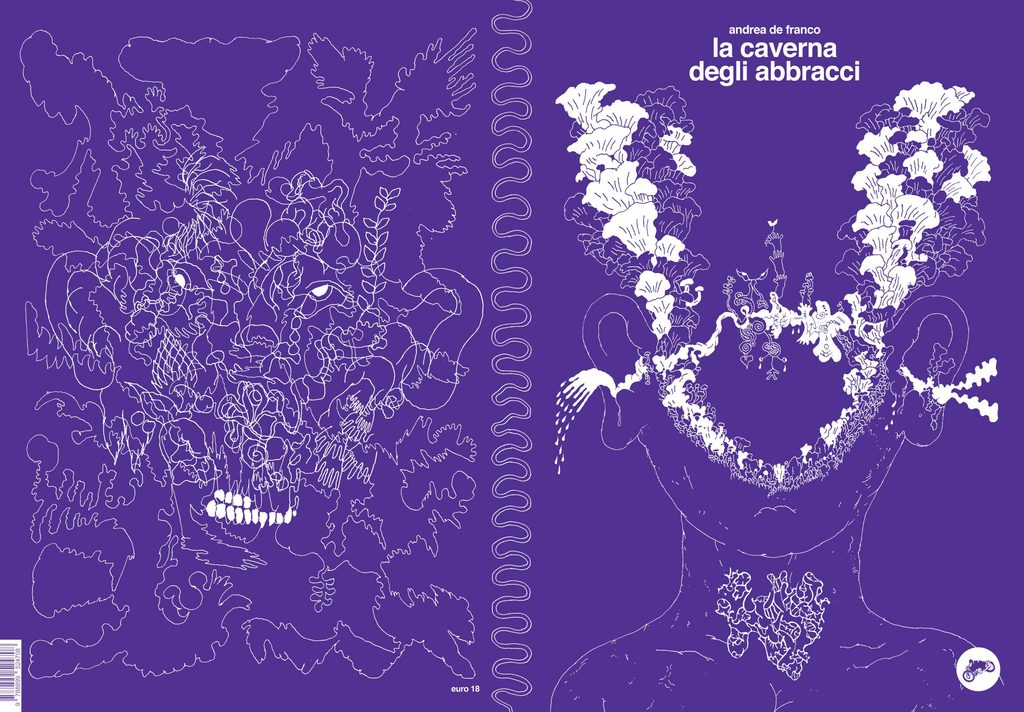

Il punto d’arrivo di quest’evoluzione è l’uscita sincronizzata del suo ultimo disco Psiche Liberata per Maple Death Records e ultimo libro La Caverna degli Abbracci per Canicola Edizioni, un’opera unica su due formati diversi che rappresenta un’indagine psichica e psicologica sul rapporto tra identità e coscienza.

Quanta fatica ci vuole per far uscire contemporaneamente un disco e un libro?

Molta fatica, ma era una cosa che mi frullava in testa da troppo tempo e le condizioni giuste c’erano tutte. Già nel 2020 era uscito il libro per Eris e anche il disco per Maple Death, ma c’era un po’ di distanza tra i due progetti, provenivano da discorsi diversi. Ma per Stupidamutaforma avevo già fatto delle animazioni e i disegni di copertina, in quel periodo lavoravo molto con l’animazione collegata al suono, quindi disegno e musica si erano già incrociati. Da lì mi è rimasta in testa la necessità di realizzare un disco e un libro come se fossero un’unica opera.

Quanto è stata importante in questo la compresenza nella Casetta del Custode della Montagnola?

Tutto è più o meno partito da lì. Quando ho installato lì il mio studio per le autoproduzioni di De Press aiutavo anche Maple Death con grafiche e le locandine e, naturalmente, è nata anche la relazione con Canicola. C’era un’atmosfera molto fertile, entravo in questo posto dove in una stanza si fanno dischi e in un altra i fumetti, è stata una fonte di ispirazione.

Tra l’altro Canicola e Maple Death avevano già sperimentato una collaborazione simile….

Sì, c’è un’operazione che ha fatto da prototipo a questo progetto, che riguarda il disco di Jonathan Clancy e il fumetto di Michelangelo Setola, (rispettivamente Sprecato e Gli Sprecati) che però sono usciti con due anni di differenza.

Possiamo dire che nel tuo caso il disco completa il fumetto e il fumetto il disco?

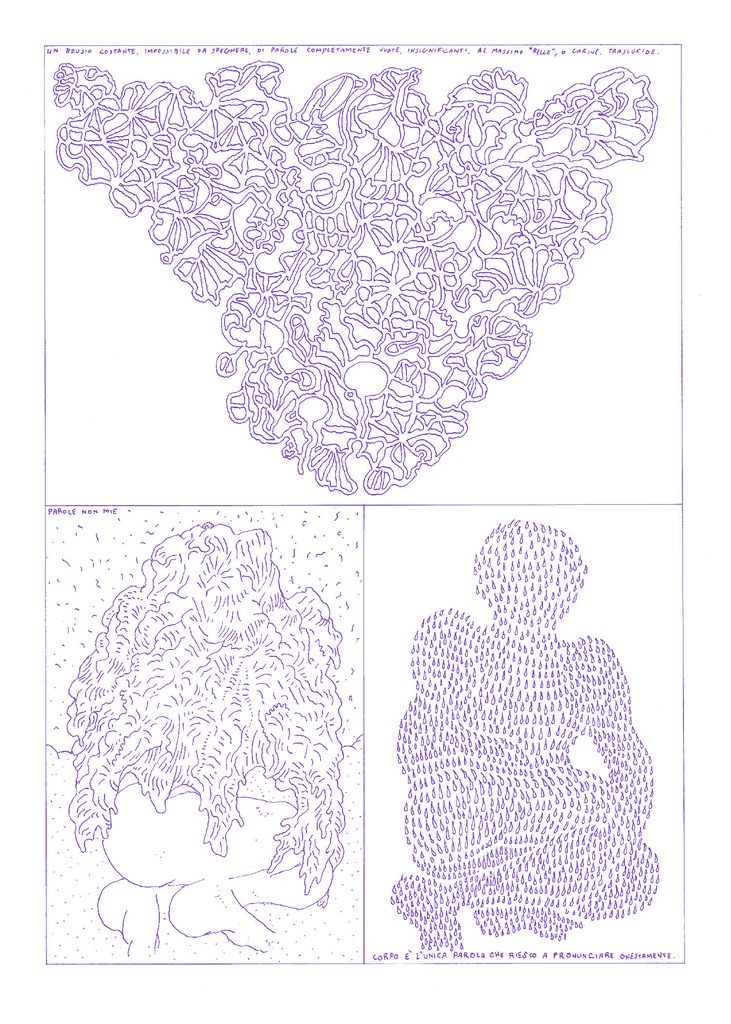

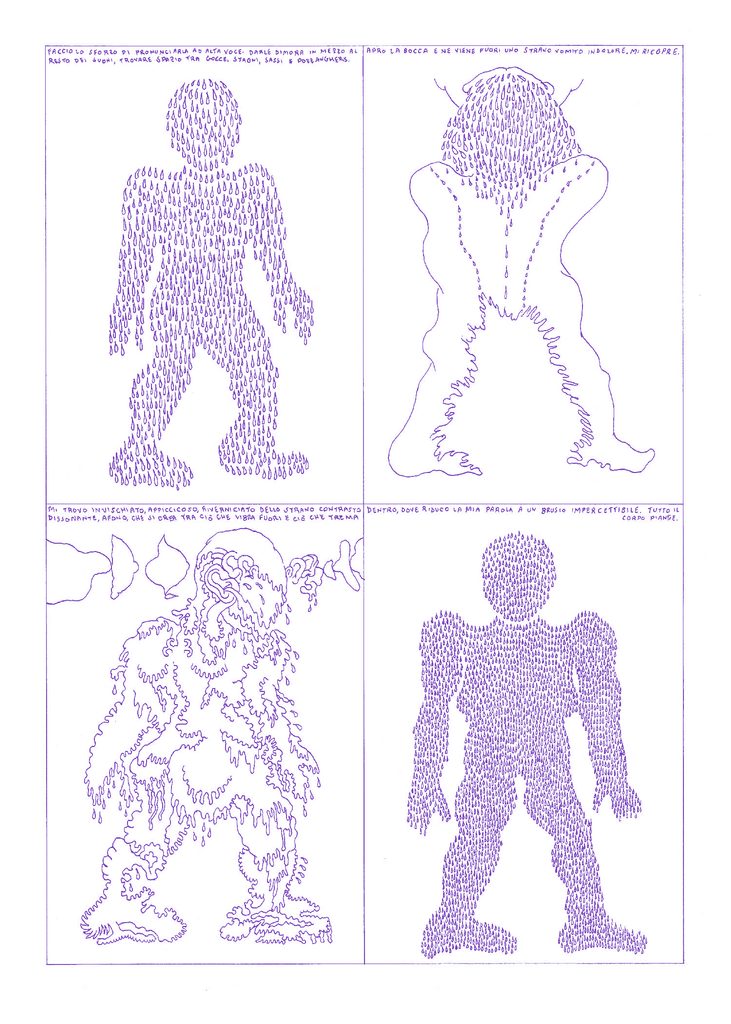

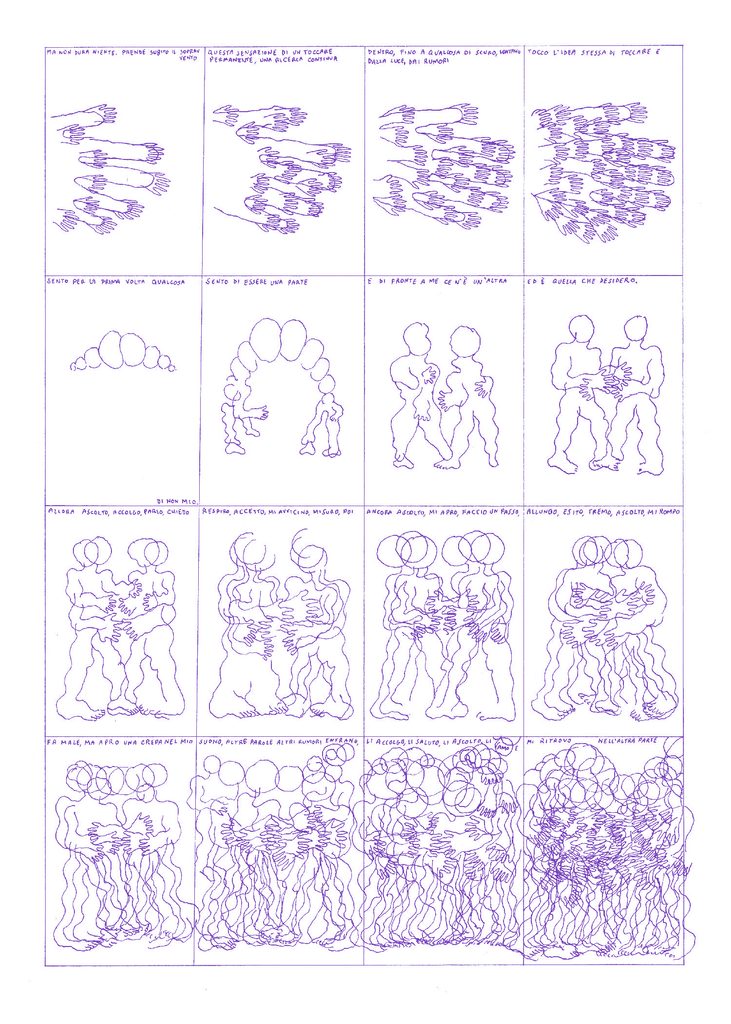

Assolutamente. La mia musica è totalmente non verbale, ci sono sì i titoli, ma non c’è mai un voice-over, nulla di testuale o parlato. Nel libro invece questa dimensione diventa fondamentale, quasi a scapito del disegno. Entrambi (disco e libro) parlano fondamentalmente delle stesse cose. Sono movimenti liberi, discorsi non linguistici, insomma svisionate. Mentre le elaboravo avevo molto in testa un brano tratto dai diari di Ettore Sottsass, Psiche Liberata, che ha poi dato il nome al disco stesso. E nel disco c’è una traccia che dà il titolo al fumetto, La caverna degli abbracci.

È fondamentalmente un flusso in cui provo a mettere per iscritto, come direbbe Vincenzo Filosa, le mie esperienze intime recenti con l’ascolto e con il suono. Una cosa presente da sempre, un po’ acuita negli ultimi anni dalle mie ricerche, lo stare sempre nei locali, e tutto il lavoro fatto sul cosiddetto deep listening da quando la casa editrice Timeo mi ha coinvolto nella pubblicazione in italiano dei libri di Pauline Oliveros.

Alla fine del libro c’è anche un lungo elenco di pezzi musicali…

Sì, per me è un po’ una firma e un’ossessione inserire i miei ascolti nel colophon. Visto il tempo che ci è voluto per fare questo libro ne è uscito un elenco un po’ più lungo del solito.

E questi quadernini che ti porti sempre dietro?

Sta tutto qui. Negli ultimi anni ho quasi eliminato il lavoro in studio “normale” (anche De Press si sta prendendo una lunga pausa di riflessione), avevo cominciato a disegnare ogni giorno nel 2015 e dal 2019 ho deciso di mettere un po’ di ordine e uso sempre lo stesso quaderno, che man mano è diventato lo spazio in cui costruisco tutto il mio lavoro visivo. Tutto quello che faccio ora è frutto di questa necessità istintiva, questa lucina che tengo sempre accesa nel cervello, un atto di disegno permanente. Lo stesso abbraccio della copertina di Timeo è nato qui.

Ecco, la questione del corpo mi sembra piuttosto centrale in tutta la tua poetica, ma anche nella tua stessa pratica. È una cosa che si nota molto anche quando suoni, nel modo in cui utilizzi il tuo stesso corpo e nel modo in cui le tue performance risuonano nei corpi degli altri…

Sì, dal punto di vista artistico è una riflessione che ho iniziato a fare nel post-covid, come molti e molte d’altronde. Il modo di stare in pista o di stare sul palco, la vicinanza con altre persone, ecc.

Il coinvolgimento del corpo come pratica risale però alle mie prime esperienze musicali nell’adolescenza. Ho iniziato a suonare la chitarra a 13 anni in chiesa e poi sono passato alla band metal. Per molto tempo sono stato, credo, lo stereotipo del ragazzino metallaro, timido e molto represso, che però poi quando suona erutta tutto. Non mi manca la repressione, fare headbanging tutta la notte e svegliarmi la mattina dopo fresco come una rosa sì. Adesso sono cinque giorni che mi sto riprendendo da un live e non sono ancora in forma.

In quell’eruttare non c’era molto di violento o aggressivo però, era più una pratica liberatoria, quasi infantile, tipo il bambino che strepita, urla, sbraccia, si spreme completamente, in qualche modo sperimenta i limiti del proprio fisico.

Mettere il corpo in questa posizione, ovviamente, comporta dei rischi, non solo fisici. E per “corpo” intendo anche il modo in cui ci si approccia allo strumento. Voglio dire: quando sto facendo un DJset e il mio gesto fondamentale è mandare i dischi, la musica va da sé, non si crea questo rischio. La responsabilità si sposta molto all’esterno, sullo spazio del pubblico. Avere la responsabilità di uno strumento che performa comporta invece un altro tipo di concentrazione ed energia. E per funzionare davvero, per costruire effettivamente un discorso rivolto al pubblico, questo gesto esige un certo grado di onestà.

A proposito di onestà, per uno che come te viene dall’autoproduzione, cosa significa passare ad un contesto più strutturato come quello di un’etichetta e una casa editrice?

Non a caso entrambe le cose sono uscite per un’etichetta e una casa editrice che mi permettono di fare le mie scelte in relativa libertà. Nel senso che l’industria culturale al momento vive uno stato di ansia comunicativa e performativa permanente, con un meccanismo di autosuggestione collettiva che ha reso fondamentali dei passaggi e delle storture che a ben vedere ci sottoponiamo senza che siano affatto necessari. Abbiamo una parte da recitare, in quanto ingranaggi della macchina, e se non manteniamo la pantomima la macchina ci schiaccia – peccato che non sia vero. Comunque non è tanto una postura intellettuale quanto una disperazione condivisa, io, Canicola e Maple Death siamo tutti un branco di sprecati.

Rimane importante il fatto che non ci sia il fine di presentare un prodotto. Dal lato musicale questo si traduce in una certa confusione e ambiguità dal punto di vista estetico, di ufficio stampa. Sto curando i miei booking da solo. E non sto andando a caccia di slot in contesti prestigiosi o giusti, sto preferendo gli spazi dove riesco a sentirmi realmente a mio agio con le persone che mi stanno attorno.

Il centro di tutto rimane in qualche modo il piacere, se non mi diverto non ha più senso.

Autoprodurre non è necessariamente un passaggio in una logica di carriera, non è solo la modalità frustrata di chi non ha accesso alla macchina di cui parlavo prima. Può anche essere una semplice inclinazione caratteriale o esistenziale, perfino politica se questa parola ha ancora senso.

In passato hai spesso preso posizione critica rispetto alle condizioni del mercato editoriale.

La realtà dell’oggetto editoriale è assurda. L’unico lavoro inquadrabile come tale che faccio ancora è presso il bookshop della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. In quella settimana sono molto vicino alla “macchina”, e così da vicino assume contorni apocalittici, bestiali. Libri su libri, di mille materiali diversi, tecniche di stampa, formati, destinazioni d’uso, promossi spinti lanciati e urlati in maniera talmente ridondante che dopo pochi giorni tutto perde senso e valore. Sono montagne di scatole spostate come pezzi di carne in un allevamento intensivo, con la stessa crudeltà. Tocco con mano l’idea che tutto questo sia in piedi solo per alimentare questa creatura artificiale, questa illusione collettiva, che però ha una grande concretezza e materialità, fosse solo per la quantità di carta.

Editoria intensiva. Ci sei dentro però…

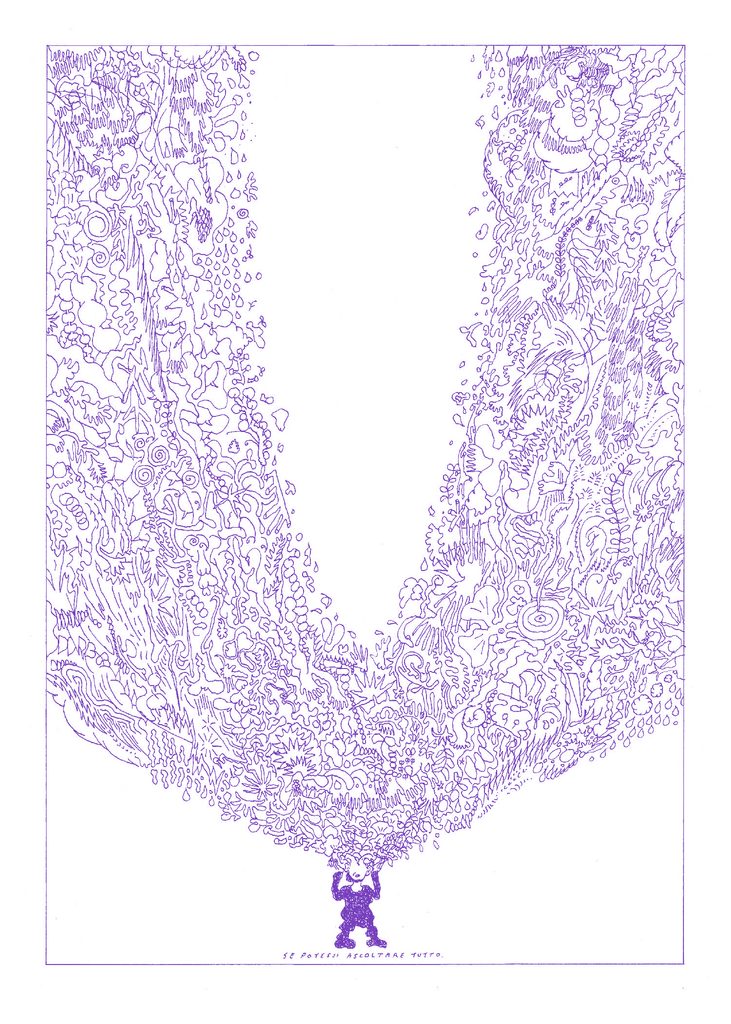

Sì, è una contraddizione che abito. Il mio spazio operativo, il poco che faccio di mio, anche se immesso in questo (n)ec(r)osistema, cerco di farlo finché posso sentirmi a mio agio e finché sento di avere qualcosa da dire e da offrire per aggiungerci almeno un minimo di stortura, che sia una riflessione o una stranezza o un’assurdità, come questo libro gigante tutto viola, senza personaggi, senza trama, con uno scavo interiore che non sia la solita introspezione ombelicale. Non parlo mai di quanto sono triste, è un libro almeno per me gioioso.

Diciamo anche che l’oggetto fisico mi aiuta a entrare in relazione con le persone. Il fatto che il libro o il disco siano presenti ai concerti mi aiuta a raccontarli – a chi me lo chiede – in maniera diretta, senza alcuna mediazione. Ed è quello che dà il senso a tutto.

E poi non è da sottovalutare il contesto in cui tutto questo è nato. La bellezza di quest’operazione, io credo, sta anche nella spontaneità e nella vicinanza di alcune persone che si sono ritrovate lì nella Casetta del Custode e che hanno complottato insieme. Non è stato compilato nessun bando per questo libro, l’abbiamo fatto e basta, in una forma di alleanza umana atipica in un sistema del genere. Per finanziare il disco abbiamo chiesto un finanziamento ma non ce l’hanno dato. Sto ancora risparmiando per pagare Steve Scanu, che ha curato tutti i suoni e che meriterebbe un vitalizio per il lavoro che fa.

L’idea del grande formato del libro è stata tua?

Sì, è un’altra cosa per cui mi sono messo nei guai. L’albettone è un formato totalmente anti-economico, molte librerie non lo vogliono nemmeno perché non hanno scaffali adatti a contenerlo. Ma quando Canicola ha iniziato a insistere per fare qualcosa insieme e si iniziava a concretizzare la sinergia con Maple Death sono stato io a insistere per un Sudaca, è un formato che volevo perché lo trovo vicino alla dimensione del vinile. E perché non avevo alcuna intenzione di fare un altro librone di tante pagine. Al momento preferisco dire di più in meno, già in queste trentadue pagine ho raggiunto il mio limite.

Hai qualche forma di feticismo?

Certo. Oggi il mio feticismo lo riverso su questi quadernetti che continuano ad accumularsi. Prima avevo la fissa degli studi degli artisti e dei tavoli degli altri fumettisti, mi piaceva un sacco vedere come lavoravano, che materiali utilizzavano. Sono stato un maniaco dello shopping di matite e carte. Poi ho rotto questa cosa e ho iniziato a cercare di fare ordine un po’ a tutti i livelli nella mia vita, perché tutto andava di pari passo con un disordine materiale che era diventato insopportabile. Mi sono imposto di disegnare tutti i giorni e ho iniziato a ridurre molto, a tornare all’essenziale, sia nel disegno che nella musica: da una parte solo quaderno e penna, dall’altra solo gli strumenti che avevo già, senza cercarne altri o informarmi su quelli nuovi. Non so se è un caso ma tutto ciò che mi è rimasto ora sono oggetti che ho comprato usati.

Quest’ultimo progetto, l’ultimo disco e l’ultimo libro, sono un po’ la documentazione di questa scoperta, di questo nuovo bisogno di essenzialità e concretezza.

Psiche liberata perché?

Perché, come afferma Ettore Sottsass in quella pagina di diario, la liberazione della psiche non è un fine raggiungibile, men che meno in maniera artificiale tramite la costruzione di spazi sacri. Meglio considerare la liberazione come una pratica, una ricerca continua, quasi fine a sé stessa – almeno finché rimane all’interno dei propri confini psichici. Salvo poi, nel momento in cui la si allarga a dinamiche collettive, scontrarsi con la rivelazione banale che la liberazione personale non coincide mai con quella altrui, e che le pratiche liberatorie sono invece permanenti come un drone che trova senso nel suo mancare una durata predefinita. Come una lotta continua.

Pratiche di liberazione che possono trovare espressione in determinati spazi, spazi che in città per la scena DIY sono ormai ridotti all’osso…

Da quel punto di vista ovviamente gli ultimi anni sono stati anni di disillusione, di bile nera e di asfissia. Se penso a Bologna, l’ultima boccata di ossigeno è stata – anzi è – la Vivaia. Quando ancora il mio percorso musicale non aveva forma le serate elettriche all’XM, al Freakout e dentro le case avevano cominciato a darmi un certo tipo di nutrimento. Poi sono stato abbracciato da Maple Death e nel frattempo ho iniziato a dare il mio contributo con undicesimacasa, che mantiene oggi anche a sua volta uno stato mutaforma tra collettivo, serata, comunità e proposta artistica. In ogni caso sono spazi microscopici, relazioni non mediate. Probabilmente troppo piccole per poter incidere realmente a livello collettivo, ma comunque concrete, reali, non depotenziate e soprattutto vicine a mille altre relazioni e gesti. Quindi credo che abbia comunque senso fare il poco che faccio lì dove posso fare la mia parte.