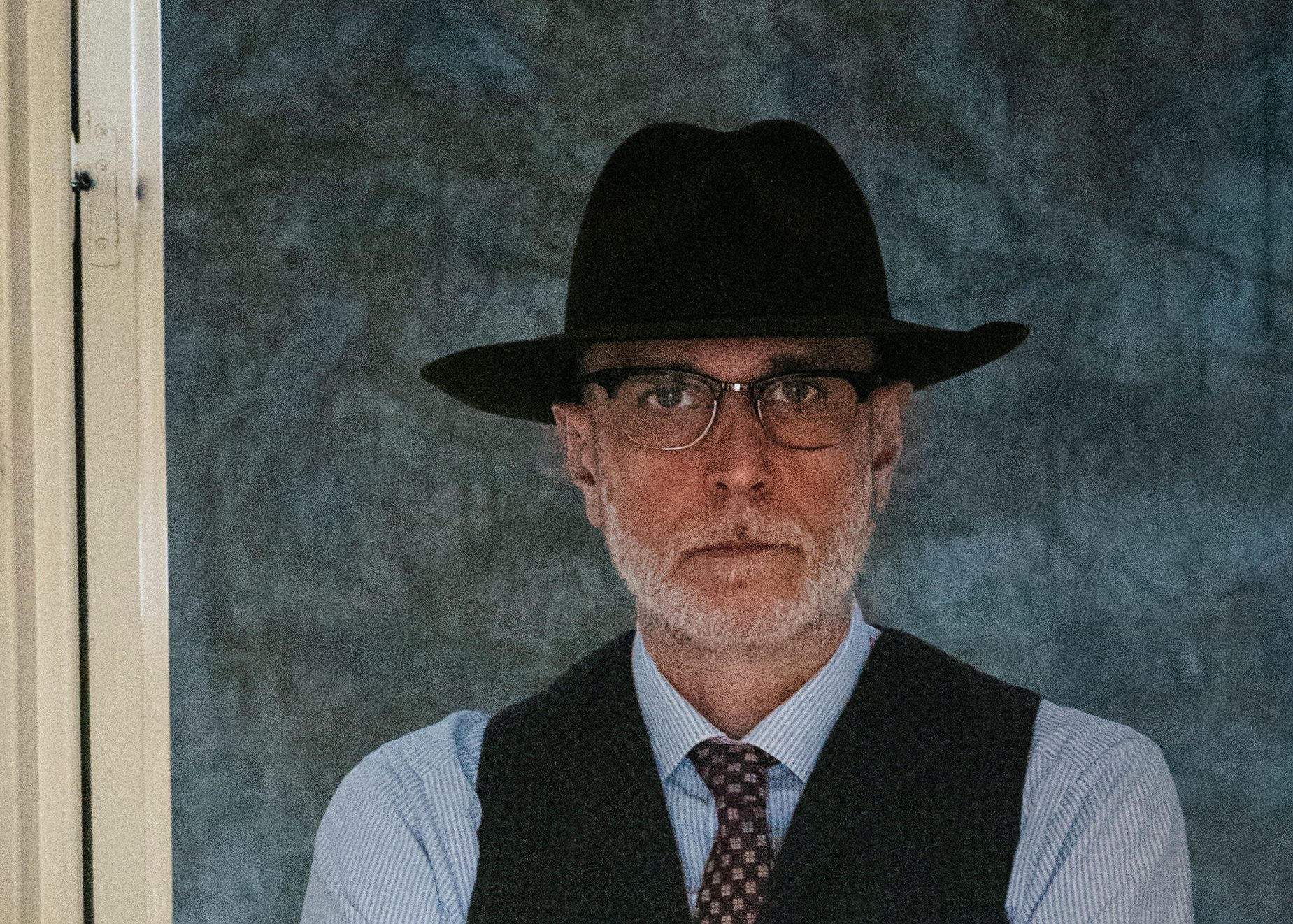

L’1 febbraio scorso è uscito Il nuotatore (42 Records), nuovo disco dei Massimo Volume che prende il titolo da un racconto di John Cheever. In occasione del tour nei teatri che parte il 20 febbraio dal Teatro Manzoni di Bologna, abbiamo incontrato Emidio Clementi.

Il frontman dei Massimo Volume si è, non inaspettatamente, dimostrato un fiume in piena capace di catalizzare l’intervista e di fornire costantemente nuovi spunti.

Ogni volta l’attesa è snervante, chi vi segue ha imparato ad essere lasciato in sospeso e a ingannare l’attesa “nutrendosi” dei progetti collaterali di ognuno di voi. Del resto, ogni vostro ritorno sulle scene interrompe il grande silenzio, inesorabilmente. L’urgenza, la necessità di esporsi solo quando è il momento. Difficile non partire dalle suggestioni sprigionate dal nuovo album “Il nuotatore”. Cosa aggiunge, a tuo avviso, questo nuovo tassello nella storia dei Massimo Volume e cosa ti ha donato questa nuova esperienza.

Sono nove canzoni in più, quindi nove storie nuove. Credo che ogni disco, mi riferisco a tutti e tre gli ultimi dischi che abbiamo fatto, “Cattive abitudini”, “Aspettando i barbari” e “Il nuotatore” abbia caratteristiche proprie, un pregio acquisito e in una certa maniera un limite, uno stile nostro da cui facciamo fatica ad uscire. Per un ascoltatore profano probabilmente risultano molto simili, ma chi è dentro la nostra musica capisce che un percorso c’è stato, poi in questo percorso è vero che guadagni qualcosa ma magari perdi anche qualcos’altro. Ad esempio, ho sentito dire “hanno perso l’energia dei primi dischi” ma è vero, è vero. Probabilmente abbiamo guadagnato da qualche altra parte, in una capacità di approfondimento, sia del suono che del testo.

Il vostro percorso poi ha contemplato una pausa e in questo momento siete, direi, parecchio prolifici.

Sì, questi sono i nostri tempi. Prendersi delle interruzioni per ricaricarci, anche per avere qualcosa da dire. Alla fine di una tournée arriviamo piuttosto stanchi, anche mentalmente, ed è giusto che ci sia un periodo di sedimentazione. Poi quando siamo tornati a provare nessuno dei tre sapeva come sarebbe finita, che disco avremmo fatto, di cosa avremmo parlato. Poi, però, ha prevalso la voglia di farlo, perché era da un po’ di tempo che non suonavamo insieme.

“Aspettando i barbari” mi aveva colpito per la crudezza e la velocità che lo permeavano, mentre quest’ultimo album sembra più rigoroso e contemplativo. La parte elettronica è stata soppiantata da un minimalismo scarno chitarra/basso/batteria che, in compenso, non lascia nulla al caso ed esalta i testi dei nove pezzi. Trovo azzeccatissima la scelta di portare un album così evocativo in giro per i teatri. Vi affiancherà Sara Ardizzoni (in arte Dagger Moth): cosa apporterà questa novità al vostro sound e, soprattutto, al sound del disco in questione?

Durante la registrazione del disco Egle ha registrato per ogni traccia due linee di chitarra. Conosciamo Sara, sappiamo come suona, e secondo noi era la chitarrista perfetta, anche per prendere in mano un repertorio non suo, visto che in queste date porteremo in scena anche i dischi precedenti. C’era bisogno di una chitarra in più.

E l’idea dei teatri è un’idea ambiziosa, un’idea che è nata un po’ per caso perché c’era stata la proposta del Teatro Manzoni di Bologna di farci suonare. A quel punto abbiamo preso la palla al balzo e ci siamo detti “facciamo almeno una prima parte di tournée nei teatri”, luoghi in cui la musica si ascolta bene, meglio, dove forse sì, magari manca un po’ il feedback immediato con il pubblico, perché tu ti senti comunque piuttosto distante, quindi bisognerà un po’ interpretare l’umore.

L’anno scorso Claudio Piersanti venne da Modo Infoshop per un incontro e disse, da grande estimatore di Cechov, che chiunque può scrivere un romanzo e, infatti, è pieno di gente che scrive romanzi, mentre difficilmente ci si può imbattere in qualcuno abile a scrivere racconti. Concordi? Quale dovrebbe essere per te il ruolo dello scrittore, oggi? Tu iniziasti il tuo percorso letterario con la raccolta di racconti “Gara di resistenza”, introdotta proprio dall’autore de “L’amore degli adulti”. Quanto è stato importante, per te, l’incontro con Piersanti?

Fondamentale. Fondamentale perché quando ho cominciato a scrivere ho attinto dalla sua prosa, avrei voluto scrivere come lui, mi è sempre piaciuto tantissimo.

Riguardo alla tua affermazione, guarda, io non ho un respiro molto ampio, quando scrivo i romanzi è raro che superi le duecento pagine. Quindi da una parte invidio il romanzo dal respiro lungo, però qualcosa mi fa sempre tendere verso la sintesi, verso il racconto, o verso il romanzo breve. Sono due registri diversi: è vero che in un romanzo puoi permetterti venti, trenta pagine in qua e in là, di descrizione, o comunque un po’ più deboli, se c’è una trama che ti porta avanti, se il libro ha una sua profondità.

Nel racconto e ancora di più nei testi delle canzoni ci sono poche frasi e in quelle poche frasi, poi, devi essere molto concentrato, al cento per cento. Io preferisco il racconto, dove ho sempre sott’occhio la struttura generale. Quindi concordo, almeno in parte, con Claudio.

E quanto è determinante analizzare testi, partire dalla tua esperienza, dal tuo modo di vivere la letteratura, per confrontarti con chi ti trovi di fronte? Mi riferisco all’audience eterogenea che (immagino) troverai dinanzi, al rapporto con il pubblico, tanto ai seminari in Accademia quanto durante i corsi di scrittura o durante i reading che tieni spesso, in giro.

Ma è un rapporto strano. In tanti mi dicono: Mimì ma tu racconti proprio tutto. Ed è vero, ho sempre ripetuto che la riservatezza non può stare tanto nella ventiquattrore di uno scrittore. Perché se una storia è bella, ma fa male anche a qualcuno, è giusto che gli sia raccontata.

La cosa strana è che scrivo, mi preoccupo anche che venga pubblicata, ci tengo alla pubblicazione, poi c’è un momento, però, una volta fuori, che quando mi chiedono qualcosa sui testi delle canzoni o sul libro, torno ad essere timido. Non lo so, quando mi fanno delle domande mi viene da dire “Ma queste sono questioni private”. Capisco che potresti dire: avresti fatto meglio a non scriverle.

Però è anche bello e anche curioso come tanti riescano a reinterpretare quello che hai scritto. Quella è la forza di qualsiasi linguaggio artistico, perché permette agli altri un’immedesimazione che non è scontata.

Torniamo all’album: in un panorama musicale monocolore, il primo febbraio siete usciti con nove brani che sono, per l’appunto, nove racconti. In quel fantastico quadretto che è “L’ultima notte del mondo” mi sembra chiaro che Basinski sia tra gli artisti che, senza ombra di dubbio, salvi! A questo punto, mi sorge spontaneo chiederti cosa apprezzi della nuova scena musicale italiana e cosa invece “ti butta giù”. E soprattutto: cosa ascolta oggi Emidio Clementi.

Io come ascolti ti direi un po’ di tutto, perché parto dal rock che ho sempre ascoltato al jazz, alla musica classica. Come poi quasi tutti quelli della mia generazione, una volta anche io ero più selettivo, oggi riesco a trovare del buono in ogni genere.

Riguardo alla scena musicale italiana mi sembra che l’avere come modelli degli autori italiani invece che stranieri sia stato commercialmente un successo, si sono ampliate le vendite, vedo che questi nuovi artisti hanno un pubblico molto vasto. Per me che arrivo da modelli differenti, lo dico da snob, forse un po’ più ricercati, faccio fatica ad apprezzare.

Però c’è anche del buono. Se ti dovessi citare degli artisti, magari sarebbero un po’ più legati alla mia generazione, non so Il Teatro degli Orrori, mi piace molto Edda, gli Afterhours. Della nuova scena metto dentro Le Luci della Centrale Elettrica, metto dentro Alessandro Fiori, ce ne sono.

Però sono contento che, rispetto agli anni della mia giovinezza, in cui quando andavi a casa di qualcuno era raro trovare un disco italiano, se non perché era appartenuto ai genitori, oggi c’è un ampio settore che si occupa di recuperare la canzone italiana.

Impossibile non menzionare Emanuel Carnevali, a proposito di incontri che hanno segnato il tuo percorso. Quando lo scopri ti ci identifichi, le situazioni descritte ne “Il primo dio” le senti immediatamente tue, come se quei componimenti amplificassero emotivamente quello che stavi vivendo in quel preciso momento della tua vita. E parte un peregrinare sui luoghi dell’autore che a me, personalmente, ha sempre evocato qualcosa di sacro, passami il termine. Da allora ti sei imbarcato in una specie di missione per preservare la memoria del Carnevali, penso anche all’album “Notturno americano” del 2015.

Sì, è un autore a cui sono legato. Il fatto che sia un autore sconosciuto (solo in parte), mi sembra che renda anche giusto portarlo in giro, parlarne, diffondere il più possibile la sua opera.

Il grande debito che ho con lui è stato sicuramente quello di farmi capire l’importanza dello sguardo, che probabilmente può apparire come qualcosa di scontato, ma all’epoca mi sembrava di difficile comprensione. Pensavo che per scrivere bisognasse avere una vita molto affascinante, senza rendermi conto che qualsiasi storia funziona, se viene osservata con uno sguardo di profondità, con uno sguardo che va al di là di quella scorza, di quella patina di ovvio, di quotidiano che tutti ci portiamo dietro e che tutti dobbiamo affrontare.

Questo l’ho scoperto con lui, proprio perché lui aveva fatto fino a quel momento una vita che per certi versi era simile alla mia. Lui ci leggeva dentro, io non ancora.

Secondo te Bologna ha dimenticato i suoi poeti maledetti? A Carnevali è stata dedicata una targa in Certosa, si trova in un ossario comune, ma non se ne parla tantissimo. Penso anche a Stecchetti... Visto che così, su due piedi, non mi vengono in mente altri esempi di sincera adorazione come la tua per un poeta o uno scrittore, se non Bukowski per Fante o Houellebecq per Huysmans, come pensi che negli anni sia stato percepita la figura di Carnevali?

Alla fine è vero che quando è tornato in Italia è andato in provincia, a Bazzano, ma ha condotto gran parte della sua vita all’estero. Lui ha sempre scritto in inglese, questo lo inserisce a metà strada tra due culture, infatti in America ha una considerazione maggiore rispetto all’Italia. Però, sembra quasi per sua volontà, questa sua scelta di scrivere in inglese lo ha un po’ allontanato da noi.

Però, guarda, allo stesso tempo penso al suo romanzo uscito all’inizio del secolo scorso, stampato per la prima volta in Italia negli anni ‘70, “Il primo dio” (recentemente ristampato) e gran parte delle cose scritte da Carnevali, che appartengono agli anni ‘30, ancora oggi riscuotono un riconoscimento unanime. “Il primo dio” è comunque un libro che ha avuto un suo passaggio di generazione in generazione e non tutti i libri, anche quelli che in un primo momento sono stati bestseller, riescono a mantenere una considerazione del genere.

Vero, non è molto conosciuto, però nello stesso tempo ha avuto degli estimatori che attraversano un secolo, il suo messaggio è stato tramandato in tutti questi anni. Questo mi sembra gratificante.

Se lo pensassi, io, su di me… (ride, NDR).

A proposito di Bologna. La città in cui decisi di stabilirti definitivamente a inizio anni ‘90 sta definitivamente mutando pelle, tanto che il pendolino umano di porta S.Felice, menzionato ne “La notte del Pratello” non c’è più, da tempo immemore. E con lui un sacco di personaggi, di situazioni e di esperienze, sembrano lontane anni luce. Cosa ti manca della Bologna di quegli anni e cosa, invece, ami ancora oggi del capoluogo emiliano?

La città la amo ancora. Ti dico la verità: ogni tanto mi piacerebbe prendere una strada e non sapere dove va a finire, come quando sei in vacanza o in viaggio.

Mi manca la mia giovinezza, poi la città è cambiata, siamo cambiati noi, è giusto che cambi, dopo trentadue anni che vivo qui la trovo ancora una città assolutamente vivibile. Non la cambierei con un’altra città, magari mi piacerebbe passare un periodo all’estero, o in un’altra città, ma un periodo.

Poi, oramai, questa la sento come casa mia. E’ ancora un posto stimolante, arrivano ancora molti giovani ed una città dove trovi quasi di tutto, gente con cui scambiare opinioni, trovi libri, dischi, concerti. Quello mi sembra fondamentale.

Qualcuno dice “Una volta era più eccitante”. Può essere, ma sono molto fatalista per queste cose, io. Sono cicli, ogni città vive momenti diversi, tornerà quel momento. Ma è una città che rimarrà viva.

Qualcuno dice “Sì, ma non è Berlino”, ma mi viene un po’ da ridere, non possiamo fare dei paragoni del genere. Credo che Bologna possa piacere anche a chi arriva dall’estero, architettonicamente ma anche a livello di gente, di accoglienza. Io la trovo accogliente.

Ho scoperto tante cose anche sull’affettuosità. Ho scoperto una parte di me possibile, qui. Questo mi piace.

Oltretutto, un sacco di gente mi diceva “Ho saputo che tu scrivi, mi fai leggere qualcosa?”. In una città più grande sarebbe impensabile.

E la fascinazione per la periferia? Penso al tuo capitolo in “Periferie: viaggio ai margini della città” e alla sonorizzazione “Lungo i bordi di Bologna”, concepita qualche anno fa insieme a Dario Parisini (già nell’indimenticabile progetto El Muniria).

La periferia io l’avvicino alla provincia da cui provengo. Da cui, me ne sono anche andato. Considera che adesso abito anche in pieno centro, eh!

La periferia rappresenta un altrove, credo che in periferia come in provincia è utile starci soprattutto in quel periodo di incubazione in cui non hai ancora compreso quale sia la tua strada. In provincia ho dedicato molto tempo alla lettura, all’ascolto, perché non c’era molto da fare. Una volta arrivato in città ne sapevo di cose, è un percorso necessario…

Ne parlavo l’altro giorno con Egle, lui viene da Belluno, diceva “tutti gli ascolti li ho fatti dai dodici ai diciassette anni, tutto quello mi è servito dopo”. E Belluno è addirittura peggio di S. Benedetto. In quel senso è utile viverci.

Nelle altre nazioni, in Francia, in Inghilterra, ruota tutto molto attorno alle capitali, mentre invece se uno pensa alla cultura in Italia, questa è una mia idea, quasi tutti vengono dalla provincia, è forte, non si può prescindere da essa.

Poi, capisco se ad un certo punto si pensi di andare a vivere altrove, a cercare qualcosa in più.

A Bologna, la gente che viene dalle varie province italiane va e viene, quasi nessuno è di Bologna, anche se oramai ci si spaccia tutti per bolognesi. Tu sei bolognese?

Io, sì!

Sai che dopo trentadue anni non riesco a distinguere un bolognese da un modenese?

Ahia! No, non entriamo in questo discorso, è un tunnel!

Ma neanche un bolognese da un mantovano. Sono sicuro che c’è un abisso. Però, mentre a casa mia, a S. Benedetto, ogni 4 km sento le differenze…

A proposito di questo discorso, ne “L’ultimo dio” dici che la musica e la scrittura sono arrivate dopo: prima c’è stato il calcio. Del resto hai anche partecipato come voce narrante al film di Home Movies “Formato ridotto”, nell’episodio “Uomini la domenica”. Le tue passioni si sono tramutate in lavoro parecchi anni fa, ma al di fuori di quelle menzionate, quali altre passioni coltivi?

Ti direi comunque lettura, musica e calcio. Sono da sempre tifoso dell’Ascoli. Però non ho degli hobby o delle passioni particolari. Il tempo libero lo passo a leggere, sulle cose mie, è un po’ tutto mescolato, passioni e lavoro, quello mi sembra bello.

L’Ascoli quando posso vado a vederlo.

Addirittura?!

Sì sì, se sto giù vado, certo.

Ma il derby più sentito è con? Momentaneamente mi sfugge.

Con la Sambenedettese!

Ah, giusto. Ma non è in B, vero?!

No, infatti loro non vedono loro di tornarci per fare il derby con l’Ascoli.

A distanza seguo anche un po’ il Bologna, ho i suoceri tifosi. Però, ammettilo, della generazione tua non sono tanti quelli appassionati con il calcio.

Ammetto, la passione è presente, ma negli anni si è un po’ affievolita…

Però c’è da riconoscere che, rispetto agli sport individuali, il gioco di squadra mette in scena diverse considerazioni psicologiche, non vince sempre il più forte a calcio. Non so, ci sono rimasto molto legato.

Poi anche il Carnevali ne parla, la visione degli sport di squadra provocava in lui una grande sofferenza, un senso di sacrificio...

Un altro appassionato: ho letto questo carteggio di Shostakovich. All’epoca c’era da poco il telefono, ma lui scriveva queste lettere con le telecronache. Lui era tifoso dello Zenit San Pietroburgo.

“Cambiare il corso delle cose è una regola che bisognerebbe darsi, non importa trovare qualcosa di meglio, basta qualcosa di differente”. Quanto vale ancora oggi questa frase, per te?

Ehhh, Francesco, tocchi un punto delicato. (ride, NDR) Pensarci adesso, da sposato, con due figlie è difficile. Ma la vita è sorprendente e quel richiamo nei confronti di qualcosa di sconosciuto, se ad un certo punto si vuole cambiare strada, anche se si intuisce che una strada è più scalcinata dell’altra, rimane sempre vivo. Non è la mia situazione in questo momento, ma chi lo esclude. Mi piacerebbe poter prendere la strada migliore possibile.