Il Compasso d’oro alla carriera 2016 è stato assegnato al nostro radical preferito, Ugo La Pietra. Abbiamo colto l’occasione per riproporre una chiacchierata di qualche mese fa in occasione della sua partecipazione allo Zero Design Festival.

Ho avuto modo di conoscere Ugo La Pietra e le sue considerazioni sull’arredo urbano nei miei studi di urbanistica. Poi il nome dell’architetto è comparso nelle ricerche di Zero per Notte Italiana, presentate alla 14. Biennale di Architettura di Venezia, per il progetto della boutique Altre cose che conviveva con lo spazio sottostante del Bang Bang, la prima discoteca milanese.

Ora, in occasione dello Zero Design Festival e del talk Radical Clubbing, che lo vedrà ospite domenica 20 marzo, sono andato nello studio di La Pietra, peraltro milanese d’adozione, con l’obiettivo di farmi raccontare tutto e di più sull’urbanistica e sulla notte. Non ci sono riuscito, ma in compenso è venuta fuori una chiacchierata su Milano e su come ci si divertisse a Brera negli anni 60, su via Paolo Sarpi e su come si dovrebbe progettare la città, dai luoghi deputati al riposo a quelli destinati all’evasione.

Zero – Come mai ha deciso di fare l’architetto?

Ugo La Pietra – Eh, quella è una brutta storia. Nel senso che io volevo fare l’artista, ma mio padre veniva dal meridione e aveva costruito tutto dal niente. Credo sia inevitabile che uno così, che mette al mondo tre figli, vuole si laureino. Io volevo fare l’accademia delle belle arti, ma lui voleva mi prendessi una laurea „seria“. E la laurea che mi sembrava più simile al mondo dell’accademia era quella in architettura, motivo per cui mi sono iscritto al Politecnico. Però avevo già mosso i primi passi come artista e nel 1958/’59 avevo cominciato con le mostre; frequentavo il gruppo del Bar Giamaica, in Brera, ed ero molto vicino a Fontana, Bonalumi, Castellani e altri con cui ho fatto tante mostre.

L’avvicinamento all’architettura non è stato una perdita di tempo, anzi. Mi ha arricchito moltissimo e permesso numerose conoscenze ed esperienze. Da Giò Ponti, che era il mio professore, a Viganò, di cui sono stato assistente. A ripensarci, ho avuto la fortuna di avvicinare il meglio dell’architettura milanese degli anni 60, che consideravo diversa e lontana da quella che ha sempre avuto la meglio, e che era concorrente di Rogers, della rivista «Casabella», di Gregotti, di Rossi. Quelli che io chiamavo i „razional-fascisti“ per intenderci.

Si arrivava il pomeriggio tardi, verso le 5, e si beveva qualche bianchino. Si tirava fino alle 8 di sera perché era un momento molto particolare: si facevano un po’ di relazioni di tipo diverso, qualche chiacchiera nel tentativo di fare una mostra allo studio; soprattutto, però, bisognava conquistare “la 1000”.

La 1000?

Eravamo sempre senza un soldo e quindi si cercava di farsi dare da qualcuno 1000 lire in prestito, in regalo, in anticipo su qualche cosa…. Raggiunto l’obiettivo della 1000, allora c’erano 500 lire che andavano al ristorante, alle Peruvini o all’Angelo, e con le altre 500 si andava a bere fino a tardi.

Come si faceva a recuperare la 1000?

Eh, in tanti modi; ognuno aveva il suo trucco e ovviamente si giocava anche a carte. Ma quello che era ancora peggio è che quando uno aveva rimediato il malloppo… insomma, per farla breve i miei amici pittori alla mia età si erano tutti già sposati. Così quando uscivano dal Giamaica con la 1000 in tasca in via Brera c’erano le consorti in attesa. E lì scattava la battaglia per accaparrarsela.

Negli anni 60 la vita non era così facile.

Si andava a bere nelle cascine periferiche o nelle osterie. Milano non ha visto ristoranti fino agli anni 60; quando sono arrivate le trattorie, hanno sostituito le osterie… Tutto corso Garibaldi ne era pieno. E quando iniziarono a sparire, lasciando solo quelle in zone piuttosto inavvicinabili, si partiva col tram.

Questi erano i veri passatempi di allora, salvo trovasi ogni tanto in uno studio di qualche artista. Erano le ritualità dell’epoca.

I luoghi che comunque frequentavamo di più erano il Bar Genis e il Giamaica, quindi i nostri anni Sessanta sono legati al bar. Una delle immagini più divertenti dell’epoca l’ha firmata Uliano Lucas e se la vedi ci trovi tutti lì; tutta l’arte di Milano stava in un bar. Pensa che meraviglia!

Negli anni 60 c’erano due cose che erano mitiche e per me erano il paradiso: questa trentina di artisti che si conoscevano tutti e, almeno a memoria mia, la totale inesistenza del commercialista. Oggi è la base e anche la condanna. Ai tempi, in qualche modo si lavorava, ma la figura del commercialista non c’era, non era indispensabile.

No, non ce n’erano. Almeno per me, tutto gravitava intorno a Brera. Avevo lo studio in corso Garibaldi e abitavo in via Solferino. Ho anche suonato per diversi anni il clarinetto con la Kids Stompers Jazz Band e ci esibivamo al Club Due in via Madonnina, al Capolinea e alle Scimmie.

Inoltre a Brera insegnavo: dirigevo il Centro Internazionale da dove sono passati il meglio del teatro o della poesia visiva, il cinema fatto da Tatti Sanguineti e Farassino… La cultura milanese dell’epoca transitava da quelle parti. E io facevo questa rivista, Brera Flash, che ne dava conto e raccontava ogni disciplina.

Di contro, il quartiere del Politecnico era disperato, un luogo di suicidio. Ricordo quei giardinetti davanti l’università che erano un’infamia per la gente che dovrebbe pensare ai progetti del domani. È sempre stato un quartiere incapace di creare intorno al campus universitario una realtà studentesca attiva.

I miei parenti, tutti romani, finito il lavoro verso le 5 di pomeriggio si facevano la doccia, si vestivano e andavano fuori a cena. L’abitudine della socializzazione e dello stare insieme è molto diffusa in ogni parte del mondo e pure in Italia, soprattutto al Sud. A Milano, no. A proposito, sul divertimento e la socializzazione voglio raccontarti un episodio.

Prego

Negli anni 80 c’è stato un gruppo di persone che ha realizzato un film dedicato a come ci si divertisse a Milano. Avevano intervistato Dario Fo e coinvolto anche me. Ho recitato e fatto finta mi telefonasse una ragazza. Decidiamo di vederci e le dico che la richiamo più tardi per comunicarle dove. Pensieroso metto giù: «se vado nel posto X incontro quelli che vogliono parlarmi di lavoro. Se passo da un’altra parte trovo chi mi chiede di quella mostra. Se scelgo il Giamaica, mi distraggo comunque e troppo…».

Insomma, negli anni 80 lavoravo molto e tutti volevano collaborare. Alla fine ogni possibile luogo d’incontro per cenare o prendere un aperitivo era legato a un momento di lavoro. Ricordo che nell’epilogo dello sketch dico alla ragazza che, non sapendo dove portarla, non esco. Mi sembra un capolavoro.

Gli anni Ottanta furono un periodo molto florido…

Sì, all’inizio di quella decade Milano aveva avuto una spinta così forte da farci credere fosse arrivato il momento giusto e che il Partito Socialista coincidesse con la salvezza. Un’illusione durata solo un anno o due. Ma c’era proprio la convinzione che con Craxi e i socialisti finalmente al potere ci si sarebbe aperti davvero alla cultura. E qualche segnale in quel senso all’inizio ci fu, ma poi tutto si trasformò in una specie di trappola.

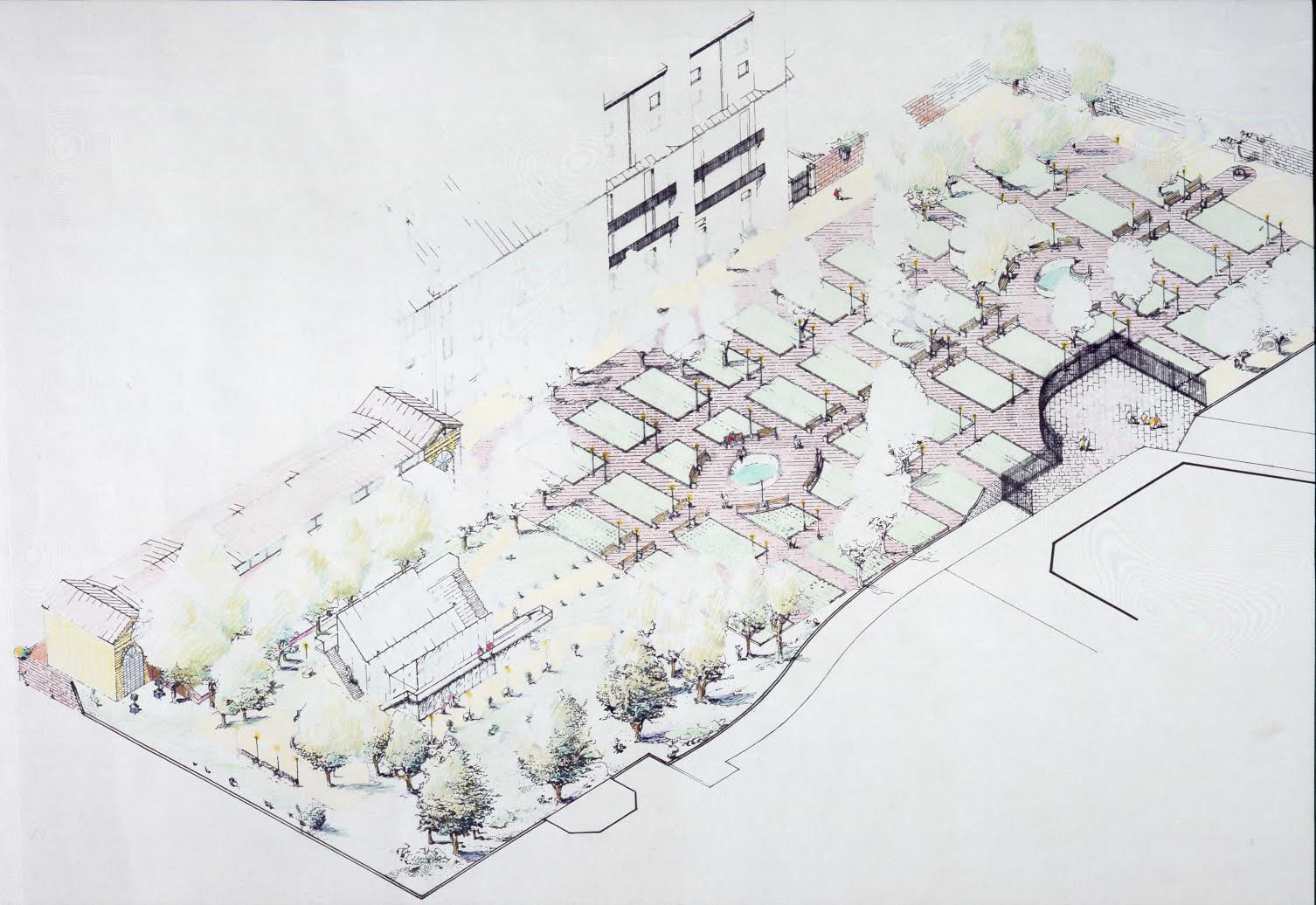

Vero, architetture intese come case non ne ho mai fatte. Ho però progettato diversi parchi urbani e partecipato a molti concorsi. Fin dall’inizio cercavo di far capire quanto il rapporto pubblico-privato ed esterno-interno soffrisse di una forte barriera; lo facevo per evidenziare la grossa frattura tra l’arredo domestico sofisticato e quello urbano, violento e brutale. Queste due realtà, una vera dicotomia, le ho sempre vissute come oggetto di studio e divulgazione. Un tema che ho cavalcato parecchio, ma senza che trovasse particolare adesione, perché chi si occupa dell’ambiente urbano non esiste.

L’unico momento di speranza è sembrato quando, negli anni 80, è nata la disciplina battezzata arredo urbano con un assessore dedicato. Peccato però non fosse vero arredo urbano, ma fornitura stradale, un catalogo di lampioni e panchine.

A dirla tutta, su questo tema l’arte non è mai entrata in gioco e quando va bene un artista dona un’opera da mettere in città. Il problema è che la città non sa dove cazzo mettersela e la collettività non è detto la capisca. Anche il mondo del design non si è mai esposto a dovere in merito: ogni anno arriva a Milano il meglio del design mondiale con il Salone del mobile e il Fuorisalone, una festa che dura 4 giorni ma non lascia traccia di questa cultura del progetto. Nessun ambito disciplinare si è mai occupato di questi aspetti urbani; l’ho trovata sempre una resistenza incredibile.

stazione Gioia della metropolitana di Milano, 1977

Vedi, il mio mondo è quello di un solitario e tutti l’hanno capito. Lavorando su diversi ambiti disciplinari e a differenti scale di intervento sembro uno che non ha mai capito che cazzo fare nella vita. In fondo, non mi sono mai specializzato. Ho passato tutta la vita ad attraversare un territorio inesprimibile attraverso un unico ambito disciplinare. L’arredo urbano come disciplina non può essere identificata come l’architettura degli interni, che a sua volta è ben diversa dal design d’interni.

È interessante capire come l’architettura degli interni si rapporti con quella della città.

È la stessa disciplina, sai? Si tratta comunque di costruire un ambiente in cui l’individuo riesca a espandere la propria personalità, a connotare lo spazio. E questo percorso non è necessariamente fisico, perché a casa tua, da piccolo, hai vissuto dai tuoi genitori senza che quello spazio l’avessi costruito tu. L’hanno fatto loro. Tu te ne sei „appropriato“. Alla stessa maniera, attraverso un’operazione mentale, possiamo possedere la città che ci viene imposta.

Trovare soluzioni per due ambiti e ambienti (pubblico/privato ed esterno/interno) è un aspetto che ritroviamo anche nel rapporto tra la boutique Altre cose e la discoteca Bang Bang; ci descrive questo progetto dall’inizio?

Il progetto è nato perché già nel 1965 facevo lampade di plastica; un giorno un tal signora decide di ingrandire la sua boutique in via della Spiga. Insieme con Jacober e Rizzatto ci dedichiamo al progetto. Quello che è importante non è tanto il progetto in sé, ma il fatto che due tipologie commerciali, una che vive di giorno e l’altra di notte, si siano trovate per una concessione comunale a poter funzionare contemporaneamente: di notte la boutique e di giorno il locale. A proposito, il Bang Bang era la prima discoteca milanese.

La convivenza degli spazi è comunque l’aspetto più importante di questo progetto, cosa che si cerca di fare ancora oggi magari quando a una libreria si uniscono un bar o una caffetteria.

Lei frequentava il Bang Bang?

No, siamo andati solo qualche volta. Ai tempi frequentavo maggiormente i concerti. Sì, ballavo, ma andavo più volentieri in un locale dove spesso suonava l’Equipe 84 e di cui non ricordo il nome…

al minuto 1.20 speciale sulla Boutique Altrecose e sulla discoteca Bang Bang

Molti dei suoi progetti usano suono, video, tecnologia…

Sì, come quello esposto al MoMa di New York, la Cellula Abitativa. È uno tra i miei più importanti ed è precursore addirittura di internet. Immaginavo come ci si potesse collegare dal privato al pubblico e dal pubblico alla città attraverso interventi che non prevedessero filtri. Era un po’ il modello cui tutti, negli anni 70, ambivano: libertà creativa, sessuale, nello studio, nell’informazione. Fu capito pochissimo perché era fin troppo anticipatorio: in una mostra al MoMa dove tutti si aspettavano oggetti, mi ero invece impegnato nella comunicazione. Come architetto radicale ero contro la proliferazione degli oggetti.

Il regolatore di intensità luminosa è stato il primo esistente, perché avevo un amico della Siemens cui un giorno avevo chiesto: «perché al cinema si vedono le luci abbassarsi lentamente e non a scatti?». «C’è un apparecchio apposito, ma è enorme» mi spiegò. Così lo convinsi a creare un microprocessore che riproducesse la stessa cosa, ma in versione ridotta. Ci applicai una rotellina e un filo e lui aprì un’azienda che ha venduto queste cose per anni.

Oltre alla tecnologia sono stato sempre attento anche ai lavori tradizionali, come quello dell’artigiano.

A volte sono apparso come quello della plastica o dell’informatica, ma sempre perché la gente ama etichettarti.

Ha menzionato gli architetti radicali; che rapporto aveva con loro?

Alla mostra in Triennale c’erano foto della Global Tools che ci ritraggono tutti insieme, ma io ero un po’ diverso da loro.

I fiorentini sono molto impregnati di pop art, però loro nascono nella seconda metà degli anni 60 quando ormai il modello originale era consumato. Sono stati influenzati dalla pop art e da Sottsass, che si era formato attraverso la cultura alternativa grazie alla compagna Fernanda Pivano e attraverso tutto un altro genere di cose…

La cosa più importante è che io ho fatto l’architetto o l’artista radicale, ma non solo quando avevo 20 o 30 anni, nel periodo giovanile. Ho continuato sempre, anche quando sono iniziati i primi incarichi all’università. Reputo di continuare a farlo tutt’oggi. I fiorentini, invece, dopo un po‘ hanno smesso. Io seguo ancora le mie ricerche “non allineate”.

Global Tools era un lavoro di gruppo con qualcuno che si era premurato di creare pure qualche sottogruppetto. Tutto questo nacque perché iniziai a fare IN e INPIù, riviste in cui aggregavo certe tematiche. Non solo i fiorentini, ma anche i radicali francesi, inglesi, austriaci. Si era creata una relazione forte tra le persone, ma gli unici che facevamo massa erano i fiorentini. Il loro lavoro era più che dignitoso e anzi molto importante, ma loro stessi riconoscono che la matrice erano l’età e la città, incapace di dare qualsiasi cosa. Perché devi sapere che i gruppi nascono sempre nei momenti di crisi. Pensa a Torino, città dove non c’era niente in quegli anni e in cui nacque l’Arte Povera. Pensa a Firenze, dove appunto emersero i radicali.

Quali sono secondo lei gli aspetti fondamentali per la progettazione della città?

Be‘, il pubblico-privato è un tema che sfonda tutte le porte e poi ci sono i sistemi. Tutti gli architetti hanno sempre detto che la città è bella quando si raggiunge l’effetto urbano. Ma come si fa? Bisogna che tutti i sistemi siano presenti. Se vai nella chinatown di Milano c’è solo un sistema, quello del commercio. Mancano gli altri: cultura, informazione, spettacolo, sesso, religione. Queste cose fanno la città. I sistemi, bisogna cercare di farli entrare nella città tutti in buona proporzione. Se uno tiene conto di questa regola, il risultato è a misura d’uomo.

Poi si dice che la città sia fatta anche per riposare. Bene, quali e dove sono gli elementi di decompressione di una città? I parchi? Sì, c’è il verde urbano, che però non è mai stato pensato a dovere o riprogettato. I parchi di oggi sono una eredità di ville e castelli. L’unico progetto che c’è sono i giardini pubblici, un retaggio dell’Ottocento e la cosa più infame che si possa immaginare. Quello della decompressione è un tema che deve essere contenuto in tutti gli altri sistemi. Ho curato diversi progetti di verde urbano: l’orto botanico di Milano, quello di Palermo, il parco urbano dell’ex manifattura tabacchi di Bologna, il Parco del Velabro a Roma. Il verde l’ho affrontato, ma non basta perché nessuno ci pensa come si deve. Non viene mai pensato come materiale da progettare.

Come vede lei l’uomo nella città e in particolare a Milano?

Mi pare evidente la solitudine dell’individuo all’interno della massa urbanizzata. Questa solitudine ha una storia antica, ci sono elementi che l’hanno costruita nel corso degli ultimi vent’anni. Il milanese medio vive la difficoltà di sentirsi solo, quindi deve trovare occasioni per stare insieme. Le condizioni che hanno portato a questo stato sono tante. La più semplice e banale è che Milano era una città di quartieri, dove c’era sempre la possibilità di inserirsi in un contesto di relazioni: il panettiere, il bar. Poi i quartieri sono esplosi con la presenza di gruppi sociali nuovi e sempre più diversi e questa è già una condizione capace di smantellare certe relazioni.

A un certo punto la società ha perso anche il senso del nucleo familiare così com’era inteso e a Milano, più che in altre città, è sempre più presente la figura dei single: chi vive solo, i separati, gli studenti.

Tutti questi „ingredienti“ hanno fatto sì che oggi una massa enorme di individui sperimenti la solitudine e la affronti aggregandosi in una sorta di situazioni, di cui non si capisce bene il senso. In 20 anni nessuno ha studiato a fondo la cosa, come invece ho cercato di fare io. Oggi molte persone si radunano dalle 7 di sera fino alle 4 di mattina per prendere il cosiddetto aperitivo, ma non è così; stanno insieme per stare insieme. Molti con i pretesti più vari: dal concerto di un cantante alla cena, la discoteca e così via.

Non ultimo, e forse quello più paradossale, è l’episodio dell’Expo: nonostante sapesse delle code chilometriche, per vedere i padiglioni la gente si affollava per ore in attesa. Le notizie di code „drammatiche“ non facevano che attrarre sempre più persone il giorno successivo. E questo perché, semplicemente, le persone hanno bisogno di stare insieme. Non acquistavano il biglietto nonostante le code, ma proprio per quelle. Per toccarsi, avvicinarsi. Si tratta di un fenomeno urbano „recente“ per modo di dire, perché persiste ormai da molti anni e non trova alcuna risposta. Nel senso che il fenomeno antropologico è noto, ma non è una cosa facile da affrontare e regolamentare.

È un quartiere dove le isole pedonali predisposte dal Comune sono state invase dal carico/scarico merci per attività di vendita all’ingrosso. Ci sono grossisti, insomma, che trafficano in centro città e non in periferia. Tutto ciò attraverso una rete di negozi quasi tutti illegali, che peraltro non sono magazzini e che appena un acquirente compra sono costretti a rifornirsi. Alimentando via vai interminabili di merci e mezzi. Questa dimensione non va presa alla leggera, perché significa costruire con la complicità delle istituzioni una realtà propriamente definibile „ghetto“, dove vigono regole diverse da quelle valide altrove. Insomma, è come era Harlem negli anni 70. Piccolo dettaglio, i ghetti sono bombe a orologeria, che quando esplodono non si sa più come controllare.

Altra cosa: il milanese medio di fronte al dramma quotidiano delle polveri sottili non ha alzato il dito e non ha pensato che c’è un quartiere in centro dove il traffico è molto superiore alla norma e perlopiù costituito da camion capaci di creare una situazione eccessiva, esagerata e anche inquinante.

Se la gente è contenta così e preferisce fare l’aperitivo per 4, 5, 6 ore, oppure considerare la chinatown meneghina come un fenomeno normale, be‘, io non nascondo il mio fastidio per questa superficialità. Anche perché dal sindaco al giornalista nessuno si muove in questa direzione. I cinesi rimangono intoccabili.

Che cosa l’affascina della città?

Tutto, ho il difetto di farmi trasportare dalle cose. Quando vado in una città nuova mi sistemo in albergo e per i giorni in cui devo restarci mi accomodo al bar di fronte e mi fermo lì. Non vado da nessuna parte e osservo le cose, le persone, come si comportano, come si vestono. Da lì traggo tutte le mie riflessioni e gli insegnamenti. È un modo molto antico che ho di imparare le cose: non lo faccio attraverso un percorso “normale” o “razionale”. Quando sono arrivato all’università andavo malissimo, non sapevo neanche disegnare. Quando ho scoperto come imparare una cosa secondo un mio metodo, ho preso sempre 30 e lode.

Qual era il segreto?

Be’, nel caso delle discipline che ho approfondito consisteva nel non seguire quello che dicevano i libri, ma affrontarle attraverso un mio percorso mentale. Una cosa molto più faticosa: dovevo riconquistare la disciplina in un altro modo, un lavoro lunghissimo. E questo è quello che faccio quando vado in una nuova città e mi fermo in un bar, perché quel luogo per me diventa l’espressione di tutto il resto.

Che cos’è per lei l’architettura dell’evasione?

Difficile. Evasione in che senso? Io parto sempre dalle persone e i progettisti non lo fanno spesso. Chi disegna una sedia pensa all’oggetto e solo di rado al riposo… E poi magari arriva a sostenere che la sedia non serve. Munari faceva così! Meglio, lui faceva così perché girava il mondo e quando tornava diceva di aver visto metà della popolazione dormire su una stuoia, per terra. Quindi arrivava alla soluzione che non ci fosse bisogno del letto.

L’evasione può essere tante cose diverse a seconda della cultura, dell’età, delle esigenze. Non può essere risolta con una strategia o con un modello. Oggi l’evasione è soprattutto l’esigenza di stare insieme, ma per altri l’evasione è l’opposto, vale a dire stare da soli. Come fai a trovare una formula?

È un po’ il discorso che ti ho fatto prima quando di parlavo di città e di effetto urbano: ambizioni che comprendono tante cose. Non c’è solo il sesso, c’è anche la spiritualità. Il primo aspetto è materico e carnale, l’altro lontanissimo e mentale. E noi abbiamo bisogno di entrambe le cose.

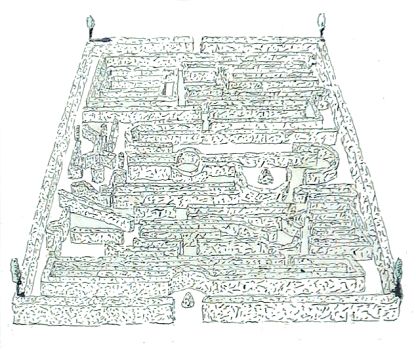

Il progettista deve essere una persona intelligente, strategica, capace di vedere questi movimenti, in grado di capire a che stadio sono. È raro trovare progettisti che abbiano un’attitudine da antropologi, eh. Un lavoro difficile e spesso l’architetto è un pirla, perché è difficile trovare qualcuno che pensa che una pianta possa essere l’equivalente del mattone. Insomma, pensa al giardino del 1700 e a tutto quello che ci facevano.

Pensa al labirinto! È il pezzo più fantastico, concettuale e spettacolare che sia mai stato progettato. È lì che bisogna guardare: conciliare l’inconciliabile con la spettacolarità e la concettualità.

Ci sono situazioni che hanno creato una forte energia ed enfatizzato l’aspetto che abbiamo già menzionato prima, vale a dire Milano come città degli scambi. È una delle poche aree urbane ad aver raggiunto questo valore.

Lo dimostra il fatto che il Salone e il Fuorisalone sono un momento di scambi da tutto il mondo, ma è anche un fatto negativo perché tutta la città è asservita alla dinamica della fiera: si compra lo spazio, ci si mette qualsiasi cosa, bella o brutta non è importante, e non credo sia così giusto non dare peso alla qualità.

Basti pensare che in tutte le discipline al mondo, dal balletto al teatro passando per la musica, esistono festival con responsabili che decidono, curatori che scelgono. L’unica disciplina dove questo non esiste, perché è una cosa solo selvaggia e tutti ne vanno all’assalto, è il design. Così, durante la settimana del Salone, vedi delle troiate improponibili e non è bello. Però è un valore importante, perché lo scambio è forza e conoscenza. Quello che mi domando è perché non ci sia un vero festival del design con, perché no?, delle regole anche commerciali.

Be‘, magari la stupiremo allo Zero Design Festival.

Quando devo venire?

Il 20 marzo.

Ah domenica… è il giorno in cui lavoro di più e meglio perché non ho distrazioni. Ma ci sarò.