In un’epoca in cui l’informazione non viene più cercata, ma piove addosso 24 ore su 24, sono pochi gli appuntamenti fissi, specialmente quelli in edicola. Uno di questi è il venerdì, quando tra riviste e quotidiani compare «Internazionale». La sua storia è iniziata 23 anni fa – in uno stanzone sulla Tiburtina – e si è ampliata fino a diventare un festival, che si tiene a Ferrara da dieci anni ogni inizio autunno (quest’anno dal 30 settembre al 2 ottobre). Nella Capitale, dove «Internazionale» è nato, l’appuntamento è sempre a inizio a ottobre, con una rassegna di documentari ospitata dal Palazzo delle Esposizioni (dal 4 al 9 ottobre). Ci siamo fatti raccontare questo filo che va da Roma a Roma passando per l’Emilia, direttamente da Giovanni De Mauro, fondatore di «Internazionale» e direttore sin dal primo giorno.

Zero – Iniziamo dall’anno di fondazione, il 1993. Che Italia era quella che ha visto nascere «Internazionale», in particolare dal punto di vista dell’informazione?

Giovanni De Mauro – Era un’epoca diversa, a partire dal fatto che i giornali vendevano molto di più, in generale. C’erano i due grandi magazine di news, «Espresso» e «Panorama», che erano colossi. Anche i quotidiani erano forti, „Repubblica“ e „Corriere“ su tutti. La grande differenza è che non c’era Internet: al tempo la rete era solo la posta elettronica per le grandi università. Ecco, possiamo dire che l’ecosistema dell’informazione era diverso principalmente in questo. Nel ’93, poi, l’Italia stava uscendo da „Mani pulite“, era un Paese molto concentrato su se stesso. Il muro di Berlino era caduto solo quattro anni prima. Insomma, era una realtà molto distante da quella attuale.

Come si inseriva «Internazionale» all’interno di quel contesto?

Alla base c’era stata una scelta di grande rigore, a partire dall’aspetto grafico: dentro, ad esempio, era tutto in bianco e nero, le copertine erano esclusivamente tipografiche e usavamo un solo carattere, il Garamond. Volevamo segnare una discontinuità molto forte rispetto a tutto quello che avevamo intorno, cominciando proprio dal lato grafico – in edicola si trovavano periodici con copertine per cui oggi ci sarebbero delle rivolte. È stata una scelta deliberata, quasi eccessiva. Il primo numero lo abbiamo ristampato per festeggiare i 20 anni di pubblicazione.

Che differenze ci sono tra quel primo numero e l’«Internazionale» di oggi?

Alla fine abbiamo fatto un po‘ un giro, tornando al punto di partenza: ora abbiamo un progetto grafico fatto da un designer inglese, Mark Porter, che ripropone questo virtuosismo grafico del mono carattere, il Lyon, che è un font contemporaneo, disegnato da una coppia portoghese e olandese. È una cosa che riporta un po‘ alle origini. Di base, il progetto è rimasto sobrio, poco gridato. Certamente allora c’erano meno pagine e, come dicevo prima, era in bianco e nero, con poche foto e copertine tipografiche. Diciamo che questo rigore estetico è sempre stato la cifra del giornale.

Quando siete passati all’utilizzo dei colori?

Sul finire degli anni 90.

Come nasce «Internazionale»? C’è stato un evento che ha reso necessario un tipo di racconto diverso da quello che fatto da altri giornali o altri media?

No, alla prima pubblicazione ci siamo arrivati in maniera inconsapevole. «Internazionale» l’ho fondato io con altre tre persone, che erano miei coetanei e miei amici, persone con cui andavo in vacanza, con cui avevo fatto l’università o uscivo il sabato sera. Ci eravamo ispirati a una pubblicazione francese, scoperta per caso in vacanza, che si chiamava «Courrier International» ed esisteva già da qualche anno. Abbiamo deciso di fare qualcosa di simile in Italia. Io ero l’unico che lavorava e aveva un’esperienza professionale legata al giornalismo; gli altri erano un po‘ più giovani e frequentavano ancora l’università: Filosofia, Scienze politiche e Lettere. Quindi siamo partiti un po‘ così, come in un’avventura. Cercando i soldi per cominciare, trovandoli e iniziando tutto in uno stanzone sulla Tiburtina. Le prime spese sono state per la carta e per farci un po‘ di pubblicità. Avevamo 20 anni, ci pagavamo stipendi ridicoli. C’è una curiosità riguardo le origini di «Internazionale»: poco prima di uscire col primo numero abbiamo scoperto che, durante la seconda guerra mondiale, era esistita una pubblicazione intitolata «Il mese», con un formato tipo libro. Veniva realizzata da un gruppo di antifascisti che era andato a vivere a Londra e una volta al mese raccoglieva articoli usciti dove la stampa era ancora libera. Li traducevano, li stampavano – tra l’altro con un progetto grafico molto carino – e cercavano di distribuire la pubblicazione in Italia. «Internazionale» quindi è nato guardando a una rivista francese, ma in realtà il suo antenato è italiano.

Anche «Courrier International» si basa sulla traduzione di articoli stranieri?

Sì, il principio è lo stesso, ma il formato e il progetto grafico sono diversi.

Come avete ottenuto i primi contatti con la stampa estera?

In maniera molto semplice: telefonando o mandando dei fax. Questa può sembrare la parte più complicata, in realtà nei giornali stranieri, soprattutto quelli americani, vendere gli articoli è una consuetudine, ci sono strutture amministrative che si occupano solo di questo.

Il primo numero era diviso in rubriche?

C’era un tentativo di scansione delle diverse parti del giornale in sezioni. Diciamo che nel tempo la struttura è rimasta simile.

Di cosa ti occupavi al momento della fondazione e delle prime uscite?

Ho sempre fatto il direttore. L’ho fondato e diretto dall’inizio.

Quali sono state le tappe fondamentali del percorso di Internazionale?

Be‘, a parte il numero 1 che non fa testo, i primi anni sono stati difficili. Il giornale vendeva poco, eravamo in pochi e lavoravamo tantissimo, anche se ci divertivamo parecchio e facevamo un giornale „molto nostro“, in cui siamo stati sempre indipendenti e autonomi. I primi anni sono stati difficili, ma anche formativi e divertenti. Potevamo permetterci di fare tardi e di lavorare

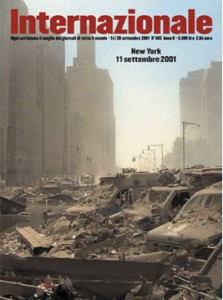

Be‘, a parte il numero 1 che non fa testo, i primi anni sono stati difficili. Il giornale vendeva poco, eravamo in pochi e lavoravamo tantissimo, anche se ci divertivamo parecchio e facevamo un giornale „molto nostro“, in cui siamo stati sempre indipendenti e autonomi. I primi anni sono stati difficili, ma anche formativi e divertenti. Potevamo permetterci di fare tardi e di lavorare  anche la domenica: essendo molto giovani non avevamo niente da perdere. La svolta c’è stata intorno al 2001 con Genova e i numeri che gli abbiamo dedicato. Poi subito dopo è arrivato l‘11 settembre. A quel punto siamo usciti dall’area di incertezza e difficoltà in cui eravamo, con molti dubbi anche sull’andare avanti. Da quel momento è iniziata una crescita – che è continuata e continua tuttora – in termini di diffusione, visibilità, aumento del personale.

anche la domenica: essendo molto giovani non avevamo niente da perdere. La svolta c’è stata intorno al 2001 con Genova e i numeri che gli abbiamo dedicato. Poi subito dopo è arrivato l‘11 settembre. A quel punto siamo usciti dall’area di incertezza e difficoltà in cui eravamo, con molti dubbi anche sull’andare avanti. Da quel momento è iniziata una crescita – che è continuata e continua tuttora – in termini di diffusione, visibilità, aumento del personale.

La redazione è sempre stata qui in via Volturno?

No, siamo qui da poco. All’inizio eravamo sulla Tiburtina, per un breve periodo siamo stati in via Sicilia, poi per tantissimo in viale Regina Margherita. Da un paio d’anni siamo qua, dove prima c’era la sede di Medici Senza Frontiere.

Come descriveresti oggi «Internazionale»?

È difficile per me, ci sono troppo dentro per poterne dare una lettura. Bisognerebbe chiederlo a cinque lettori diversi e capire come lo definiscono e lo vedono. Per me è complicato. Non solo ci lavoro, ma l’ho fondato e lo dirigo da 23 anni. Non saprei quale aspetto privilegiare e probabilmente ogni lettore privilegia il suo, non saprei individuare qualcosa che inquadri con precisione il giornale.

Hai una tua rubrica preferita? Ti dico la mia: Il diario della Terra.

No, il giornale è il risultato della passione di tante persone. Leggo ogni numero da cima a fondo e mi piace tutto. Ovviamente una settimana mi piace più una parte, quella successiva un’altra.

Lo rileggi una volta stampato?

No, mai.

C’è qualche articolo che ti è piaciuto di più tra quelli pubblicati quest’anno?

Guarda, da agosto in poi, un po‘ casualmente, abbiamo pubblicato diversi articoli su temi di fondo – economici, politici, sociali – piuttosto interessanti, articoli corposi, che ho apprezzato molto: quello sul reddito garantito, quello di Naomi Klein sul clima, quello della direttrice del Guardian, Katharine Viner, sull’informazione.

Aggiungerete o toglierete rubriche in un futuro prossimo?

Il giornale è un cantiere aperto, ma in previsione non ci sono cambiamenti significativi.

Quando siete sbarcati sul web?

Insieme con l‘„Unione Sarda“, siamo stati il primo giornale ad andare online nel 1996. Erano gli albori di internet, quindi il sito non era come quello che c’è adesso. Il nuovo l’abbiamo lanciato nel 2014 e da quel momento abbiamo deciso di iniziare a pubblicare anche articoli più lunghi.

Andare on line è stata una scelta necessaria o voluta?

Voluta. La crescita sul digitale è talmente forte che è fondamentale starci.

Il nuovo sito ha cambiato il modo di fare il giornale?

No, non direi. Ormai abbiamo tutti un rapporto molto forte con la rete. I giornali da cui selezioniamo gli articoli, ad esempio, li leggiamo tutti on line. Il rapporto con la rete è consolidato. Internet ha cambiato 20 anni fa il nostro modo di lavorare.

Rimarrete su carta in futuro?

Sì, certo. La carta non è destinata a scomparire, anche se viene costantemente messa in discussione dal web. Certo, arriverà una tecnologia che simulerà la carta. Sono anni che si cerca di sviluppare un foglio digitale, che io comunque chiamo carta perché sarà un supporto economico, che puoi piegare, arrotolare e scordare senza strapparti i capelli per la disperazione.

Del web bufala che ne pensi? Come fa una testata a sopravvivere in un contesto in cui girano migliaia di link con notizie verosimili a cui la gente comunque dà fiducia e magari condivide più volentieri di un articolo autorevole?

Questa concorrenza c’è sempre stata. Le bufale, le riviste con i miracoli di padre Pio, la tv spazzatura, quella del dolore: sono cose che esistono, non è un fenomeno nato con i social. E poi non è che al di là dei social network il resto sia tutto „New York Times“; non stiamo parlando di un pubblico di lettori di Čechov che improvvisamente cade nell’abisso dei social network.

Nel futuro vedi un’informazione fatta perlopiù da contenuti generati dagli utenti?

Sinceramente no. Che gli utenti possano produrre contenuti, anche involontariamente, sì, ma che questo sia e sarà informazione proprio no. Su questo sono ancora più sicuro che della permanenza della carta. Ci saranno sempre persone pagate per cercare notizie e raccontarle, anzi, mi pare si parli sempre meno di siti user-generated, cosa che solo qualche anno fa era molto di moda. Si è capito che Il giornalismo è fatto da persone pagate per fare i giornalisti. Magari si tratta di persone che prima facevano un altro mestiere e poi arrivano a fare i giornalisti, ma sempre quello è. Il discrimine è «ti pago, non ti pago». Allo stesso modo, di blog non se ne parla più.

I siti d’informazione a pagamento, come lo stanno diventando ora quello del „Corriere“ o del „Messaggero“, ce la faranno?

Penso di sì; alla fine è come se vai in edicola e paghi il giornale. Mi sembra fondamentale che il lavoro di persone che producono contenuti di qualità debba essere retribuito, ed è meglio sia pagato dall’insieme delle persone che ne usufruiscono, piuttosto che dagli inserzionisti. Chi paga di più ha sempre una capacità di condizionamento maggiore di chi paga di meno. In generale, sta passando sempre più il concetto di pagare i contenuti, vedi Netflix o Spotify.

Che siti leggi ogni mattina?

Sono abbastanza onnivoro. In realtà uso molto newsletter e strumenti che mi filtrano. Facebook e Twitter fanno anche loro da schermatura.

Flipboard lo usi?

Sì.

Funziona?

Sì, abbastanza. Non lo consulto tutti i giorni, ma funziona. Guardo Soprattutto Facebook però, che funziona piuttosto bene come filtro.

Parliamo del Festival di Ferrara, che inizierà tra qualche giorno. Com’è nato?

Abbastanza per caso. Dieci anni fa mi chiamò il sindaco di Ferrara, che all’epoca era Gaetano Setariale: un lettore di «Internazionale». Mi telefonò e mi disse che era abbonato, che la rivista gli piaceva tantissimo e che in città non avevano festival. Per cui mi propose di farne uno assieme. Il festival è nato così, un po‘ per caso, o comunque non su nostra iniziativa. Fin dall’inizio è stato una tre giorni, con autori e giornalisti che incontrano i lettori. La struttura si è allargata ed è cresciuta – a oggi ci lavorano fisse tre persone durante tutto l’anno -, ma nella sostanza è rimasta identica. Ferrara poi è la dimensione perfetta: anche per questione logistiche, le città grandi sono molto dispersive per i festival.

L’edizione 2016 ha un tema in particolare?

In realtà non abbiamo mai avuto un tema principale, una copertina. Cerchiamo di mescolare i registri e gli argomenti con un occhio ai temi di attualità e alle questioni di fondo. Per cui è sempre un assemblaggio di cose molte differenti: documentari, mostre fotografiche, presentazioni di libri, panel. C’è davvero di tutto.

Qualche highlight di questa edizione?

Se devo dirne uno, consegneremo il Premio Politkovskaja a inizio del festival e lo faremo alla presenza dei genitori di Giulio Regeni. Quello sarà un appuntamento importante.

Oltre al Festival di Ferrara, anche la rassegna di documentari al Palazzo delle Esposizioni di Roma è diventata un appuntamento fisso.

Questa rassegna la cura per noi Sergio Fant di CineAgenzia, che è molto bravo. Da qualche anno la mandiamo in giro in diverse città, lì dove ce la richiedono e a Roma ce la domanda da diversi anni il Palazzo delle Esposizioni (qui il programma).

A proposito di Roma, come la descriveresti, se dovessi usare una sola frase?

Abbandonata a se stessa.

Come si è arrivati a questa situazione?

Ci abbiamo messo trent’anni. È un concorso di responsabilità condivise da tanti. Ci siamo dentro tutti, anche noi romani: Roma è stata abbandonata da chi doveva amministrarla e governarla, ma anche da chi ha scelto le persone per amministrarla e governarla. Chi governa non viene dall’alto, è sempre scelto.

Previsioni per il futuro?

Sono molto complicate da fare. Roma avrebbe bisogno di tanti anni di impegno per riprendersi, perché mi sembra siamo proprio vicino a quello che si chiama fondo del barile. Bisogna essere sempre ottimisti, per carità, però…

I tuoi luoghi preferiti di Roma?

In realtà non ho posti preferiti in assoluto. È comunque una città che mi piace molto, in cui amo andare in giro. Più che singoli luoghi posso dirti che ci sono quelle due, tre settimane tra fine giugno e inizio luglio in cui la città è pazzesca. Non fa ancora troppo caldo, c’è una luce bellissima e la città diventa incredibile, più o meno ovunque si vada. Peccato che durano poco.

C’è un’altra rivista che ti piacerebbe dirigere?

No. Il vantaggio e lo svantaggio di dirigere e aver fondato «Internazionale» è che non posso dire avrei fatto le cose diversamente: le ho fatte tutte io. In generale sono contento.

C’è qualche firma che ti piacerebbe ospitare prima o poi?

No, non c’è nessuno che dici «Questo lo vorrei pubblicare, ma proprio non posso». Ci sono alcuni che vorrei pubblicare più spesso, quello sì. Ma anche qui mi dichiaro soddisfatto. Moderatamente soddisfatto (ride, nda).

Se ti dicessero che nel futuro «Internazionale» sarà ricordato come la rivista dell’oroscopo, ci rimarresti male?

Ma no, perché? Ci sta! Un giornale è come tutti i prodotti culturali: libri, riviste, opere d’arte, serie tv. Chi li ha fatti li ha poi lasciati liberi, non ti appartengono più, non ne hai il controllo. Come ti dicevo prima, bisognerebbe chiedere ai lettori cos’è «Internazionale». Ognuno ti direbbe una cosa diversa e certamente uno ti direbbe il giornale di Brezsny. Ma va bene così. Poi Brezsny mi sta pure simpatico.

Ma no, perché? Ci sta! Un giornale è come tutti i prodotti culturali: libri, riviste, opere d’arte, serie tv. Chi li ha fatti li ha poi lasciati liberi, non ti appartengono più, non ne hai il controllo. Come ti dicevo prima, bisognerebbe chiedere ai lettori cos’è «Internazionale». Ognuno ti direbbe una cosa diversa e certamente uno ti direbbe il giornale di Brezsny. Ma va bene così. Poi Brezsny mi sta pure simpatico.

Che tipo è?

È come te lo immagini, né più né meno. Magro, alto, con la coda di cavallo, anche abbastanza serio. Più o meno come il disegnino che lo ritrae.

A proposito, chi le fa illustrazioni? Mi piacciono molto, soprattutto quelle minuscole all’interno degli articoli.

A proposito, chi le fa illustrazioni? Mi piacciono molto, soprattutto quelle minuscole all’interno degli articoli.

Quelle piccole in bianco e nero le fa Anna Keen, i ritratti, invece, un illustratore americano che si chiama Scott Menchin. Pensa che Anna li fa dal primo numero: è una fedelissima.