Da alcuni mesi l’Istituto Svizzero, prestigioso focolaio di cultura che trova sede principale nella deliziosa Villa Maraini di Roma ( e moltiplica le sue attività a Milano e Palermo), ha una nuova Responsabile Artistica: Lucrezia Calabrò Visconti, classe 1990. Ha la mia età. Si mescolano, in questa microscopica informazione, alcune sensazioni. Siamo arrivati al punto in cui siamo noi, i nati negli anni Novanta, gli adulti, gli Head Curator, i responsabili di progetto. Lucrezia ha avuto un percorso più rapido della maggior parte dei nostri coetanei, eppure, razionalmente, dovrebbe essere normale avere un ruolo professionale rilevante a trent’anni, nel pieno delle proprie energie, forgiati da anni di studi e altri di lavoro. Quali e quanti messaggi si possono portare nel mondo, amplificati dalle istituzioni con cui si lavora?

Le abbiamo chiesto come tutto questo prende corpo nella sua programmazione e visione per l’Istituto Svizzero.

Dalla famiglia di sole donne che l’ha cresciuta a Desenzano del Garda, Lucrezia arriva a Roma dopo essersi formata attraverso corsi di Arti visive, studi curatoriali e una specializzazione in Teoria e critica della società, dopo aver concepito progetti espositivi per la GAMeC, la Fondazione Baruchello, la Pinault Collection a Parigi e la Biennale For Young Art di Mosca, consolidata da collaborazioni con Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e dal ruolo come Chief Curator alla Pinacoteca Agnelli. Crede nel transfemminismo, nella sperimentazione dal basso, nelle possibilità della cultura di incidere sulla società. Le abbiamo chiesto come tutto questo prende corpo nella sua programmazione e visione per l’Istituto Svizzero.

Mi racconti le linee di ricerca che senti conduttrici nel tuo operare?

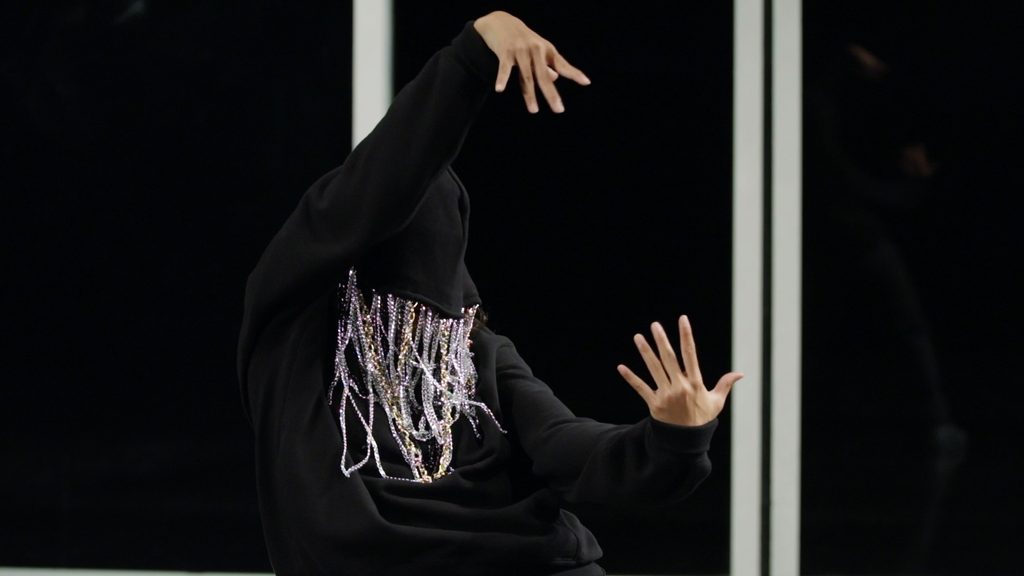

Penso che una linea conduttrice ricorrente nel mio lavoro sia guardare all’intreccio tra la produzione artistica e la storia, la politica, la società in cui viviamo. È spesso l’approccio dellə artistə con cui collaboro, ma anche una prospettiva che ritorna nei miei progetti più autoriali, forse perché mi sembra che permetta di attraversare ciò che accade intorno a noi con più strumenti. Le due mostre dell’autunno all’Istituto Svizzero sono emblematiche delle forme (molto diverse) che questo può prendere. La mostra di Gabriele Garavaglia e Miriam Laura Leonardi nella sede di Milano dell’Istituto Svizzero, Deadline With The World, consiste in un’installazione ambientale in cui il soggetto principale è il garage, come un luogo della perenne promessa. Il sottotesto della mostra è disarticolare la retorica dell’innovazione tecnologica e del successo personale. how we always survived di Pauline Boudry / Renate Lorenz a Roma invece guarda alla musica come forma di resistenza in contesti repressivi. Il titolo viene da una citazione di Chelsea Manning, che è anche la protagonista di uno dei film in mostra, dove fa un dj-set in un club completamente vuoto – il titolo è, appropriatamente, All the things she said, come la canzone delle T.A.T.U.. Se dovessi semplificare al massimo credo che ciò che mi interessa, che mi dà piacere a livello curatoriale, sia trovare forme di riflessione e autonomia nelle costruzioni sociali all’interno delle quali viviamo.

Quale ragione ti conduce verso le istituzioni versus una pratica indipendente?

La sopravvivenza!! Scherzi a parte, sono sempre stata convinta che le istituzioni culturali possano avere un ruolo trasformativo sulla realtà – so che suonerà naif, ma lo dico con convinzione. Mi sono formata guardando agli esempi del New Institutionalism delle istituzioni nordiche, pensando al museo come un luogo che guarda criticamente alla sua storia e alla mostra come uno spazio sociale, nel senso che interagisce attivamente con e sulla sua comunità. Ovviamente oggi è un modello che suona quasi anacronistico di fronte alla svolta reazionaria che stiamo vivendo. E quello che sta succedendo nel mondo, in special modo in Palestina, è stato una doccia fredda rispetto alle convinzioni di tante di noi. Parlo in senso collettivo perché sono discorsi che sentiamo in tante, più di quelle che ne parlano apertamente. Abbiamo per anni lavorato collettivamente su temi urgenti come la colonialità, il transfemminismo, la giustizia sociale, il razzismo e le altre forme di discriminazione, e poi, di fronte al genocidio, ci siamo trovate inermi. Non parlo tanto della mancanza di posizionamento delle istituzioni (che comunque è un tema), parlo della rivelazione della limitatezza dei nostri mezzi rispetto all’enormità del disastro che ci troviamo davanti. E alla consapevolezza che, nel precariato che contraddistingue il nostro settore, decidere di non lavorare con istituzioni complici voglia dire mettere a serio rischio la propria sussistenza. La posizione da cui parlo io oggi è estremamente fortunata perché opero in accordo con i valori dell’Istituto che mi accoglie.

A quali valori ti riferisci?

L’Istituto Svizzero nasce con l’obiettivo di supportare e produrre la ricerca, guardando alle pratiche di eccellenza di diverse discipline contemporanee, artistiche e accademiche. L’importanza sociale di quello che si fa a livello culturale, la capacità di relazionarsi alle tematiche della contemporaneità, sono sempre stati valori fondanti dell’Istituto. Mi sento a casa, anche considerando il punto di vista etico-politico. Sento l’importanza di portare avanti discorsi progressisti, diciamo, nel senso più lato possibile.

Mi fai un esempio di come questa visione prende corpo?

In occasione della scorsa mostra [la collettiva Con lo zucchero in bocca, chiusa a fine luglio, ndr] ho proposto di ragionare retrospettivamente sulla storia dell’Istituto, mettendo in luce i legami del suo edificio con le dinamiche della produzione della barbabietola da zucchero, e il monopolio commerciale di quella produzione in Italia. A partire da quella storia abbiamo guardato ai retroscena coloniali e schiavisti della storia dello zucchero tout-court. Da parte dell’istituzione ho ricevuto completa apertura, supporto e incoraggiamento nella messa in pratica. Le opere in mostra guardavano al rapporto tra estrattivismo delle risorse e dolcezza, concentrandosi sulla “dolcificazione” delle forme di violenza da parte delle narrazioni dominanti. Parallelamente, grazie alla concomitanza tra ricerca artistica e accademica, ho lavorato con il mio collega Ilyas Azouzi [Responsabile Scientifico, corrispettivo di Lucrezia per l’ambito accademico, ndr] per definire un programma collaterale che approfondisse questi temi attraverso la produzione accademica più recente. Nella programmazione futura lavoreremo sempre di più in questa direzione comune.

Hai notato in questo anno di lavoro delle specificità della produzione culturale svizzera?

La differenza più importante che ho notato è di ordine strutturale: la distanza del contesto svizzero dalla situazione italiana dipende prima di tutto dal sistema di supporto svizzero, che sia a livello federale, sia a livello cantonale, sia a livello privato, sostiene massicciamente artistə, istituzioni museali e spazi no profit, scuole e accademie. Esistono diversi premi, fondazioni che finanziano i progetti, residenze, e fondamentalmente una diversa importanza che viene data alla cultura e al contemporaneo. Questa infrastruttura dà vita ad un contesto molto fertile, più sperimentale a livello di programmazione, meno precario per lə art workers, e più internazionale – perché più attrattivo anche per chi non viene dalla Svizzera. Durante l’ultima assemblea nazionale di Art Workers Italia abbiamo invitato VISARTE, la nostra sorella svizzera, e sebbene abbiamo riscontrato problematiche simili, la differenza della risposta politica alle esigenze del mondo della cultura è enorme.

Eppure tutto ciò non succede in Svizzera ma a Roma: come si vive il rapporto con la città?

Dunque, oltre alla comunità dell’Istituto, mi interfaccio da un lato con Roma-città e la sua comunità dell’arte, dall’altro con quel mondo internazionale che qui ha trovato casa, intorno agli istituti di cultura. Questo aspetto rende la città molto aperta a una dimensione internazionale che non mi aspettavo prima di trasferirmi qui. Vivere la città dal contesto di Villa Maraini e dal suo ecosistema tra fellows, senior fellows e programmazione artistica e scientifica è ovviamente un’esperienza estremamente privilegiata di Roma, ma devo dire che è la città che spesso e volentieri entra dal cancello dell’Istituto, che è sempre aperto per tuttə.

Tornando a te, nel tuo modo di curare applichi, insieme alla molta ricerca, anche diversi media di restituzione. Penso al tuo ultimo libro dedicato a Lee Lozano: che rapporto hai con la scrittura?

È un processo faticoso e a tratti doloroso – penso sempre alla citazione: “writing is beautiful, once it’s done” – però è parte integrante del mio lavoro. Se il mio mezzo di comunicare sono prevalentemente le mostre, temporanee ed effimere, esperite spesso solo attraverso la documentazione, ciò che mi ha sempre affascinata della scrittura è che il testo ha il vantaggio di rimanere sempre se stesso, infinitamente replicabile, e c’è qualcosa di magico in questo. Per questa ragione mi ostino a continuare a scrivere. Il libro dedicato a Lozano [Lee Lozano. In the studio, Hauser & Wirth Publishers] è stato un invito che ho accettato con enorme piacere, spero solo di aver reso giustizia allo spirito cinico e incendiario di Lee con le mie parole.

Mi riveli una mostra o un artista che per te è stata particolarmente importante?

Oddio, sono tantə e diversə, ma sicuramente molto importante è stata Dominique Gonzalez-Foerster, con cui ho lavorato in Pinacoteca Agnelli per un progetto pensato da zero per la Pista, che implicava un enorme lavoro di ricerca e di negoziazione con l’istituzione – di cui facevo parte, in quanto curatrice del progetto e Chief Curator. Per me è stata una grande lezione rispetto alla possibilità di lavorare a livello istituzionale su tematiche urgenti per la contemporaneità, senza dissolverne la carica critica e politica. Mentre una persona con la quale ho incrociato strade e visioni spesso, ma comunque sempre meno di quanto vorrei, è Dafne Boggeri, fondatrice di Tomboys don’t cry, tra mille altre cose. Il suo approccio è stato per me in qualche modo formativo e trasformativo, nei diversi momenti in cui abbiamo avuto modo di lavorare insieme. Dafne è una e trina e molteplice, sempre pronta a costruire connessioni, ad agire come esplosivo nel mondo. Penso non ci rendiamo abbastanza conto della fortuna che abbiamo ad averla in Italia.

Che libro hai sul comodino?

Sono un po’ noiosa, sto leggendo solo cose inerenti ai progetti cui lavoro. Ora è Le guerrigliere di Monique Wittig. Bellissimo e molto importante per il duo Boudry/ Lorenz, dà il titolo ad uno dei loro lavori.