La neve non è sempre stata un mezzo di confronto atletico, specialmente in Italia, dove alla nascita delle Olimpiadi Invernali a Chamonix nel 1924, solo un piccolo manipolo di atleti sommariamente pronti e rigorosamente montani hanno accettato la sfida, tornando a casa felici ma senza spunte sul medagliere. A causa della scarsa popolarità nel nostro paese di alcuni sport, gli azzurri parteciparono soltanto alle prove di bob e sci (in Italia, all’epoca, hockey su ghiaccio e pattinaggio artistico erano sport quasi non praticati, mentre la Federazione Italiana dello sci era appena nata). L’eco mediatico che l’evento ebbe all’interno della penisola fu, poi, molto limitato: addirittura, la Gazzetta dello Sport pubblicò un solo articolo relativo all’evento e i media (non solo italiani), in alcuni casi, nemmeno riportavano i nomi degli atleti partecipanti.

Un racconto della montagna che arriva in città e della città che arriva in montagna.

La neve era, soprattutto in un posto come Milano, sinonimo di immobilità, di lentezza e raccoglimento. Basti pensare che le “storiche nevicate” del 1947 – con i suoi 49cm – e soprattutto quella del 1985 – ben 90cm – considerata la “nevicata del secolo” gettarono la città nel più totale caos e immobilismo. Di quest’ultima poi, esistono storie al pari di leggende e spalatori che hanno raggiunto lo status di eroi nazionali e semi divinità per le loro prodezze con la pala. Giorgio Bocca, giornalista, la mattina dopo la nevicata decretava sulle pagine di Repubblica (con un tono e un’autorevolezza che oggi sono miraggi nel giornalismo) «perché un milanese con la pala in mano oggi fa ridere, sembra che il manico sia insaponato, non la sa tenere, non la sa piantare premendola con il piede; perché il “fallo da te” è ormai sconosciuto e nessuno sa che esiste un regolamento comunale che all’articolo 27 ordina al padrone di casa di far spalare il marciapiedi per due metri di larghezza e tener puliti i pozzetti». Ma Milano non si è rassegnata e ha cercato lo spirito della montagna che risiede dentor di lei: sì perché in quel delirio di fiocchi di neve i milanesi, al posto delle pale, sfoderarono gli sci e si racconta di avventurose traversate di Parco Sempione a ritmo di slalom mentre il peso dei candidi fiocchi accumulati e il grande freddo, facevano crollare il tetto del famoso e avanguardistico Palasport inaugurato da poco e mai più recuperato dove, da lì a poche settimane, avrebbero dovuto suonare gli U2.

Ma c’è un fatto che rende tutta questa vicenda ancora più iconica: infatti nel 1984, l’anno precedente alla “nevicata del secolo”, durante un mite inverno totalmente privo di bianchi fiocchi, si organizzò sul Monte Stella, la montagnetta di Milano realizzata con le macerie della città del dopoguerra in zona San Siro/QT8, il Parallelo di Natale, una sorta di gala dello sci, un’esibizione portata avanti poi per diversi anni in altri posti. Una competizione che non valeva per la Coppa del Mondo, ma che metteva in pista tutti gli azzurri più forti, anche al femminile, e alcuni tra i migliori sciatori internazionali. Nel fermento di una città in cui sembrava possibile fare tutto, hanno ricoperto la Montagnetta di neve finta con tanto di starter, bandierine e traguardo e l’intero parterre dei migliori sciatori internazionali. Leggenda vuole che a vincere fu un appena diciottenne Alberto Tomba.

Ma questo cercare di Milano la montagna dentro sé stessa, ha radici ben più profonde che forse nascono dal fatto che perché da sempre quel mondo l’ha visto all’orizzonte, volgendosi verso le Alpi a cielo terso, verso. Osservandole da sud spiccano il Bollettone, il San Primo, il Bolletto, i Corni di Canzo, e il Palanzone, e leggermente sulla destra spiccano le Grigne e il Resegone in tutta la loro bellezza, molto a destra si vede la Presolana e le montagne bergamasche.

Questo legame in qualche modo viscerale trova una sua prima manifestazione nel 1884 quando a Milano si costituì la Società Escursionisti Milanesi “Gamba bona” fra artigiani, impiegati e operai appassionati di podismo e di passeggiate in montagna. Infatti potevano disporre delle prime carte topografiche vendute ricavandone idee per gite sui colli della Brianza e sui monti del Comasco, del Varesotto e del Bergamasco. L’esperienza dei “gambabonini” ebbe fasi alterne e si concluse nel 1891, ma in quello stesso anno – adottando il motto “col popolo, per il popolo” – l’acronimo SEM fu recuperato e nacque una nuova Società Escursionisti Milanesi a carattere prettamente alpinistico e che esiste ancora oggi come parte del CAI.

Bouldering, trekking, hiking, e ovviamente gli sci e le buone baite, che non sono sport ma esigono la loro parte perché la pancia non si può ignorare.

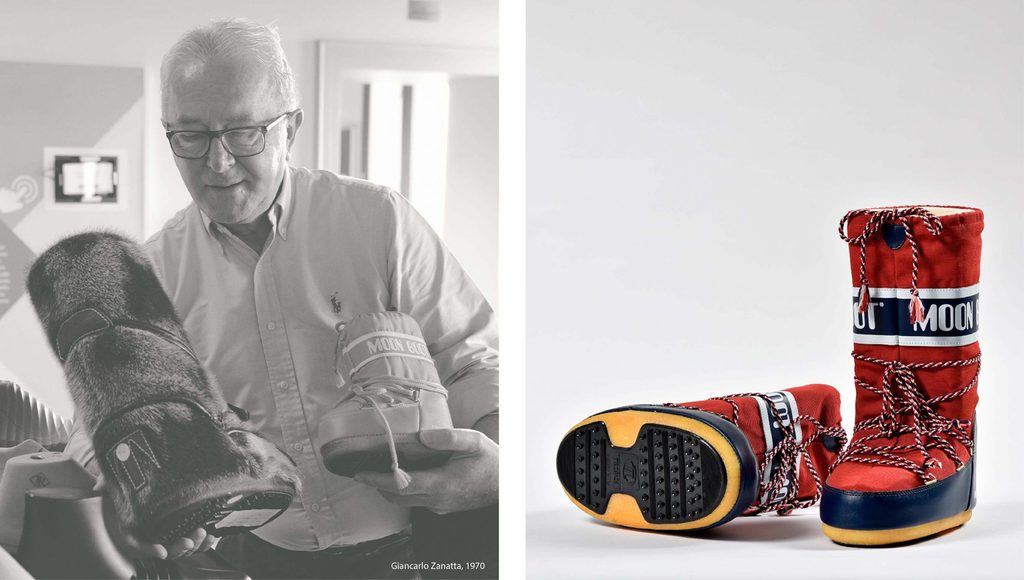

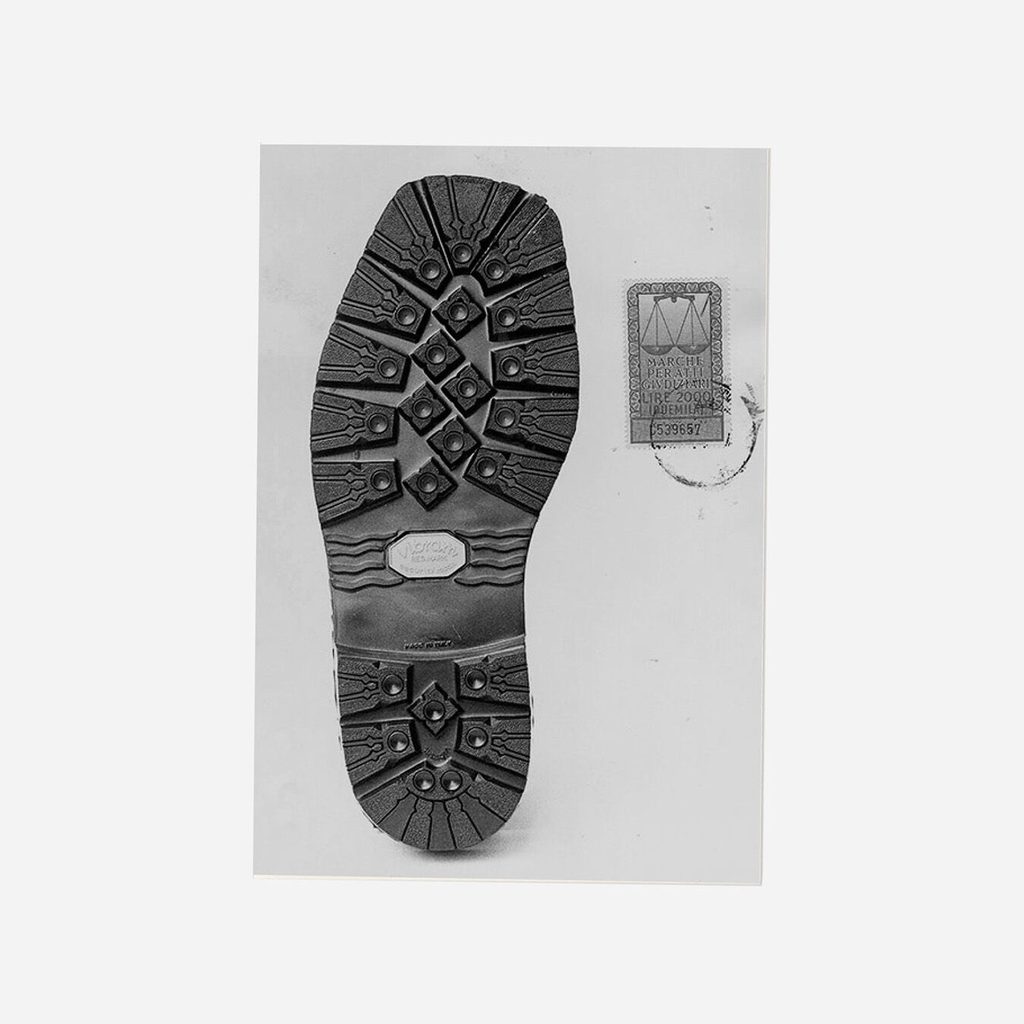

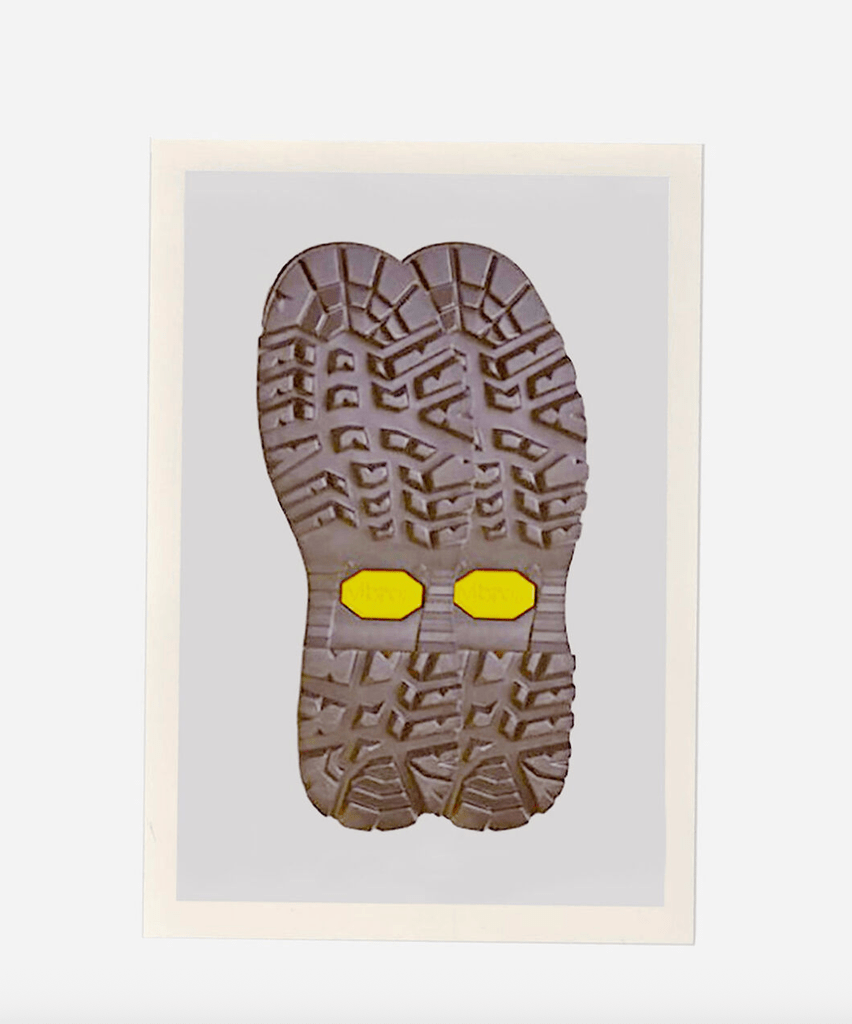

Inevitabile quindi che la montagna sia diventata, volente o nolente, parte integrante della città, che ne influenzi le abitudini, il cibo, la moda, tecnica o meno, popolando gli sport in città. Bouldering, trekking, hiking, e ovviamente gli sci e le buone baite, che non sono sport ma esigono la loro parte perché la pancia non si può ignorare. Avanti e indietro, i tanti monti e Milano hanno costruito una relazione simbiotica che si dissemina tanto nelle vie della città quanto tra i sentieri, le piste e le creste montane. Come dicevamo all’inizio, dopo questo goffo ma molto sentito ingresso nelle Olimpiadi Invernali da parte dell’Italia, l’interesse e la passione sono esplosi trasformando passioni in carriere agonistiche e portando l’Italia ad accogliere le sue prime Olimpiadi Invernali nel 1956 proprio a Cortina dove l’Italia si presentò con una delegazione di 65 atleti e chiuse l’ edizione all’ottavo posto del medagliere con tre medaglie, una d’oro e due d’argento, tutte conquistate nel bob. Non per niente Cortina detiene i brevetti di ben due modelli di bob da corsa: il Podar e Siorpaes. Ma non solo, nelle nostre vite la montagna è entrata in modo totale modellando l’abbigliamento come nel caso degli intramontabili Moon Boot o delle avanguardistiche suole Vibram. Intuizioni tutte italiane che hanno cambiato il nostro stile di vita. E poi ormai ad oggi se non hai le chiavi di casa attaccate a un moschettone da arrampicata penzolante dalla cintura, non sei nessuno.

Da quel famoso 1956 saranno esattamente 70 anni a febbraio 2026, quando la fiaccola olimpica brucerà nuovamente tra Milano e Cortina per ben 16 discipline Olimpiche: Sci Alpino, Hockey su Ghiaccio, Freestyle Skiing, Pattinaggio Velocità e Short Track, Sci di Fondo, Pattinaggio di Figura, Snowboard, Bob, Skeleton, Slittino, Salto con gli Sci, Curling, Biathlon, Combinata Nordica e Sci Alpinismo. E questa volta l’Italia si presenterà con circa 135 atletə e con grandi prospettive di scalate di podio.

Tutto questo contribuisce al bisogno dei milanesi, e non solo, di lasciare la città e di lasciarsi sfiancare dall’altitudine, dalla roccia e dalle gratificazioni che ne derivano ma anche di riempirsi lo zaino di quelle sensazioni e portarle a casa per renderle quotidiane tra le vie della città, in un dialogo che ormai è storia.

E per gratificazioni ovviamente intendiamo il cibo e il bere. Un’intera cultura si spalanca a riguardo man mano che saliamo i pendii: i pizzoccheri, la polenta, la bresaola, i vignaioli rivoluzionari che sbocciano ad alta quota, i margari, le grappe, a ogni parola di questo elenco si apre la voragine nel nostro stomaco e le papille gustative impazziscono. Molti di loro sono giunti anche in città e hanno portato un modo di godere del cibo o del bere anche tra le strade di Milano. È il caso di Mirko Stocchetto, che negli anni Sessanta arrivò a Milano da Cortina d’Ampezzo, approdando al mitologico Bar Basso – crocevia di star, artisti, musicisti, politici e habitué del tempo – per poi diventarne gestore e proprietario qualche anno più tardi. Fu lui a portare in città l’esperienza maturata all’Hotel de la Poste di Cortina e a inaugurare l’era dell’aperitivo meneghino con quell’errore fortunato, il Negroni Sbagliato, destinato a diventare icona. E da lì partiremo, proprio insieme a suo figlio Maurizio Stocchetto, sorvolando le montagne in aereo, incontrando i barman di ieri e di oggi, raccogliendo memorie e aneddoti tra Milano e Cortina. Un racconto che ci riporta nella Perla delle Dolomiti del dopoguerra, tra le architetture olimpiche degli anni Cinquanta e i locali della vecchia borghesia vacanziera, in quella città che, agli occhi del giovane Maurizio, aveva il fascino chimerico di una Gotham City innevata.

Ma in modo silenzioso la montagna si è fatta spazio ben oltre il limitare dell’orizzonte e ha conquistato ambiti come la cultura portando intere generazioni di artisti a interrogarsi sul paesaggio alpino e le sue infinite manifestazioni, a come il fondo del mare è diventato il tetto del mondo e di come il corpo esiste nelle sue forme più estreme e complesse in quell’ambiente. Per non parlare delle sfide architettoniche affrontate per costruire su un territorio così connotato e a tutti i bisogni dei diversi sport invernali da un punto di vista anche tecnico e di design. Vi racconteremo tutto questo in una serie di appuntamenti speciali con il Museo della Montagna, fondato dal CAI negli anni Settanta dell’Ottocento.

E naturalmente, l’immaginario della montagna vive attraverso le atmosfere e i suoni che emana, con la densità ancestrale che distacca dal mondo di tutti i giorni. I campionamenti di questi suoni naturali e le varie interpretazioni sonore di quell’habitat sono sfociate oltre lo sperimentale, andando anche a contaminare produzioni artistiche di più largo consumo. Nel connubio musica montagna si rifugiano con sempre più costanza milanesi per tutto l’anno, con la presenza crescente di festival ed eventi musicali di varia natura che scelgono lo sfondo alpino come contesto per estraniarsi al bombardamento cittadino e focalizzarsi in maniera totale e immersiva sul suono e quello che suscita. E’ così da tempo, da quando dagli anni 80 le orobie venivano abitate da ritrovi più o meno conosciuti come l’iconica a festa della Luna a Colere.

Un racconto della montagna che arriva in città e della città che arriva in montagna.