Milano, 1900.

La città è ancora legno, officine e binari. La modernità arriva in tram, non in skyline. In via della Spiga, al numero 8, una famiglia di ebanisti intaglia mobili. È lì, tra odor di resina e segatura, che nasce Vitale Bramani: un bambino che non sta fermo, che sale ovunque possa aggrapparsi, che trasforma ogni cosa in parete. Un carattere irrequieto, lucidissimo, affamato di movimento.

Il primo a capire che quella energia va indirizzata è il fratello maggiore, Cornelio. È lui a portarlo verso nord, sulle montagne che Milano guarda come una promessa a portata di treno. Vitale ha dodici anni quando mette piede sulla prima vera cresta. A quindici supera il suo primo Sesto grado. A diciassette entra nella SEM — Società Escursionisti Milanesi — come ci si iscriverebbe oggi a un rito iniziatico. La montagna diventa un sistema nervoso.

Gli anni Venti lo vedono oscillare tra due città: Milano e la sua doppia ombra alpina. Di giorno sta nello studio del padre, tra laccature e geometrie, ma appena può sale su un treno da Centrale, uno dei tanti convogli pieni di ragazzi con corde, moschettoni, panini avvolti nella carta. Le rotaie diventano la linea di confine tra routine e verticale.

A vent’anni scrive già sulla rivista della SEM Le Prealpi, poi su quella del CAI. Firma i suoi pezzi con un soprannome asciutto: Vibram.

Scende in Galleria Vittorio Emanuele come fosse un antro sacro: lì si incontrano alpinisti, guide, intellettuali di montagna; lì trova Eugenio Fasana, pittore e scrittore, che diventerà un amico di sempre; lì trova anche Maria, sorella di Fasana, che sposerà poco dopo. È una Milano in cui l’alpinismo non è romanticismo, ma esodo domenicale, libertà popolare: la SEM organizza gite brevi, il CAI quelle lunghe. Dai tetti del Duomo, nelle giornate limpide, le montagne sembrano così vicine da diventare un’estensione della città.

Nel 1928, insieme a Maria, apre il suo primo negozio in via della Spiga 8, proprio dove il padre aveva l’atelier di ebanisteria. Il passaggio è naturale: lo spazio mantiene un’energia artigiana, ma cambia funzione. Diventa un emporio di montagna, un punto di raccolta, un luogo di creazione e scambio. Vendono piccozze, corde, capi tecnici dell’epoca, persino vestiti già prodotti che Maria rilavora e “tagga” con una loro etichetta, un primo timido logo con un Cervino, geometrico e diretto, che durerà pochissimo ma spiega molto di quell’immaginario.

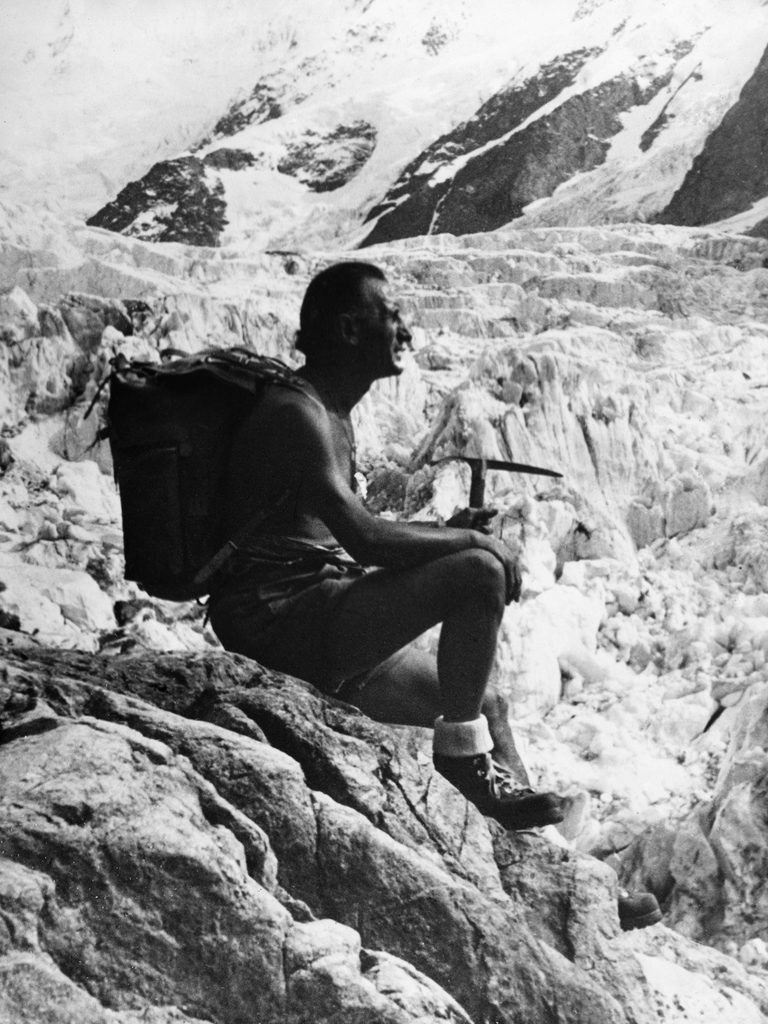

Il negozio funziona. Diventa un centro di gravità. Ci passano Bonatti, Cassin, giovani sconosciuti e alpinisti già celebri. Vitale guida escursioni, apre più di cento vie sulle Alpi vicine, coltiva un talento raro e una rete di relazioni trasversali. A un certo punto, persino Alberto I del Belgio sale con lui. Non era comune: la montagna non era né economica né accessibile, e chi la viveva si riconosceva a distanza.

Occhi artigiani e mente alpinistica iniziano a convergere sullo stesso punto: la scarpa. O meglio: la suola.

Poi arriva un anno che taglia la vita in due: 1935.

La Punta Rasica.

Una salita come tante, un gruppo di una ventina di alpinisti. Settembre, cielo limpido. Poi il tempo cambia. Pioggia, gelo, la roccia che si lucida come vetro. Le pedule leggere — quelle scarpette con suole in corda che ricordano una sorta di espadrilla tecnica — si inzuppano: diventano piombi. Gli scarponi pesanti, lasciati alla base della parete, non servono più. Non si sale. Non si scende.

Bramani e un altro riescono a rientrare al rifugio a cercare aiuto. Quando tornano, sei persone del gruppo sono morte di freddo. Sei nomi scolpiti nella sua coscienza.

E con loro si spezza qualcosa.

Per mesi, Vitale vive in bilico tra colpa e analisi. Non cerca redenzione: cerca una soluzione. Capisce che la montagna non perdona il compromesso tecnico. Occhi artigiani e mente alpinistica iniziano a convergere sullo stesso punto: la scarpa. O meglio: la suola.

La riflessione parte da un paradosso: perché usare due paia di scarpe diverse, una per l’avvicinamento, una per la parete, quando basta un cambio di meteo per cambiare le carte in tavola?

Vitale osserva gli pneumatici delle auto, gomma che aderisce su superfici diverse, sotto pressione. L’intuizione è immediata: la gomma è il materiale. Il resto è tutto da inventare.

Comincia così una fase quasi monacale. Studi ossessivi, linee, tasselli, geometrie: ogni elemento ha una funzione. La croce centrale, quella forma che molti scambiano per ornamento, arriva da un dettaglio del pavimento della Galleria Vittorio Emanuele. Lo prende, lo ruota, lo sfasa, lo trasforma in un chiodo di gomma.

Nel 1937 la suola viene testata sul Pizzo Badile. È un rito di passaggio.

La parete come prova materiale.

La gomma tiene. Si aggrappa. Vitale sente che la tragedia della Rasica, pur irripetibile, non è stata vana.

Durante gli anni successivi perfeziona, corregge, rafforza. La suola diventa prodotto, poi brevetto. Le copie iniziano quasi subito e questo lo porta, nel 1947, a creare l’ottagono come marchio di riconoscimento. Non un’operazione estetica: un modo pragmatico per distinguere l’originale dal resto.

Il 1954 porta un’altra svolta: la spedizione italiana al K2 utilizza le sue suole. La notizia fa il giro del mondo. Life, The Guardian, Paris-Match. Le immagini degli alpinisti su una delle montagne più dure del pianeta con ai piedi un’idea nata in via della Spiga 8 diventano la consacrazione silenziosa del suo lavoro.

Ma non c’è trionfo, non c’è glamour.

C’è funzione.

Negli anni Cinquanta la richiesta aumenta. Nel 1957 Vitale trasferisce la produzione ad Albizzate, lì si forma l’epicentro produttivo che rimarrà attivo per decenni.

Negli anni Sessanta Vitale cambia pelle. Non più solo alpinista-artigiano, diventa imprenditore a pieno titolo. Abiti eleganti, cravatta, interviste. Nel 1967 presenta una suola pensata per il mondo del lavoro: la Security. La logica è sempre quella: sicurezza, aderenza, responsabilità. La montagna come matrice, la fabbrica come nuova parete.

Poi la vita scorre, con la stessa intensità delle sue prime ascese ma senza più clamore. Resta centrale nella comunità, mantiene legami con guide, alpinisti, intellettuali. Lavora fino all’ultimo. Poco tempo dopo, nel 1969, compie un viaggio in Giappone. Lo incuriosisce quel modo radicale di trattare la materia: la disciplina dei gesti, il rispetto per l’artigianato, la pulizia dei passaggi tra idea e funzione. Cammina tra templi e officine, osserva la geometria dei mercati, studia modi diversi di costruire grip, presa, resistenza. Una di quelle esperienze che ampliano lo sguardo come una nuova parete mai scalata.

Nel 1970 il percorso di Vitale arriva al suo ultimo passo.

Tre anni più tardi, anche il figlio, che aveva iniziato a proseguire il cammino paterno, lo segue troppo presto.

Quello che rimane non è un nome commerciale, né una retorica eroica. È una storia esatta, severa, precisa: la storia di un ragazzo irrequieto che ha visto la morte da vicino e ha deciso di riscrivere la base dell’alpinismo.

La storia di Milano quando era ancora una città che guardava le montagne non come turismo, ma come prolungamento naturale di sé.

Di un artigiano che ha preso il dettaglio più trascurato dell’attrezzatura, la suola, e l’ha trasformato in un dispositivo.

Questa è la sua eredità.

Tutto il resto viene dopo.