Progettare la luce può essere una dicitura poetica. Una sentenza artistica. Magari non lo è per gli illuminotecnici, avvezzi a pensare in termini di lumen, temperatura, spettrometria, ma il fatto è che chi progetta con la luce lavora sostanzialmente con l’invisibile. Con qualche cosa che a un primo impatto è immateriale. Eppure se guardate i lavori di Anonima Luci – Alberto Saggia e Stefania Kalogeropoulos – capirete che i raggi hanno volume, sostanza e solidità. Che la luce spazializza l’ambiente. Che un raggetto vi fa deviare, vi blocca e v’ingarbuglia, e intanto vi mozza il fiato.

«Nessuno, di giorno, vedrà mai l’opera definita. E il fumo è molto rarefatto, non lo si percepisce. Ed è questo il bello con i laser: è magico.»

Come nasce il progetto di Anonima Luci?

Anonima Luci nasce principalmente da una nostra esigenza: l’intenzione di iniziare a fare qualcosa di nostro, fuori dalla realtà degli studi professionali. Entrambi arriviamo da studi di light design, orientati ad architettura e prodotto. Volevamo uno spazio per dedicarci a un ambito in cui il lavoro non ci lasciava spazio di approccio, ovvero quello della sperimentazione, che altri chiamano “artistico”. Insomma, ci interessava fare ricerca. Anche perché il lighting design in Italia è considerato dai più un ambito molto tecnico, per cui solitamente o lavori nello spettacolo, nei teatri, o in architettura – per cui di luci, in materia di creatività ed espressione, c’è poco.

Quand’è avvenuto invece l’approccio al lighting design? Dal canto mio ricordo con dispiacere un corso di illuminotecnica – sempre rimanendo in ambito di tecnicismi – decisamente noioso.

Anche noi tra corsi e indirizzi, capendo che c’è una grande differenza tra tecnica e teoria nel lighting design. In fondo, se mai qualcuno pensasse di soffermarsi, di rimanere fermi, sulla teoria probabilmente si cambierebbe lavoro. Bisogna accorgersi del lato relativo alla progettazione, alla pratica installativa ed espressiva. Il passaggio dai libri alla realtà è gigante. Anche nel percorso di progetto, per esempio, quando si lavoro con modellini in scala 1:1 e mockup in cui montando circuiti ti prendi la scossa. Poi qui parliamo di infarinature pratiche, ma noi abbiamo voluto spingerci un po’ più in là, nel senso che non lavoriamo – nella parte sperimentale di Anonima Luci – con dispositivi già fatti, barre laser già pronte sul mercato. Al punto che potremmo dire che il nostro lavoro, oggi, è fare circuiti. Ce li costruiamo noi – e spendiamo anche meno –, idem le matrici di supporto che ci stampiamo in 3D, insomma cerchiamo di bypassare i limiti di movimento e di utilizzo, usare la luce come segno grafico nello spazio.

Mi ricorda wireframe, matrice dello spazio. Un lavoro sullo spazio.

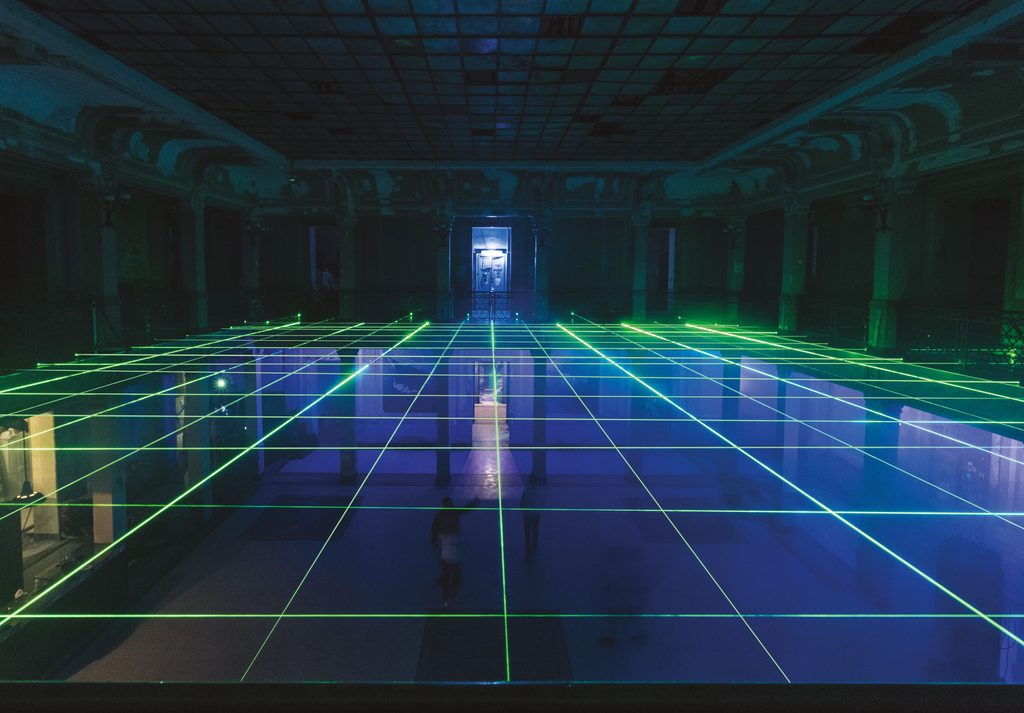

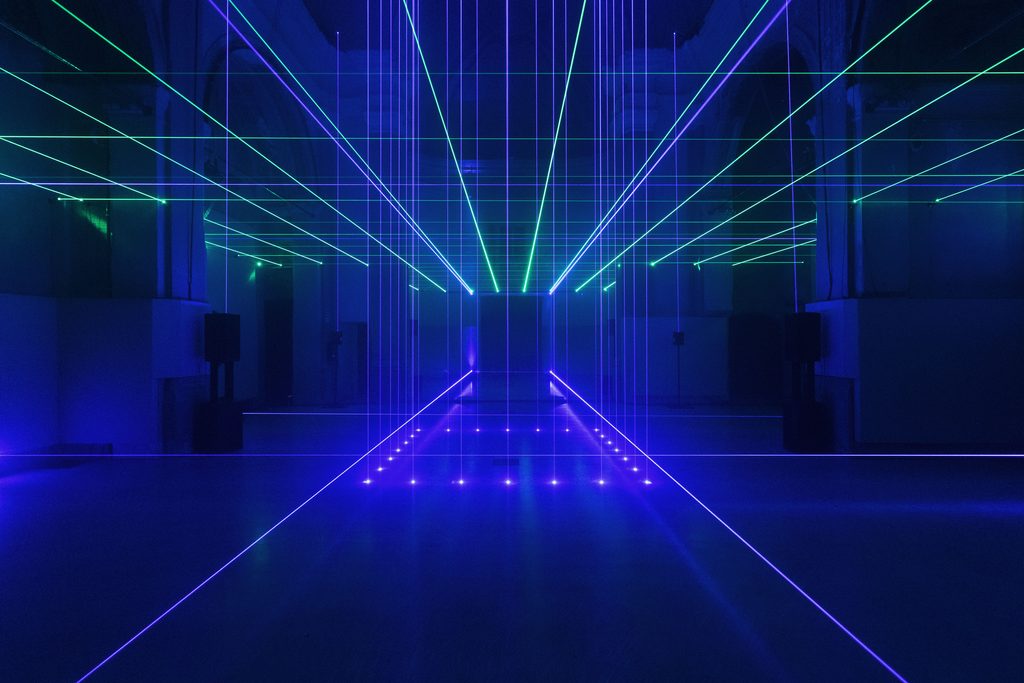

Sì, esatto. Nella nostra prima personale, da BDC – in una chiesa sconsacrata a Parma –, che si intitolava 444 Linee (che era il numero dei laser), abbiamo lavorato sui volumi che lo spazio produceva “naturalmente”. Il primo intervento che abbiamo fatto è stato ricostruire tutta una serie di elementi architettonici che a vedersi s’inseriscono armonicamente nello spazio, e che contribuiscono però a cambiarne totalmente la percezione. Come il lavoro che facemmo a Macao: una griglia tra i due piani che simulava un secondo livello, un pavimento virtuale. È il valore, e l’interesse, di lavorare con operazioni site-specific. L’attenzione ai dettagli architettonici, a ciò che manca o ciò che ci potrebbe essere, fino all’intenzione di ribaltare completamente lo spazio. In sostanza, si tratta di saper vedere delle qualità dell’ambiente. Non solo in termini architetturali e percettivi, ma anche in termini tecnici. Bisogna saper vedere lo spazio, vedere quanto è interessante, vedere dove ci si può attaccare – per essere anche più leggeri ed effimeri possibili, e rimarcare quella qualità della luce per cui gli elementi vivono soltanto al buio. Tutti i nostri progetti sono invisibili di giorno, accendi la luce e gli spazi appaiono vuoti. Ci vuole la notte o il buio, il fumo, e lì i laser producono volumi, che snaturano o completano lo spazio.

Ci raccontate “444 Linee”? Mi immagino che un lavoro così, come quello che fate a livello spaziale, abbia un effetto potente sulla prossemica. Si vedono dei volumi, e nonostante siano immateriali, determinano dei movimenti, la luce spazializza l’ambiente, nel senso che un volume di luce non lo passi nel mezzo. Lo aggiri. Ha la sua fisicità.

C’è un’installazione fissa che disegna ed estrude tutta una serie di partizioni longitudinali sul pavimento. Le persone lì tendevano a muoversi scavalcandole, scambiandole istintivamente per scalini, chiedendo se potessero passare, attraversarle, insomma: per certi versi sì, è una resa che disorienta il fruitore dello spazio. Negli stessi termini si può considerare il lavoro nel tunnel, EffimeroEffetto: 4 metri di lunghezza con una giungla di cavi, fili di laser rossi, che danno la sensazione di restarci ingarbugliati dalle linee che con il fumo assumo materialità, solidità. Poi c’è un grande lavoro sulla navata principale e sull’abside, dove Katatonic Silentio ha aperto il suo live per l’inaugurazione della mostra. Lì avevamo disegnato un reticolo facendo un mapping a parete dentro l’abside, seguendo la forma dell’architettura. Avevamo poi aggiunto all’ultimo due laser che ricalcavano il profilo all’arco. Quasi sembrava un portale verso l’inferno. Considera che poi, oltre a essere visibili, i laser fanno luce. Per dirti, c’era un momento del live di Mariachiara [Katatonic] che dava la sensazione di ascoltare una tempesta, e il portale – che aveva la sua “densità” fisica, col fumo e il buio – flashava a intermittenza: sembrava davvero di essere in mezzo a una tempesta, senza contare poi che il lavoro di partizioni sul pavimento era programmato per muoversi durante il live.

La mostra non riguarda soltanto il lavoro site-specific, ma avete anche prodotto dei lavori singoli. Ce ne parlate? Qual è il rapporto tra questi e l’installazione?

Ci sono altri cinque lavori, uno per ogni nicchia, di media dimensioni e sempre realizzati con i laser. Ognuno si questi è una riflessione su un tema. Una è Non c’è tempo, che si accompagna a un sonoro. Sono 32 laser messi in circolo: il lavoro parte con un orologio, per dare il senso del tempo, e accelera fino al momento di esplosione e confusione. Un po’ come noi, oggi. Poi c’è L’Incontro, un pannello di tre metri con due laser che si inseguono; a un primo impatto sembra un cardiogramma sfalsato, che col tempo entra in sincronia, un pingpong. Il cubo, Com-Unity, rappresenta invece le diverse relazioni umane, il complesso relazionale che è il collettivo composto da individui; qui i laser si intrecciano in un movimento costante, si allineano in parallelismi, si scontrano… E poi c’è il Carillon, il rombo. Che rappresenta il susseguirsi degli eventi: dalla calma apparente in cui i laser rimangono quieti, con poche linee, fino al caos; quando la rotazione del cubo centrale – pieno di specchi – moltiplica i laser in migliaia di riflessioni di loro stessi, migliaia di rifrazioni dello stesso evento in altri eventi, fino al ritorno alla calma, a un piano di orientamento. La cosa che a noi piace di queste piccole opere è che si relazionano all’ambiente negli stessi termini dell’installazione site-specific. Nel senso che anche queste vivono soltanto al buio, sono forme effimere. Ci piace che le cose abbiano un inizio e una fine, un’esperienza legata a un momento. Considera che se mai qualcuno vedrà la chiesa di giorno, ciò che incontrerà di questi lavori saranno soltanto le loro matrici: le forme elementari del cerchio, del rettangolo, del cubo e del rombo. Tutte, compreso il lavoro sullo spazio, vivono soltanto al buio. Nessuno, di giorno, vedrà mai l’opera definita. E il fumo è molto rarefatto, non lo si percepisce. Ed è questo il bello: che è quasi magico.

La sensazione è che ci sia un’invisibilizzazione del lavoro, del processo e dello spazio; che il fatto di lavorare con la luce presupponga di nascondere qualche cosa.

Guarda, la cosa buffissima, che abbiamo sperimentato con la prima mostra a cui abbiamo partecipato con un lavoro piccolo in una stanzetta, è che noi montiamo cavi e circuiti per giorni e nessuno vede niente. Il lavoro è invisibilizzato fino alla fine. Oltretutto si trattava di una residenza, perciò passavano altre persone, altri artisti, ma nessuno vedeva nulla. E soltanto dopo due o tre giorni di lavoro, accadeva la forma: un interruttore, e cambia completamente lo spazio. Così che anche per noi ogni volta è sempre – quasi – una prima volta. E c’è sempre quell’ansietta che è l’accidente dello spazio. Così com’è stato per il tempo di distribuzione del fumo nella chiesa, che ha preso un’ora e mezza, o i rapporti di scala tra le prove in studio e poi nella navata.

Ci sono altri in Italia che hanno lo stesso vostro approccio?

A dirla tutta pochi, ma qualcuno c’è. C’è chi lavora con lenti, con disegni sul muro – Mandalaki e Massimiliano Moro –, ma con i laser così, come noi, nessuno. Quei pochi che ci sono all’estero sono dei mostri. Poi noi partiamo da una grande e lunga passione per la musica (Stefania, come Sister Effect, fa djing da circa 12 anni), e abbiamo diversi amici – come Katatonic – che cercano spesso un abbinamento dello spazio con il suono. Che è uno strumento molto potente. Soprattutto quando si parla di artisti che lavorano in ambiti più sperimentali, con suoni ambientali e una tendenza all’ascolto. Lì c’è una tendenza che è quella di cercare di rendere le sensazioni dei suoni anche a livello visivo. Ed è quello che facciamo noi. La combinazione tra laser, spazio e suono, con una dinamicità relativa ai movimenti del suono, ha un livello immersivo, sensazionale ed emotivo, molto efficace.

Cosa ci dite invece di Calvairate?

Ci abbiamo vissuto entrambi per diverso tempo. Il quartiere, a differenza di altre zone di Milano, non è turistico. Ha quell’identità che è quella dell’abitudine, delle attività di fiducia, del colorificio di fiducia, insomma è il quartiere del sotto-casa. C’è lo IED, che contrasta l’età media di un quartiere che è prevalentemente anziano, e lo stesso fa un po’ Macao. Che è sempre stato il nostro punto di riferimento e il luogo in cui abbiamo cominciato a fare le prime cose.

Per tanti Macao ha svolto questo ruolo, quello di luogo di montaggio, di apertura e di crescita.

Per noi è stato davvero un laboratorio per testare i nostri primi esperimenti. Per capire gli imprevisti, gli accidenti, in una dimensione che di per sé è già importante. Ovviamente poi era anche un luogo che ci piaceva frequentare al di là di questi aspetti. La cosa bella di Macao a differenza di altri spazi è la completa libertà. Non essendoci un assetto predefinito, dal palco o che altro, si poteva riadattare lo spazio a seconda delle esigenze. Abbiamo avuto la possibilità di ribaltarlo in più modi e più volte. E in più ci sono tante persone che avevano voglia di dare una mano, davano proposte, i Tavoli cercavano la commistione… un ambiente molto stimolante. Ci vorrebbero molti più spazi così, e speriamo che ci sia del futuro alle porte.