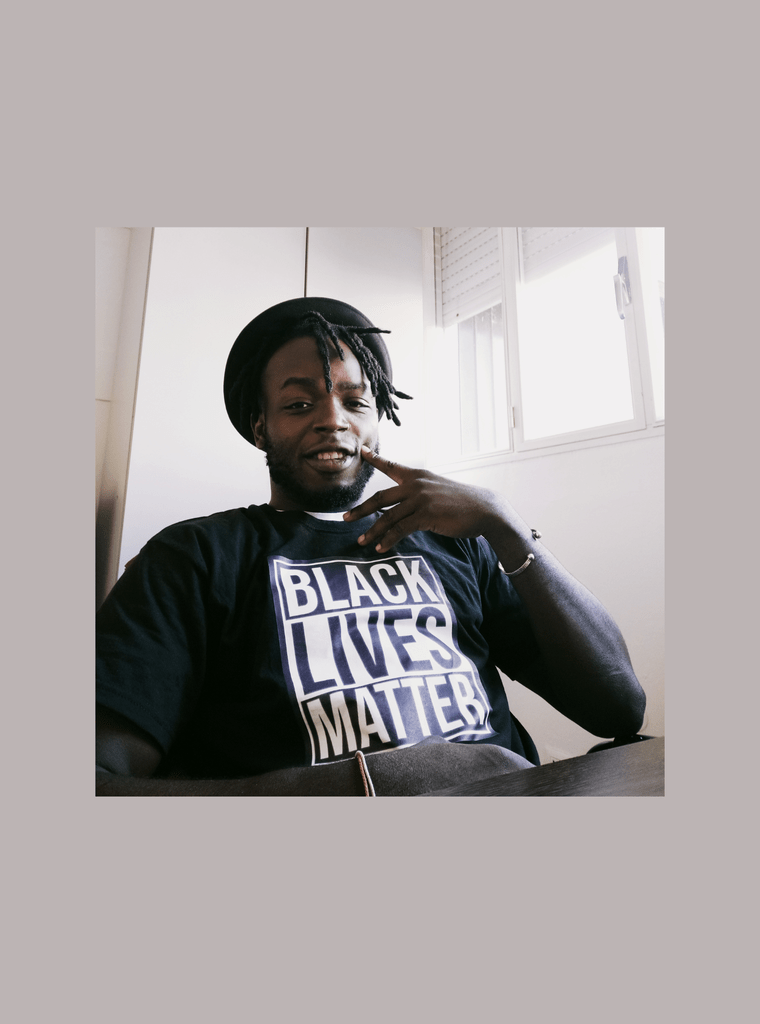

Grazie al Black History Month, ho incrociato per la prima volta il nome di Anthony Chima. Mi era stato presentato come uno dei coordinatori del movimento Black Lives Matter di Bologna, ma dalla sua curatissima pagina Instagram ho capito subito che era molto di più. Classe ’89, originario della Nigeria, Anthony è un fiume in piena. Uno che a 33 anni ha già chiare molte cose del mondo e da buon millenial è in grado di sfruttare i trucchi del sistema per le proprie battaglie che hanno tutte al centro l’antirazzismo. Le sue passioni e il suo attivismo si incrociano continuamente, come con il basket nella bellissima esperienza dei Regaz dei Fava o l’impegno nel nuovo Coordinamento Antirazzista Italiano, la prima rete italiana che si batte contro il razzismo composta esclusivamente da persone razzializzate (il 4 marzo al DAS per un party di autofinanziamento). O come con la musica nel format PlayBack ospitato da Granata dove utilizza i dischi del rap americano contemporaneo come filtro per parlare di temi quali la mascolinità, salute emotiva, traumi eriditari, potere e riscatto nei soggetti razzializzati (prossimo appuntamento il 17 marzo attorno all’album 4.44 di Jay-Z).

Partiamo da te. Quando e perché sei venuto a Bologna?

Sono cresciuto a Venezia, ho studiato relazioni internazionali e diritti umani a Padova e ho un po’ vissuto a Roma. Sono arrivato a Bologna nel maggio 2019 per lavoro.

Che lavoro fai?

Lavoro nell’ambito della cooperazione internazionale e dello sviluppo umanitario. Coordino degli eventi di team building, gestisco la relazione con i donatori e cerco di capire l’impatto delle nostre azioni sui paesi che aiutiamo.

Cos'è che ti è piaciuto di Bologna, cosa ti ha spinto a trasferirti qui?

Qui ho trovato una filosofia esistenziale che non ho trovato altrove, la possibilità di mettermi a confronto.

Viaggiando tanto, avendo a che fare con tanti sconosciuti, ho dovuto sviluppare nel tempo dei trucchi per non sentirmi spaesato. Uno di questi è identificare qualcosa che mi aiuta a definire dove mi trovo, una caratteristica unica che identifica in maniera netta un luogo in modo da poterlo meglio comprendere ed entrarci in confidenza. A Bologna penso che questa caratteristica siano le voci, forse per la presenza dei portici che ne amplificano il suono. Qui alla gente piace parlare, c’è molto da dire e molto da ascoltare, il confronto è sempre aperto. Questa cosa mi è piaciuta moltissimo, perché avevo molte cose messe da parte negli anni in attesa di trovare un posto dove poterle esprimere.

Quando hai iniziato a sviluppare una coscienza da attivista?

Da sempre, seppure con intensità diverse e con una consapevolezza crescente. Non mi è mai piaciuto restare passivo davanti alle ingiustizie.

Sono arrivato in Italia da adolescente, perciò ho vissuto comunque molto in Nigeria, soprattutto nel sud. E in Nigeria c’è molta ingiustizia, è un fatto con cui non puoi non confrontarti, fin dalla nascita.

Sono cresciuto con una dittatura militare, in mezzo a tanta povertà, tanta criminalità, tante sfide, sacrifici, delusioni, a un’umanità che aveva l’esigenza di riscattarsi da qualche cosa. Ho letto un articolo su The Passanger che definiva la Nigeria come un paese di fai-da-te e io sono completamente d’accordo. Anche la giustizia è fai-da-te. Il tuo senso di giustizia lì lo devi perciò sviluppare in maniera autonoma, in base a una filosofia indigena, perché ci sono tantissime etnie e modi di affrontare la giustizia stessa. È un clash di filosofie con cui bisogna sempre avere a che fare.

Una volta arrivato in Italia poi cos'è successo?

Qui ho dovuto confrontarmi con il fatto di essere nero, africano, razzializzato: dal permesso di soggiorno alle battutine a scuola e in tanti altri contesti. Ma per me era solo un altro “campo di gioco”: ero come un giocatore che cambia campionato…l’unica cosa che dovevo imparare era lo stile di gioco e capire quali ingiustizie avrei dovuto affrontare, che erano certamente diverse da quelle presenti in Nigeria. Col tempo mi è stato sempre più chiaro che in questo Paese non c’è una comprensione totale dei fenomeni di razzismo in tutte le sue sfumature.

Il momento che ha cambiato tutto è stato però nell’estate del 2020 con la morte di George Floyd. Lì ho capito che dovevo dare il mio contributo, correre ai rinforzi dei miei compagni e compagne che oggi combattono il razzismo.

Quindi Black Lives Matter...

Sì, insieme a un gruppo misto di persone razzializzate e bianche abbiamo provato a portare avanti un movimento Black Lives Matter anche a Bologna. Pur non avendo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo posti, è stato comunque importantissimo perché si è rivelato un ottimo campo di formazione e di consolidamento del senso di giustizia antirazzista dei singoli attivisti.

Ora come sono messe le lotte antirazziste in Italia dal tuo punto di vista?

C’è un forte risveglio per una resistenza antirazzista, anche a livello territoriale. Nelle grandi città ci sono varie organizzazioni che a loro modo cercano di combattere questo fenomeno in base alla caratteristiche locali, perché a livello sistemico cambia poco da nord a sud, ma a livello quotidiano il razzismo che, per esempio, si vive a Napoli è diverso da quello di Padova. Per farti qualche nome: a Torino c’è il collettivo Ujamaa, a Milano c’è Cantiere Milano o Cambierai, a Napoli c’è Movimento Migranti Napoli, a Roma Questa è Roma ecc.

Lo sforzo attuale più importante è quello di organizzare una rete antirazzista italiana portata avanti da persone razzializzate. Sto parlando del Coordinamento Antirazzista Italiano, di cui anch’io faccio parte, mobilitatosi l’estate scorsa nella Marche in occasione dell’omicidio di Alika Ogochukwu, qualche settimana fa a Padova per Oussama Ben Rebha.

E cosa ne pensi delle varie proposte annacquate di riforme della cittadinanza, tipo lo ius culturae?

Penso che non mi interessa assolutamente, noi vogliamo una soluzione permanente. Faccio anche parte proprio per questo della “Rete per la riforma della cittadinanza” che sta portando avanti la campagna “Dalla parte giusta della storia“. È un impegno che si ricollega ovviamente al percorso delle lotte antirazziste, perché la legge sulla cittadinanza in Italia è una legge razzista.

Certo, negli ultimi anni si parla molto di antirazzismo, sembrerebbe quasi che ci sia più coscienza di certe cose, eppure di cambiamenti concreti se ne vedono pochi, anzi c'è addirittura un arretramento davanti ai rigurgiti nazionalisti. È forse quindi solo una percezione amplificata da certi meccanismi di marketing che se da un lato rendono accessibili a più persone determinate istanze, dall'altro però – essendo orientati alla vendita - depotenziano i messaggi delle lotte, rendendoli inoffensivi. Quindi continuiamo a dire “non è più come un tempo, le cose stanno cambiando” perché è quello che ci raccontano, ma poi forse non è esattamente così. Cosa ne pensi?

Sono d’accordo, ed è un fenomeno che si ripropone nella storia. Guardando all’ambito musicale, ad esempio, è già successo con l’hip hop, col jazz, col blues. La sfida è: come fare a tutelare questo patrimonio senza rischiare l’eliminazione totale del messaggio originario? Perché impedire al mercato di impossessarsi di un fenomeno che viene dal basso è come lottare con i mulini a vento e ci sarà sempre qualcuno disposto a “vendersi” davanti alla speranza di un riscatto economico.

Perciò bisogna innanzitutto costruire una consapevolezza che nel sistema capitalista in cui viviamo queste cose succedono, far conoscere i modi in cui succedono e preparaci per affrontare certi meccanismi, attrezzandoci con gli strumenti che abbiamo a disposizione, utilizzando quindi la proprietà intellettuale come arma per difendersi, pescando dalle norme del diritto che ci consentono di tutelarci. E preservando la nostra storia, costruendo archivi, mettendoci attorno delle guaine resistenti che possano attutire i colpi bassi del sistema. Quello che non possiamo permetterci di fare è sperare che il sistema attuale crolli domani: dobbiamo lottare in maniera pragmatica, perché la nostra lotta è adesso.

Passiamo ai Regaz dei Fava, altra associazione di cui fai parte...

Quando sono arrivato a Bologna avevo bisogno di tre cose: una palestra dove allenarmi, un’associazione dove fare volontariato (e l’ho trovata in Hayat) e un campetto dove giocare a basket. Tutti mi hanno detto “vai al Fava”. E quando ci ho messo piede ho trovato qualcosa che non avevo visto da nessuna parte, uno spazio multiculturale e aperto che mi ha accolto sin da subito. Dai racconti so che era un giardino abbandonato a se stesso, soprattutto per la sua prossimità alla stazione. Ma nel 2020, durante la sua riqualificazione, abbiamo deciso insieme ad altri ragazzi di far nascere un’associazione, i Regaz dei Fava. Il nostro scopo principale è utilizzare lo sport come presidio attivo quotidiano tutto l’anno, con un approccio aperto, inclusivo e antirazzista. Il nostro è una sorta di servizio sociale in un luogo ad alto rischio di degrado. Perché c’è chi finisce di lavorare alle quattro del pomeriggio e sta lì fino alle nove di sera incontrando magari i ragazzi usciti da scuola che non sanno dove altro andare e offrendo il suo lavoro di mentorship ai più giovani in maniera gratuita e volontaria. Per questo abbiamo creato l’associazione, perché è un modo per rappresentare il fenomeno e tutelarlo, proprio per i motivi di cui abbiamo parlato prima.

Cosa differenzia il campetto Fava rispetto ad altri?

È un presidio sociale nato dal basso in autonomia e autogestione.

In tutti gli altri campetti c’è una tendenza alla territorialità e uno sconosciuto difficilmente riesce a integrarsi, perché ci sono già le squadre formate e generazioni di frequentatori stabili. Lì non essendoci territorialità è diverso. Chi lo utilizzava erano soprattutto i ragazzi filippini, per i quali il basket è come il calcio per i brasiliani. Ma lo facevano in una metà del campo. Nell’altra c’era la comunità italiana. Frequentando però lo stesso spazio quotidianamente, i gruppi si sono man mano uniti, creando una situazione totalmente aperta e multiculturale. Al Fava per giocare non c’è bisogno di conoscere nessuno: l’unica cosa richiesta è segnare il libero. Ed è per questo che lì troverai chiunque: giovani, neo pensionati, fuori sede, gente in transito verso la stagione, residenti, ragazze, insieme.

Un po' come succede in Piazza dell'Unità...

Sì, ma lì, pur essendoci un contesto multiculturale, non c’è una community ricorrente e formalizzata con la quale confrontarsi, interlocutore importante se si vogliono ottenere delle cose anche a livello istituzionale.

Tu vivi in Bolognina però...

Sì.

Come ti trovi?

Benissimo. Mi piace tutto. Mi piace il fatto che in farmacia puoi trovarci dietro il bancone una persona cinese, ad esempio, che non è scontato. Mi piace la Casa del Mondo gestita dal carissimo amico Didier, dove molti volontari e volontarie fanno doposcuola per i bambini e le bambine delle famiglie working class soprattutto quelle con un background migratorio.

Mi piace il fatto che posso andare dal mio barbiere nigeriano e sentire i discorsi che sentirei in Nigeria. E, credimi, la cura per i capelli per le persone nere è sacra. È un momento di attenzione, di ripristino di energia e scambio di quotidianità. È fondamentale. E avere certi luoghi di ritrovo e familiarità è importante.

Qual è il tuo luogo preferito?

Il Mercato Albani, principalmente il Ligera dove c’è Filippo che è veneto come me e fa un Negroni sbagliato micidiale, il migliore di tutta Bologna. D’inverno mi mette anche un po’ di pepe e spacca, l’altro giorno me l’ha addirittura fatto con la schiuma della birra….wow.

Lì c’è ancora una vita di quartiere, mi sento a casa.