Checché se ne dica, annaffiare pinguini fu una mansione alla quale, nel corso di alcuni decenni del ventesimo secolo, vi si dedicò qualche centinaio di persone in giro per il mondo. Un ordine pregiato, quello delle centinaia, perché impossibile da ignorare ma allo stesso tempo esiguo e prezioso, se paragonato all’enormità complessiva della popolazione mondiale. Coloro che annaffiarono pinguini appartennero a una categoria pregiata, come pregiati sono i bachi da seta, le vacche wagyu nutrite a birra, o un giacimento aurifero nel bel mezzo del fottuto Kentucky. E fu un passatempo redditizio, quello dell’innaffiare pinguini, sia perché pagato, sia perché certamente riguardato con la stessa curiosità e stima che susciterebbe oggi.

Immagina: sei ad un pub con un gruppo di amici. Chiacchiericcio circostante, denti scoperti, facce smostrate e roba varia. Qualcuno che non vedete da anni si approccia al vostro tavolo per parlarvi; alle sue spalle, un amico taciturno indugia a presentarsi al gruppo e sta in disparte, con fare disinteressato. Subito notate che qualcosa bolle in pentola nella serata di questo conoscente ritrovato per caso. Il tipo è su di giri, come se avesse vinto al gratta e vinci, o si accompagnasse a una top model o a un agente dei servizi segreti, e non capisci, davvero non capisci, fino a quando l’amico ti viene introdotto come persona che, professionalmente, annaffia pinguini. Non dirmi che la cosa non susciterebbe una sorta di incredulo scalpore infantile, al quale farebbe di certo seguito un’irrefrenabile curiosità. “Ma cosa cazzo mi dici mai?” commentava un Topo Gigio senza filtri in pausa siga dopo aver sentito un simile aneddoto, spietatamente colto fuori onda dalle telecamere mai sazie della sua immagine di ratto divino nel lontano 2003. Di certo anche gli incontri con l’altro sesso, per alcuni di questi celebri innaffiatori e innaffiatrici, furono molto più semplici e procaci che per i rispettivi coetanei, che si ritrovarono ad occuparsi di cose più umili, come partecipare al progetto Manhattan, dipingere Guernica, o essere Pablo Picasso. Non credi? Ancora: immagina.

È stata una bella serata. Il primo appuntamento è andato bene e stai guardando questa persona, questa nuova persona, passeggiando di ritorno verso casa, soppesandone la figura e cercando di capire cosa sta pensando. Hai fatto una buona impressione? Dovreste forse tenervi per mano? Vi vedrete una seconda volta? Ma non c’è più tempo per le domande: il viaggio di rientro è volato e voi siete già arrivati a destinazione. Si è fatto tardi e state per lasciarvi quando d’un tratto questa persona ti si avvicina all’orecchio e sussurra con voce melliflua: “Vuoi venire con me e guardarmi mentre annaffio i pinguini?” It’s a jackpot all the time, baby.

Un atto performativo che aveva del magico, indissolubilmente legato allo zoo dei giardini di Porta Venezia.

Ma dove vivevano e respiravano queste creature mitologiche, e perché si dedicavano a questa attività così inusuale? Possiamo dire con certezza che Porta Venezia ebbe la fortuna di avere nel proprio perimetro uomini di tale levatura, che nelle giornate di caldazza troia ciondolavano pesanti annaffiatoi colmi d’acqua, facendo del contenuto doccia. Era un compito strano, ma cruciale alla sopravvivenza dei simpatici animali, che si erano ritrovati a soffrire in terra ostile nel bel mezzo di una migrazione forzata. E così, per rendere più lievi le sofferenze degli agonizzanti uccelli sommozzatori, gli innaffiatori ne mitigavano la temperatura corporea, catalizzata dagli strati di grasso di cui l’evoluzione gli aveva fatto dono. Un atto performativo che aveva del magico, indissolubilmente legato allo zoo dei giardini di Porta Venezia.

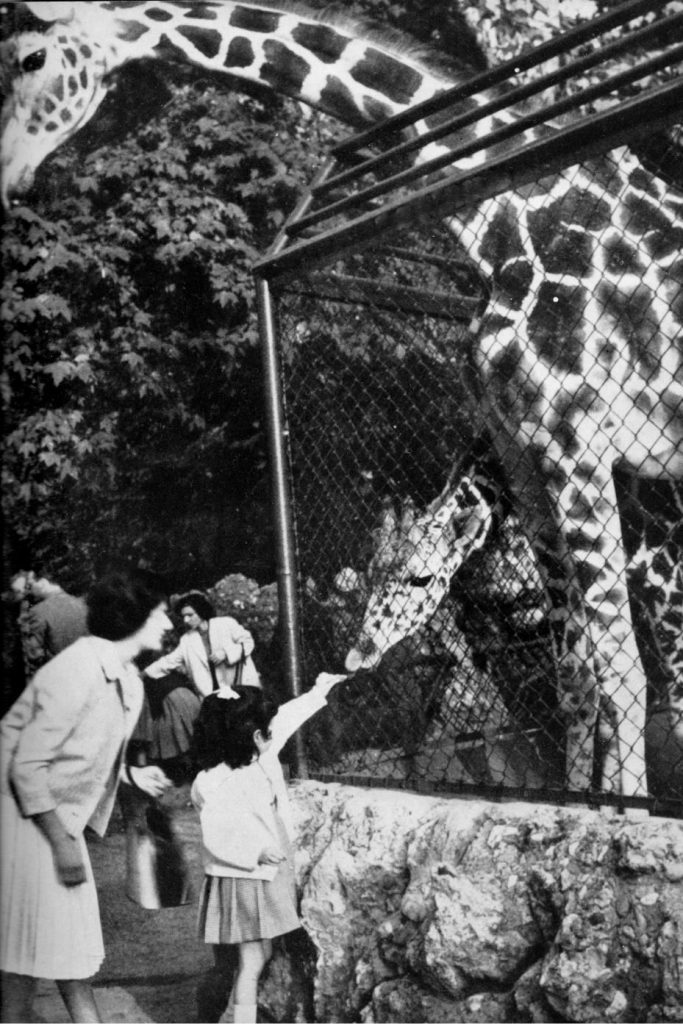

Ebbene sì, so che sei supergiovane e quindi ti sto dicendo una roba sconvolgente, ma fidati; dove adesso c’è l’asilo e la torretta Samsung per scoppiarsi di muscoli, fino a trent’anni fa c’erano i leoni, le zebre, le cazzo di scimmie e i nostri amici pinguini. Nel mezzo di abeti, faggi, ginkgo biloba e magnolie, tra fine Ottocento e inizio Novecento sorse gradualmente una collezione animata di tutto rispetto, con bestie provenienti da almeno tre continenti che si guardavano attorno chiedendosi l’un l’altro “We figa, ma come cazzo ci siamo finiti a Milano?”. Erano tempi di grandi entusiasmi, quelli in cui lo zoo prese corpo quasi per caso, fino ad arrivare, nel corso della sua attività, ad accogliere seicento animali di diverse specie nei suoi ventimila metri quadri di superficie. Fine Ottocento: l’Italia era quella delle colonie, e lo stile Liberty, oltre che sui manifesti, si vedeva in quartiere negli edifici di recente costruzione. Freud scriveva del subconscio, Nietzsche gettava semi destinati a crescere, al di là del bene e del male, nel corso del XX secolo, e dopo decenni di pubblicazione de L’Origine della Specie di Darwin, l’evoluzione, da eresia, era passata all’essere di tendenza. E così – puff – ecco il Museo di Storia Naturale che viene costruito, e fuori, pian piano, pezzi di un puzzle junglesco che si aggiungono, dando ai milanesi la possibilità di scoprire un mondo esotico e distaccato sul quale l’uomo europeo dell’epoca aveva totale controllo. E a questo safari cittadino continuarono ad aggiungersi nuovi tasselli mentre, lasciandosi alle spalle la Prima Guerra Mondiale, l’Italia faceva gli occhiolini al fascismo.

Ma chi c’era nello zoo? Abbiamo detto: pinguini – check –, leoni – check –, zebre – check –, scimmie – check check check. Poi? Ippopotami, fenicotteri (probabili antenati di quelli oggi residenti in Palazzo Invernizzi), giraffe, struzzi, canguri, capre, foche, pappagalli, dromedari, otarie, e tanti altri. Come in tutte le situazioni di cattività, nel corso degli anni, alcuni prigionieri sgomitarono nell’adattarsi alla nuova vita tra le sbarre, assorbendo modi di fare metropolitani e coltivando un particolare rapporto con i propri carnefici, sia di conflitto, che di reciproca stima. Tra i tanti che nel corso del secolo spiccarono all’attenzione del pubblico, ricordiamo con nostalgico piacere Olga, l’orsa bianca incazzata come una iena che avrebbe volentieri smostrato gli spettatori con i suoi artigli assassini assetati di sangue. E come non scordare, poi, Giovanni lo scimpanzé, che, giocherellone e simpatico, si muoveva rapido per la gabbia incantando gli astanti e meritandosi noccioline e arachidi di cui andava ghiotto, manco fosse un broker di pacchetti assicurativi ad alto rischio dopo un ricco aperitivo a base di martini dry.

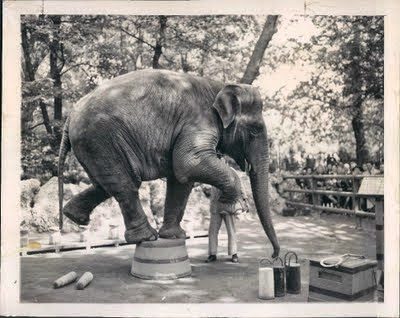

Acrobata e musicista, l’elefantessa si esibiva stando in equilibrio con una zampa sola su uno sgabello.

Ma su tutti, va aperto un capitolo su Bombay l’elefantessa, teneramente chiamata da tutti la Bombe, che alcune malelingue, a posteriori, descrivono come la Licio Gelli dello zoo di Porta Venezia. Acrobata e musicista, l’elefantessa si esibiva stando in equilibrio con una zampa sola su uno sgabello, e suonando un organetto a manovella con la proboscide mentre teneva il tempo battendo con la zampa un rudimentale charleston. Non contenta, la Bombe fu anche comica, ma, soprattutto, milanese e amante della vita e del vil danaro. Per eccitare l’animo dei più piccoli, la Bombe indossava un enorme paio di occhiali di cartone, riscuotendo noccioline confezionate in banconote che, prese con la proboscide, sapientemente separava, ingurgitando la nocciolina e ridando al proprio socio (ammaestratore) la banconota. Ma non sempre andava così, dicono molti. C’è chi vocifera di un sostanzioso conto allo IOR e legami con certi ambienti romani di un passato scomparso, ma sempre presente. Arrivata nel 1937 da, va beh dai, ve lo lascio indovinare, Bombay era una cucciola con ancora molto da imparare. Ad aspettarla, trovò l’Italia fascista, a cui si adattò con spinta rapida e giocosa, cosa che, negli anni del dopo guerra, molti le rinfacciarono, dandole della collaborazionista. Anche se si vociferò di una foto di una giovane Bombe dallo sguardo rapito e dalla zampa tesa in occasione di una visita del Duce in persona, queste accuse non trovarono mai fondamento, se non nell’abitudine un po’ reazionaria dell’elefantessa nell’avvisare costantemente il proprio pubblico roteando con la proboscide un cartello che metteva in guardia da potenziali borseggiatori.

Ma parliamo di un mondo che ormai non c’è più. La Bombe volò nel paradiso degli elefanti nel 1987, e nel 1992 lo zoo cittadino venne chiuso in seguito a pressioni di organizzazioni animaliste, che poca pietà ebbero per gli innaffiatori di pinguini, nostri teneri amici a cui un pochin pochino va il nostro affetto. Si chiuse così un’epoca affascinante, ricca di fottuto colonialismo, sopraffazione puttana sul mondo animale, lavori rompighiaccio e scopate nel parco. Un saluto alle forze dell’ordine.