Cinque grandi sculture in fila come totem: Obelisco, Kaaba, Scala, Tempio e Colonna. Ognuna realizzata in materiali pregiati diversi, dal marmo all’onice. Opere che riprendono elementi riconoscibili di luoghi sacri di diverse religioni, che Alice Ronchi decontestualizza, alleggerendoli dal carico della storia e indicandone la parte umana e il dialogo con il fruitore. L’atmosfera in galleria da Francesca Minini, per la mostra Majestic Solitude, è fredda, contemplativa, intima e rigorosa. La luce svolge un ruolo importante: dal buio all’energia vivida della seconda stanza, illuminata e colorata dai disegni, anzi dai “pensieri” appesi al muro, quelle riflessioni gestuali ripetute dall’artista. Alice ci ha un po’ raccontato questa mostra – che dura fino al 12 maggio e che avrà un intramezzo durante Miart, dove nello stand dei Minini saranno in mostra i suoi “pettini” – sviluppando un percorso lavorativo che ha realizzato negli ultimi anni con mostre da Gasconade, nel 2013 insieme a Dario Guccio, e a MEGA; dai suoi studi fino alla residenza in Vermont nel 2017. «L’architettura è solo uno strumento, ma la sacralità, la spiritualità si evince da uno spazio quando esso è in grado di riportare sensazioni arcaiche», scrive Joel Valabrega nella conversazione creata con Ronchi per la mostra.

ZERO: Partiamo da MEGA. Hai realizzato ben due mostre a Milano nei pochi, ultimi mesi.

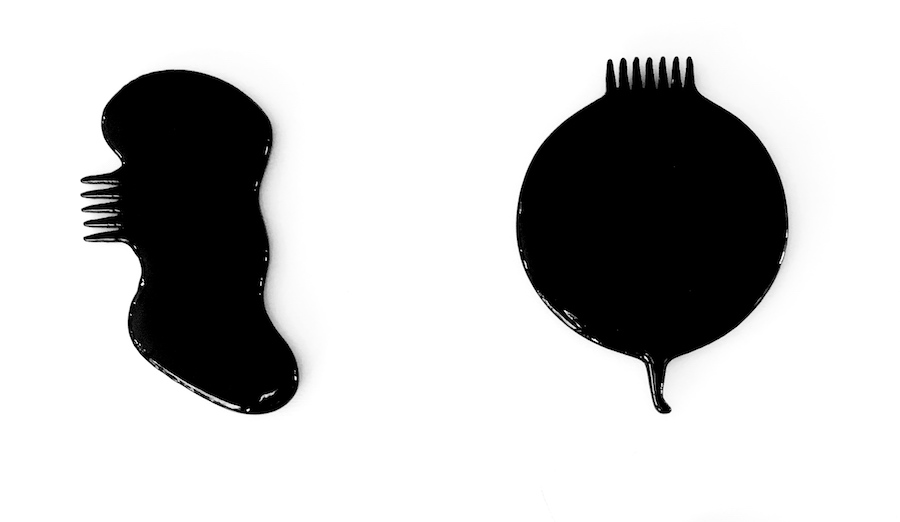

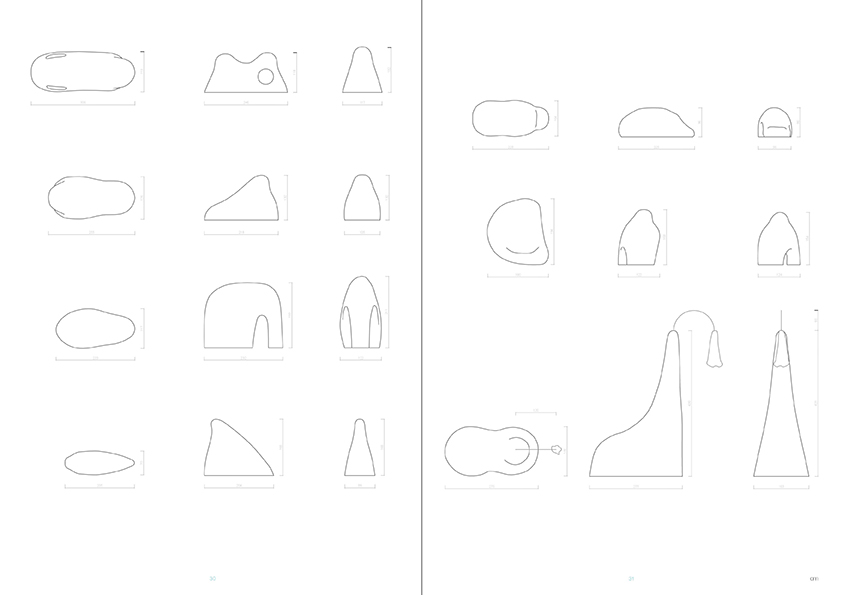

Alice Ronchi: Si, lo scorso dicembre ho inaugurato un progetto da MEGA. Nel frattempo, ero moto presa da un’altra mostra che dovevo fare a Lisbona, che non ha poi più avuto luogo, per una galleria, Hawaii Lisbon, che aveva aperto con una collettiva con me, Gabriele De Santis, Cornelia Baltes, Daniela van Straalen, Giorgio Sardotti, Gundam Air, Margarida Gouveia dal titolo Inflatable aesthetics. Lavorai quasi otto mesi per la personale a Lisbona. Questo accadeva l’anno scorso, nel 2017. Uscita da questa esperienza intensa, una volta tornata mi sono messa a lavorare a bomba su MEGA. Volevo scegliere tra dei progetti dal sapore interdisciplinare che avevo nel cassetto non realizzati: uno strizzava l’occhio alla grafica, un altro al design … loro si sono innamorati di quello principale che avevo presentato, Per la barba di Merlino, che all’inizio prevedeva una serie di dipinti dalle forme organiche che appartenevano al mio linguaggio di figure astratte. Mi piace lavorare con l’astrazione perché è molto generosa, le restituisco sempre un’accezione di qualcosa senza mai dichiararla. Con una stessa sagoma puoi raccontare storie diverse, che sia un astronauta – We are all astronauts -, o che siano forme organiche come Colazione sull’erba. Mi piaceva l’idea di ammiccare alla forma del pettine, che ho sempre amato. Non volevo concepire lo spazio come un white cube in cui fare una mostra, ma come un insieme: questa era la mia chiave. Ho ragionato da quello che lo spazio mi restituiva come suggestione, come una sorta di show room. Ho sviluppato ancora di più Per la barba di Merlino creando un prodotto, davvero un in-between, un dialogo tra arte e design.

Hai studiato il luogo per capire quale approccio utilizzare, mettendoti un po’ in gioco, anche rigirando il tuo lavoro. Ci sono artisti che hanno usato lo spazio come una sfida, o un giochino tra loro, per esempio.

Esatto, per questo ho inventato la Blue Merlin & Co. Un’azienda fittizia. Una funzione che restituiva una storia. E la funzionalità del design serviva per alimentare l’aspetto visivo, e quello di gioco: i pettini sono scomodi per la grande barba di Merlino, sono ironici.

Come mai Mago Merlino?

Mi ha sempre affascinato la figura di Merlino: hai presente quando nella Spada nella roccia a un certo punto il mago sparisce e torna da Honolulu? Ecco, mi sono sempre chiesta cosa faceva la … secondo me surfava. Ho voluto quindi creare una sorta di spin off di questo episodio.

Produci tu le opere? E poi lavori anche con artigiani come in Majestic?

Collaboro spesso con gli artigiani. E il dialogo tra forma e contenuto nasce sempre di pari passo, da quando inizio a pensare a quante storie un materiale può raccontare. Devi vedere nel mio studio: ho faldoni di progetti che partono dall’analisi o dalla ricerca su un materiale che non ho mai realizzato. Mi viene in mente, per esempio, un’opera vecchissima, del 2009, Cielo, il progetto che c’è in galleria, al soffitto. All’università ci diedero del poliuretano espanso con cui lavorare. Passai due settimane semplicemente a levigarlo, per me quell’azzurro era un cielo, doveva diventare “setoso”. Comunque si, spesso produco le opere da sola: i pettini, per esempio, li ho realizzati a mano lavorando con la resina.

Prima di questo progetto stavi in una residenza negli Stati Uniti, dove?

In Vermont. Avevo un profondo desiderio di andare in America. Vorrei dividermi tra là e l’Italia, che amo moltissimo, ma vorrei portare il mio lavoro anche in USA. Volevo andare a New York, poi ho trovato questa residenza che era enorme: 25 scrittori e 25 artisti. Estesa in un bel paesino. La natura è bellissima, il posto non è cool, ma serve per avere un momento introspettivo, anche se sono venuti a trovarci artisti come B. Wurtz di Metro Pictures. C’era un bello scambio. Ho scelto apposta il mese di gennaio, quando fa molto freddo e c’è la neve. Volevo realizzare dei dipinti, che sono oggi in mostra da “Majestic” nella seconda stanza. Dipingevo nella natura. Era un momento introspettivo e soave. Poi sono stata due mesi a New York per familiarizzare con la città.

Eri in NABA? Con chi ti sei laureata? E dopo?

Con Marcello Maloberti nel 2012. Dopo la NABA sono stata ad Amsterdam per un master di due anni.

La luce è importante per la presentazione del tuo lavoro. Penso alla scelta di lasciare la prima stanza della galleria, in Majestic Solitude, senza luci. È importante il display, e in questo caso lascia un’aura quasi sacrale.

La luce nei miei lavori è fondamentale, come per la sfera emozionale. Anche Per la barba di Merlino, che è più ironica, quel sorriso che voglio provocare è emotivamente importante. Il mio coinvolgimento è totale. I colori sono belli, ma se lo stomaco non partecipa, allora non funziona per me.

Adesso stai un po’ qui a Milano?

Si, soprattutto finché c’è la mostra, che per me rappresenta un punto importante: volevo mostrare alle persone questo aspetto del mio lavoro. E poi vorrei andare a New York, fare l’application per l’ISCP.

Tra tutti i progetti che hai nei faldoni, quale è il primo che svilupperesti adesso?

Ce ne sono diversi. Ci sono dei libri che sto scrivendo. Uno importante per me è Hallelujah, uno dei progetti più complessi, quasi museale, per l’idea di interazione con il pubblico. È composto da un lungometraggio in pellicola e una serie di sculture, fotografie, installazioni che lavorano come una sorta di orchestra: prendono vita tutti insieme, a un certo punto. Un tributo al mare, con Jacques Cousteau come personaggio protagonista. Mi piace parlare di paesaggio, vengo da una famiglia di contadini e questa relazione mi è rimasta… penso a lavori come Playground, Colazione sull’erba. Mi interessa applicare l’idea di paesaggio a degli elementi artificiali: un dialogo tra gli oggetti e il contesto.

Avevi fatto il master su questo The Sea Project (Halleluja), vero?

Si, era la tesi del master e si esprimeva in un insieme di elementi che avevo precedentemente sviluppato da Francesca Minini in due momenti: nei Giardini di Henri nel 2012 – il lavoro con gli animali – e Colazione sull’erba nel 2014.

Alice, eri anche stata invitata ad Artline?

Si, con quei grandi sassoni con forme di animali levigate alla Hans Arp che giocavano a ruba bandiera. Era un monumento al gioco, all’“homo ludens” di Johan Huizinga.

Armonia, paesaggio, relazione tra le cose, spettatore che guarda da fuori. L’ultimo step: cosa accade quando mi addentro in questo paesaggio? Il focus era legato all’uomo, al suo rapporto uno-a-uno con le cose. Il mare era diventato metafora. Per questo Cousteau. Ho trasformato due anni di corso in qualcosa di concettuale: devo sempre, concettualmente, dare un significato a tutto, così ho cercato la sorpresa e la meraviglia in ogni laboratorio tecnico che avevo a disposizione ad Amsterdam, da quello del vetro ho creato delle meduse, da quello in tessile un altro elemento … era un lavoro corale che poi, alla fine, si univa. Ci voleva tempo per mettere insieme le cose. Sono stati due anni di studio difficili e molto solitari.

E il titolo, Hallelujah?

Se fosse stata una canzone sarebbe stata un Hallelujah, con quell’intensità … non Somewhere over the rainbow. Il contesto e la relazione con le persone rendevano tutto spirituale. Era tutto bianco. Le persone, dopo due anni, avevano finalmente capito il lavoro “orchestrale” che avevo realizzato. Era ancora in fase progettuale, non terminato. Mi sono laureata con la lode. Era stato difficile e complesso, ma ci sto ancora lavorando. E mi è piaciuto come i performers e le persone che si relazionavano con me, giocavano con le cose che avevo realizzato.

Hallelujah si chiama in realtà The Sea Project. Diciamo che le opere che nei titoli hanno “project” sono quelli importanti a livello umano, cioè quelli che cambiano la percezione delle cose.

The Greetings Project è stata un’operazione importante.

Si, è il lavoro più importante che abbia mai fatto. L’approccio umano è il motivo per cui faccio le cose. Bruna Roccasalva mi invitò nel 2016 a Scalo Milano, a Locate in un centro commerciale in fase di costruzione. Si trattava di uno spazio enorme, 500mq vuoti, dove non si può accedere per motivi di sicurezza. Le mostre andavano sempre viste da fuori. Invitano me e Santo Tolone nello spazio accanto. Mi piaceva quello spazio enorme: ho realizzato un lavoro molto delicato sulla vetrina. Ho costruito una stanza all’interno, una sorta di info point racchiuso. Ciò che accadeva in vetrina, per 6 mesi di mostra, era una performance al giorno, Natale compreso. Ho fatto un casting reale a un’agenzia di pulizie. Ogni giorno entrava un signore che puliva, passava tutto il giorno a pulire il vetro, con questi gesti molto accurati, molto veri… e da fuori pareva che salutassero. Abbiamo lavorato molto sui gesti. C’era un’estetica precisa. Era come se queste persone dessero il benvenuto. Avevano gli attrezzi, indossavano una tuta… e all’esterno c’era una grande scritta Greetings. Veniva proiettato un video che raccontava la stessa storia, ma in un luogo diverso. Era molto romantico. C’era un punto di incontro tra realtà e fantasia. Il mio lavoro si colloca lì. Per questo spesso utilizzo materiali e li trasformo.

È la capacità dell’artista di restituire punti di vista diversi sulle cose.

La cosa più bella è stata sicuramente l’emozione e il rapporto tra il performer e la mia intenzione. Quei gesti diventavano poetici. Sono strumenti, nuove possibilità.

E con Majestic Solitude c’è stato un passo ulteriore?

Si, volevo lavorare sul buio. Il buio è bello, pensa a quando si guardano le stelle…

Il centro della mia ricerca rimane sempre l’uomo.

Ultima cosa: quando vieni a Milano, dove vai a vedere le mostre? E a bere e mangiare?

Sicuramente la Fondazione Prada e l’Hangar Bicocca rimangono due luoghi fondamentali, insieme a diverse gallerie e spazi indipendenti aperti anche da amici. Per il bere e il mangiare vado a periodi. Quelli che rimangono come luoghi fissi sono sempre il Bar Basso e il Cape in via Vigevano… dove ritrovo sempre gli amici e i colleghi.