Operae, il festival indipendente di design a Torino contemporaneo ad Artissima, alla sua settima edizione, si sta configurando come un luogo fondamentale per osservare le ricerche più interessanti nel campo. Annalisa Rosso, che ha intitolato questa edizione Designing The Future, è un personaggio che arriva da altri pianeti: non è cresciuta a pane e design, ma ha studiato antropologia a Bologna e letteratura con Sanguineti, al tempo dei Cannibali. Le sue letture e i suoi viaggi le permettono di scandagliare il terreno del contemporaneo con una libertà rara in questi mondi, e si vede.

ZERO: Nasci come giornalista o come curatrice, o come tutte e due le cose insieme?

ANNALISA ROSSO: È complicato, perché ho cominciato a scrivere regolarmente una decina di anni fa, ma mi occupavo anche di arte, archivi di fotografia, case editrici: sempre restando nell’assoluta contemporaneità.

Quali case editrici?

Ero lettrice per la Mondadori e poi ho lavorato con Sanguineti nel periodo dei Cannibali, subito dopo l’università. Poi ho collaborato con Ernesta Caviola, fotografa, che lavorava per il Corriere, e sono arrivata dieci anni fa a Milano per caso, partecipando alla prima edizione del Salone online, prima che si aprisse il portale ATCASA. E quindi cominciai a lavorare con Silvia Robertazzi e il giornalismo diventò la mia attività principale. Nel frattempo avevo continuato a curare piccole cose, da Rossana Orlandi, per amici fotografi.

Prima di Milano dove abitavi?

Sono nata a Pavia, poi ho studiato a Bologna – antropologia –, ma ho finito gli studi a Genova perché stavano aprendo un nuovo dipartimento che metteva insieme tutte le mie cose: antropologia, psicologia, sociologia. Poi però incontrando Sanguineti ho cambiato e mi sono laureata in teoria della letteratura con una tesi intitolata Scrivere l’arte, sull’idea che ci fosse grande comunione tra le discipline nella scrittura contemporanea, cannibali, registi teatrali, artisti. Ogni cinque anni cambio tutto, almeno nel lavoro. Quando mi hanno offerto l’assunzione in RCS ho scelto di abbandonare, mi sentivo molto oppressa all’idea di timbrare il cartellino: ora lavoro cinque volte di più, guadagno un terzo, ma sono più contenta.

Il contatto con il design quando è avvenuto?

Perché Silvia aveva bisogno di una persona che conoscesse anche il mondo dell’arte contemporanea, per leggere l’art design che stava emergendo in quel momento. Io allora scrivevo su Mente Locale, su Flash Art, collaboravo con Pink Summer di Genova, e poi ho virato decisamente sul design.

Parliamo di Operae: come hai conosciuto Paola Zini e Sara Fortunati?

Ero uno dei nomi in una rosa di possibili curatori per l’edizione di quest’anno. A loro è piaciuta l’idea di fare leva su un’idea di coraggio, di portare nuove gallerie che lavorano sul contemporaneo.

Come funziona Operae? Mi ha stupito sentire che provieni dall’art design, perché anzi dal manifesto e dallo statement sembra che la tua ricerca vada in direzione opposta, quella del design “utile”, per il mondo reale.

Proprio perché conosco molto bene entrambi i mondi, quello dell’arte e quello del design, posso dire con sicurezza che non si somigliano affatto, che c’è grande confusione in questo momento ma funzionano in modo completamente diverso. Per me questa è l’occasione per fare ordine: mettere giù dieci punti chiari e fare appello per un design che sia design, che richiede un insieme di competenze identificabili. Possedere una stampante 3D non fa di nessuno un designer, e una persona che sappia lavorare benissimo il legno non è detto che produca design: il falegname o l’artigiano, anche eccelsi, sono una cosa diversa. Ci tenevo molto a chiarire l’identità del design, che è stata diluita nel mondo dell’arte, dei makers, di una serie di mondi contigui che però rischiano di mettere a repentaglio l’idea di progettualità. Il design ha un ruolo importante nelle emergenze, nella sanità, nell’interfaccia di un cellulare, nel gommone che trasporta i migranti.

Io cerco di viaggiare il più possibile, tra le design week e gli incontri di mezzo mondo, e ho l’impressione che nelle generazioni più giovani questa consapevolezza sia quasi innata. Si occupano dei problemi sociali, reali, del presente con enorme convinzione. Per esempio alla design week di Beijing hanno cambiato il destino di una porzione di hutong che, come la maggior parte del tessuto urbano pechinese, erano votati alla distruzione. I designer hanno progettato una serie di soluzioni ingegnosissime ai problemi strutturali dei vecchi quartieri, come i bagni o la privacy, che sono stati presi sul serio.

Chi hai invitato a partecipare, con che criteri?

Ci sono due sezioni: quella dei designer, circa 30, internazionali, provenienti dal Giappone, dall’America, dalla Francia, dalla Germania, con progetti inediti oppure che rispondevano al tema Designing the future. Le risposte all’application sono state di eccezionale qualità. A Operae questi designer incontreranno delle aziende in modalità b2b, in vista di collaborazioni concrete.

Poi c’è la sezione Piemonte Handmade, fondata sull’affiancamento di 10 designer e 10 artigiani piemontesi, a cui ho scelto di abbinare 10 gallerie – 8 italiane e 2 francesi –, che poi distribuiscono i prototipi, le mostrano e vendono in altre fiere. È artigianato in chiave contemporanea, che supera il classico rapporto del cliente a bottega, immettendolo in un circuito di collezionismo completamente diverso.

Le gallerie avranno anche una sezione in cui potranno esporre le loro cose, la propria ricerca. Oltre a questo c’è il progetto degli Zaven con i minusieri, che rileggono il grandissimo lavoro che questi fanno con nuovi prodotti e con dei video che documentano la loro abilità.

Età media?

Molto giovani, sotto i trenta.

Che percentuale dei 30 designer sono italiani?

Circa un terzo.

Ma quindi, tornando alle premesse, che cosa vedremo in mostra? Ci saranno il design dei servizi, della sanità, dell’interazione?

Non più di tanto: questo era il punto di partenza, ma c’è il design che interseca discipline diverse, nato dalla cooperazione con antropologi, scienziati, filosofi. Tecnologia ce n’è ancora poca, in generale.

Ci racconti qualcuno dei progetti?

Molto interessante il caso di Italpietre, specializzata nella lavorazione della pietra di Luserna, che ha lavorato con la Galleria Nero di Arezzo e Duccio Maria Gambi, è la stessa ditta che ha fornito l’esterno per il Louvre di Abu Dhabi, ma questo non l’ha resa un’azienda tronfia: sono stati entusiasti di Duccio Maria Gambi, e lui di loro, anche perché per un designer non è facile avere accesso a processi di questo genere. Le foto sono bellissime, come di una band nella cava di pietra.

Poi c’è Piece of Cake, Pendulum Clock: il progetto di un duo di designer russi molto interessanti, sperimentali e multidisciplinari. Il loro orologio a pendolo disegna le cifre dell’orario attraverso un costante flusso liquido, e solo per pochi istanti. Un oggetto che ridisegna l’idea di misurazione e la percezione del tempo.

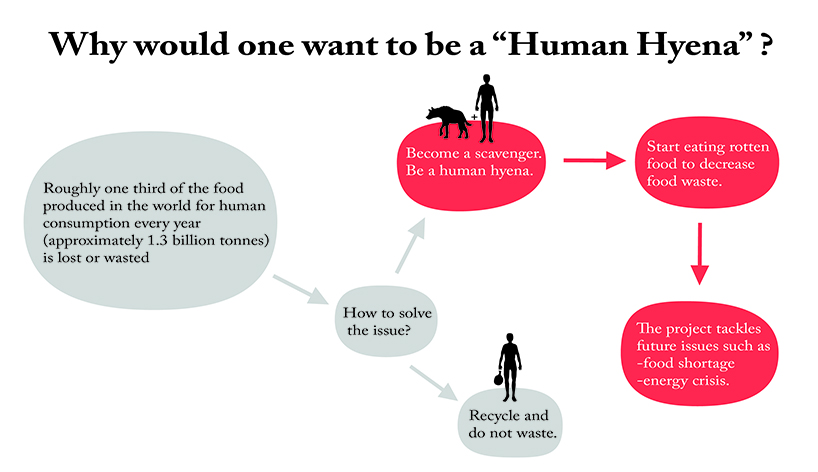

E infine per Human Hyena, Paul Gong (la sua ricerca intreccia design e biotecnologie), si è ispirato alle iene per affrontare il problema dello spreco del cibo. Ha progettato tre nuovi strumenti che modificano gusto e olfatto e quindi consentono all’uomo di mangiare cibi che attualmente vengono scartati, resi assimilabili da nuovi batteri creati tramite biologia sintetica. Una riflessione sul transumanesimo, e la possibilità di modificare biologicamente il corpo umano per risolvere una serie di questioni.

E sulle gallerie che mi dici?

Camp, che sta facendo un lavoro di ricerca pazzesco, non solo sui designer ma anche sul significato del design. Ora per esempio hanno fatto una collettiva sui vasi, di una semplicità radicale e proprio per questo molto sofisticata. Ritornando al mio desiderio di mettere ordine nel panorama contemporaneo, il vaso è un oggetto che da sempre si colleziona e si modella, e un ragionamento approfondito era assolutamente necessario. L’incontro tra Camp Design Gallery e Paolo Gonzato con la vetreria torinese Cristal King è stato un’occasione per mettersi alla prova, sperimentare tecnica e materiale, e spingerli oltre i soliti utilizzi. Una sinergia di punti di vista diversi che ha portato un risultato nuovo, per tutti. Un progetto forte, inatteso, coraggioso.

Salvatore Lanteri, localizzato vicino a NOLO, fa un anno a novembre, ha fatto un lavoro incredibile sulla ceramica, portando ceramisti bravissimi da mezzo mondo. Qui ha lavorato con il duo di designer Odd Matter e Simone Desirò, maestro decoratore che realizza finti marmi secondo tecniche in voga nelle regge europee dei secoli scorsi. La sinergia scaturita tra questo mondo antico, sospeso in cima alla Valsesia, e i due progettisti (originari di Polonia e Olanda) tra i più sperimentali e all’avanguardia nella ricerca su forme e materiali ha portato una tecnica antica nella contemporaneità più vera, con un pezzo di grande interesse e bellezza. È un buon momento per Milano, anche se poi devo dire che a New York ho visto ben altre file davanti alle gallerie di design contemporaneo, come decenni fa succedeva per certe gallerie d’arte, e questo mi conferma che una serie di mondi stanno convergendo in questa direzione. Per questo Operae è un’analisi dell’adesso proiettata sul domani, anche nei talk: ne avremo uno sull’artigianato con Stefano Micelli, uno sul collezionismo con Maria Cristina Didero, uno intitolato BE BRAVE.

Tu parli molto delle scuole come fulcro del nuovo design, ma non credi che in un certo qual modo le nordiche, ad esempio, spingano troppo sullo storytelling?

Dipende: l’ECAL fa una cosa, il Politecnico un’altra, il Royal College completamente altro, ognuna di loro ha un’identità molto forte. Le scuole stanno ridisegnando la geografia del design, i designer sono riconoscibili per provenienza, fino all’eccesso in effetti.

E che ti sembra di quelle estere, ne conosci qualcuna?

Negli ultimi anni mi hanno colpito due scuole, non in positivo: Dubai e la Cina, dove ancora manca libertà creativa. Tutto sommato hanno ancora bisogno della vecchia Europa.

Che sta succedendo negli Stati Uniti? Il design si identifica sempre con la Silicon Valley?

Ultimamente mi è piaciuta moltissimo l’ultima mostra di Sight Unseen a Los Angeles, che mappava un design negli USA concentrato sull’autoproduzione, radicato sul territorio, con materiali locali, una sorta di neoartigianato che produce un linguaggio e un’estetica americana. Si potrebbe chiamare neo-hipsterismo, l’equivalente della moda slow: bar di Brooklin con i tubi di ottone e le lampadine a luce gialla, poltrone di pelle dall’Ohio.

Che mi dici di Torino? Come ci hai lavorato?

Molto educata, ci ho lavorato bene. Tutte le volte che ho presentato il progetto c’era una preparazione, un’attenzione inusuale per me, sia nelle istituzioni pubbliche che private. Sono interlocutori eccezionali.

Dove vai a bere e a mangiare?

Twist on classic sui Navigli (abito in Darsena) è il mio rifugium peccatorum. Fede e Matteo sono amici, il Twist ormai è una succursale di casa. Con loro ho capito quali sono i miei gusti e ho imparato a bere bene. Sono una banconista, secondo sgabello da sinistra.

Poi la mia migliore amica abita all’Isola e andiamo all’Anche bar, raramente al Botanical.

Per mangiare giro di più: abbiamo una serie di pizzerie in città, il mio fidanzato che è salernitano mi porta solo o da Sorbillo o da Rosso Pomodoro, sulle altre è ipercritico. Ormai mi ha condizionato totalmente alla cucina partenopea, un posto imprescindibile è Amici del Liberty. Scialatielli allo scoglio e poesie del cuoco che spunta dalla cucina per declamare in dialetto sono la mia serata ideale.