In un periodo di grande incertezza che ha colpito gravemente il mondo della cultura, il collettivo (ab)Normal ha pensato ad una soluzione per promuovere il dialogo virtuale negli spazi museali. Il collettivo ha realizzato DICHO, un padiglione progettato in collaborazione con la Biennale di Architettura di Tbilisi 2020 e con la Triennale di Milano dove si sono tenuti incontri on line per il mese di ottobre e di novembre 2020. DICHO è uno spazio che ha interconnesso le due realtà culturali tramite lo streaming via Twitch, il media più utilizzato dai gamer nazionali ed internazionali, accessibile a tutti. Li abbiamo incontrati per farci raccontare la loro storia e questa ultima esperienza.

L’intersezione tra tecnologia, religione, gaming e architettura è diventata la protagonista immancabile di una serie di immagini

Partiamo dal principio. Chi siete e come vi siete conosciuti?

(ab)Normal è composto da Marcello Carpino, Mattia Inselvini, Davide Masserini e Luigi Savio. Ci siamo conosciuti a Rotterdam, lavorando per lo studio OMA. Condividiamo diversi interessi, separati dal discorso architettonico, che da argomenti di conversazione davanti ad una birra o in pausa pranzo, si sono lentamente strutturati in un discorso comune. In particolare ci ossessiona il rapporto tra spazio e tecnologia e come tra i due insiemi stiano emergendo contrapposizioni che trasformano la vita di tutti i giorni.

Quando nasce (ab)Normal e perché?

(ab)Normal nasce nel 2017 come un’esplorazione per immagini delle ossessioni formali e culturali che da sempre abitano i nostri progetti. L’intersezione tra tecnologia, religione, gaming e architettura è diventata la protagonista immancabile di una serie di immagini prodotte attraverso l’utilizzo disfunzionale di motori di rendering e software di modellazione 3d. La scelta del rendering come media, deriva dalla necessità di esplorare le potenzialità del software come strumento di produzione artistica. Spesso ci veniva richiesto di realizzare immagini fotorealistiche dei progetti che seguivamo, con l’obiettivo però di riprodurre condizioni atmosferiche assolutamente non reali, dettate per lo più da esigenze di mercato. Il fotorealismo muscolare che sta alla base della rappresentazione dell’architettura ci frustrava, non ci permetteva di esprimere al meglio le nostre istanze artistiche e soprattutto, appiattiva tutto, trasformando qualsiasi progetto in un incubo neoliberista ricoperto dalla surreale luce di un tramonto norvegese. Come atto di protesta e liberazione abbiamo progressivamente compreso le potenzialità espressive dell’utilizzo della tecnologia fuori dal suo contesto di efficienza, e abbiamo cominciato a sperimentare con altri tipi di dispositivi tecnologici.

Due di voi vivono a Milano, uno in Olanda e uno in Svizzera, ma avete comunque tutti vissuto qui. Che rapporto avete con la città? Quanto è importante vivere a Milano per voi?

La nostra formazione professionale ci ha portato a vivere in diversi continenti, cambiando casa uno o due volte all’anno per un periodo di tempo piuttosto lungo. Queste esperienze hanno sicuramente influito nel modo in cui concepiamo l’appartenenza al paese in cui siamo cresciuti. Lo stesso (ab)Normal è nato sostanzialmente come una collaborazione tra persone dislocate in diverse parti d’Europa. Nell’ultimo periodo ci siamo accorti che quanto detto prima è vero solo in parte. Più i progetti diventano complessi più sentiamo la necessità di essere radicati in una realtà produttiva che ci si supporti. Milano da questo punto di vista, offre una ecosistema popolato da istituzioni culturali, fornitori e produttori del mondo del design unico nel suo genere. Per questo noi assieme ad altre realtà, abbiamo scelto Milano. Tuttavia, è importante anche sottolineare quanto la scena creativa Milanese si muova e produca con scarsità di risorse completamente abbandonata dalla classe politica del paese. Forse proprio per questo motivo siamo liberi di affrontare nel contesto milanese qualsiasi tipo di argomento.

Cosa è DICHO e perché si chiama DICHO?

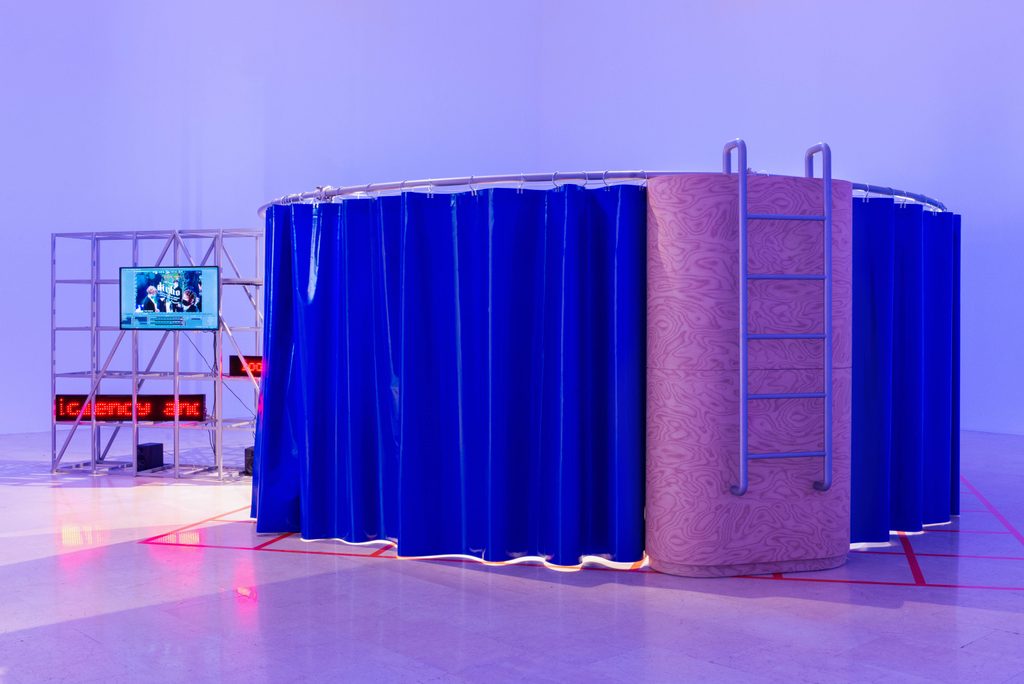

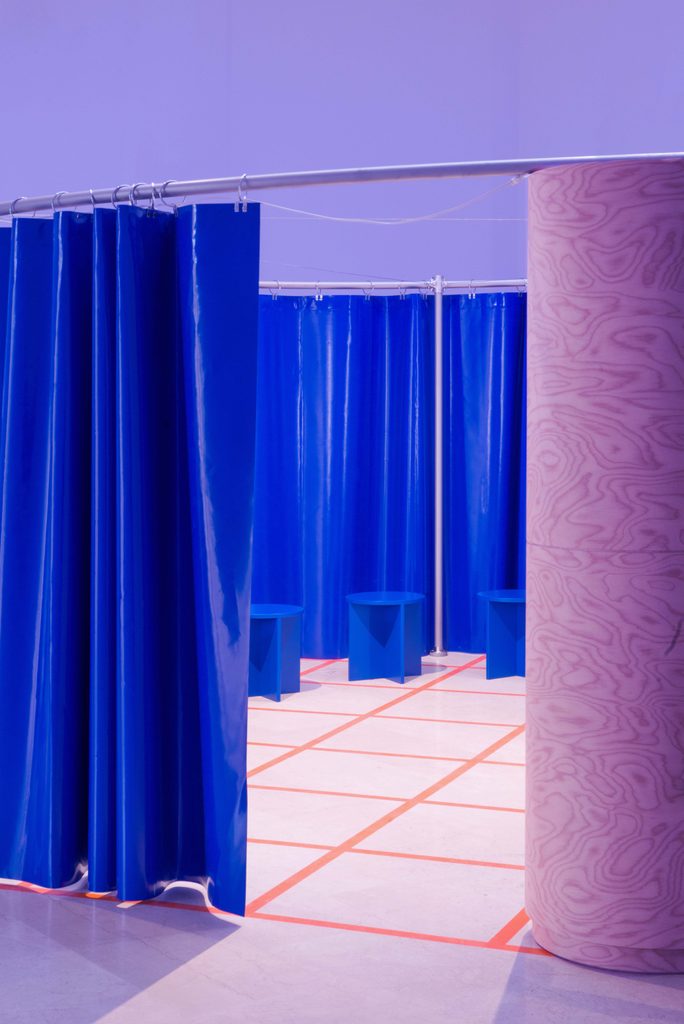

DICHO è l’ultima incarnazione di un progetto che abbiamo cominciato due anni fa, uno spazio d’incontro cucito su misura delle nuove forme di imprenditoria digitale (YouTube, influencer etc.), nato come base per la creazione di una nuova tipologia di habitat domestico. Il prototipo di uno spazio neutrale, e per tale caratteristica flessibile nell’acquisire qualsiasi sembianza; una superficie a scomparsa cromatica, dove generare qualsiasi sfondo lo user necessiti per raccontare la propria versione della realtà.

Il nome vuol dire tante cose, o forse niente…Principalmente fa riferimento alla dicotomia tra spazio fisico e piattaforma digitale. Il termine in sé è una forma gergale della parola dicotomia, da noi inventata. Un tentativo di imitare lo slang di internet, che tende a semplificare e comprimere qualsiasi significato.

Potete parlarci del lavoro di ricerca dietro alla progettazione di questo padiglione? Perché proprio il blu?

Tutto parte dalla constatazione che la creazione di valore basata sullo sfruttamento della vita privata e sull’utilizzo spasmodico di dispositivi mobile, contrappone al fisiologico bisogno di abitare uno spazio. La rete, promuovendo l’auto-osservazione come strumento di produzione di valore economico, diventa imbattibile e rimpiazza completamente lo spazio architettonico. Una serie di fotografie che Hannes Meyer pubblicò nel 1926 è stata cruciale per la nostra ricerca. Le immagini ritraevano la scenografia di una stanza da letto, di un minimalismo disarmante, arredata con pochi oggetti. Benché non vi sia una presa di posizione chiara, è lo stesso autore che dichiara l’appartamento una cella di resistenza contro la privatizzazione dello spazio, proponendo uno spazio domestico flessibile e adattabile, non customizzato e soprattutto aperto a tutti.

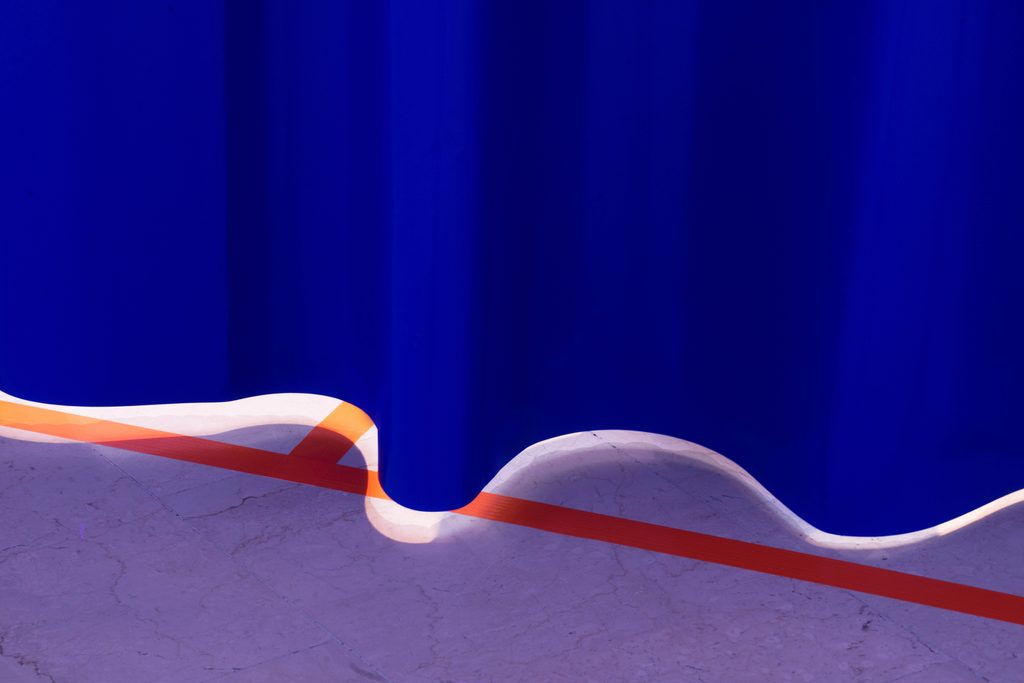

L’inquietante parallelismo tra l’assenza di customizzazione dell’appartamento di Mayer e l’obsolescenza dello spazio domestico contemporaneo a fronte dell’ascesa del social networking ci pone di fronte ad una necessaria rivalutazione del confine tra pubblico e privato. Oggi le emergenti categorie dello User e degli Influencer considerano spazio privato tutto ciò che è contenuto nel proprio smartphone, confinando lo spazio dove vivono al ruolo di scenografia, intercambiabile e aggiornabile a seconda format che si propone. Nessuno inorridisce di fronte all’intrusione domestica, basta che rimanga nell’ambito di un’interazione digitale. Da queste conclusioni nasce il progetto di Dicho, che trasforma la casa in una superficie a scomparsa cromatica. Il colore blu è funzionale a tale operazione, facilitando la sostituzione della tenda con qualsiasi sfondo disponibile; è una tecnologia ormai piuttosto obsoleta, usata prima nel cinema e oggi accessibile a chiunque voglia intraprendere la carriera dello streamer.

Parlateci della collaborazione con la Biennale di Tbilisi.

Abbiamo scoperto la Biennale di Architettura di Tbilisi attraverso un articolo di e-flux che sponsorizzava una open call per progetti. Come molte istituzioni culturali, anche la biennale di Tbilisi si è dovuta adattare alle limitazioni imposte dal COVID, trasformando il proprio format in una biennale apolide e supportando progetti dislocati in tante città europee. Il nostro progetto evidentemente intercettava molti dei valori che animano lo spirito della Biennale. Inoltre il nostro obiettivo era quello di mettere in contatto un’istituzione antica come la Triennale di Milano, con una grande storia alle spalle, e una realtà estremamente giovane come quella di Tbilisi.

Perché avete scelto Twitch come canale?

Twitch è una piattaforma che offre un grande varietà di strumenti per le trasmissioni di contenuti in diretta. E’ l’ambiente perfetto per chi costruisce una narrativa basata sul “hic et nunc”. A differenza di altre piattaforme, Twitch genera un rapporto molto intimo con i suoi fruitori proprio grazie all’esclusività della diretta live. E’ una piattaforma che unisce piuttosto che segregare, che elimina ed appiattisce le differenze culturali, sociali ed economiche, caratteristica che risponde perfettamente al tema della biennale di Tbilisi “What do we have in common?”

Il futuro della cultura è virtuale? Lo spazio museale come spazio architettonico sparirà?

Ad entrambe le domande vorremmo rispondere di no. Siamo ancora molto legati al design dello spazio fisico, pratica che continua ad entusiasmarci ogni giorno di più. Tuttavia è indubbio che lo spazio museale sia retrocesso alla fine della catena della produzione artistica. Quello che entra nei musei è spesso una versione edulcorata già digerita di ciò che accade nelle gallerie indipendenti, negli spazi occupati ed oggi più che mai, nella rete. Il museo non esiste più da decenni come mero spazio di fruizione culturale passiva. Ciononostante non si vedono tipologie alternative convincenti.

Quale potrebbe essere un’evoluzione futura di questo progetto?

Dicho non è un risultato ma piuttosto un punto di partenza per la ricerca di una nuova tipologia di domesticità.

I due padiglioni mettono in risalto ed estremizzano quello che negli ultimi anni sta diventando una realtà quotidiana per molte persone, ovvero la creazione di contenuto digitale – banalmente dal ragazzo che gioca a Fortnite, all’imprenditore che fa una Zoom videocall con un cliente dal salotto di casa. Prima di capire quale sarà la traiettoria futura di questo progetto ci stiamo focalizzando nell’assorbire l’enorme varietà di contenuti che sono stati prodotti in tre settimane di installazione. Potremmo rispondere alla domanda tra qualche mese

Opinioni conclusive sul programma che avete proposto?

Questo è il primo progetto nel quale vestiamo simultaneamente i panni del curatore e del set designer. E’ stata una sfida che ci ha messo a dura prova, ma siamo riusciti ad entrare in contatto con realtà che altrimenti sarebbero state non raggiungibili. Come, ad esempio, la scena dei registi trap, che grazie alla collaborazione con Forgotten Architecture, hanno utilizzato il padiglione di Milano come spazio di confronto. Oppure, come Ryan Scavincky, architetto ed educatore che guida un corso che ibrida architettura e videogioco alla Ohio State University e alla Kent state University.