In questi giorni in edicola trovate Il giorno del giudizio, numero 301 di Nathan Never. È un numero importante non solo perché continua la celebrazione dei 25 anni dell’eroe più famoso della fantascienza made in Italy, una festa cominciata nell’albo firmato il mese scorso da papà Bepi Vigna. Lo è soprattutto perché di quella storia inaugurata il 18 giugno del 1991, Il giorno del giudizio avrebbe dovuto raccontare l’epilogo già due anni dopo. Almeno secondo Antonio Serra, che con Vigna e Michele Medda arrivò dalla Sardegna alla corte di Sergio Bonelli con in testa il personaggio e il suo mondo. Poi le cose andarono diversamente. E dal ’93, l’epilogo fu, come dire, rimandato.

Ne abbiamo parlato con Serra, nato ad Alghero ma milanese dal 1986: a 53 anni, di cui più di 30 spesi a inventar racconti, Antonio è un pezzo di storia della narrazione italiana, non solo di quella raccolta in albi mensili.

Zero – Nathan Never nasce dall’iniziativa tua, di Medda e Vigna, la “banda dei sardi” del fumetto italiano. Ma Nathan fu un approdo; la vostra attività partiva prima. Raccontami perché, alla fine degli anni 70, Cagliari era uno dei poli della fantascienza italiana

Antonio Serra – Perché c’eravamo io e un piccolo gruppo di pazzi. Sono sempre stato un grande appassionato di fantascienza e all’epoca frequentavo il liceo classico “Dettori” di Cagliari. A un certo punto ci fu una di quelle tante rivolte studentesche della nostra tradizione da cui scaturì il cosiddetto “monte ore”, per cui gli studenti potevano autogestire una piccola porzione dell’orario didattico. Per quanto oggi la cosa mi faccia ridere, allora raccolse un gruppo di amici dedito alla fantascienza, con il quale si leggevano e commentavano brani dai romanzi più significativi del genere.

In breve si decise di fondare una fanzine. Oggi si farebbe fatica a immaginare la complessità dell’iniziativa che fu: non solo internet era ancora là da venire, addirittura pochi conoscevano le fotocopiatrici. Lo ricordo bene, perché vidi la prima grazie a mio padre, il cui ufficio l’aveva comprata come tecnologia all’avanguardia, per sostituire il ciclostile. L’unica altra era alla stazione ferroviaria di Cagliari, con quella carta terribile, simile alla copiativa.

Insomma, la gestione del monte ore e soprattutto la passione portarono ancora nell’era del ciclostile a «Fate largo», pubblicazione autoprodotta il cui titolo era ispirato al romanzo di Harry Harrison, Largo! Largo! (Richard Fleischer ne diresse nel 1966 l’adattamento cinematografico, 2022: i sopravvissuti, ndr).

Le origini punk di quel tipo di pubblicazioni si addicevano bene a una fantascienza che ai tempi aveva connotazioni politiche evidenti. Anche in Italia, o sbaglio?

Quel che dici era vero nel caso di tanti gruppi di appassionati. Non nel nostro; allora la parola nemmeno circolava, ma eravamo troppo nerd per essere politicamente impegnati. Probabile che qualcuno del gruppo lo fosse. Ma la maggioranza, me compreso, era troppo persa nei propri universi paralleli per essere anche schierata.

Insomma, leggevamo di tutto e avevamo opinioni molto diversificate sugli autori. Ben inteso, quelli di un’epoca remota della fantascienza, i cui classici erano gli Isaac Asimov, i Robert Heinlein o gli Sheckley, quando ancora il cyberpunk non esisteva. Ah, certo, ovviamente c’era anche Philip Dick, che a me però non piaceva affatto.

Perché?

Perché ancora oggi – e temo lo ripeterò più volte – amo le storie strutturate. E non avendo ragioni politiche alla base della mia passione, quel che scriveva Dick mi sembrava poco sensato. Addirittura un po’ campato per aria. Ovvio, con gli anni ne ho colto e apprezzato l’importanza, ma all’epoca gli preferivo Asimov e soprattutto Heinlein, un autore che oggi verrebbe considerato di destra, ma che mi ha sempre colpito per l’estrema solidità delle strutture narrative.

Poi che cos’è successo?

Che alla passione per la fantascienza affiancavo quella per il fumetto, allora come disegnatore. E questo ci porta in una fase successiva, agli inizi degli anni 80, quando fra le vie centrali di Cagliari, ai tempi piene di bugigattoli, si organizzavano eventi al centro culturale “Il circolo”, animato da Gianfranco Ghironi.

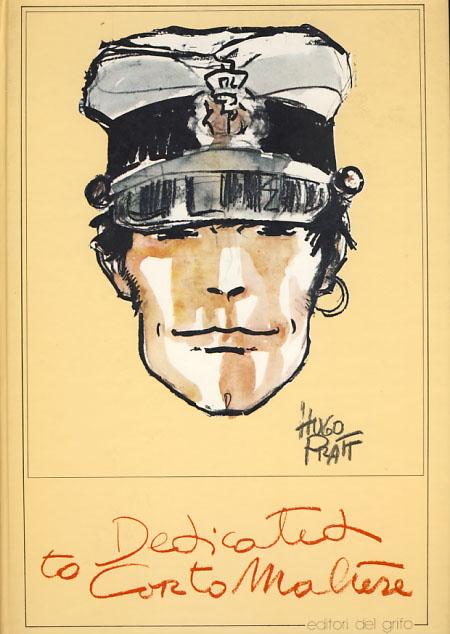

Proprio il Circolo divenne la prima sede italiana dell’Arcicomics, che stava in quel momento costituendosi. Motivo per cui venne organizzata una mostra collettiva, Dedicated to Corto Maltese, con le immagini pubblicate nel libro omonimo edito dal Grifo. Un evento allora senza precedenti a Cagliari e temo con pochi succedanei, se escludiamo quelli poi organizzati da Michele, Bepi o da me.

Ah, vi conoscevate già

No, ci siamo conosciuti in quell’occasione. Lessi della mostra ed essendo, appunto, una cosa piuttosto unica ci andai subito. Intuito il mio interesse, mi venne proposto da altri lì presenti di rivederci per parlarne pochi giorni dopo. E a quell’incontro conobbi Bepi e Michele, Vanna Vinci e Mario Rivelli – poi diventato noto come Otto Gabos – più una serie di altre persone tutte con la voglia di fare qualcosa di diverso.

Ecco, con estrema difficoltà, qualcosa di diverso provammo a farlo davvero: incontri, altre mostre di fumetti. Che poi significava esporre i nostri lavori. Ma senza riuscire a far capire di cosa si trattasse. Ci venivano dati dei banchetti per vendere albi usati, insomma, non esattamente quello che avevamo in mente.

Mi incuriosirebbe sapere quanta gente frequentava quegli eventi

Be’, tutti gli interessati. Non certo una miriade di persone, sia chiaro, ma era un altro mondo, di cose del genere se ne vedevano poche. Ci eravamo proposti anche di fare storie brevi, in modo che qualche curioso potesse leggerle. Per questo successe un’altra di quelle cose che, col senno di poi, si possono considerare una svolta: in quegli anni fu fondata la terza rete Rai (la prima trasmissione fu il 15 dicembre del ’79, ndr). Cosa che implicò l’allestimento, in ogni regione, di una sede locale. La decisione innescò uno scandalo, con la Rai accusata di sprecare i fondi pubblici investendoli in sedi inutili e perlopiù inattive. Si consideri che i Tg regionali ancora erano là da venire. Insomma, avevano messo in piedi gli studi, ma non esistevano trasmissioni regolari.

Credo per far fronte alle contestazioni, venne deciso che i programmi nazionali, quindi quelli trasmessi anche dalle prime due reti, avrebbero dovuto essere realizzati ciclicamente in sedi diverse. Una situazione durata anni.

Ebbene, fra i programmi decentralizzati, su Rai 1 c’era Cartoni magici, un contenitore destinato ai ragazzi che fra le altre aveva una rubrica sui fumetti. Tre o quattro volte la settimana veniva intervistato un autore diverso.

Per un colpo di fortuna incredibile, venne stabilito che l’intervista ad Alfredo Castelli, ai tempi neo direttore con Silver della rivista «Eureka», sarebbe stata realizzata nella sede Rai di Cagliari. Ricordo che il nostro gruppo, al tempo ribattezzatosi “Bande dessinée” – che volete, ci piaceva crederci auteur – aveva mandato tutti i lavori dei suoi componenti proprio a «Eureka», per farli giudicare nella rubrica di Gianni Bono, IF.

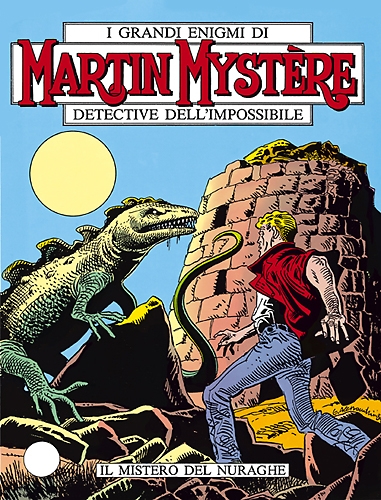

Insomma, Castelli, che aveva visto i nostri lavori, mi chiamò per incontrarci. Mi disse di aver trovato alcune cose interessanti e di volerci parlare. Ricordo che con la mia 500 blu andammo a prenderlo in aeroporto e finimmo a cena insieme. Ci confidò di trovare nei nostri lavori cose scritte bene, ma disegnate in maniera acerba. E ci chiese se avessimo voluto aiutarlo nella stesura di qualche soggetto per un personaggio che aveva inventato l’anno precedente, nel 1982, Martin Mystère, che appassionato di storie fantastiche qual ero, ovviamente conoscevo bene.

Fu quell’opportunità a far nascere davvero il “gruppo dei Sardi”, con Michele, Bepi e il sottoscritto. E proprio la Sardegna ci fornì le prime idee sottoposte a Castelli: Baunei, paese d’origine di Bepi, è un posto circondato da tantissime leggende locali, racconti di animali fantastici e simili. Le sfruttammo per scrivere il nostro primo soggetto, che subito piacque ad Alfredo e fu da lui trasformato in una sceneggiatura prima, e nell’albo Il mistero del nuraghe, poi.

A quel punto, sull’onda soprattutto della mia passione tecnologica e fantascientifica, iniziammo a mandare parecchie idee a Castelli, in fondo le tante sfaccettature di Martin Mystère consentivano uno spettro contenutistico ampio. Evidentemente le nostre proposte lo convinsero, visto che ci chiese di trasformarle in sceneggiature firmate da noi. Essendo però molto impegnato, ci mise in contatto con chi, alla Sergio Bonelli Editore, si occupava di rivedere le storie per Martin Mystére. Insomma, passò i nostri lavori a Tiziano Sclavi.

Sclavi?

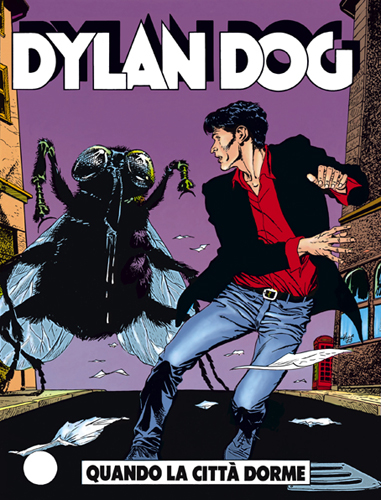

Sì, ai tempi faceva quello che poi avrei fatto io per anni: esaminava le sceneggiature. Tiziano ci chiamò per dirci che le delle storie proposte alcune erano perfette, altre troppo macabre per Martin Mystère. E mentre temevamo venissero scartate, ci propose di scrivere per un nuovo albo cui stava da poco lavorando, una cosa creata da lui: Dylan Dog. Ci spedì le sceneggiature dei primi numeri e ci mettemmo subito al lavoro. E in effetti scrivemmo diverse cose: Quando la città dorme, per esempio, era una storia pensata per Martin Mystére che divenne un numero di Dylan.

Quanto tempo passò fra l’incontro con Castelli e la prima consegna per Sclavi?

Circa un anno e mezzo, non di più. Lo ricordo bene perché ero sotto servizio militare. E mi trasferii a Milano chiedendo un cambio di destinazione, altra opportunità appena inaugurata, giusto per sottolineare un’altra volta quanto i casi del destino siano rilevanti. Insomma, alle 17 finivo il servizio e in divisa arrivavo in Bonelli. Alfredo mi preparava tutto il materiale, che recuperavo e cui lavoravo la notte, in caserma. Puoi chiedere se non ci credi.

Ci credo. Poi?

Poi arrivò il momento in cui ci pagarono per la prima volta. Ci colsero di sorpresa, non ci avevamo nemmeno pensato e men che meno ci immaginavamo cifre così.

Si guadagnava molto?

Rispetto a oggi, era una cosa stratosferica. Mio padre non ci poteva credere. Fece addirittura un controllo sul conto della Bonelli perché era sicuro che quei soldi non fossero disponibili.

Lo erano?

Eccome, tanto che in quattr’e quattr’otto mollai gli studi per scrivere, con grande rammarico dei miei. Ma insomma, anche loro avevano capito quanto la cosa fosse seria. Fui assunto in redazione alla Bonelli nel settembre 1986, quando mi trasferii definitivamente a Milano, continuando a far gruppo con Michele e Bepi. Ma visto che loro erano rimasti in Sardegna, cominciammo a firmare storie anche separatamente.

Nathan Never nacque in quel periodo, giusto?

Un paio d’anni dopo: in una riunione dell”88, Sergio Bonelli e l’allora direttore generale, Decio Canzio, sull’onda dell’incredibile successo di Dylan Dog chiesero a tutti quali fossero i generi non coperti dalla casa editrice. Doveroso sottolineare che alla riunione non presenziavo come autore, ma come segretario. Insomma ero incaricato di stendere il resoconto delle cose discusse. Venne fuori che i generi non coperti erano il fantasy e il rosa, che Sergio tollerava a fatica, e la fantascienza. Partimmo con un compito a casa: chiunque avesse avuto proposte in ambito fantascientifico doveva farsi avanti.

Un invito a nozze

Esatto. Tanto che finita la riunione chiamai Bepi e Michele per informarli. A dire il vero a qualcosa del genere stavamo già lavorando da un po’, un’idea immaginata soprattutto da Michele. Non facemmo altro che sottoporla alla casa editrice. Anzi, a Sergio in persona, raggiungendolo in vacanza a Porto Rotondo. L’11 novembre del 1989 lo convincemmo, Nathan Never sarebbe finito in edicola e per la prima volta mi furono date queste – agita qualcosa di rumoroso appeso alla cintura, ndr -, le chiavi dell’ufficio.

Un’investitura?

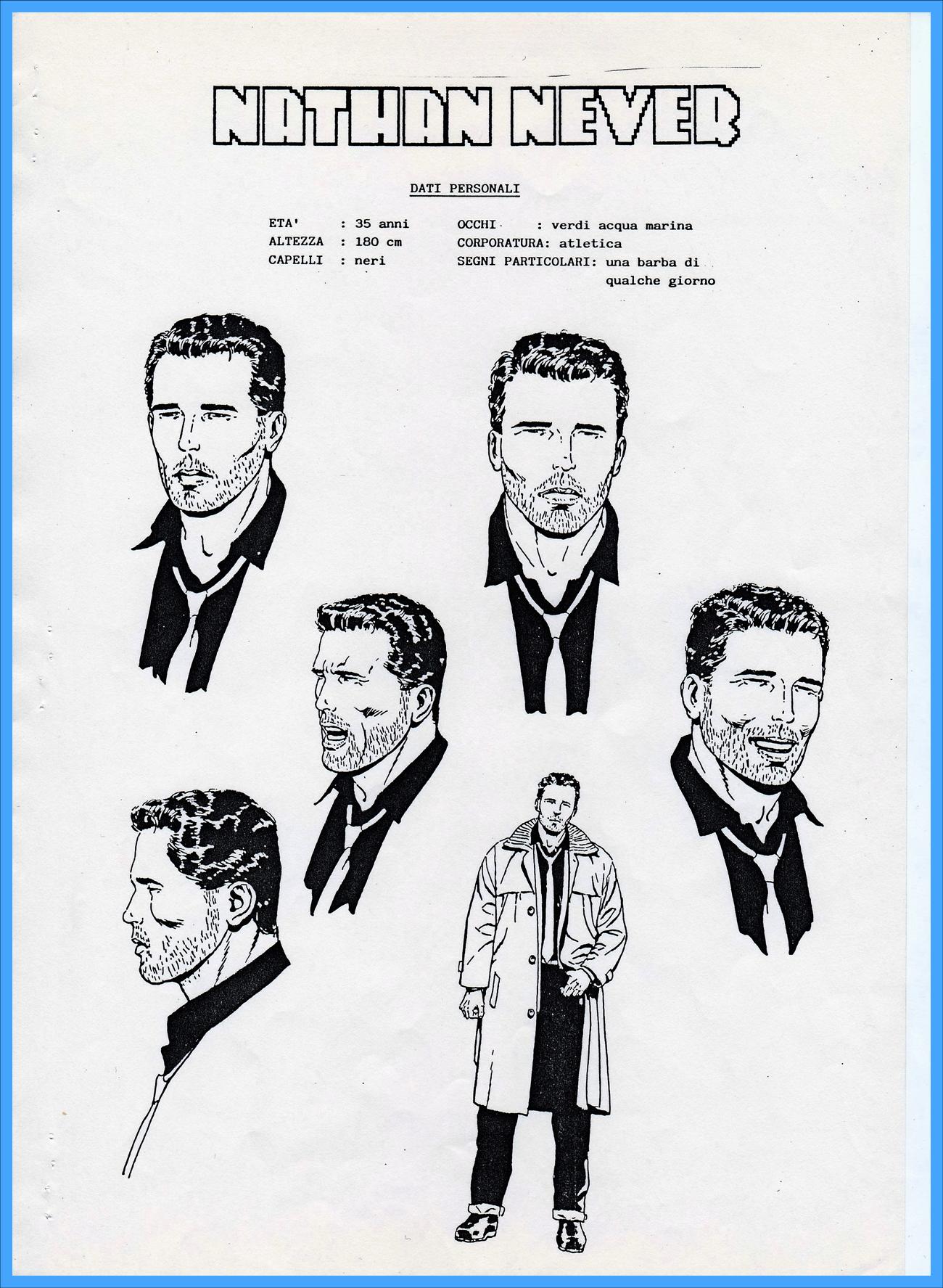

Piuttosto l’incarico di rimanere fino a tardi per preparare i dossier, fotocopiarli – internet latitava ancora – e stendere la famosa “bibbia” del personaggio, di oltre 250 pagine, con le linee guida cui i futuri sceneggiatori avrebbero dovuto attenersi e la parte visiva per chi avrebbe disegnato le storie. Tutta fatta a mano, con ritagli di cose che raccoglievo da anni e le prime suggestioni giapponesi finalmente rintracciabili anche in Italia. Iniziammo anche a contattare i disegnatori, ai tempi pressoché sconosciuti e tutti giovani, ragazzi come Roberto De Angelis, Nicola Mari, Germano Bonazzi. Una fase preparatoria durata tre anni, prima di finire in edicola nel giugno del 1991. Motivo per cui direi che i 25 anni di Nathan forse sono più 35…

Mi ha sempre incuriosito quell’uscita: nel ’91 il boom della fantascienza era tramontato. Insomma si era lontani da Guerre stellari e pure da Matrix…

Vero, la fantascienza era fuori mercato. Ma la Bonelli no, anzi dominava la scena: Dylan Dog vendeva centinaia di migliaia di copie al mese, motivo per cui speravamo che una parte del suo pubblico ci venisse dietro. Andò bene: non solo il primo Nathan vendette 300mila copie, ma parecchi lettori rimasero fedeli al personaggio anche dopo. Di solito, anche quando un debutto funziona, il secondo numero registra un crollo di vendite e il terzo dà un’indicazione piuttosto verosimile di quanto si venderà da lì in poi. Nathan rimase stabile oltre le 180mila copie per più di dieci anni. Bei tempi.

Perché, oggi?

Siamo stabili intorno alle 30mila copie al mese. Poco rispetto all’epoca d’oro, ma molto se rapportato alle vendite medie attuali.

Che cos’è cambiato?

Le cose a disposizione dei lettori. Per dirne una, ai tempi i videogiochi praticamente non esistevano. La Playstation non era ancora uscita. Mi ricordo che la provammo già in questa nuova palazzina, non quella storica della casa editrice – al leggendario 38 di via Buonarroti, nda. E insomma, mentre per la prima volta giocavamo a Resident Evil proprio in questa stanza, Nathan c’era da anni. Ecco, direi che fu una rivoluzione radicale: i videogiochi hanno cambiato il mondo.

L’argomento mi tocca da vicino, ma non vorrei distrarmi: doveva chiamarsi Nathan Nemo, perché non rimase così?

Perché Nemo ricordava a Bonelli una casa editrice di fumetti fallita pochi anni prima, cosa che non gli sembrava di buon auspicio. Come dargli torto?

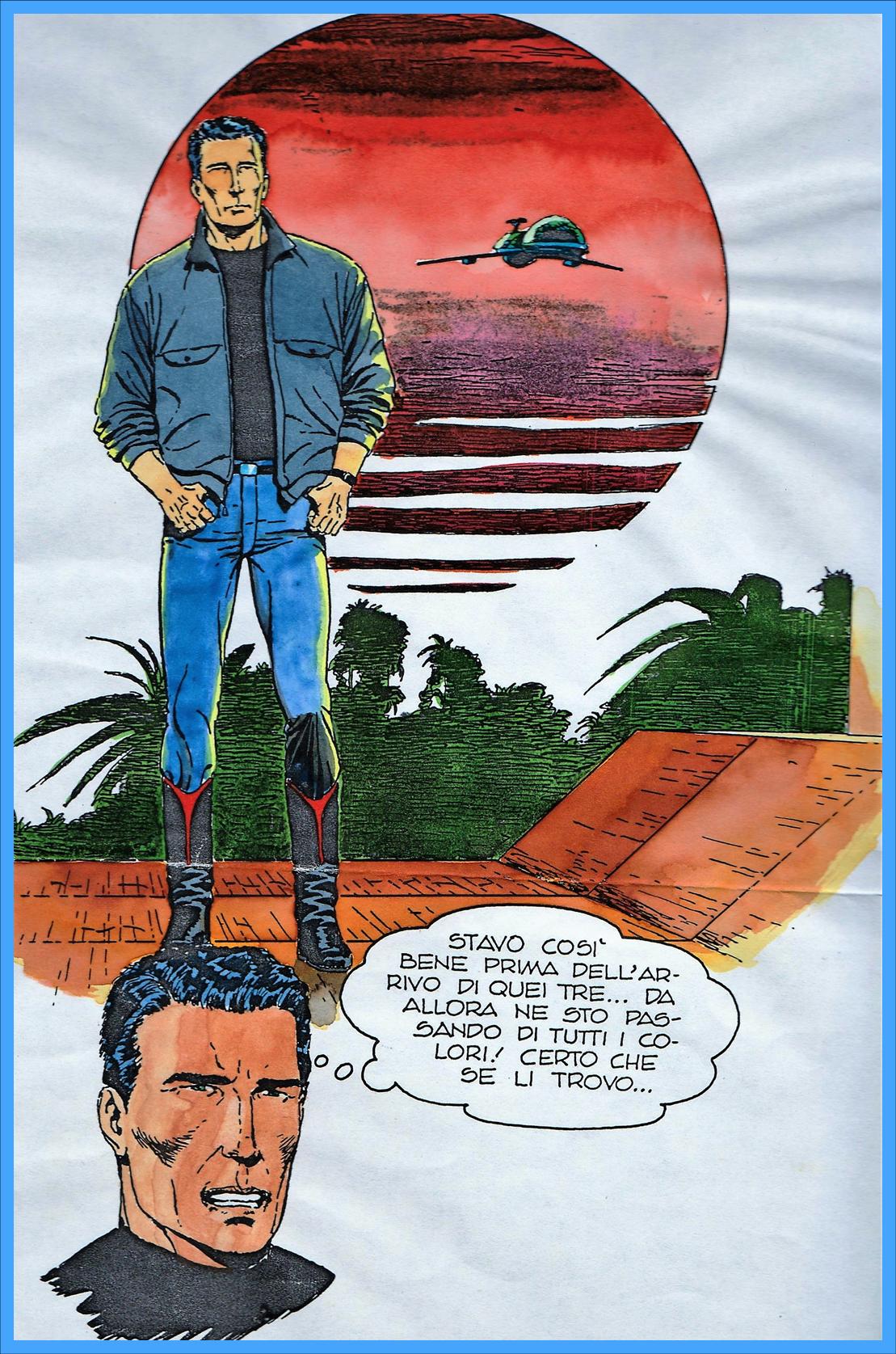

Ai tempi mi colpì molto la cura dei disegni, un approccio molto diverso anche dagli altri albi della casa

Avevamo cercato di cambiare l’approccio, in maniera da apparire più al passo coi tempi, personaggio e genere lo imponevano. Martin e Dylan erano rimasti sul classico dal punto di vista visivo. Anche a livello di impaginazione, noi avevamo tentato strade diverse, peraltro non immediatamente gradite da Sergio, che comunque ci diete carta bianca. Dire che anche quel tratto contribuì al successo dell’albo mi è impossibile, ma credo che un po’ sia stato così.

Credo che Nathan Never sia stato rivoluzionario per molti aspetti. Sempre tu sia d’accordo, per quali?

Be’, penso anzitutto alla continuità narrativa. Un elemento sotterraneo in altri fumetti Bonelli, come Zagor, Martyn o Dylan, che si ricordano eventi accaduti in albi precedenti, ma per la prima volta strutturato con Nathan. E permettimi di dire che questo fu il mio apporto principale: da cultore della Marvel, soprattutto degli X-Men di Chris Claremont e degli Alpha Fight di Claremont e Jonn Byrne, proposi che la storia di Nathan si sviluppasse senza soluzione di continuità. Occorreva fosse chiaro che personaggi ed eventi si muovevano in un mondo condiviso.

Credo sia stata questa cosa a colpire i lettori all’inizio: il fatto, per esempio, che l’eroe avesse un passato non raccontato – se non 20 numeri dopo – ma significativo e narrativamente strutturato. Se proprio dovessi vantarmi di qualcosa, ecco, direi che se il personaggio è soprattutto merito di Michele e Bepi, la struttura del suo mondo è più opera mia.

Quanti anni ti eri immaginato mentre scrivevi il futuro del personaggio?

L’ho appena scritto nella presentazione de Il giorno del giudizio: me ne ero immaginati un po’ pochi. Pensavo che al massimo saremmo durati due anni.

Davvero?

Certo; diciamo che la complessità del mondo di Nathan gli avrebbe permesso di proseguire a lungo, cosa per fortuna successa, ma non ho mai potuto raccontare la storia che avevo originariamente in testa, una storia con un epilogo preciso. La racconto oggi, per sfizio, nel numero in edicola in questi giorni.

Cioè, leggeremo la fine di Nathan Never?

Be’, no, non è la fine – ride – e sarà chiaro leggendo il numero. Tutto si chiude per dar spazio al futuro, come sempre.

Rimanendo in tema di cambiamenti, se non altro bonelliani, il tuo nome ne accompagna diversi: penso a Legs Weaver, il primo personaggio femminile per giunta dall’omosessualità dichiarata. Dove l’hai pescata?

Be’, anche questa non è solo una mia idea, ma un altro parto della collaborazione con Michele e Bepi. Tutto nasceva anzitutto dalla Sigourney Weaver di Alien, che da buoni appassionati ci sentivamo in dovere di omaggiare. Circa l’omosessualità, presente fin dal ’91, decidemmo di ereditare l’atteggiamento di fumetti ed eroi giapponesi, la cui libertà negli orientamenti sessuali era una caratteristica tipica. E giustamente – lo dico con sarcasmo – ritenuta scandalosa dalle nostre parti.

Decidemmo di seguire quella linea e la affidammo al tratto di nuovi disegnatori e soprattutto disegnatrici. Volevo infatti ci fosse una forte componente erotica, ma senza ombra di pornografia e volgarità. Motivo per cui scrivevo i testi e chiedevo alle disegnatrici di interpretarli con la loro sensibilità. In tema di piccole rivoluzioni, fu per quello che per la prima volta in Bonelli vennero assunte disegnatrici.

Come andò?

Molto bene all’inizio, nel ’95, e così per 119 numeri, fino all’ottobre del 2005. Ma come tutte le testate satellite poi è stata fra le prime vittime della crisi dell’editoria, esplosa ben prima di quella economica generalizzata.

E cosa mi dici del fatto che per primo introducesti un albo Bonelli in cui il protagonista era cattivo, Greystorm?

Ah, ah, ah! in effetti sono sempre io quello che fa queste cose. In realtà quella volta andò in maniera diversa: dopo la chiusura di Legs le ragazze di cui ho appena parlato rischiavano il posto. E Sergio Bonelli voleva evitarlo in tutti i modi. Anzitutto proponendo ci si inventasse una nuova serie. Cosa in quel momento più difficile, perché anche a causa delle contingenze Sergio aveva richieste molto più specifiche di prima. Tanto che per due anni rifiutò qualsiasi idea gli proponessimo, anche perché le mie continuavano a essere proposte trasversali, se si vuole poco bonelliane. Ero convinto che per incuriosire un pubblico più distratto avremmo dovuto evitare certi nostri cliché.

Sergio, però, non era soddisfatto da proposte – le mie – che insistevano su personaggi molto giovani e connotati in maniera diversa rispetto a quanto avessimo fatto fino ad allora: i miei protagonisti non erano bianchi e caucasici, per esempio. Ero certo fosse necessario adattarsi ai tempi, in rapida evoluzione, e pensavo che ragazzi del Pacifico, neri e tatuati avrebbero fatto al caso nostro. Essendo in quel momento alle prese con la lettura di Stevenson, collocai le storie a fine Ottocento. E caratterizzai tutto con forti rimandi metaforici, elemento, almeno questo, invero tipico della produzione della casa, si pensi ai robot di Nathan più che altro simbolo di emarginazione e diversità. Ma, appunto, niente pareva convincere l’editore.

Fu allora che ebbi un’idea dettata dalla disperazione: ribaltai la prospettiva. Invece di fare dei ragazzi i protagonisti, focalizzai la narrazione sull’antagonista, lo scienziato pazzo che comunque era presente dalla prima stesura. Quello, improvvisamente, convinse Sergio.

Era uno che ci prendeva, che intuiva i gusti del pubblico?

Senza dubbio. Ci azzeccava moltissimo. Ma era anche una persona molto curiosa e molto amica. Insomma, è probabile non sempre sia stato conquistato dalle mie idee, ma il fatto che gliele proponessi io credo pesasse. Come dire, era un editore vero.

Mi pare siamo passati in maniera troppo leggiadra sul compleanno di Nathan Never, quindi direi di tornarci. C’è chi sostiene che la fantascienza sia simbolica e rappresenti sogni e paure presenti, e chi dice abbia la capacità di pre-mediare, di predisporci emotivamente ad avvenimenti futuri. Tu come vedi Nathan rispetto a questi due atteggiamenti?

Anzitutto credo uno non escluda l’altro. Ciò premesso, condivido pienamente la seconda visione. Soprattutto per quanto riguarda il nostro atteggiamento nei confronti della tecnologia. Credo l’abbia spiegato molto bene Arthur C. Clarke in 3001: Odissea finale, il libro conclusivo della quadrilogia di Odissea nello spazio. All’inizio del romanzo viene recuperato il corpo in ibernazione di Frank Poole, l’astronauta della Discovery disperso nel primo libro (e nel film di Stanley Kubrick). Una volta rianimato, per non traumatizzarlo con un mondo progredito di 1000 anni, Poole viene sistemato in una stanza con un televisore e nient’altro, nemmeno una finestra. È l’astronauta a dire di non avere paura, a spiegare di essere pronto a qualsiasi cosa, proprio per averla vista grazie alla fantascienza del suo tempo.

A dire il vero i teorizzatori della pre-mediazione ci vedono un atteggiamento politico quasi coercitivo. Siamo pre-disposti, in qualche modo condizionati, a pensare cosa faremmo nel futuro. La ricerca automatica di Google ne è un esempio perfetto.

Come posso non essere d’accordo? Fra le cose che faccio, insegno; incontro anche ragazzi molto giovani per parlare di sceneggiatura e fumetti. In tutte le occasioni ritengo necessario sottolineare l’importanza della curiosità, di un atteggiamento che conservi una sana diffidenza rispetto a quanto ci viene detto. Può bastare una verifica incrociata per capire che, per quanto preparati si sia, una sorpresa c’è sempre. Io stesso non mi fido della mia memoria… Chissà se le cose che ti sto dicendo sono vere?

Tuo malgrado, Philip Dick sarebbe molto fiero della domanda, Antonio. Tornando a noi, mi sembra che fra le tante novità Nathan Never abbia saputo intercettare un atteggiamento oggi diffuso nell’intrattenimento: contenuti diffusi, spin off, un universo condiviso e composito. Adesso che cosa succederà? Penso alla Marvel e mi riesce difficile dire faccia fumetti

Non fa neanche film, se è per questo; fa una cosa indefinibile che si chiama Marvel. Per quanto tu possa fisicamente recarti in un cinema, quel che vedi non è un film, ma una porzione di un mondo molto più vasto e difficilmente classificabile. Di sicuro molto strutturato. Tralasciamo mi possano venir raccontate stupidaggini assurde, più importante è concentrarsi su come vengono raccontate. Vale a dire in un modo coerente, ampio e trasversale. È un approccio appassionante, anche in senso tecnico.

E come reagirà Nathan Never a questa tua passione?

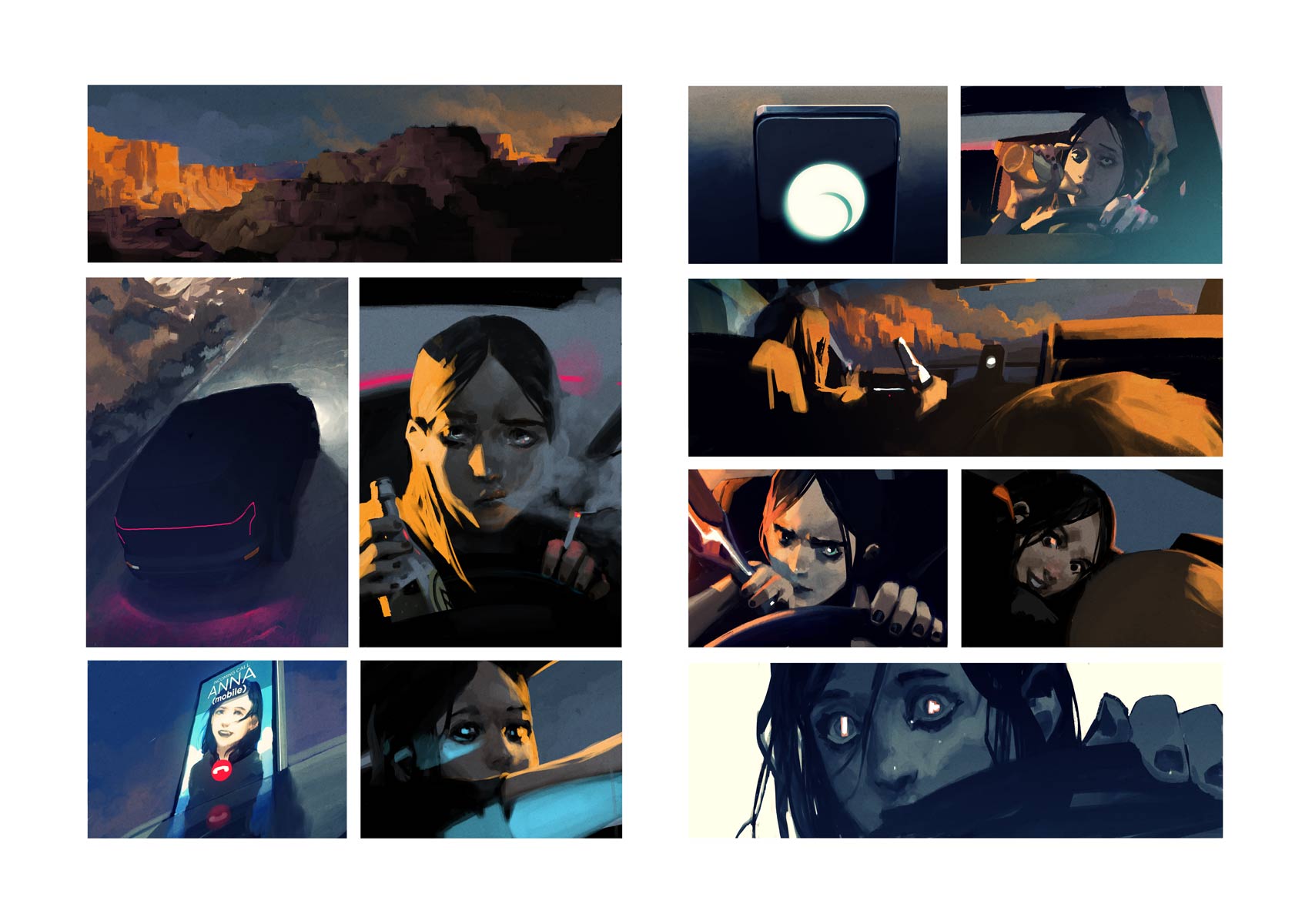

Be’, con i progetti molto diversificati che già lo contraddistinguono: la serie regolare, il numero 300 di Vigna, la mia storia tripla inserita nella continuità principale e inaugurata da Il giorno del giudizio, la serie successiva che verrà firmata da Medda e disegnata da Bonazzi. E poi con le miniserie Anno zero, di sei numeri paralleli che usciranno entro l’anno, e un’altra programmata per il 2017. Sono progetti molto vicini, per concezione, alle serie tv contemporanee. Se vuoi compongono un film di Nathan Never su carta. A mia volta sarò, come dire, showrunner di una terza miniserie prevista per il 2018, qualcosa più sui generis: in ognuno dei sei albi previsti Nathan si muoverà nei “mondi della fantascienza”, non nel suo. Voglio negare me stesso venendo meno alla famosa Bibbia preparata 25 anni fa.

Ci saranno un noir à la Blade Runner, un albo che mescolerà Mad Max a Samurai, serie di enorme successo in Giappone, un altro in stile Flash Gordon, una storia ispirata alla fantascienza televisiva e dei fumetti inglesi anni 60 e 70, da Spazio 1999 a Thunderbirds, un episodio steampunk e un gran finale dedicato ai cartoni animati nipponici, con robot giganti post anni 90 à la Neon Genesis Evengelion.

Quanto tempo occorre per scrivere una miniserie così?

Sempre non si venga interrotti con mille altri lavori, un albo di 94/100 pagine richiede almeno un mese di lavoro.

Interruzioni? Perché, quanti lavori fai?

Questo non è argomento di intervista – ride. Tornando a noi, per la celebrazione del 25ennale abbiamo anche gli Universo Alfa, un’altra serie collaterale, e per Lucca Comics, a novembre, avremo Agenzia Alfa, uno speciale disegnato da Massimo Dall’Oglio. I primi sono ambientati nel futuro. La seconda nel futuro di quel futuro. Ecco, mi pare si sia piuttosto in linea con quello che ci succede attorno.

Concordo, per quanto mi sembri sia sempre lo stesso supporto. A quando avremo i film o le narrazioni per device portatili targate Bonelli?

Queste sono strategie non di mia competenza. Posso però dirti che stiamo lavorandoci e al di là di qualche uscita digitale già testata con Mister No e con Nathan. Lo stesso vale per eventuali cessione di diritti per sfruttamenti di altro tipo, che però richiedono tempistiche e procedure impressionanti.

Torniamo al passato: mentre si sviluppa un’idea si ha la percezione che per per molti anni coinvolgerà la vita di molte persone?

Quando la stai inventando stai infilandoci tutto te stesso. Più che intuirne l’eventuale portata, hai chiaro di star facendo qualcosa di diverso, di “nuovo”. Con le virgolette, mi raccomando. Sulla parola “nuovo”, sempre risate fuori campo.

Comunque, la combinazione, l’alchimia dietro un progetto creativo ha davvero qualcosa che si può percepire come particolare. Il resto sono speranze. A dirla tutta, quando iniziammo a lavorare su Nathan Never eravamo giovani e ingenui. Pensavamo che spinti dalla popolarità di Dylan Dog avremmo giovato di un palcoscenico fantastico. Già ai tempi di Greystorm, complice qualche anno di esperienza e di consapevolezza in più, ero più convinto avrebbe avuto fortuna e nonostante l’uscita in un periodo di crisi.

Per dire, adesso sto lavorando a una nuova serie in collaborazione con Davide Rigamonti, uno degli sceneggiatori recenti più graditi ai lettori di Nathan. Per ora si intitola Odessa, è una storia di fantascienza e ha un meccanismo narrativo… “nuovo” – ride – no, non è vero. Quel che è vero è che ritengo possa incuriosire un pubblico anche di non appassionati. Al di là di questo e della speranza che sia in edicola entro fine 2017 non sarei sicuro di nient’altro.

Quanti numeri avete già pronti prima di lanciare una serie?

Circa due anni. Occorre essere preparati alle emergenze, magari a un ritardo di un autore o un disegnatore, eventualità che ti costringono ad attingere alla tua riserva.

Qualcosa di più personale, Antonio: sardo sì, ma milanese da 30 anni. Ti piace Milano?

Anche qui urge un aneddoto: quando ero piccolo, i bambini potevano viaggiare in aereo pagando poco o nulla. Mio padre, spesso in giro per lavoro, ne approfittò per portarmi con lui. Ricordo di aver visitato Napoli, Roma e parecchie altre città. E ricordo che una volta a Milano, addirittura appena aperto il portellone dell’aereo, pensai: ecco, questo è il posto in cui vorrei stare. Avrò avuto 10 o 11 anni.

Col tempo la sensazione divenne certezza. Mi ricordo che da appassionato di cinema, qualche anno più tardi cercavo la sceneggiatura de I sette samurai. Qualcosa che oggi farebbe ridere, ma all’epoca era un’impresa improba. Tanto che a Cagliari, quando ancora i cataloghi online erano fantasia, mi dissero di non sapere nemmeno di cosa parlassi. Appena arrivato a Milano, per il servizio militare, andai alla Hoepli. Alla libraia chiesi la sceneggiatura e la risposta mi cambiò la vita: «In che edizione la preferisce?».

Questa è casa mia, pensai. E ovviamente comprai l’edizione di lusso, quella rilegata.

Com’è cambiata Milano da allora?

Be’, è cambiato il mondo, non solo Milano. La città che mi accolse oltre 30 anni fa era al centro dell’Europa, viveva un dinamismo fortissimo, era una Milano che doveva ancora fare delle cose ma era impegnata a farle. La ricordo come ricca di cultura e di solidarietà. A un occhio “estraneo” come il mio, tutte quelle librerie e i cinema sembravano il paradiso, un paradiso pronto ad accogliere chi arrivasse da fuori.

E adesso?

Credo sia peggiorata e, sia chiaro, senza che la colpa vada data a un’amministrazione o a un’altra. Il mondo è diverso e secondo me molto più difficile di prima. Da un lato anche la centralità di capitali culturali come Londra o Berlino è stata stemperata da internet. Dall’altro lato la città si è espansa in modo stratosferico. Io, che non sono certo qui da sempre, posso comunque dire «Una volta qui era tutta campagna». La gestione dei servizi, la difficoltà di gestire un mostro che si estende a queste velocità ha conseguenze inevitabili. Anche dal punto di vista umano mi sembra di poter parlare di un peggioramento, per quanto ci siano ancora degli slanci straordinari, che rincuorano.

Quando non lavora cosa fa Antonio Serra?

Quando non lavora Antonio Serra?

Be’, a bere o mangiare andrai

Posso dirti di avere una casa, in zona Mac Mahon, ma di vivere qui, in redazione. Bazzico l’area da queste parti, il Kapricorn, l’Accademia, i tantissimi ristoranti giapponesi qui attorno. A proposito, posso dire di ricordarmi il primo ristorante giapponese aperto a Milano. Insomma, vado spesso a cena con i colleghi, ma solo perché poi si torna qui a lavorare.

E i libri dove li compri?

Vicino a casa mia, alla Odradek: un po’ un caso eccezionale, un esempio raro di libreria vera, schierata, piccola, di quelle amministrate da persone che distinguono i libri perché li conoscono.

Bevi?

Pochissimo, se non quando vado al Mulligans, vicino casa.

A bruciapelo: ha ancora senso e che senso ha oggi il fumetto?

Devo risponderti per forza che il fumetto ha ancora senso e quindi dico che sì, il fumetto ha ancora senso. Ed è una risposta che ripeto anche a me ogni giorno; mi lasciassi prendere dallo sconforto sarebbe finita. A parte gli scherzi, pensiamo – e qui lo pensiamo tutti – che ci sia ancora una dimensione difendibile del prodotto cartaceo.

Consigliami qualche giovane autore da tenere d’occhio

Giacomo Bevilaqua, che è noto per il suo A panda piace, ma fa anche fumetti realistici, come Metamorphosis. Ecco, secondo me Bevilacqua è un genio. Scrive cose complesse e molto suggestive. Semplicemente lo fa in un momento in cui è piuttosto dura se ti allontani dalla vignetta carina e più dirompente su internet. Cosa che, sia chiaro, a lui esce altrettanto bene.

Con LRNZ non avete mai lavorato su Nathan Never? Ho sempre pensato dovesse qualcosa allo stile dettagliato dei vostri albi

Non a Nathan. LRNZ però sta lavorando a Monolith (progetto, presto tradotto in film, di Roberto Recchioni e Mauro Uzzeo, nda)

Visto che poco fa parlavi di fenomeni dirompenti su internet: dimmi cosa ne pensi di Zerocalcare: il suo successo è un bene per il settore, o un caso eccezionale?

Direi che non tocca la produzione del fumetto avventuroso tradizionale, che è quello che facciamo in questa casa editrice. Togliendo ogni responsabilità al buon Michele, che è un ragazzo straordinario e produce lavori bellissimi, credo che involontariamente il suo successo crei un po’ di confusione nel definire il fumetto. Questo è un caso in cui la parola non è di alcun aiuto e i tentativi di differenziazione, tipo parlare di graphic novel, aiutano anche meno.

Cioè?

Frammentano. La realtà dice che la crisi non riguarda il mezzo espressivo, ma l’avventura, che nella sua forma classica è quello di cui ci occupiamo noi. Una flessione, ben inteso, che riguarda anche il mercato giapponese o quello francese. Anzitutto perché il genere oggi si esprime attraverso i già citati videogiochi. Poi per qualcosa che spiegava bene, ancora una volta, Bonelli; amava definire i fumetti «il cinema dei poveri», un’affermazione più profonda di quanto non sembri.

Intendeva dire che nei fumetti è possibile riprodurre con pochi soldi cose al cinema costosissime. E far provare emozioni forti evitando le goffaggini tempo fa tipiche di un cinema fantastico “vorrei ma non posso”, quello con i cavi visibili sulle astronavi o con make up buffi. Bene, il digitale ha annullato anche questa distanza immaginifica. Oggi, di fronte a un film della Marvel, vedo esattamente quello che avevo immaginato guardandolo sulla pagina. Vedo un fumetto e un film insieme e nessuno dei due. Questa è la cosa che ha cambiato le carte in tavola: oggi non si cerca più il fumetto per coltivare l’immaginario, come hanno fatto tutte le generazioni precedenti.

Allora mi tocca rifarti la domanda: che senso ha adesso il fumetto d’avventura?

Dobbiamo trovarlo. Dobbiamo combattere