Gli amici di un tempo non ci sono più ma lei va ancora in studio ogni giorno. Rosanna Bianchi Piccoli ha 88 anni e fa ceramiche da una vita, ha collaborato con artisti e architetti, ha percorso la storia del design dal dopoguerra ai giorni nostri. Siamo andati nel suo studio, così raccolto e silenzioso, in un cortile verde che sembra venire da un’altra dimensione, la Milano dei Navigli, il “Ticinese” per farci raccontare qualcosa di più della sua vita e del suo lavoro.

Zero: Come ha cominciato a fare la ceramica?

Rosina Bianchi Piccoli: Sono nata nel 1929, ero figlia unica di genitori vecchissimi ed ero sempre malata. A dieci anni mi mandarono in Liguria dai Morpurgo, a Villa Ada. Lì venivano insegnanti da Savona, da Albissola venne a fare la ceramica una giovane ragazza e con pennello a “penna d’oca” mi insegnò il Bianco e Blu del “Vecchia Savona”. Avevo dieci anni. Il Bianco e Blu mi è rimasto addosso.

Quando ha capito che sarebbe diventata una professione?

Fin da bambina o forse per me è sempre stato un gioco. Tornata a Milano, sotto i bombardamenti andavamo in rifugio ed io immaginavo di essere una principessa russa bianca, mi chiamavo Sonia e mentre le sirene urlavano io allestivo le mie piccole personali con i miei disegni. Erano mostre immaginarie, in attesa che finisse la guerra e di mettermi a studiare pittura.

Che cosa ricorda dei suoi studi?

Ero andata a Brera ma non sopportavo fare i disegni del cadavere. L’odore di formalina mi faceva svenire. Seguivo la scuola di Carlo Carrà. Gran maestro, io vedevo e amavo tanto i suoi quadri e già immaginavo qualcos’altro.

Che cosa immaginava di fare?

La svolta della mia vita è stata la mostra di Picasso a Palazzo Reale (1953). Tutti ricordano Guernica nella Sala delle Cariatidi ma in una sala a fianco c’erano anche delle splendide ceramiche. Avevo visto il piatto con la colomba della pace e mi aveva affascinata. Allora mi ero fiondata a Vallauris ed ero rimasta senza fiato. Da quel momento, ho cominciato a girare l’Europa per vedere arte e studiare, studiare, studiare.

[Ndr: Qui citiamo la piccola biografia, già pubblicata sul catalogo della mostra alla Triennale:

“Vado a Brera, Milano, nel 1943. Ho 14 anni /

Incontro mezzo mondo nel Dopoguerra /

Carrà è mio maestro di Pittura all’Accademia …

Poi giro l’altra metà del mondo a volo d’uccello …

Resto tramortita in Francia, a Vallauris, dalle ceramiche di Picasso,

ad Amsterdam da Vermeer / ho 20 anni e viaggio e viaggio,

e, immobile, pressoché, viaggio ancora adesso. Ho 80 anni 2009 /

1957 – 62 ricerca socio-etno-antropologica lavoro con i cocciari popolari, i

sopravvissuti / Dormo nei loro retrobottega con le loro terre …

… E con le mie terre …

Vado in giro ancora per il mondo da Faenza a Tokio ad “Andromeda” con i miei “Cosmopiatti” 2011/13”]

Dove è andata?

Tre anni di viaggi a cercare ceramiche contemporanee e non, in Austria, in Svizzera, in Germania ma soprattutto in Scandinavia, nel ’51 in Triennale a Milano avevo incontrato loro ceramiche stupende. Sono stata nelle grandi fabbriche del Nord, la Arabia di Helsinki e la Gustavsberg in Svezia e poi la Royal Copenhagen. Ho scoperto i loro colori, i loro materiali, le loro temperature ma soprattutto la verità dei nordici, le loro ceramiche avevano a che fare con la loro terra, i loro licheni, il cielo, con tutto il loro paesaggio. Era tutto così interessatamente bello e a Copenhagen avevo già la mia stanza dipinta di giallo e avrei potuto restare lassù per sempre.

Perché invece è tornata?

Tutta colpa di Augusto Morello, l’inventore del Compasso d’Oro e a lungo presidente della Triennale. A quei tempi era art director alla Rinascente e faceva scambi di stage tra Italia e Scandinavia, allora hanno invitato anche me. Ma a quel tempo mi interessava di più il mondo della tradizione popolare italiana, andai in Sicilia, in Abruzzo, in Toscana e a Faenza.

Chi erano i suoi compagni di viaggio?

Potrei dire il Lucio Fontana del grande neon alla Triennale e Antonia Campi che aveva fatto un’opera in cima allo scalone ma potrei dire anche Irene Kowaliska che era arrivata a Vietri negli anni Trenta con la colonia tedesca. Allora ho preso coraggio e ho cominciato a lavorare con forno mio e con la mia terra.

Quali sono stati i passi decisivi?

Innanzitutto il rapporto con la Galleria “il Sestante”, Milano, diretta da Lina e Marisa Villa, la mia prima mostra nel 1959 con gli “Albarelli” che riprendevano in chiave moderna antiche forme italiane dei vasi degli speziali. Avevo cominciato a usare il mio marchio della ruota dentata, un insieme, così sono impressi ancora oggi i miei pezzi.

Poi ci fu la sua prima Triennale, nel 1961.

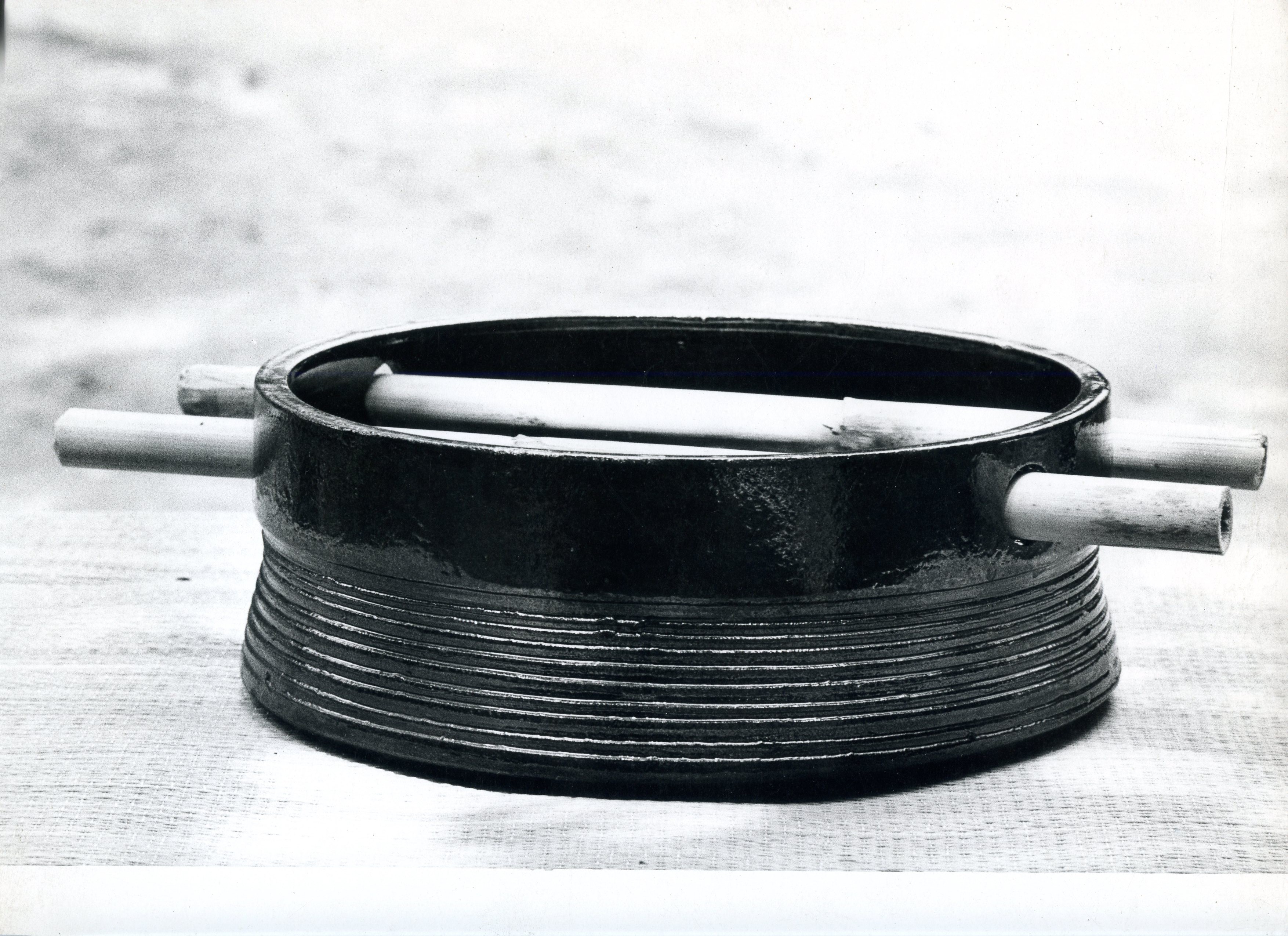

Erano ceramiche da fuoco, le “Pignatte” [Inserire foto Aldo Ballo], forme, forme, la tradizione italiana, i colori della ceramica popolare, studiare e disegnare, studiare e disegnare, usavo tre ossidi solamente: il ferro giallo, il rame verde, il manganese bruno. La mia ricerca etno-socio-antropologica, in progetti sperimentali pilota. Furono esposte a Helsinki (Atheneum), Goteborg (Konstmuseet), Stoccolma (Svea Galleriet), Copenhagen (Museo Louisiana di Humlebek), in tutto il Nord Europa e a Milano, alla Galleria il Sestante, e in tante altre esposizioni, esempio a New York nella mitica libreria Rizzoli e alla XXXVI Biennale di Venezia, 1972.

Perché è importante lavorare sulla tradizione?

Si sono interrogati in tanti. Io sono andata a cercare tutti i vecchi Mastri artigiani italiani, dal nord al sud Italia, dalle Marche alla Sicilia. Ricordo Mastro Tritapepe con le sue ceramiche di Lanciano e poi tanti artisti che si erano legati a quelle tradizioni. In quegli anni avevo cominciato la mia ricerca socio-etno-antropologica durata 5 anni. Il mio lavoro è sempre culturalmente politico.

Chi erano a quel tempo i suoi eroi per la ceramica?

Uno su tutti: Fausto Melotti. Avevo una tal soggezione e non mi ci sono mai avvicinata. Lucio Fontana invece lo conoscevo benissimo sosteneva molto i giovani, me compresa, comperando i nostri pezzi, ho venduto a lui due miei Cosmopiatti del 1967. E poi Faenza, con i suoi maestri a cominciare Melandri, Biancini, Zauli, Spagnulo, Nonni, Matteucci, ecc.

Alcuni suoi lavori mi ricordano il lavoro di Nanni Valentini.

Certo, stesso periodo, stessa aria del tempo, penso anche a Scanavino e Meneguzzo.

Nanni è stato un grande amico ed era un uomo meraviglioso. Insieme abbiamo fatto tante cose di interesse comune nell’arte. Nanni è stato uno tra i migliori artisti del dopoguerra ed era davvero un grande interprete di un’epoca della ceramica, di tutte le epoche.

Nelle “Terre” c’è un rimando alla tradizione giapponese.

Parli della contaminazione col bambù? Ti sbagli, sono canne italiane. Nessun simbolismo con il bambù. Solo il rapporto, anche estetico, del senso dei materiali e il territorio, lavoro di gruppo. Certo, ho amato e ammirato tanto questa cultura. Le canne che contaminano i miei pezzi vengono da Fratte Rosa, entroterra pesarese, 1960 circa. Ero andata lì per una residenza e avevo fatto queste famiglie di “Pignatte”. Le canne le raccoglievamo nei campi, vegetazione mediterranea, sempre tradizione italiana. Sponsorizzata dalla mitica galleria “il Sestante”, Milano. Sono stata 23 anni in questa storica scuderia, dove operavano Sottsass, i Pomodoro, Hans Von Klier, Leclerc, Bassoli, Reister, i Del Campo, ecc.

Come nascono i “Cosmopiatti”?

Siamo nel 1967, sono gli anni della conquista dello spazio, del primo viaggio sulla Luna. Il cosmo era lo spazio nuovo e i russi erano davanti a tutti. Io pensai che volevo dedicare un mio lavoro alle stelle, ai geni dell’astronomia, agli astrofisici, ai Nobel. “Vento celeste” “Siano adattate le vele al Vento Celeste, vi sarà gente che non avrà timore nemmeno di fronte a quella immensità” così aveva detto Keplero.

Quando ha capito che ce l’aveva fatta?

Non ho mai pensato di avercela fatta, studio ancora oggi con gran passione, piacere interesse.

Quando però un giorno Vanni Scheiwiller editò il numero 108 della collana Arte Moderna Italiana, all’insegna del Pesce d’Oro, il mio lavoro, inclusi i “Diari”, i “Bianchi”, gli “Horti Sicci” è stata davvero una grande affermazione, con scatti di grandi fotografi, in ordine alfabetico: Aldo Ballo, Arno Hammacher, Alfa Castaldi, Antonia Mulas, Ugo Mulas, Lionel Pasquon, Marirosa Toscani Ballo e un testo di Carlo Bertelli.

Quando vedo i suoi lavori di quegli anni, mi viene in mente Piero Manzoni.

Manzoni l’avevo conosciuto alla galleria Pater, 1959, via Borgonuovo, Milano; io montavo una mia personale di 100 pezzi unici, i “Celadon”, lui smontava una mostra meravigliosa di suoi sublimi Achrome, tutti invenduti, così va la vita e il mercato, poi andò in Danimarca per la linea di Herning (7200 m.), sepolta.

Dove andavate a divertirvi la sera?

Grandi feste negli studi, e a Milano il Santa Tecla e l’Aretusa, il Derby, il Macondo, le Scimmie, il Capolinea e invitati nei vecchi, storici ristoranti: la Brasera, il Don Lisander, il Boeucc, la Bice, il Biffi Scala, il baretto di Sant’Andrea, e a Roma il Piper, e al “Piccolo” la magia della chitarra di Segovia, ma soprattutto a Brera, la Titta dove in una nuvola di fumo di sigaro toscano giocavano a carte i vecchi grandi maestri Carrà, Funi, Carpi, e al Jamaica, che nasceva. E poi il mitico Craja, in piazza Filodrammatici, progettato da Luciano Baldessari con Figini, Pollini e Nizzoli. Però, se devo dirla tutta, alla fine passavo le mie serate alla Casa della Cultura o in Consiglio Comunale.

Andava a teatro?

Alla Scala si andava sempre, ingresso in piedi, in seconda galleria. Ho visto, ascoltato e incontrato i grandi solisti, soprattutto i grandi russi che erano arrivati nel dopoguerra. Poi mi ricordo il Don Giovanni diretto da Herbert von Karajan, con Mario Petri ed Elisabeth Schwarzkopf che faceva Donna Elvira. Un fantastico Fidelio sempre con von Karajan e poi un Rake’s Progress con Igor Stravinskij, dal loggione gli buttarono giù le verdure ma per me era stupendo. Poi al Teatro San Babila diretto da Fantasio Piccoli, fratello di Bobo Piccoli, mio marito.

Mi racconta di suo marito Bobo Piccoli?

Bobo è un artista fantastico. L’ho conosciuto a Brera. Adorava Picasso e Savinio, ha iniziato a dipingere a diciassette anni, subito dopo la guerra ha fatto parte del gruppo di artisti post picassiani, era un impegno estetico e politico. Leggeva Beckett, Sartre, Camus e questo senso esistenzialista dell’esistere si vede nei sui quadri degli anni Cinquanta, sono informali con grandi e potenti pennellate nere.

Suo marito non era mai geloso?

Fu gelosissimo di Arnaldo Pomodoro, il quale una sera ad una vernice mi aveva proposto di portargli i ritagli d’oro da fondere perché mi avrebbe fatto un suo gioiello scultura. Felice lo riferii al Bobo che mi disse: “Ma il gioiello te lo faccio io”. Ovviamente poi Bobo non mi fece nulla e così rimasi senza l’uno né l’altro.

Amici di cui parla spesso: Ettore Sottsass, Arnaldo Pomodoro e Dario Fo.

Sottsass era un uomo davvero affascinante, portava delle gran sciarpe, aveva una sua andatura tutta particolare. Lo chiamavamo Ettorino. L’ho visto per la prima volta alla latteria in via Fiori Chiari, dalle sorelle Pirovini. Andavamo tutti lì a mangiare lo yogurt o la minestra a credito. Lui poi sposò la Fernanda Pivano, donna di grande charme e cultura. Ricordo certe cene bellissime da loro, sul loro terrazzo in via Cappuccio a Milano. Nandina offriva sempre questo fantastico gelato e lo serviva nei piatti stupendi disegnati da Ettore. Poi c’era Dario Fo, a teatro, alla Palazzina Liberty, e i Pomodoro, e le loro storiche feste nei loro studi. E poi, sempre il Fo, alla Pirovini, in Fiori Chiari, con gran verve, ballava sui tavoli con ai piedi i suoi anfibi, residuati di guerra. Ricordo: Dario avrà avuto vent’anni, io sedici o giù di lì, ebbene, posai per un mio ritratto in giacca blu e lunga sciarpa rossa, rivedo il lavoro, a olio, bello, bellissimo, chissà che fine avrà fatto questo quadro di quel gran talento di Fo, il nostro Nobel?

Ora che se ne sono quasi tutti andati, cosa vorrebbe che si facesse?

Abbiamo vissuto mezzo secolo davvero speciale. Se potessi rifarei tutto. Se dovessi dire qualcosa ai giovani, direi di non dimenticare la tradizione. La ceramica, la faïence, la porcellana, ecc. sono tecniche che possono ancora insegnare moltissimo. Basta solo capire che le forme e i colori, la luce, il sole del nostro Paese possono portarci fino dall’altra parte dell’universo.