Adriano Pedrosa nella sua quotidianità è Direttore Artistico del Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Oggi è anche curatore della 60° Biennale di Venezia, che ha intitolato Stranieri ovunque, con un prestito da una serie di lavori di Claire Fontaine, che a loro volta citavano un collettivo torinese. La mostra è articolata tra il Padiglione Centrale dei Giardini e le Corderie dell’Arsenale, accompagnata da ottantotto partecipazioni nazionali, che si sparpagliano anche nel centro cittadino. Prima della caccia ai “padiglioni migliori”, visitare la mostra centrale offre la chiave di accesso allo spirito della manifestazione, spazio in cui il curatore ritaglia e allestisce un frammento dell’incommensurabile mondo dell’arte contemporanea globale. La maggior parte dellə artistə partecipano alla Biennale di Venezia per la prima volta, anche a conclusione di carriera, e ciò è senza dubbio importante, un’occasione preziosa per scoprire nomi e pratiche nuove. Tuttavia, questi oltre trecento artistə sono riuniti in quanto stranieri e/o marginalizzati.

Se i temi e le domande poste da Pedrosa sono opportune, appaiono fragili molte delle soluzioni esposte e il loro insieme.

Viene valorizzato il loro fare artigianale, la tradizione indigena dalla quale provengono, il loro idioma, i costumi, la loro differenza. Questo provoca, in opposizione a un approccio in nuce giusto, una stridente stonatura: se i temi e le domande poste da Pedrosa sono opportune, appaiono fragili molte delle soluzioni esposte e il loro insieme. Non si esce dallo spettro visivo di un punto di vista occidentale (con il paraocchi), tutto continua ad essere goduto da un punto di vista estetico, o letto come veicolo di interessanti narrazioni storico-sociali, ma lontano ed esotico. Lə artistə esposti rimangono troppo spesso solo stranieri, ben lungi dall’aprire una riflessione che problematizzi questo ruolo, collocato geograficamente nel sud globale e chiamato a includere tutte le minoranze: queer, outsider, folk, indigeni, ma aggiungerei: i poveri. Vivere l’arte pensandola straniera, appare sbagliato. Si ha quasi l’impressione che Pedrosa, contemporaneo Noé, avesse una lista con tutti i paesi di ciò che indica come sud globale, e via, via la spuntasse riempiendo la sua Biennale. Ma, come sempre, mancano i due liocorni.

Ma parliamo dei padiglioni

Se è stato messo l’accento sulla quantità di artistə coinvoltə per la prima volta in una Biennale di Venezia, a partire da quelle celebrate dai Leoni d’Oro alla carriera, Anna Maria Maiolino e Nil Yalter, anche tra i paesi partecipanti troviamo alcune nuove presenze: la Repubblica del Benin con un contributo trionfale, l’Etiopia, la Repubblica Democratica di Timor Leste e la Repubblica Unita della Tanzania, mentre Nicaragua, Repubblica di Panama e Senegal rinnovano la partecipazione ma per la prima volta con un padiglione autonomo. Anche il Vaticano ha tanto fatto parlare del proprio padiglione, soprattutto per averlo insediato nella Casa di reclusione femminile di Venezia alla Giudecca, dove Chiara Parisi e Bruno Racine hanno curato la mostra Con i miei occhi. Padiglioni nazionali fa rima con Giardini, tra gli arbusti e le aperture verso il Lido. Si incontrano alcune ricorrenze, a partire da una viva ricerca sul suono, delle azioni, attenzione per lo spazio fisico e inclusione di collettivi, che vanno oltre il mito individuale dell’artista-genio. In questo senso hanno lavorato, per esempio, Mónica de Miranda, Sonia Vaz Borges e Vania Gala, un’artista, una ricercatrice e una coreografa, oggi curatrici del Creole Gardens nel Padiglione Portoghese (ospitato al terzo piano di Palazzo Franchetti). Ben utilizzati i video, sono quasi assenti le ultime tecnologie, e la fotografia regna solo nel padiglione danese. Riconfermano di aver ben compreso il gioco della Biennale di Venezia quegli stati che in fondo la frequentano da svariati decenni. Come la Francia, con un ambiente difficilmente descrivibile ma nel quale è piacevole stare, opera di Julien Creuzet. Un altro morbido spazio da abitare è messo in scena dalla Repubblica Ceca, nel guscio della Slovacchia. La Gran Bretagna, che porta un complesso percorso di filmati di John Akomfrah, da vedere con calma. Ma anche il Giappone, dove Yuko Mori ha costruito una tintinnante installazione con elementi industriali e frutta fresca che si decomporrà, conducendo una riflessione sull’acqua e sul surriscaldamento globale. In Polonia una piccola folla di microfoni invita a Repeat after me, alcuni testi pronunciati da persone riprese: una performance, appunto, sonora e collettiva. All’Arsenale è d’uopo fare un’oretta di fila per il Padiglione Italia, ma vale la pena entrare e ritrovarsi nella suggestiva foresta di tubi innocenti (che suonano), pensata da Massimo Bartolini. Infine, è piacevole come un regalo inaspettato imbattersi nel grande logo rosso della Biennale bighellonando per la città, ed entrare così in qualche padiglione esterno, come quello dell’Azarbaijan alle porte dell’Arsenale stesso, o quello nigeriano, in una palazzina accanto a Campo Santa Margherita, mentre Cuba e il Camerun vi fanno camminare fino ad una delle zone più belle, ai margini nord della città. Tutti e quattro si meritano la vostra curiosità.

Progetti collaterali che rubano la scena

Solo contando le mostre riconosciute ufficialmente dall’Ente Biennale, si arriva a trenta, numero al quale vanno aggiunte le inaugurazioni di meravigliose mostre in musei, gallerie e spazi indipendenti. Da vertigine. Tuttavia, qualcosa si deve pur fare, e la cosa migliore è costruirsi piccoli percorsi personali. Qualche suggerimento: con lo stesso vaporetto che vi ha portato in Giudecca per il Padiglione Vaticano, si può proseguire per l’Isola di San Giorgio, dove visitare le mostre di Berlinde De Bruyckere e Alex Katz. Oppure si può attraversare il canale, scendere alle Zattere ed entrare nel Ballo in maschera dipinto da Ewa Juszkiewicz. Una linea di presenze femminili che include Rebecca Ackroyd al Fondaco Marcello e il Cosmic Garden allestito da Chanakya Foundation di Mumbai. Minimalista e allo stesso tempo artigianale è la La Maison de la Lune Brûlée di Lee Bae, mostra alla Fondazione Wilmotte, che rende omaggio al rituale della Corea del Sud noto come Moonhouse Burning. Grandi, grandissime mostre, che tirano fuori a forza l’aggettivo “imperdibile”, sono il racconto pittorico e scultoreo del rapporto di Willem de Kooning con l’Italia, visitabile alle Gallerie dell’Accademia (che ha la grande peculiarità di aprire alle 8.15), e il Monte di Pietà che Christoph Büchel ha allestito nel prestigioso palazzo sul Canal Grande, Ca’ Corner della Regina, originaria sede del monte dei pegni veneziano (fino al 1969!) che oggi ospita, invece, Fondazione Prada.

Tanti, bei, film d’artista

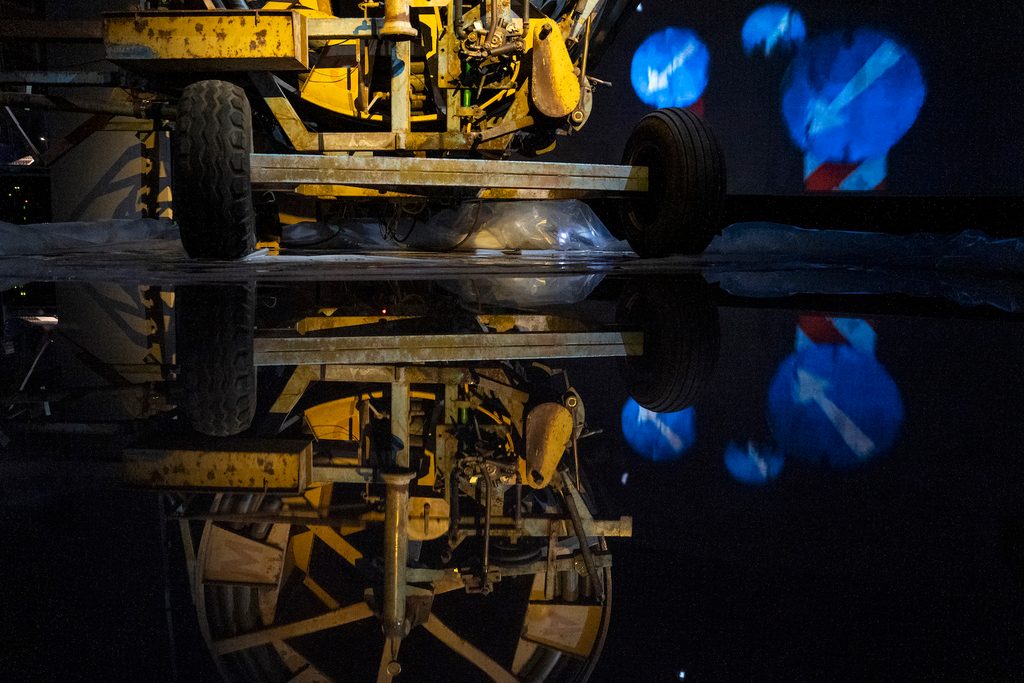

Documentazione di luoghi fragili, racconto di storie, spazio di sperimentazione estetico-formale: il video sembra più in salute che mai. Oltre ai diversi padiglioni, si può costruire un piccolo percorso veneziano alla ricerca di questi film d’artista. Per esempio, prima di entrare ai Giardini, vi trovate a sinistra l’Arsenale Institute for Politics of Representation che ospita Self Portrait as a Coffee-Pot, una raccolta di film, disegni e sede di talk notturni di William Kentdrige. Alle porte posteriori, sempre dei Giardini, passando sull’Isola di Sant’Elena, la tranquilla sede della Società Dante Alighieri manda in scena il Requiem di Jonas Mekas. Ancora un singolo filmato è I Am Hymns of the New Temples di Wael Shawky, allestito in una sala di Palazzo Grimani. Non lontano, nel Complesso dell’Ospedaletto, è visitabile la collettiva Nebula, prodotta dalla Fondazione In Between Art and Film. Si riconferma, per il secondo anno di seguito, una delle mostre più belle del corollario alla Biennale. Raccoglie otto film e installazioni video, di Giorgio Andreotta Calò, Basel Abbas e Ruanne Abou-Rahme, Saodat Ismailova, Cinthia Marcelle e Tiago Mata Machado, Diego Marcon, Basir Mahmood, Ari Benjamin Meyers e Christian Nyampeta. Ultima grande ricognizione sulla produzione filmica è la mostra Your ghosts are mine, accolta a Palazzo Franchetti. I film più recenti sono prodotti o co-prodotti da Doha Film Institute, altri provengono dal Museo Arabo di Arte Moderna e dal futuro Museo Art Mill. Tutti raccontano esperienze comunitarie quotidiane, attraversamenti transnazionali ed esili vissuti nel mondo arabo, africano o asiatico. Non appartengono al giornalismo, ai mass media o all’industria culturale, ma seguono una propria strada autonoma, per raccontare tasselli della storia di paesi devastati da guerre che li modificano continuamente, dove, dunque, è ancora più importante costruire ricordi.