Abbiamo intervistato Edoardo Tresoldi in occasione dell’opening – organizzato in partnership con ZERO – del suo nuovo studio/laboratorio in via Mecenate. Edoardo, per chi non lo conosce ancora, non è solo “quello delle mega cattedrali al Coachella”, ma un’artista che lavora con lo spazio, l’architettura, la materia e l’interazione tra questi elementi da molti anni. In queste righe troverete non solo l’artista e quindi il racconto in prima persona di come nascono, si compongono e cosa c’è dietro le sue mastodontiche opere, ma anche il suo lato più privato e quindi meno conosciuto.

Sapevate che Edoardo ha come passione i festival? Qui ci racconta come e perché dietro a questa cultura vede l’esprimersi e il realizzarsi di un grande sogno collettivo di comunità, senza preconcetti, maschere e ruoli. Ci racconta i luoghi dove preferisce andare a bere e mangiare, dove si rilassa e trascorre il suo tempo libero al di fuori dello studio di produzione.

Alla festa per il tuo opening ci sarà un’installazione. Ce ne parli? Di cosa si tratta?

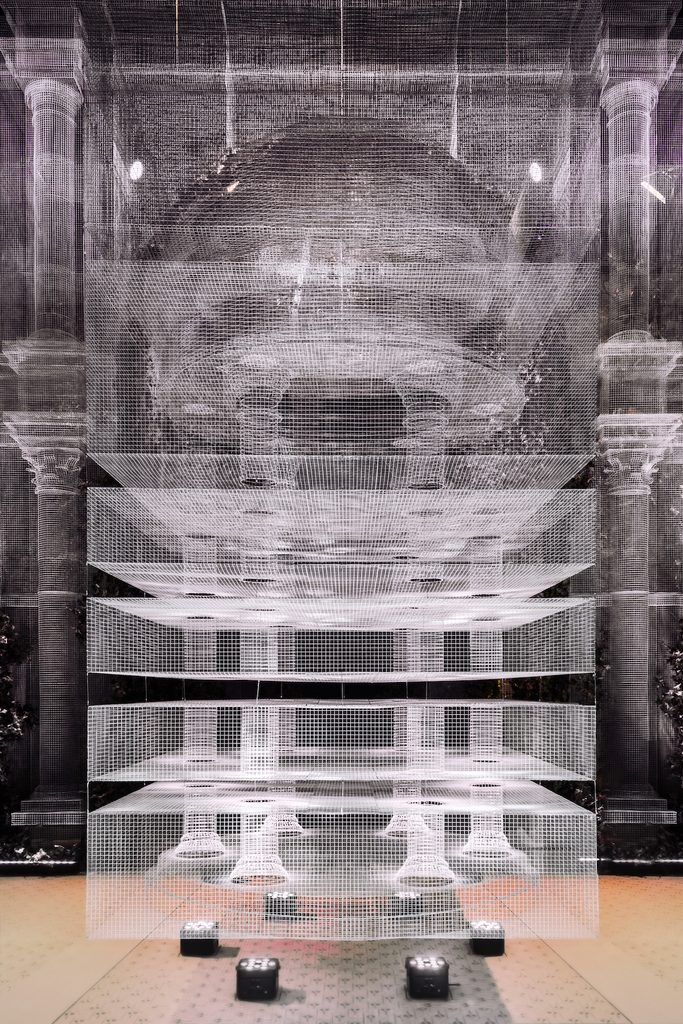

Si chiama Cube Temple (Tempio Cubato) ed è la mia opera più piccola, per questo ci sono molto affezionato. Un po’ come il più piccolo dei 7 nani, per intenderci. C’è un vero legame affettivo. Un esercizio che traduce in breve un po’ tutta la mia ricerca e analisi sulla forma, sull’architettura, sulla trasparenza. Un tempietto all’interno di un cubo sezionato per orizzontale che gioca sulla fisicità e sull’entità dell’assenza e sul negativo della forma. Un cubo ideale, una parte di spazio costruito in negativo non in positivo, come se raccontassi una forma non per quello che è ma per quello che gli sta intorno.

Ci racconti il processo creativo e poi operativo di ogni tua opera? Come hai iniziato?

Ruoto attorno a tutto ciò che è espressione artistica da quando sono piccolo. Dal disegno accademico al design, fino ad arrivare alla scenografia, che poi è quello che ha occupato la maggior parte della mia carriera. Roma è stata la mia scuola, ho lavorato in questo ambito per sei, sette anni e qui ho correlato una serie di conoscenze, legate ai luoghi, allo sviluppo di progetti. Poi sono passato alle sculture: erano dei figurativi in trasparenza che si relazionavano con l’ambiente intorno, ho perfezionato la mia ricerca su quello che vive tra noi e il paesaggio, fino ad avvicinarmi sempre più all’architettura e a queste opere che includono il paesaggio.

Ci racconti il processo creativo e poi operativo di ogni tua opera?

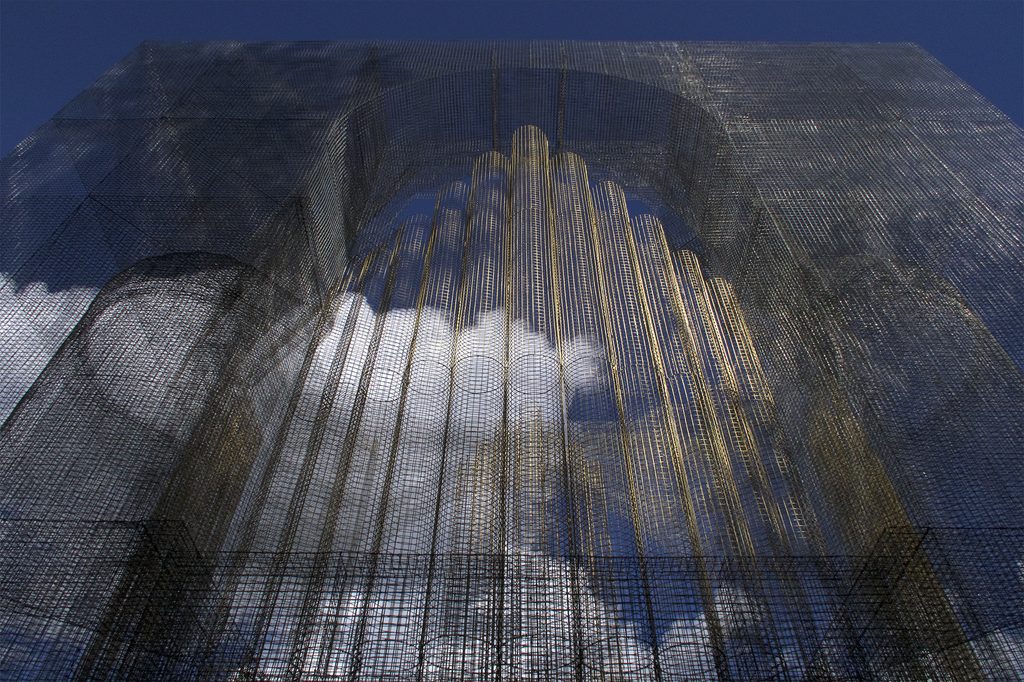

Cerco di analizzare come prima cosa tutti gli elementi che includono e compongono il paesaggio. La relazione anche emotiva che c’è tra una persona e un albero, oppure un edificio, o il cielo. Tematiche assolute con il luogo che cerco di riprodurre in forme e relazioni tendenzialmente inedite. Cerco di costruire un rapporto nuovo tra noi e queste componenti, cambiando la fisicità dei monumenti in un’opera che è terza ma in connessione con il resto.

Il processo operativo parte dal disegno, costruiamo delle forme assieme al mio team. Si parte da un disegno e dalla materia prima che sono dei rotoli di rete metallica che pezzo per pezzo tagliamo e assembliamo in moduli, come fosse un grande puzzle. Dopodiché andiamo sul luogo e li montiamo insieme.

Quante persone lavorano in media dietro una tua opera?

Lo studio a oggi conta dalle 15 alle 20 persone. Di solito siamo sull’ordine di 15 persone per un progetto medio, per quelli più grandi arriviamo anche a 25. Negli ultimi anni posso dire che ormai il brand Edoardo Tresoldi non rappresenta solo me ma tutto il mio team. Un gruppo di persone che porta aventi un discorso di ricerca sull’arte pubblica e sulla sua percezione.

Le tue opere sono state definite architettura dell’assenza. Perché?

Lavorando con la trasparenza il soggetto principale è la possibilità degli elementi di esprimersi attraverso la loro assenza, tutto quello che sta al centro della mia ricerca è raccontare non quello che mi sta davanti ma la relazione tra noi e quello che non possiamo vedere.

Sono installazioni effimere o anche permanenti? Sono per forza site specific o possono essere trasportate in luoghi diversi?

Dipende dai progetti. La maggior parte di questi sono site specific, ovvero vengono realizzati per un luogo specifico. Poi ce ne sono altri che vengono immaginati per spazi e contesti possibili: il bello è che essendo opere trasportabili le possiamo mettere in contesti differenti, dove assumono significati diversi. Vedere come cambiano e come cambia la relazione delle persone in relazione al luogo è molto interessante.

La tua opera più grande l’abbiamo vista al Coachella. Dove ti piacerebbe immaginare una tua prossima installazione?

Sto lavorando tanto sui ruderi, sui luoghi abbandonati, quelle strutture dove la natura sembra aver ripreso il suo posto a dispetto dell’opera dell’uomo.

E a Milano?

Milano ora sta vivendo un periodo di grande trasformazione, sta facendo nascere delle nuove zone, e quello che mi interesserebbe magari è riuscire a inserirmi in questi spazi morti, spazi che non sono al centro dei piani di costruzione ed evoluzione della città, ma che sono momentaneamente abbandonati. Fabbriche abbandonate o luoghi dismessi perché aspettano una nuova vita. Sono in poche parole interessato a quei luoghi da scoprire, un po’ pericolosi, perché non tutto è già noto o preconfezionato.

Cosa fai quando non sei nel tuo studio?

Tendenzialmente me ne vado da qualche parte a vedere cose che mi interessano. Mi faccio spesso delle grandi passeggiate per vedere luoghi altri, dove non c’è una vera attrazione, e per vedere cose a cui di solito non sono abituato. Di base vado fuori dalle città, anche se non escludo di farmi dei piccoli viaggi anche nei luoghi più nascosti di queste.

Con te abbiamo ballato spesso, quale peso ha nella tua vita il clubbing e cosa rappresenta per te?

Più che il clubbing di per sé quello che mi affascina molto è la dimensione umana, notturna, la possibilità di sfuggire a tutta una serie di dimensioni e di preconcetti e di maschere. Un’altra stratificazione della città che propone luoghi e persone sotto una veste completamente diversa. Molto più ludica e quindi molto più pura: nessuno ha la necessità di fingere delle cose, di raccontarsela, e qui c’è purezza.

Quando hai iniziato ad andare a ballare?

Io ho iniziato ad andare a ballare quando avevo 19 anni, prima ascoltavo musica rock o giù di lì. Se cresci in provincia il mondo del clubbing è generalmente quello dei discotecari, l’opposto di quello che ero e sono io. Poi a un certo punto conoscendo e uscendo con persone più grandi, sono entrato in contatto con realtà incredibili a Milano come ad esempio l’after La Messa. Era una dimensione di stacco da un certo tipo di normalità, e ho avuto sempre una fascinazione nei confronti di quella cosa. Mi piace il senso umano che si vede in queste situazioni.

Dove vai a ballare: i posti che ti piacciono e perché?

In realtà la cosa che mi piace di più è la dimensione del festival. Soprattutto i festival che durano più di un giorno. Perché ha delle formalità che sono solo di condivisione degli spazi, come il Terraforma, per esempio, una delle manifestazioni che più apprezzo. Sicuramente quest’anno ci sarò.

Il club mi piace, però ho una propensione per la dimensione da festival con suono, natura, tenda: lì la comunità si realizza e completa perché in più giorni può vivere e realizzarsi con delle sue regole che svaniscono in maniera malinconica quando te ne vai. Di solito non mi muovo per seguire il dj ma la festa in sé.

Apprezzo la comunità, mi piace stare ai concerti per vedere come le persone si relazionano allo spettacolo. Per esempio, quando vado a un concerto invece di stare focalizzato sul palco mi guardo intorno e osservo la gente. Così come quando vado a ballare, mi piace vivere le persone aldilà della musica che nello specifico è il collante di questa comunità.

A Milano ci si diverte? Può essere considerata una città divertente e inclusiva?

Per un sacco di tempo non mi sono divertito a Milano. Un po’ perché ho abitato a Roma per 7 anni e non la conoscevo bene, la trovavo una città difficile dove impieghi molto tempo per entrare nelle diverse situazioni e dinamiche. Se ti muovi male, rischi di non trovare niente. Roma invece è diversa, entri subito nella dimensione che vuoi.

Ora però è cambiata molto grazie alla contaminazione di persone che sono venute a vivere qui da altre parti d’Italia, si è un po’ romanizzata secondo me. La dinamica in purezza di Milano in realtà si è articolata e colorita grazie ad altre culture di divertimento e inclusione. Il luogo comune di Milano città chiusa sta secondo me scadendo a poco a poco.

Dove vai a bere e mangiare a Milano?

Mi piacciono molto i paninari, sono un pessimo cuoco e quindi vado spesso in giro a mangiare. Mi piace la dimensione del paninaro con i suoi tavoli di plastica e le sedie fuori che ti permettono di farti una chiacchierata con tutti quelli che si avvicinano. Un posto dove non rimani mai da solo.

Per bere vi potrei dire lo stesso, prediligo i luoghi dove si trova gente, le piazze, le strade, i bar di quartiere. Io poi sono un logorroico, mi piace andare dove c’è gente.