Ora si parlerà di provincia: innegabile motore estetico-passionale che s’erge a contraltare della modernità urbanizzata. Un miscuglio di immagini, ricordi e nostalgie, di tempo che passa e che è passato, mantecando una mescita psicosociale che gode delle più arcigne contraddizioni. D’altronde la provincia è tanto il ricordo agreste e neorealista, ricordo ameno, quanto le perversioni che essa induce. E con quest’ultima pensiamo in primis a quella forma di traduzione che vede i trend urbani atterrare nelle province e diventare grotteschi, versioni parossistiche di quel che sono o erano (altresì: gli zarri, i tamarri, versioni bifolche del XXI secolo) e introdurne così nuove e rinnovata evoluzioni; ma poi anche a tutto quel marasma psicotico e complottista che nasce nelle esternalità urbane, e che deve il suo succoso torpore proprio alla distanza, e a quel campanilismo che vale tanto tra paese e paese quanto tra paese e città.

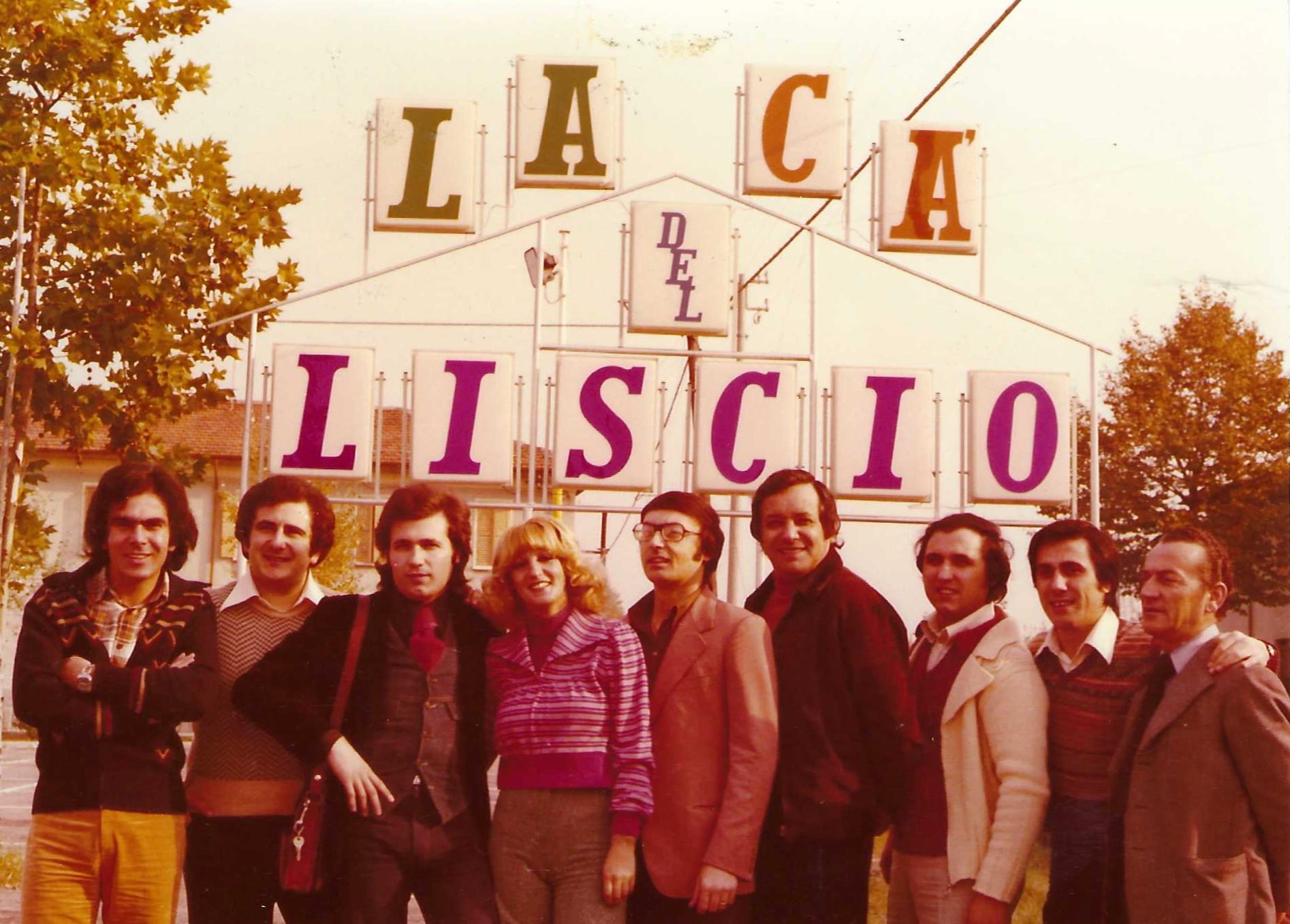

Ma poi c’è il Liscio: forse l’unico fenomeno che dalle province s’è costruito un’agiografia tanto potente che nemmeno le grandi città ne hanno saputo fare a meno.

Questa è una prima lettura possibile delle terre di provincia, limes dell’urbe, apparentemente soggette ai sommovimenti e ai sogni della città. Ma poi c’è il Liscio. Forse l’unico fenomeno che dalle province s’è costruito un’agiografia tanto potente che nemmeno le grandi città ne hanno saputo fare a meno, e sarà forse anche per questo che le generazioni postume alla grande era delle Balere – che potremmo veder tramontare intorno alla fine degli anni Ottanta – sdegnano e bistrattano la lisciosfera. Vecchi, dicono. Eppure le Balere e il Liscio hanno scandito non soltanto la provincia (con una particolarissima proliferazione in Emilia) ma anche un certo tenore politico – socialista, ovviamente – che ha affascinato autori d’ogni tipo, e qui basta pensare a Tondelli o a Basilico o allo stesso neorealismo, che centra appieno l’estetica popolare e agreste della balera.

Ma il punto è un altro. Come ogni fatto sociale che mescola divertimento, territorio e cultura, anche le Balere sono soggette a quel che in cattivi termini si chiama revisionismo, ma che in altre parole si dice rilettura. Liscio Got Me Hardcore a cura di Ragazzi di Strada (il cui titolo è un omaggio alla celebre opera video di Mark Leckey Fiorucci Got Me Hardcore, che seguì le trasformazioni della dance floor britannica verso i rave party), con una ricerca capillare e ricchissima di materiali d’archivio, cartacei e audio-visivi, si propone di rileggere la cultura del Liscio al di là degli stilemi e degli stereotipi che lo pedinano.

Sarà per l’avversione, per la noia che i più provavano ascoltando una fisarmonica o un valzer bolognese, vedendo così troppo nitidamente il crepuscolo di una civiltà rugosa ma contenta – i nostri nonni –, ma il fatto è che ci siamo persi dei pezzi di rilievo e in sostanza sappiamo la storia a metà.

La cultura del Liscio ha visto gli esordi del Vasco Rossi e della Raffaella Carrà, ha visto ovviamente Cicciolina e architetti del calibro di Dante Bini progettare le Cupole di Castel Bolognese, ha visto un meshup a tutti gli effetti impensabile in cui hanno convissuto il tramonto del Liscio, il punk, l’italodisco e il cantautorato, raccogliendo insomma in una manciata d’anni i fenomeni di fondazione dell’immaginario nostrano – per poi diventare, in seguito al declino del Liscio, o discoruderi testimoni del crollo di una forma di socialità o disco-balere deputate al liscio latinoamericano, che perdurano ancora oggi negli anfratti subrurali delle province, tra un cavalcavia e un campo di grano.

Insomma, il Liscio ci ha resi hardcore più di quanto pensassimo. E non l’abbiamo mai vista così.

Il Liscio è morto. Viva il Liscio.

Geschrieben von Giacomo Prudenzio