Riassumere o descrivere il Forte Prenestino in poche frasi è un’impresa impossibile, ma non si commette un errore dicendo che, sin dal momento dell’occupazione, il Forte è stato sinonimo di Roma e viceversa. Una storia lunga trent’anni, dai contenuti infiniti, che hanno segnato in maniera irreversibile prima un quartiere, Centocelle, poi un’intera città. Un anniversario che è diventato l’occasione per farci raccontare non tutte, ma tante delle cose che sono successe in via Federico Delpino. Un racconto libero, puntellato da qualche nostra domanda, diviso per aree tematiche e in puntate: la storia del Forte e l’iniziativa editoriale che celebra il trentennale, Fortopìa; l’architettura; la musica. Ringraziamo Aurelia, Francesca, Gianni, Graziella e Massimino per tutto quello che hanno voluto raccontare e condividere con Zero.

LA STORIA DEL FORTE PRENESTINO

ZERO – Partiamo dall’inizio: primo maggio del 1986.

Allora, bisogna iniziare dicendo che al primo maggio 1986 eravamo già alla quarta Festa del non lavoro. Nei primi anni Ottanta eravamo in pieno riflusso dagli anni Settanta: la situazione in Italia era ancora molto tesa, molto molto tesa. C’era una grande difficoltà generale nel poter esprimere dissenso o antagonismo perché qualsiasi cosa veniva categorizzata e repressa come fiancheggiamento delle organizzazioni armate. Erano attive ancora le Brigate Rosse e Prima Linea, i Nap erano morti, ma c’era l‘Unione dei Comunisti Combattenti, il Partito Guerriglia etc. C’era una situazione ancora di lotta armata e circa 2.200 prigionieri politici. L’aria del riflusso era quindi molto tesa, con un forte processo di de-sovranizzazione per cui ognuno era rinchiuso nei fatti suoi: era veramente difficile poter fare qualcosa.

Noi, come compagni storici di Centocelle, avevamo una sede: l‘Assemblea Comunista Centocelle. In virtù del momento che si viveva e della convinzione che si dovesse dare uno scossone, che bisognava rimescolare le cose, che certi paradigmi non andavano più bene, che la storia che avevamo vissuto qualcosa c’avesse insegnato, pensammo di sciogliere e abbandonare la sede. Una scelta non facile perché si trattava di una sede storica: nel 1968 c’era il Pdup (Partito d’Unità Proletaria), poi gli anarchici, il Manifesto. Passava di situazione in situazione, ma rimaneva sempre molto a sinistra. Lasciammo volontariamente, ma con un bel patema d’animo. Una volta sciolti ci riversammo in quello che allora era il centro di Centocelle: Piazza dei Gerani.

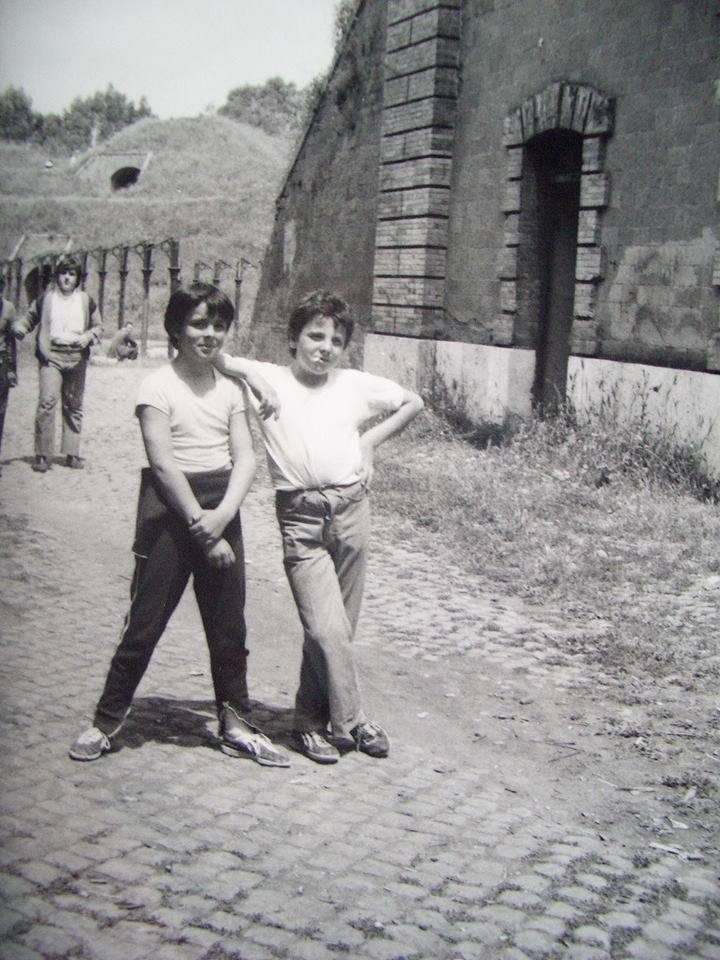

Cominciammo a vivere la piazza, all’epoca popolata da un gruppo di persone veramente variegato: c’erano i compagni, quelli che venivano da esperienze politiche, c’erano alcuni “coattelli” di quartiere e si davano appuntamento anche le prime situazioni punk e skin – qui è nato uno dei gruppi skin più famosi di Roma, i Fun. Questo perché Centocelle ha sempre avuto un suo fermento culturale molto attivo. L’esperienza del Forte è nata dal miscuglio di queste persone e attraverso la nascita di un giornale: Vuoto a perdere. Si trattava di un giornale che rompeva con gli schemi classici della politica: ci fu la prima intervista a un trans, per esempio. Era un miscuglio tra una fanzine e una rivista e iniziò ad avere molto seguito. Stampavamo e distribuivamo in maniera indipendente e ogni giornale aveva dalle 2.000 alle 5.000 copie. Anche dal punto di vista della grafica era innovativo: si apriva tutto quanto e diventava una sorta di manifesto. Addirittura nell’85 beccammo la copertina de L’Espresso, perché in un corteo di studenti tutti i ragazzi presero la copertina del giornale, su cui c’era scritto „Incazzati neri“, e la utilizzarono come striscione, come slogan.

La piazza ci aveva coesi tutti quanti, avevamo degli interessi comuni: la musica, il calcio e la politica. C’era la volontà comune di rimettere in gioco la propria vita e avere dei luoghi dove poter creare e sperimentare, la volontà di rimettere in moto dei processi aggregativi e associativi, perché in quegli anni l’associazione era stata impossibile. In Piazza si sviluppavano tante iniziative che poi ogni anni sfociavano nella Festa del non lavoro del primo maggio. La prima fu indetta nel 1983, proprio attraverso Vuoto a perdere. La Festa si svolgeva nel piazzale del Forte – che all’epoca era chiuso – ed era una festa in contrapposizione alla tradizionale Festa del lavoro: noi non ce la sentivamo di festeggiare un lavoro sottopagato, di sfruttamento o addirittura inesistente, perché la disoccupazione allora era imperante. Festa del non lavoro per chi il lavoro non ce l’aveva, per chi non lo voleva, per chi era contro il lavoro salariato. Ogni volta nella piazza di fronte al Forte si esibiva tutto l’underground romano: il punk era molto presente e invitavamo anche gruppi da fuori.

Arriviamo quindi alla fine della quarta Festa del non lavoro, quella del primo maggio 1986. Prima di parlarne, però, c’è un antefatto molto importante da considerare: il 26 aprile, cinque giorni prima quindi, c’era stato il disastro di Chernobyl, con il relativo fallout e con il vento che aveva spostato le nubi radioattive dalla Russia verso l’Europa e l’Italia. Il primo maggio 1986 a Roma pioveva e la mattina del primo maggio 1986 noi eravamo sotto la pioggia radioattiva a montare il palco dell’evento, mentre dai giornali radio ascoltavamo la notizia che il Governo aveva vietato la vendita del latte e di tutta la verdura a foglia larga. La prima giornata del Forte Prenestino cominciò così: sotto la pioggia di un fallout radioattivo.

Nel pomeriggio il tempo fortunatamente si aggiustò e quindi si andò avanti. Tra i gruppi che si esibirono quel giorno ci furono i Bloody Riot e il culmine della Festa fu proprio quando Roberto, in preda ai suoi deliri, cominciò a pisciare dal palco su tutta la gente! Quelle del primo maggio erano feste grandi, c’erano sempre almeno 2.000/3.000 persone. Noi avevamo l’autorizzazione per svolgere attività in piazza fino a mezzanotte, era sempre stato così: a mezzanotte si smontava tutto e si andava a casa. Quel giorno, quando scoccarono le 24:00, salimmo sul palco e srotolammo uno striscione con su scritto „La festa continua“. In quel preciso istante quattro persone partirono dal retro del palco, che era montato proprio a ridosso del ponte di entrata del Forte, e ruppero la catena. Smontammo l’amplificazione, entrammo in massa e ci fu festa per tutta la notte.

Ovviamente il terreno per l’occupazione era stato preparato negli anni precedenti. Ad esempio, avevamo organizzato molti cortei musicali per il quartiere. All’epoca i cortei erano ancora molto tradizionali, con il cordone e il servizio d’ordine: noi rompemmo questa situazione, cominciando quel fenomeno che poi divennero le street parade. Quando facemmo il primo corteo musicale per Centocelle la gente era sorpresa, non capiva quello che vedeva: l’immagine non era quella del militante sottobraccio con il casco, che metteva anche un po‘ paura. C’era, invece, una situazione che carpiva l’attenzione, le persone volevano capire cosa fosse quella massa di pazzi, di saltimbanchi che stavano per strada, che parlavano di politica ma facevano cose strane. Ecco, questa cosa aveva aiutato a sedimentare l’occupazione all’interno del quartiere, tant’è che ci fu anche un volantino storico firmato I ragazzi di Centocelle che salutava l’occupazione del Forte, dicendo che era stata una cosa giusta.

Il Forte era conosciuto come luogo, era un parco frequentato, sebbene la strutta fosse rimasta sempre chiusa: dalla dismissione militare nel 1954 era praticamente stato abbandonato. Ci fu solo un intervento nel 1975: una bonifica volta dall’assessore Nicolini che mise in sicurezza il Forte, montando tutta l’inferriata che ancora oggi recinta il parco, perché prima potevi cadere tranquillamente nel fossato e ci rimanevi. Il 1 maggio 1977 ci fu anche una prima occupazione del Forte. È importante ricordarlo perché la Festa del non lavoro era anche un omaggio a questa prima occupazione, fatta da tutta la sinistra extraparlamentare del quartiere, che anche in quell’occasione si era cementata attorno a un altro giornale, Centocelle, che era il giornale del comitato di quartiere, a prevalenza anarchica.

A Centocelle gli autonomi non ci sono mai stati: è sempre stata una terza via rispetto ai grandi schieramenti di Roma e d’Italia: autonomi e la parte Marxista-Leninista più ortodossa, rappresentata dall’allora radio proletaria Opr, divenuta poi Radio Città Aperta, Usb etc. Centocelle ha sempre rappresentato un polo a sé. Quindi anarchici, Lotta Continua, Potere Operario etc. Di questi gruppi nell’86 non c’era più nessuno, i vecchi anarchici si erano sfaldati e in parte erano confluiti nell‘Assemblea Comunista Centocelledi cui parlavamo prima, che comunque era un’assemblea libertaria, non Marxista-Leninista. Centocelle è sempre stata caratterizzata da un’esperienza comunista libertaria, lontana anche dall’ipotesi 100% anarchica.

Quella del Forte non fu neanche la prima esperienza di occupazione del cosiddetto „movimento dei centri sociali“, quello che c’è stato, diciamo, tra la metà degli Ottanta e la metà dei Novanta. La prima fu quella dell‘Hai Visto Quinto? a Monte Sacro, occupato dal residuo dell‘Autonomia Operaia – i collettivi di Val Melaina per capirci – l’8 marzo dell’86. Due giorni prima del Forte era stato occupato anche il Blitz da un area che era chiamata i Tiburteros. Poi venne occupato il Forte. C’è un aneddoto divertente che raccontiamo anche nel libro: il primo maggio eravamo pronti alla perfezione per l’occupazione, avevamo già scavalcato diversi giorni prima per capire che situazione avremmo trovato. Quando andammo a tagliare la catena capimmo che nessuno aveva preso le cesoie: “Aho! Se semo scordati le cesoie!”. Partì subito un tam tam che arrivò in fretta ai compagni del Bltiz, che erano lì a un tiro di sassi, e solo quando arrivarono con le cesoie riuscimmo a tagliare le catene. Una volta entrati, nessuno di noi avrebbe mai immaginato a un qualcosa che sarebbe durato trent’anni. In assemblea dicevamo spesso che non saremmo durati più di tre giorni. Le ultime parole famose insomma: i tre giorni sono diventati trent’anni.

Il 2 maggio cosa è successo?

C’era una motivazione molto forte, avevamo l’adrenalina a 1.000 e sono successe subito cose interessanti. In primis ci fu un brulicare continuo: il Forte era come un formicaio aperto, pieno di gente che puliva, metteva a posto. Il nucleo occupante era di una quarantina di persone, già di per sé un numero ragguardevole. Una parte di questo nucleo l’indomani cominciò a battere tutte le testate con una redazione romana: Messaggero, Unità, Repubblica, Manifesto. Andammo lì e riuscimmo a essere ricevuti da tutti quanti per pubblicizzare questo avvenimento: uno dei forti della cintura militare di Roma, tenuto in disuso, un polmone verde, un bene comune inestimabile, era stato restituito alla cittadinanza. Bisogna capire che Il Forte ha da sempre avuto una dinamica di base di quartiere: è nato grazie a essa, le persone che lo hanno messo in piedi erano persone del quartiere, radicate nel quartiere, che facevano attività di quartiere. Noi occupanti non eravamo dei ragazzini, il nucleo occupante era giovane, ma non giovanissimo, eravamo più vicini ai trenta che non ai venti anni.

Grazie a questo lavoro sulle redazioni riuscimmo a far correre la notizia, anche perché allora c’era attenzione verso questo fenomeno nuovo di riappropriazione degli spazi. Poi il Forte colpiva perché era un forte militare ed era enorme come spazio. Il Forte a oggi è il più grande spazio occupato d’Europa, probabilmente del Mondo. Dunque, già a partire dal secondo giorno di occupazione ci fu una grande pressione sui media per evidenziare questo ritorno alla luce, fatto per eliminare il buio degli Anni di Piombo, per la gioia di poter rideterminare un futuro, di ricreare spazi aggregativi, visto che in quegli anni si erano perse abbastanza le speranze, sia per le dinamiche politiche che per la repressione. Oltre che sui media, facemmo pressione sul Municipio, che era di centrosinistra. A capo c’era un socialista, Arena, un traffichino come i socialisti di allora, che oltretutto frequentava gente che poi sarebbe diventata di A.N. Un “nazionalsocialista”, ecco. Un personaggio anni Settanta uscito da un b movie di Lucci. Prememmo il Municipio perché riconoscesse che questo posto, da chiuso e abbandonato, era stato riaperto e la cittadinanza poteva usufruirne, in un contesto oltretutto produttivo: da subito ci fu una cucina, dei concerti. Ci fu subito una frenesia produttiva, le iniziative si accavallarono l’una all’altra. Bastava poco allora.

Tra i sei e gli otto messi successivi all’occupazione il Forte si allargò: da una parte entrò il gruppo dei punx anarchici di Roma, un gruppo con il quale Centocelle già flirtava da un po‘: ad esempio, ci avevano chiesto la sede dell’Assemblea per fare delle cose. C’era conoscenza e rispetto reciproco, anche se i due mondi erano diversi. I punx cominciarono a frequentarci sempre di più fino a quando chiesero di partecipare. Da lì a poco arrivò un altro gruppo di pazzi furiosi: il Collettivo Fuori Sede di Roma. Erano degli universitari con una predominanza schiacciante di calabresi e molfettesi, le cui comunità formano ancora oggi uno degli assi portanti: il Forte ha una componente molfettese impressionante, che forse c’è solo a Molfetta e provincia! L’entrata di quest’altro Collettivo trasformò l’occupazione, anche se in modo involontario, da un’occupazione di quartiere in qualcos’altro: i fuori sede non erano romani, i punx erano romani ma per attitudine erano nichilisti a livello cosmico per cui “quartiere chi ti si incula”. Il risultato complessivo fu che il Forte si aprì a una dimensione cittadina. D’altra parte, una situazione del genere, per la portata, la bellezza, la logistica e gli spazi, era destinata a diventare qualcosa di più grande, cosa che all’inizio non avevamo per niente capito.

Negli anni è diventato addirittura un luogo nazionale e internazionale, ma all’inizio la trasformazione e l’apertura venne determinata da questo processo di mutamento interno, che fu comunque di arricchimento reciproco. Questa è sempre stata la peculiarità del Forte, ciò che lo rende diverso ancora oggi: è rimasto sempre un processo aperto, che in trent’anni è stato attraversato da milioni di persone. Solo il primo maggio in media ci sono dalle 12.000 alle 15.000 presenze, per cui, volendo levare i primi dieci anni di feste che comunque avevano numeri alti, solo in 20 giorni ci sono state 200.000 persone provenienti da tutta l’Italia e dal Mondo. Il Forte è stato un territorio attraversato da milioni di esperienze individuali, che si sono miscelate e contaminate. Non è stato un processo indolore, non lo è mai nel momento in cui non decidi di appiattire tutto a un’unica linea. Qui dentro si dice sempre che il Forte è un „mammut politico“: è lento, deve aspettare tutti perché le cose si decidono per unanimità, non per votazione e maggioranza, ci deve essere sempre il consenso di tutti. Un mammut lento perché ha bisogno di discussioni, che però, quando si muove, lo fa con una grande forza d’urto. Qui abbiamo problematiche più di un piccolo paese che di un centro sociale, proprio per l’estensione e le dinamiche, a cominciare, ad esempio, da quello che è il problema primario di tutti i nuclei comunitari: la gestione dei rifiuti. Se occupi un vecchio stabile, come un asilo o una palestra, avrai a che fare con 500 metri di cavi elettrici, qui ce ne sono dieci km, per dirne una. Stessa cosa per l’acqua.

Avete fatto voi tutti gli impianti?

Sì, c’erano i vecchi attacchi di porcellana, ma il Forte non era illuminato, non c’era acqua. Qui è un lavorio continuo, non c’è mai niente di compiuto, essendo enorme e autofinanziato, devi pensare alla sua manutenzione: l’autogestione è parte fondamentale di questo posto, l’aspetto pratico è quotidiano e sempre presente.

Arriviamo agli anni Novanta.

Gli anni Novanta si aprono con il movimento della Pantera e con la seconda grande trasmigrazione verso il Forte che vede protagonista un grande blocco di universitari.

Che rapporto c’è stato tra il Forte e la Pantera? Ha contribuito a innescarla in qualche modo?

Non ci fu un rapporto diretto, ma sicuramente ciò che diede alla Pantera la possibilità di esplodere fu il fatto che ci fosse un background culturale comune, che fosse già in atto quello che poi è stato chiamato „movimento dei centro sociali“. La Pantera attinse molto da quella che era l’esperienza dei centri sociali in atto. Come detto, in quel periodo ci fu una nuova entrata massiccia nel Forte, soprattutto dalla facoltà di Sociologia che entrò quasi in massa. La novità più grande di questo nuovo gruppo fu la presenza notevole di donne, a differenza dei fuori sede e dei punx anarchici che erano fondamentalmente composti da maschi – gli uni essendo per nichilismo quasi una setta, gli altri per essere meridionali „alla vecchia“. La Facoltà di Sociologia – essendo parte di un’università, quindi aperta e legata a interessi – portò una nutritissima comunità femminile, cosa che ha contribuito decisamente ha mutare l’evoluzione del Forte. La Pantera chiedeva spazi per fare delle iniziative, chiedeva sostegno e all’epoca il Forte già poteva vantare un patrimonio tecnico e tecnologico. Questa esperienza voleva anche essere questo: un supporto per i movimenti.

Quante occupazioni di centri sociali c’erano a inizio anni Novanta?

Tantissime, quando nel 95 iniziò la battaglia sulla delibera 26 di Rutelli a Roma si contavano 33 occupazioni, riferibili a centri sociali e situazioni legate a centri sociali. In Italia si occupava dappertutto. La metà degli anni Novanta fu il momento massimo in cui l’Italia si riempì di esperienze del genere. Il centro sociale era diventato un modello, non solo con un senso intrinseco, ma anche riproducibile. E infatti fu riprodotto. Era un fenomeno spontaneo che nasceva dalla voglia di riprendere in mano la propria vita e rimettere in moto dei processi aggregativi, per trasformare l’esistente non partendo dal politico tradizionale, quindi non più sedi di partito ma spazi dove partire dalle esperienze di vita.

Nelle sedi di partito ti vedevi solo in occasione delle riunioni, il centro sociale sovvertiva questa dinamica per cui il personale, come si diceva negli anni Settanta, diventava veramente politico, trattandosi di esperienze vissute quotidianamente, in cui si discuteva del quotidiano. Ci si confrontava sette giorni su sette su costruire le cose, anche solo si trattasse di risolvere il problema dell’acqua corrente nello spazio occupato. Questa è stata la peculiarità dei centri sociali: aver riportato la politica a un confronto quotidiano, non sui massimi sistemi, ma sulle piccole cose che compongono le grandi cose.

Chi voleva occupare un nuovo posto veniva a chiedervi un banalissimo “Come si fa”?

Sì, assolutamente. Tante occupazioni venivano qua a chiederci “Come facciamo?”. Ad esempio Valle Faul a Viterbo, a cui noi facemmo una vera e propria consulenza tecnico-politica; o Torre Maura, che rioccupammo insieme a loro perché non avevano la forza da soli. C’era un sapere condiviso, sia dal punto di vista esperienziale che politico.

Arriviamo agli anni Duemila.

Negli anni Duemila sono successe tante cose: sono stati gli anni della grande frattura. Ricapitolando, gli anni Novanta erano stati caratterizzati sia dal crescere dell’attenzione sulla questione migranti e sulla conseguente formazione di forze neo conservatrici di matrice razzista, dalla Lega ai movimenti naziskin; sia dalla difesa stessa dei centri sociali. Nella seconda metà degli anni Novanta i centri sociali iniziarono a uscire dalla fase resistenziale e passarono a quella propositiva, proprio mentre al livello internazionale prendeva forma quello che, verso la fine dei Novanta, venne chiamato movimento „No Global”. Parliamo quindi di Seattle, della globalizzazione delle lotte che iniziava ad accompagnare quella dei capitali. E poi c’è Genova, che ha rappresentato il vero spartiacque, il prima e il dopo. Genova ha rappresentato una frattura che mai si era determinata prima. Chiunque ha vissuto gli anni Settanta in piazza, con la polizia che sparava alle persone, può certificare che non si era mai verificato qualcosa di così scientifico, organizzato e premeditato come quello che si è subito a Genova. Negli anni Settanta di morti in pizza ce n’erano stati tanti, ma in quegli anni erano attivi dei movimenti armati. A Genova sono state spazzate via realtà come Lilliput, per intenderci. C’è stata la volontà di spazzare qualsiasi forma di dissenso. Un movimento globale che voleva creare un’economia diversa, che voleva eludere l’economia di mercato, fare rete in modo diverso, è stato spazzato via, con un escalation che aveva già toccato Napoli, Göteborg, Praga, Davos, fino ad arrivare a quella manifestazione di piazza con 300.000 persone. Lì si è reso palese che le persone possono esprimere quello che vogliono, ma poi c’è la politica, quella economica, che le esautora totalmente e fa vedere che non ha niente a che fare con la politica dal basso, con quelli che vanno a votare. Il tuo voto non conta, la tua idea non conta. A Genova non c’era neanche la scusa degli anni Settanta, la frase fatta: „Noi spariamo perché in piazza ci sono manifestanti che sparano“.

Come eravate presenti a Genova?

A Genova ci eravamo arrivati dopo un lavoro lunghissimo, non come Forte, ma come rete, una rete cittadina che si chiamava RAGE, Rete Anti Globalizzazione Economica, che metteva in relazione tutta una serie di realtà, cercando di non aderire a un unico schieramento – con Praga si erano formati dei blocchi: rosa, blu, giallo. Con molte di queste realtà eravamo già andati a Genova per una manifestazione contro l’ingresso degli ogm nell’agricoltura europea: MobilTebio e il contro vertice Controtebio. Lo slogan era „Ribellarsi è naturale“. Per risalire a Genova avevamo proposto di nuovo quella rete, senza fare distinzioni tra buoni e cattivi. Si trattava di un assemblea molto allargata che sarebbe poi confluita nel Carlini, luogo da cui partiranno le azioni e i cortei. Come Forte, però, eravamo presenti anche in tante altre piazze, ma questo si capisce meglio tornando un po‘ indietro.

Ad esempio nel ’95, con l’entrata di molti studenti di Sociologia, si apre anche la questione del genere – la parola gender all’epoca non veniva usata. C’era l’esperienza politica di Ordanomade che si era formata all’interno di Sociologia, un’esperienza legata al femminismo, ma che non portava avanti la politica della differenza – come invece era stato per la tradizione del femminismo italiano e francese – ma quella dell’affinità. E il terreno del Forte, nella sua complessità e nel suo coesistere di differenze, era stato da subito fertile. Per dirne una, le femministe del Forte vivevano e lavoravano con i maschi del Forte, vivevano il processo di costruzione del presente mettendoci il loro corpo, le loro esperienze, il loro vissuto.

C’era anche tutto il filone informatico. Al Forte c’è stato uno dei primi nodi di BBS, da cui poi nasceranno le esperienze di Cybernet, Isole Nelle Rete e AvANa. Il Forte è stato il primo centro sociale cablato totalmente, con l’accesso internet ovunque, sia via cavo che wi-fi. Prima ancora dei social network e di Zuckerberg avevamo ragionato su un modo per comunicare e mettere il Mondo in relazione, su sistemi criptati, su chat come IRC dove potevamo parlare liberamente di qualsiasi cosa. Era una roba da smanettoni, ma l’idea era quella di mettere in rete ed era una possibilità incedibile: eravamo noi assieme ad altre intellighenzie sparse per il Mondo che ragionavano su questi strumenti, la prima generazione che migrava dall’era analogica a quella digitale e che nella migrazione portava il suo background storico, politico e culturale. Situazione ben diversa da ora, dove i migranti si sono trasformati in nativi digitali.

Insomma, bisogna immaginare cosa ha voluto dire mettersi d’accordo su dove andare a Genova con una pluralità di contenuti e di esperienze del genere. E infatti il Forte alla fine sta dappertutto. Era nato anche il discorso della disobbedienza civile, un modo anche intelligente di rimettere in discussione la violenza di piazza, facendola in modo resistenziale e molto spettacolare. Come Forte l’avevamo messa in atto per la prima volta quando venne aperto il primo Cie di Ponte Galeria. Il nostro era un modo festoso e comunicativo di andare in piazza: c’erano le street pararde, le reclaim the street. D’altra parte, bisognava considerare che c’era stata un’escalation: Praga, Napoli, Göteborg dove la polizia svedese aveva quasi ucciso una persona utilizzando i proiettili di gomma – e la polizia svedese è una di quelle che non ti tocca neanche un capello. Era un segnale forte che c’era qualcosa di più grande. Era un movimento talmente eterogeneo, talmente pieno di contenuti che era dirompente, anche nelle sue differenze.

C’era il Mondo, unito dalle stesse rivendicazioni e quello aveva fatto paura. Per la prima volta c’era stata una saldatura tra movimenti eterogenei. Nelle assemblee c’erano i cattolici di sinistra, l’Arci, fino alle frange più radicali e questa sinergia si era creata attraverso un metodo per dialogare su obiettivi comuni, nonostante le differenze. C’erano suore, i francescani, che a Piazza Kennedy hanno preso un sacco di botte. Insomma, era un universo che era riuscito a entrare in dialogo a livello mondiale e questo aveva fatto Paura. Era un movimento che, oltretutto, si era dotato di strumenti di comunicazione propri come Indymedia o Radio Gap. Il materiale raccolto dal Media Centre è stato utilizzato anche per i processi. Genova è stata importante anche perché si è ribaltato il rapporto con i media, che erano sempre stati utilizzati per affossare l’antagonismo. A Genova sono diventati uno strumento di potere in mano all’antagonismo: grazie al lavoro di chi era nella comunicazione, abbiamo potuto rendere pubblici filmati e file audio, un materiale che fino ad allora era sempre stato usato contro. Indymedia ha avuto proprio al Forte una delle sue grandi case, non si è formato qui, ma abbiamo ospitato la prima grossa riunione di Indymedia Roma. Fino a quando Indymedia è esistito, all’incirca nel 2010, il supporto più grande è stato quello del Forte Prenestino.

Cosa è successo dopo Genova?

L’esperienza di Genova è stata deflagrante, per cui dopo Genova c’è stata ancora Genova. Siamo andati tutte le settimane in piazza continuando a raccontare le nostre verità. Eravamo distrutti nel fisico e nell’animo. Qui dentro ci sono state persone arrestate e torturate, persone viste nel peggiore video di tutti: quello dei feriti che uscivano dalle barelle della Diaz. C’era la consapevolezza che ci avevano fatto male davvero, che ci avevano dato una serie di legnate fortissime, che ci avevano ammazzato, anche se comunque eravamo ancora lì, in piedi. Poi due mesi dopo è arrivato l’11 settembre, che ha tagliato definitivamente le gambe a tutto e ha cambiato le carte in tavola.

Dall’occupazione di quartiere ai grattaceli di New York.

„Dal locale al gobale“ era stato uno degli slogan e il Forte lo rappresentava in pieno: dal quartiere nasce un qualcosa che poi diventa cittadino, nazionale e forse anche internazionale. Tornando al post Genova, all’interno del Forte partì una grossa riflessione sulla nostra comunità: lì eravamo andati in tantissime piazze diverse, dal Carlini al Media Centre, ma parlare ancora di movimento era difficile, anche se sono continuate delle esperienze, come quella enorme del Firenze Social Forum o quella più piccola del Roma Social Forum. Dall’esterno si iniziava a creare un po‘ la divisione tra buoni e cattivi, ma noi non volevamo dare sponda a questa divisione perché per noi gli unici cattivi dei Genova erano stati la polizia, lo Stato, gli Otto Grandi. Dopo quel periodo abbiamo fatto mesi di assemblee e ridefinito questo posto, il Forte di adesso è figlio del post Genova. Partendo dalle attività all’interno del Forte, abbiamo cercato di ricostituire un tessuto smembrato, di rimettere in moto le reti, di riaggregare chi era spaventato. C’era stato un fuggi fuggi dalla politica e dopo l’11 settembre il tutto era diventato ancora più difficile. Ad esempio, abbiamo iniziato a parlare di cibo, di autoproduzione, abbiamo creato un mercato dove si incontrano i produttori con quelli che mangiano, abbiamo ospitato il Critical Wine di Veronelli, riprendendo un discorso nato anche con il G8 e Vandana Shiva. Poi ci sono le palestre, i festival come Crack, Electrode, Babel. Tutto è nato tutto dalle riflessioni post Genova: ci avevano voluto tagliare le gambe? Come risposta noi abbiamo deciso di far ripartire questo „altro mondo“, di praticarlo; siamo ripartiti dal non lavoro, dall’idea di lavorare per la gioia di fare cose assieme. Insomma, ci siamo continuati a muovere, anche senza la spinta di quell’onda che era stata un’onda mondiale.

Dopo Genova si è persa quella capacità di convogliare le masse. L’ultimo evento massivo, dal punto di vista numerico, è stato quello del 14 ottobre 2012, ma è stata una grande occasione sprecata. Si poteva rilanciare un discorso a livello internazionale: la spinta era quella degli indignados, nient’altro che quella che a Genova chiamavamo società civile. Le battaglie più grande sono state, invece, quelle locali: Val Di Susa, Dal Molin, le battaglie contro inceneritori e discariche, fino all’ultimo referendum No Triv. Paradossalmente, si ritorna all’inizio, all’86. Diciamo che prima tutte queste cose erano assieme e formavano quel fronte che chiamavamo globalizzazione. Adesso questo quadro d’assieme si è perso, non c’è più la condivisione a livello di massa per cui bisogna trovare un altro movimento.

Allo stesso tempo, c’è da registrare un grande livello di sfiducia e di implosione dentro il proprio universo che, volendo, è un fenomeno anche dettato dalla crisi: parliamo del 2008, ormai sono otto anni che si sta in recessione, neanche il 1929 ha conosciuto un lasso di tempo così grande e purtroppo la gente si è abituata a questo regime di sopravvivenza. C’è stato un ritorno al privato. La gente è costretta a sbarcare il lunario e questo la distoglie da altre cose, ma proprio perché la crisi ha portato il tutto su una dimensione personale, per assurdo, si sono create nuove dinamiche. C’è una partecipazione individuale, le persone si mettono in moto e in gioco su alcune tematiche poiché coinvolte come individui. Dalla sovrastruttura ideologica degli anni Settanta si va sull’utilitaristico e all’individuale. Per quanto il capitale mondiale si possa ristrutturare e trasformare, in sé porta sempre il suo antidoto, l’evoluzione ha sempre in sé la possibilità di essere combattuta. E non è un credere fideistico, sono valutazioni esperienziali, nate guardandosi attorno. Si è provocato un ritorno all’individuale? Bene, l’individuale sta generando una coscienza nuova, diversa, che rompe i canoni di quello che abbiamo conosciuto come antagonismo, che è di novecentesca memoria. Quella fase lì si sta chiudendo e si sta aprendo un’altra fase. Tredici milioni di persone che hanno votato sì al No Triv non sono poche.

Arriviamo al 2016, a Roma e al Forte Prenestino nel 2016.

Stiamo ragionando, continuiamo a voler ragionare su un territorio cittadino e nazionale, un terreno complesso dove non sempre si riesce a trovare una sinergia. Nei momenti di piazza cerchiamo sempre di esserci, essendone un pezzo fondante, quindi non potrebbe essere altrimenti. C’è da dire che al momento il nostro mondo è sotto un attacco virale, forte, potente e duro, siamo un po‘ un mondo destinato a scomparire e nella piena consapevolezza di questa cosa continuiamo a stare in reti che si pongono il problema su cosa fare. In questi ultimi anni ci siamo trovati a dover ragionare ancora di più sulla città. Ci sono sgomberi, c’è stato il corteo del 19 marzo, c’è un discorso di contrapposizione muro contro muro. Le istituzioni al momento attuale sono un muro, voglio sgomberare realtà come Ararat, le associazioni curde, il Grande Cocomero, non siamo solo noi centri sociali, ma è tutto il mondo dell’autorganizzazione che è sotto attacco e pericolo totale. Tutto quello che queste reti del no profit, dell’autorganizzazione, della cultura dal basso hanno messo in campo negli ultimi venti/trent’anni sta venendo smontato. Questo è il mondo in cui ora si trova il Forte e il Forte ci sta dentro, cercando di fare rete.

Tutto questo sta succedendo perché oggi, a Roma e in Italia, quella che era la funzione della politica, cioè l’essere uno strumento di mediazione tra le istanze, tra la popolazione e le istituzioni, è venuta meno. In Italia oggi le amministrazioni locali, soprattutto dove ci sono problematiche, vengono date in mano al Ministero degli Interni, a chi gestisce la cosa pubblica non dal punto di vista del bene comune e del benessere, ma dal punto di vista dell’applicazione della legge e dell’ordine pubblico, del legale e non legale. Così vengono meno tutte le istanze sociali. Se la politica prevede che un occupazione emerga come un problema, ad esempio abitativo, di carenza degli alloggi, ora viene analizzata semplicemente dal punto di vista della giurisprudenza. Diventi illegale e basta: a me che sono un funzionario del Ministero non me ne frega niente delle tue problematiche, non me ne frega niente se hai occupato la casa perché hai cinque figli o sei disoccupato, io ti sgombero perché hai commesso un reato. Nel momento in cui manca la politica come intermediazione la situazione si fa difficile. Si ragiona sul canone dell’ordine pubblico, sul codice civile o penale, „Hai fatto un reato? Io ti perseguo, le tue ragioni le spiegherai poi al giudice“. Questo sposta l’asse della coesione sociale su un livello pericoloso, di saturazione, si accende una spia rossa. La politica ha abbandonato l’idea di risolvere i problemi sociali e si occupa di risolvere i problemi che derivano dai conti e non gliene frega niente del resto: i conti devono quadrare.

FORTOPÌA. STORIE D’AMORE E D’AUTOGESTIONE

Qualche ultima curiosità su Fortopía, il libro che avete fatto uscire in occasione del Trentennale. Chi l’ha redatto?

Il Forte stesso. La redazione è stata formata da persone attualmente al Forte assieme a persone che si sono allontanate nel tempo o che hanno avuto negli anni un rapporto interno costante – interno, ma non quotidiano – come ad esempio il gruppo Sciatto del Crack!. L’idea nasce dal semplice fatto che trent’anni sono trent’anni. Parliamo di due generazioni che si sono avvicendate, qui all’interno del Forte ci sono persone over 50 come ventenni.

Si è fatta sentire, in generale, questa differenza generazionale all’interno del Forte?

Beh sì, come in ogni ambito, anche qui il passaggio generazionale è stato critico, portatore di crisi e critica. Per il primo gruppo, quello degli anni Settanta, non è stato facile trasmettere il proprio sapere, la propria esperienza, perché avevano in sé momenti fortissimi di unione – forse i più intensi dal Dopoguerra – assieme a istanze più deleterie, come ad esempio la lotta armata, che hanno portato anche alla fine di quell’esperienza. Il processo che ha coinvolto persone che credevano si potesse prendere il potere usando la forza è stato molto più ampio di quello che si è creduto, altrimenti non avrebbe mai avuto la capacità di portare attacchi così in profondità. Quel periodo storico è stato il massimo attacco portato al capitalismo, al di là dei momenti rivoluzione che poi hanno portato a un sovvertimento effettivo. La contraddizione derivante dall’essere contenti di aver vissuto momenti e di essere rammaricati di averne vissuti altri, ha fatto sì che non ci fosse un passaggio di conoscenza lineare, coerente e forte. Noi per primi non eravamo coerenti, ma portatori di una difficoltà nell’analisi politica e nel nostro vissuto politico. Trasmettere una cosa bella è un conto, trasmettere una contraddizione è un altro. Bisogna poi anche comprendere qual è stata la trasformazione della società negli ultimi anni: il berlusconismo, la diffusione delle nuove tecnologie a livello di massa, il passaggio dal sociale al social, che sembra semplice, ma in realtà ha in sé un intero mondo di differenza. I nuovi attivisti sono nati e cresciuti in una società diversa dalla generazione della prima occupazione. C’è una parte dell’antagonismo che è ancora dentro il Novecento e c’è una parte che il Novecento proprio non sa che cos’è, non solo dal punto di vista cronologico, ma sociale ed esperienziale. Pensate alla differenza tra chi questo posto l’ha messo in piedi e chi è nato quando questo posto già esisteva da 10 o 15 anni: diventa un qualcosa che rientra nella sua normalità.

C’è qualcuno tra i più giovani che ha scritto dei racconti?

Sì, assolutamente. All’inizio avevamo paura di aprirci troppo, di dire: “Tutti quelli che vogliono possono partecipare al libro”. I primi racconti sono arrivati da un gruppo di persone over 30, poi sono arrivati una serie di racconti anche di ragazzi, ed è stata una cosa che abbiamo apprezzato molto, tant’è che abbiamo voluto che ognuno mettesse la propria età di fianco alla firma, proprio per cercare di dare uno spaccato.

Chi ha letto i racconti?

Tutta la redazione ha letto tutti i racconti, che sono stati oggetto di discussione, oltre che di editing. All’inizio avevamo dato un numero limitato (al ribasso) di battute, perché sapevamo che avremmo aperto un vaso. Siamo passati dalle 2.000 (che sono niente) alle 8.000, ma sono arrivati anche racconti da 56.000. Bisognava tagliare, insomma, noi non lo avremmo mai fatto, così abbiamo chiesto a tutti quelli che avevano sforato di ridurre il testo. Così da 256 pagine siamo arrivati a 450. La partecipazione è stata grandissima: è stato un dilemma pubblicare un libro così grande, con tutti i racconti, ma alla fine abbiamo deciso per il sì. Abbiamo iniziato a novembre/dicembre e per maggio è stato pronto, c’è stato un lavoro enorme dietro.

C’è un racconto ha lasciato più il segno?

Sì, ce ne sono due. Uno l’ha scritto Massimino, un occupante storico e uno dei fonici del Forte, che ha fatto un racconto della sua presenza per ogni anno in cui è stato qui dentro. Un racconto del suo cambiamento anno per anno per cui, essendo circa 20, riesce a dare uno spaccato storico e di vita. L’altro è di Cristina, che ha collaborato tantissimo con noi – soprattutto all’enoteca del Forte – e ancora oggi partecipa negli eventi più grandi. Il suo è un racconto vero, pasoliniano: lei veniva da una famiglia della Roma proletaria, una famiglia difficile. Era cresciuta nella strada ed era un mezzo maschio, menava, lo dice proprio nel racconto. Scrive di come questo posto l’abbia fatta addolcire, raccontandolo in un modo molto schietto e crudo. È un racconto breve, ma intensissimo. Ce n’è un altro bellissimo di tre ragazzi che venivano dalla provincia: per loro ogni evento al Forte era un sogno. Raccontano di come scollettavano perché c’era il problema della benzina, di bersi qualcosa, tutta una storia per organizzarsi e rimediare i soldi per venire in questo posto che era qualcosa di magico rispetto alla loro condizione di vita in provincia. Ci sono anche dei racconti che portano delle criticità, ma sono sempre stati scritti con amore. È un libro a cui teniamo tantissimo perché mostra la crescita delle persone nel loro vissuto: mostra come la politica, quella minuscola, quella della polis, sia un processo che permette una crescita.