Un uso non dissimile, ma a scala urbana, è il Jewish Memorial di Peter Eisenman a Berlino

E in un crescendo sublime, il grande Cretto di Burri a Gibellina, appena completato nell’anno del centenario dell’artista, costruito sulle macerie prodotte dal terremoto del Belice, compattate, armate in reti metalliche e riempite di cemento bianco.

La funzione del cemento in tutti e tre i casi è drammatica, il pieno brutale della materia colma un vuoto di memoria, di assenza, di distruzione. Non solo la consistenza del cemento, ma soprattutto l’idea del cemento, la cementità per dirla con Platone, gioca un ruolo fondamentale nel pathos di queste opere d’arte. A distanza di qualche anno il cemento è diventato una sostanza molto diversa, dall’aspetto mutevole e dall’identità cangiante, grazie a un doppio sforzo cognitivo: quello dei designer e dei ricercatori che hanno cominciato a manipolarlo in maniera diversa, e parallelamente grazie ai produttori che lo hanno fatto evolvere in direzioni impreviste.

Nello spazio più di ricerca aperto a Milano per il design, il Plusdesign di Via Ventura, sono apparsi alcuni straordinari progetti in cemento, come i tavoli e gli oggetti di Duccio Maria Gambi o il Concret Air di Lucas Muñoz.

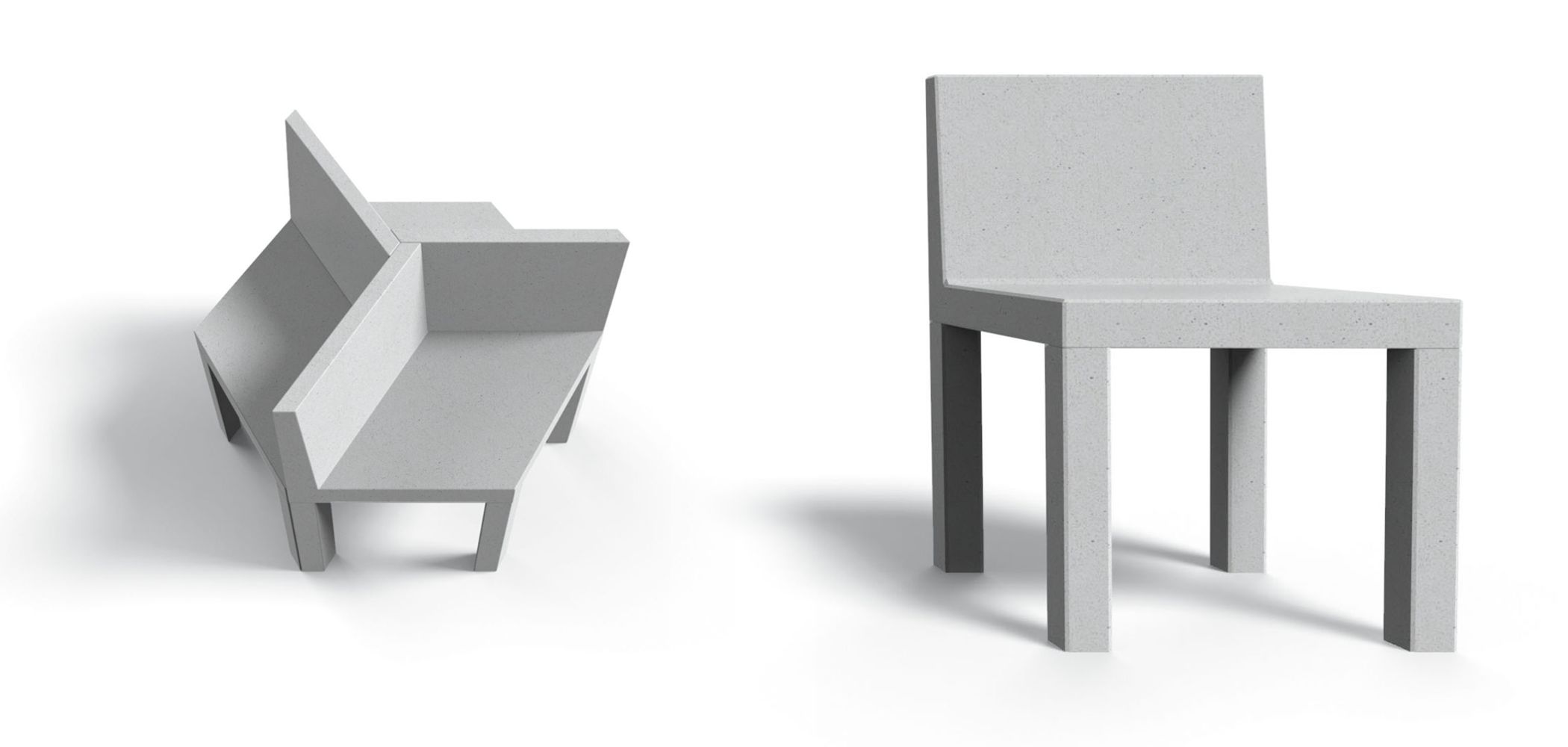

Ma anche senza arrivare a esempi così radicali, sono sempre di più le aziende che producono arredo urbano o anche interior design che ricorrono al cemento come a un materiale raffinato, complesso, antitetico all’idea brutale cui comunemente era associato, come la Metalco.

Un ribaltamento di immagine reso anche possibile dagli ultimi decenni di innovazione e ricerca da parte dei produttori di cemento, che hanno deciso di investire moltissimo sull’evoluzione materica. Abbiamo fatto qualche domanda a Enrico Borgarello, direttore di Ricerca e Innovazione di Italcementi, all’interno del bianchissimo i.lab di Richard Meier, il laboratorio Italcementi costruito in TX Active situato all’inizio del Kilometro rosso.

Enrico Borgarello: Per quasi vent’anni ho lavorato all’Eni, sempre nel settore ricerca e sviluppo, ma lì avevo a che fare con la chimica del petrolio. Nel 2005, quando sono arrivato a Italcementi, pensavo che il mondo del cemento sarebbe stato un campo meno fantasioso, e invece mi sbagliavo. Sono entrato in un tourbillon legato al TX Active, il cemento fotocatalitico mangia-smog che l’azienda aveva deciso di lanciare con grande dispiegamento di mezzi. Mi ricordo ancora la platea immensa di designer, architetti, persone comuni che era venuta alla presentazione al Museo della scienza e della tecnica di Milano, nel 2006. Da allora ci siamo lanciati nella comunicazione verso l’esterno, su un modo completamente diverso di fare percepire il cemento: non più come un materiale ottuso, intrusivo, ma come un aiuto alla sostenibilità, una materia intelligente. Stiamo collaborando persino con Brembo a dei freni di cemento, più ecologici.

Quante persone lavorano con lei?

Una settantina per ricerca e innovazione, più quelli dell’area marketing con cui collaboriamo. Persone che lavorano in modo flessibile, vanno in cantiere o seguono progetti vari.

Com’è stato l’incontro con Richard Meier?

Meier ha utilizzato il cemento TX Active per la chiesa Dives in Misericordia a Roma, e poi ha collaborato con noi per l’i.lab, e poi si è talmente appassionato al prodotto che ha continuato a utilizzarlo in molti altri progetti. La cosa interessante è che dopo la chiesa di Meier molti architetti hanno usato questo cemento per le chiese: chiesa di Pescara, chiesa di Dalmine, dell’ospedale di Bergamo, persino in Spagna: a renderlo appetibile è questo bianco che non si scurisce mai, un „bianco imperituro“. Ora stiamo lavorando con Libeskind in Albania per il Magnet, un complesso residenziale a Tirana, e con Renzo piano ad Atene, la fondazione Niarchos.

Sempre con il TX Active?

No, quello è stato l’inizio della svolta, ma poi abbiamo sviluppato moltissimi altri prodotti. Per il palazzo Italia a Expo abbiamo usato il cemento biodinamico, che ha portato i limiti estetici e performativi del cemento molto più in là di quanto ci potessimo immaginare. i.active BIODYNAMIC unisce la componente fotocatalitica, in grado di assorbire inquinamento atmosferico, a un’eccezionale fluidità e resistenza, che consente al cemento di assumere qualsiasi forma, e in più la malta utilizza materiali riciclati, in parte lo sfrido delle cave di Carrara. Abbiamo lavorato fianco a fianco con i progettisti per mettere a punto un prodotto che permettesse la realizzazione di una struttura complessa e ad alta valore estetico. Abbiamo dimostrato che esiste un’estetica della materia, se chi la progetta e la produce accetta la sfida costante della ricerca e dell’innovazione.

E passando a un’altra scala, come è nato i.design EFFIX?

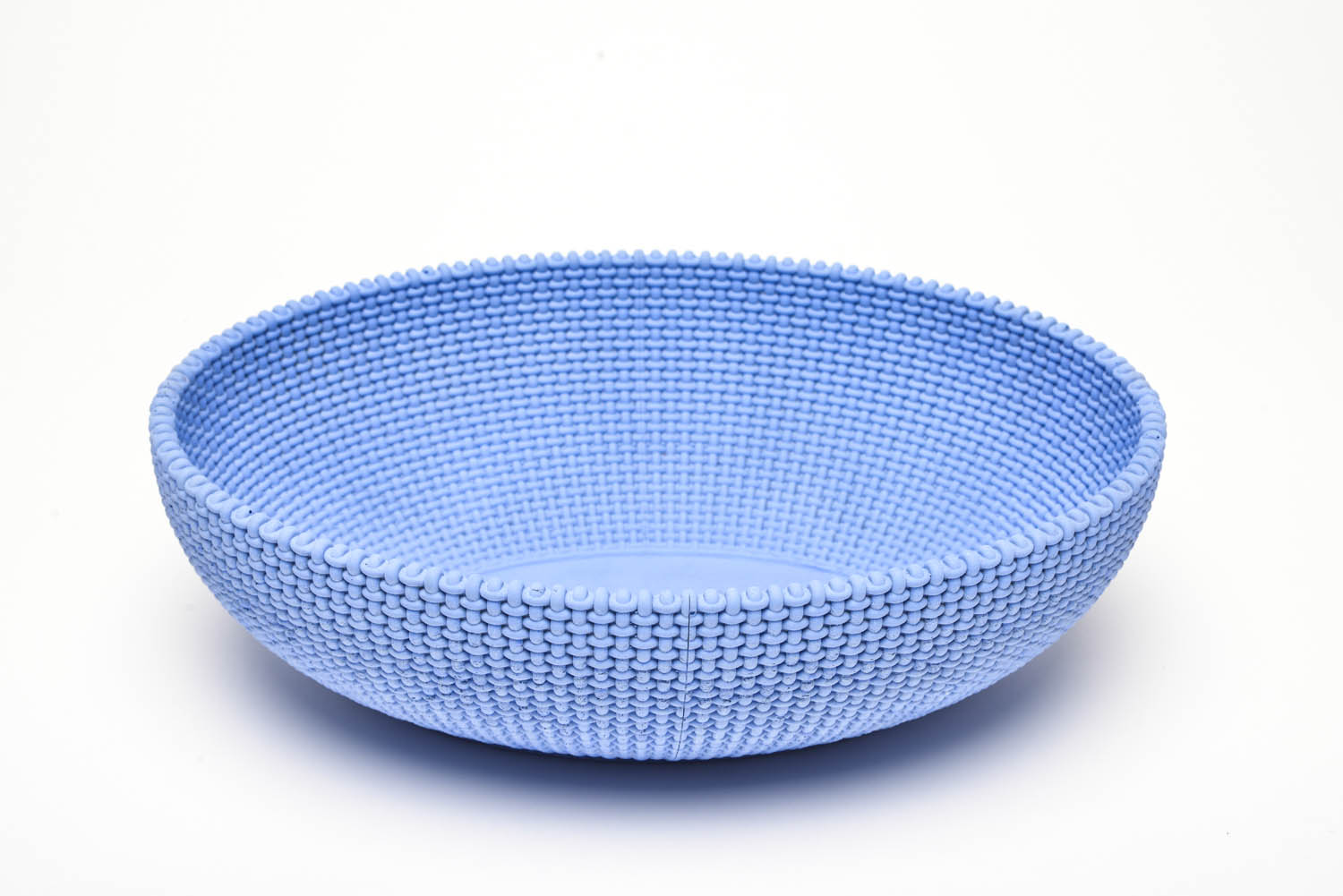

È un materiale nato per il design, che serve per essere modellato, adattabile, esteticamente bello. È nato in Francia, dove c’è molta visione sulle alternative al cemento tradizionale. Lì nel 2007 era nata la collaborazione con una designer che faceva mobili, panchine. Poi in Italia siamo passati a esperimenti con Alessi, da cui è nato per esempio La trama e l’ordito di Luca Galbusera. Noi lavoriamo sui materiali, sull’adattamento alle forme, il tatto, la resistenza.

Non avete mai pensato a istituire delle residenze per artisti, designer?

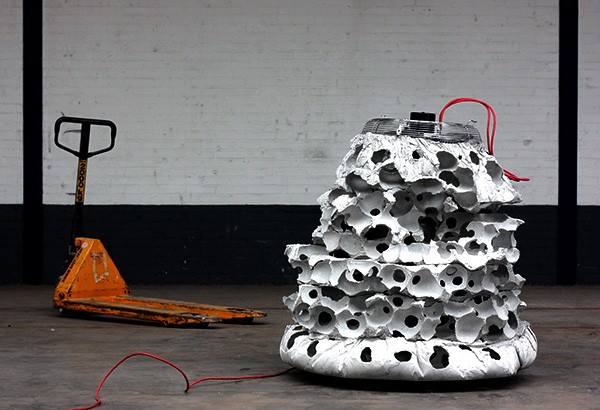

Ospitiamo studenti nel nostro i.lab, facendo accordi con le scuole su progetti specifici. Francesca Rho insieme a Painé Cuadrelli ha elaborato qui il cementofono, un diffusore acustico che funziona anche come una specie di vivavoce per cellulari, lavorando su un’amplificazione del suono che dipende non solo dalla forma ma anche dal materiale. Un esperimento che abbiamo amato perché il cemento, in genere utilizzato come isolante, veniva esplorato come amplificatore. Ci appassiona molto lavorare sulla proiezione verso l’esterno: la trasmissione di suono, di luce (i.light, il cemento trasparente che abbiamo messo a punto per il padiglione italiano di Shanghai), di acqua, come i.idro DRAIN per pavimentazioni drenanti.

Che cosa è l’ArcVision Prize, e perché è stato istituito?

È un premio di architettura al femminile giunto alla 4a edizione, con una giuria molto prestigiosa, fondato sul recupero dei materiali, sulla sostenibilità ambientale, ma anche sul progetto della qualità della vita, soprattutto in edifici destinati all’educazione o ad altre realtà sociali.

Dove vive?

A San Donato, più precisamente a Metanopoli, per via dell’Eni. È un posto bellissimo, collegato molto bene con la metropolitana.

Quali sono le passioni che coltiva nel tempo libero?

Vado molto a teatro, Arcimboldi o Piccolo e a ballare, perché mia moglie, al di fuori del lavoro, è maestra di ballo. Di recente siamo andati al Festival Kizomba, e al Festival di Salsa.

Quali nuovi interventi o edifici di Milano ama di più?

Sono entusiasta di Porta Nuova, della Darsena. E poi della Fondazione Prada, che per inciso è costruita con il nostro cemento.

Qual è l’edificio che vi ha dato più soddisfazione?

Per la visibilità Palazzo Italia, per la complessità della realizzazione il padiglione italiano a Shanghai.

Un desiderio visionario?

Bah, non saprei se definirlo visionario ma vorrei che tutto questa innovazione che stiamo creando diventasse realmente fruibile su vasta scala: per ora è ancora un fenomeno di nicchia, riguarda piccole quantità. Vorrei che la bellezza diventasse un reale fattore di scelta.