A poche settimane dall’inaugurazione ufficiale siamo andati sul cantiere della Lavazza a Torino insieme a Cino Zucchi e Valentina Zanoni, veterana dello studio CZA. Abbiamo visitato in lungo e in largo gli uffici, già attivi da mesi, fino al terrazzo affacciato sul quartiere Aurora con la Mole e le colline sullo sfondo, e poi l’edificio di fronte con lo spazio eventi e il ristorante, e infine il giardino quasi pronto ad accogliere la gente del quartiere, oltre che i lavoratori di Lavazza. Da lì ha avuto inizio una lunghissima conversazione, proseguita poi nel tempo, con uno degli architetti più curiosi ed egocentricamente pieni di spirito di sempre. Lontano dal look pretesco dell’architetto medio internazionale, Cino Zucchi è noto per il collezionismo furioso, per la disinibizione con cui si esibisce in un karaoke o in un djset, per i discorsi ricchi di citazioni bizzarre, mentre raramente viene messo in luce il suo lato schivo, la sua ritrosia rispetto all’universo ipercomunicativo dell’architettura contemporanea. Non è solo il gusto del paradosso a tenerlo lontano da una certa ortodossia ambientalista e politicamente corretta, ma un’attitudine a problematizzare, ad articolare i discorsi che lo porta a formulare dei pensieri molto più radicali di quanto non voglia far apparire.

ZERO: A breve si inaugura l’ultimo pezzo del Centro Direzionale Lavazza, un progetto partito nel 2010. Ci racconti la storia di questa committenza eccellente, come è nata e come si sono evoluti il rapporto e gli spazi in questi anni?

Lavazza è un’azienda “familiare” di scala globale, e ha un forte radicamento storico nella propria città. Dopo aver deciso di riunire i propri spazi di lavoro in un’unica sede, sono state individuate una serie di possibili aree, ed è stata scelta quella della ex-centrale Enel di via Bologna per la sua localizzazione non troppo distante dall’attuale sede e per le sue grandi potenzialità urbane. Oltre a nuovi uffici per circa settecento persone, il programma comprende una scuola di design, un parcheggio pubblico interrato, uno spazio eventi con sale attrezzati per convegni, un ristorante gourmet e un bistrot/mensa aziendale aperto al pubblico, un museo d’impresa, spazi di svago e relax, ma soprattutto un magnifico giardino aperto ai cittadini, che rappresenta un forte elemento di riqualificazione per l’intero quartiere. Per arrivare all’identificazione del progettista, Lavazza ha chiamato quattro studi a una consultazione privata della quale noi siamo risultati vincitori.

Il processo di messa a punto del programma funzionale è stato piuttosto lungo, anche perché l’area scelta presentava molti vincoli di natura diversa: quelli di natura urbanistica e di traffico veicolare, quelli posti dalla soprintendenza sugli edifici industriali da conservare, la necessità di elevare la quota dei nuovi edifici e della piazza per proteggerli dalle esondazioni centenarie del fiume Dora; non da ultimo, durante gli scavi abbiamo rinvenuto sotto le fondazioni dei vecchi edifici industriali le tracce di una basilica paleocristiana, cosa che ha comportato una revisione totale del progetto degli interrati a parcheggio e degli spazi aperti.

Non mi sono mai sentito davvero solidale con l’estetica dei calciatori pelosi

Un buon progetto deve sapere assorbire nel suo corpo tutte queste variabili, modificandosi continuamente senza perdere il suo carattere essenziale, e generando – perché no? – invenzioni progettuali just-in-time, come certi attori che improvvisano in scena. Diceva il mio adorato Paul Valéry: “È poeta colui al quale le difficoltà inerenti alla propria arte danno delle idee, e non lo è colui al quale le tolgono.”

Certo, è stato un percorso lungo e a tratti davvero impegnativo. Oggi i resti della basilica sono visitabili dai cittadini, gli alberi del giardino iniziano a fiorire, l’atrio di ingresso è usato spesso per feste ed eventi, e tutti sembrano molto contenti del risultato: sia le persone di Lavazza, che si trovano molto a loro agio nei nuovi spazi, sia la città, che ha colto in pieno il notevole valore urbano del progetto.

Come ti è venuto in mente il cancello-panchina che separa la piazza-giardino a uso pubblico dalla strada nelle ore notturne? È una forma di compensazione per la chiusura temporanea? Esiste un qualche modello a cui ti sei ispirato?

La decisione di aprire alla città un grande recinto industriale, rendendolo permeabile a tutti, è parzialmente conflittuale con le sempre più alte aspettative in termini di manutenzione e sicurezza degli spazi a uso pubblico. Abbiamo sempre cercato di trasformare i necessari elementi funzionali – in questo caso i grandi cancelli per la chiusura del giardino nelle ore notturne – in attributi dello spazio collettivo; il cancello principale su via Bologna è diventato così una grande panca scorrevole di fronte alla fermata del tram. Essi non hanno un modello preciso: nella mia testa porto sempre l’immagine dei grandi basamenti-panca dei palazzi fiorentini; e forse la loro forma ha una vaga assonanza con quella delle bellissime panche in legno che nelle cappelle del cimitero di Gunnar Asplund a Stoccolma si “srotolano” dalla boiserie come una carta da parati non ancora incollata.

Anche se qua e là compaiono edifici alti nei tuoi progetti, sembri meno concentrato sull’architettura fallica rispetto ad altri. La forma ogivale delle scale nell’atrio Lavazza appartiene inconfondibilmente alla sfera femminile. Eppure ti ho sentito parlare del carattere più o meno “maschio” degli spazi, al di là dell’aspetto iconico. In che modo lo definisci?

Al di là della mia personale leggera “disforia di genere” – non mi sono mai sentito davvero solidale con l’estetica dei calciatori pelosi -, potremmo dire che in tutte le arti esiste un elemento zen di conciliazione di principi opposti. L’architettura è materna e protettiva nei suoi interni accoglienti, che determinano microclimi particolari, spesso in orgoglioso cimento con quelli degli spazi naturali; nonostante il fascino dei boschi di sequoie o delle grotte di Postumia, noi umani abbiamo prodotto spazi meravigliosi come l’interno del San Carlino di Francesco Borromini a Roma o il teatro dell’opera dei Margravi di Giuseppe Galli Bibiena a Bayreuth.

La scala sinuosa che dall’atrio principale degli Headquarters Lavazza raggiunge il terrazzo risponde a mio parere non tanto a un bisogno tecnico (poteva essere una scala a prova di fumo come le altre), ma alla necessità spirituale e sociale per un’azienda di questa dimensione di avere uno spazio collettivo dove tutti si riconoscano. Mi hanno detto – nel mio cuore non osavo sperarci – che lo scalone/toboga non è solo usato da tutti per scendere, ma anche per salire ai piani in alternativa agli ascensori. Questo non solo per un principio “salutista”, ma per il puro piacere di percorrere i suoi spazi bizzarri e tortuosi e di fare incontri casuali lungo il suo percorso.

Brad Pitt non va in giro con una maglietta con la scritta “Kiss me, I’m sexy”, essa è in genere indossata da vecchietti di Rovigo in vacanza alle Seychelles

Non nego in questo senso il suo carattere “barocco” – forse un omaggio inconscio al Guarino Guarini di Palazzo Carignano o al Carlo Mollino del Teatro Regio -; ma un “barocco quotidiano”, che sa diluire la meraviglia nella vita di tutti i giorni e sa diventarne lo sfondo amato, come lo fa la scalinata di Trinità dei Monti a Roma.

Un po’ di durezza iconica “maschile” è tuttavia necessaria negli esterni: in questo caso la snella testata su piazzale Brescia, che costituisce il fuoco di due lunghe prospettive in ingresso nella città.

Ma siamo sicuri che nell’architettura contemporanea – come nella vita -, le associazioni maschile/assertivo e femminile/accogliente siano ancora valide?

Apprezzo moltissimo la tua avversione alle retoriche sociali che oggi dominano il discorso mediatico degli architetti: quando spieghi un tuo progetto non parli mai di partecipazione, innovazione o ecologia, ma sempre e solo dell’architettura, della sua relazione con i sistemi urbani che la circondano e di come potrà essere abitata. Credi che questa scelta in qualche modo ti penalizzi? I politici o i grandi marchi tendono a privilegiare messaggi semplici da trasmettere, o no?

Purtroppo hai perfettamente ragione. Un certo mio moralismo – o forse si tratta soltanto di senso di autoironia – mi frena dall’unirmi ai proclami bombastici dei miei colleghi e amici architetti, e questo forse mi penalizza un po’ dal punto di vista del “mercato”. Poiché oggi nessuno appare più in grado di giudicare le arti in quanto tali, gli artisti sembrano essere vieppiù costretti a dichiarare il loro impegno a “salvare il mondo” dal punto di vista sociale od ecologico. Nel 1975, dopo aver letto il report del team M.I.T./club di Roma I limiti dello sviluppo – che per primo aveva gettato l’allarme sulla catastrofe ecologica – ho fatto domanda e sono andato a studiare lì, impegnandomi molto sul tema dell’architettura a basso impatto ambientale. Ma considerando l’argomento un imperativo morale per ogni progettista, non sbandiero mai la mia architettura come “sostenibile” (parola peraltro del tutto imprecisa e ambigua), nonostante lo sia in pieno: con la sede Salewa, progettata insieme ai Park Associati, abbiamo vinto il premio Casaclima „Work and Life” per dire. Ma Brad Pitt non va in giro con una maglietta con la scritta “Kiss me, I’m sexy”, essa è in genere indossata da vecchietti di Rovigo in vacanza alle Seychelles.

La stessa cosa vale per la dimensione dell’impegno sociale. Ogni architettura è un atto collettivo di grande importanza, e quindi non ha senso riaffermarlo ogni volta. Non sostengo ovviamente “l’Art pour l’Art”; però esistono film “politici” buoni e cattivi, e ho visto insostenibili orrori architettonici e ambientali venire puntellati dalla stampella della “sostenibilità” come le donne liquide dei quadri di Salvador Dalì. Oggi purtroppo esiste, in televisione come nel real estate, un mercato dei buoni sentimenti e una vera e propria “vendita delle indulgenze” ecologiche o sociali, la cui ipocrisia si avvicina a quella religiosa contro la quale si era scagliato Martin Lutero….

In un post su Facebook hai paragonato le emissioni CO2 di un singolo viaggio in aereo su una tratta media con il risparmio di un edificio “verde”, traendone la conclusione che ai fini della lotta al climate change sarebbe molto più impattante una rinuncia agli spostamenti continui dei progettisti che l’adozione degli standard LEED. Detta così sembrava una boutade, ma i numeri sono evidenti: ogni volo (collettivo) immette in media 4-5 volte la quantità di sostanze inquinanti nell’atmosfera che un edificio come il Bosco Verticale risparmia in un anno. Un taglio dell’1% dei voli mondiali produrrebbe un effetto incomparabile rispetto alla riforma dell’edilizia mondiale. Come interpreti tutto questo, come un segno ulteriore dell’impotenza dell’architettura o come un invito a liberarsi di inutili sovrastrutture, e tornare a una dimensione più propria, più efficace dell’architettura?

Non c’è dubbio che la questione ambientale sia oggi in assoluto quella primaria, e la nostra è la prima generazione che vede il pericolo di un’alterazione del pianeta così profonda da mettere davvero in crisi la propria stessa esistenza. Dividerei però la questione in due: una è quella dell’etica individuale, certamente importantissima: passo le mie giornate a spegnere le luci che i miei figli e i ragazzi dello studio lasciano accese uscendo dalla stanza; ma è una pura illusione pensare che comprare zucchini a km0 o una borsa Freitag riciclata salvi il pianeta.

Oggi purtroppo esiste, in televisione come nel real estate, un mercato dei buoni sentimenti e una vera e propria “vendita delle indulgenze” ecologiche o sociali, la cui ipocrisia si avvicina a quella religiosa contro la quale si era scagliato Martin Lutero….

Nel mio libro di geografia della scuola media c’era scritto che la popolazione mondiale era di tre miliardi di persone, e quindi il suo numero è più che raddoppiato nell’arco della mia breve vita. Solo tre cose potranno davvero rallentare la catastrofe ambientale: qualche forma di controllo delle nascite, politiche di crescita controllata di India, Cina e Africa, e limitazione dei viaggi in aereo. L’intero nostro stile di vita è insostenibile, ma per paradosso è quello che ha migliorato di molto gli standard di vita, istruzione e salute in larghi strati della popolazione mondiale: come possiamo oggi negare la crescita ai paesi che vi aspirano? È un problema estremamente complesso; spesso le sparate dei miei colleghi mi fanno sorridere, però fanno colpo dal punto di vista mediatico e non nego ad esse un valore pedagogico.

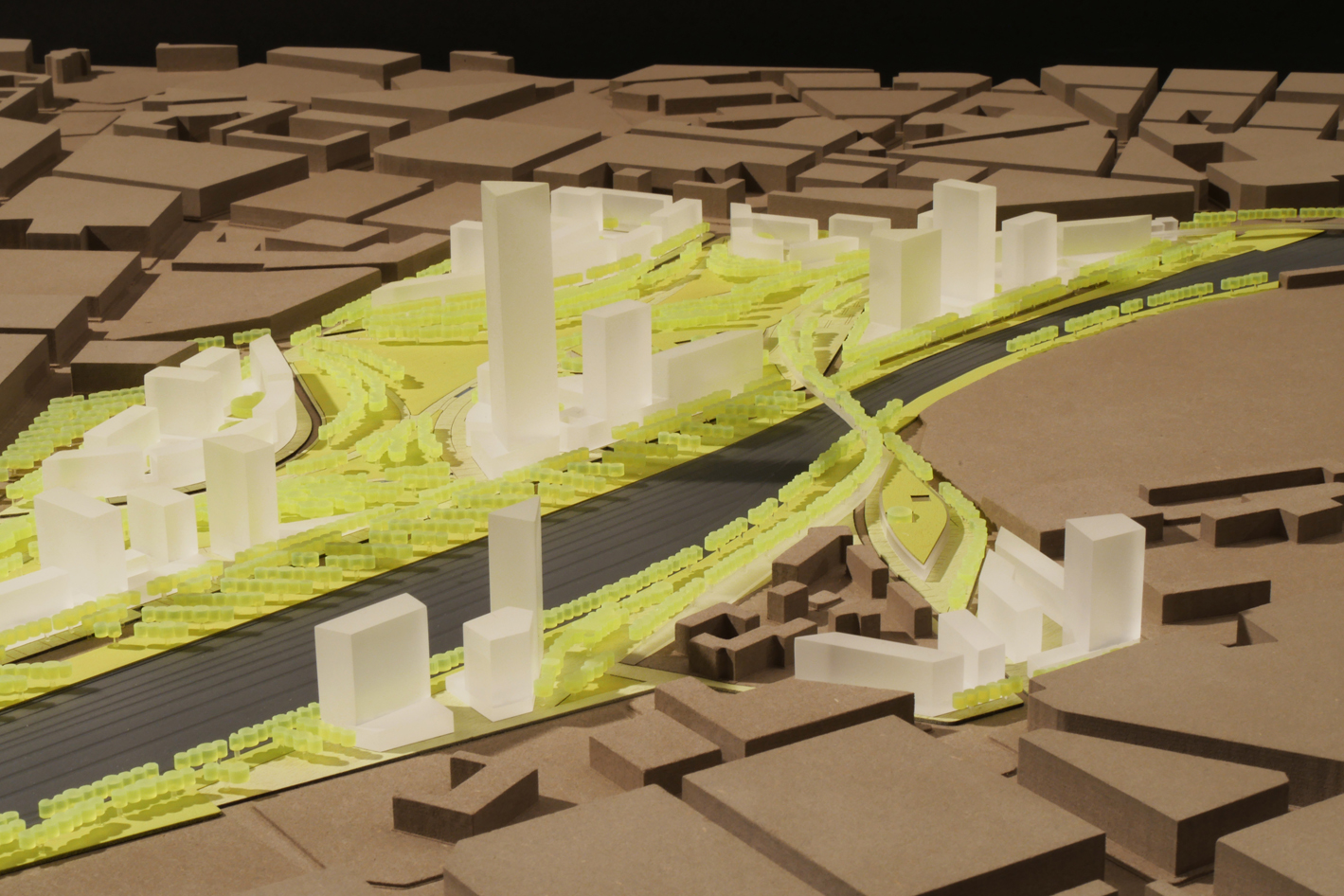

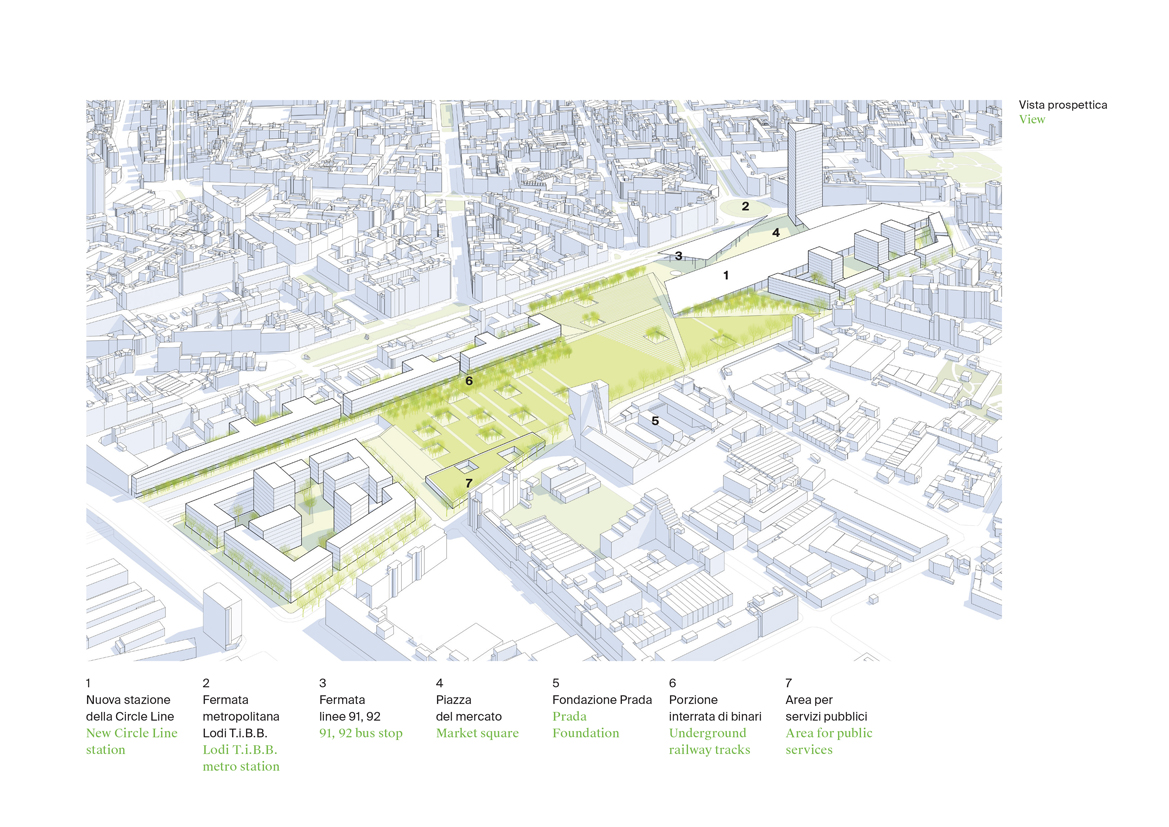

Parliamo degli Scali milanesi: la tua proposta dei Broli è molto bella, intelligente nelle riconnessioni degli edifici non solo con l’area adiacente, ma anche con il resto della città, al di fuori dei fasci di binari. Però sembrano contraddire una premessa fondamentale del tuo pensiero sulla città: insisti molto sulla flessibilità, sulla possibilità di evolvere dello spazio urbano, ma quelli che disegni sono spazi compiutissimi. Mi sbaglio?

La nostra proposta sugli scali è basata su di un principio semplicissimo: un disegno molto chiaro degli spazi aperti collettivi che corrisponde invece a un’estrema flessibilità del costruito. Questa è la lezione principale che possiamo imparare dalla città storica europea: un tracciato forte, talvolta addirittura risalente all’epoca romana, ha mostrato eccezionali doti di quello che oggi è di moda evocare con il termine di “resilienza”.

Nelle nostre proposte, i volumi costruiti sono una pura simulazione quantitativa, e una trasformazione come quella degli scali milanesi, che ha un arco temporale di almeno venti anni, non può che essere fondata su di un principio di estrema flessibilità. Come a Napoli o a New York, il tessuto edilizio della città può modificarsi in continuazione su di una trama che per funzionare deve sopravvivergli, come devono sopravvivere gli spazi “unici” delle città. Piazza Navona a Roma, Place de Vosges a Parigi, Central Park a New York sono luoghi collettivi che accolgono nel loro corpo l’evoluzione di desideri e stili di vita senza dover necessariamente cambiare forma come un giocattolo dei Transformers. E in fondo, la Sagrada Familia di Antoni Gaudí non è che un caso particolare di un isolato-tipo dell’Ensanche di Barcellona disegnata dall’ingegner Ildefonso Cerdá.

Sullo stesso tema, ti fa soffrire che i regolamenti condominiali delle residenze che hai costruito (di ogni gamma, dall’housing sociale di Cascina Merlata al lusso della Corte Verde) impediscano agli abitanti di modificare in alcun modo le facciate? O lo trovi ragionevole?

Se in appartamento di Place Vendôme muore una vecchietta e le subentra un cyber-punk, a nessuno verrebbe in mente di riverniciare quel pezzo di facciata di viola. La “personalizzazione” è un’esigenza della vita suburbana riportata in città. Io penso semplicemente che le facciate degli edifici urbani debbano essere progettate come “schermi abitati”, sofisticati filtri ambientali ed esistenziali tra la dimensione privata dell’alloggio – che deve consentire il massimo comfort e possibilità di personalizzazione, e la dimensione collettiva degli spazi pubblici – dei quali i fronti degli edifici costituiscono degli sfondi. La facciata è in questo senso un “contratto sociale” che regola i rapporti formali tra individuo e collettività.

Detto questo, io non ci vedo niente di male nella “personalizzazione” di balconi e logge: qualche anno fa sui fronti delle case al Portello ho contato quarantasette Babbi Natale di peluche, e non ne ero affatto disturbato.

Odio quelle foto patinate degli edifici senza abitanti, quasi un gas nervino li avesse sterminati tutti. Le case sono fatte per viverci, e un progetto che non sappia assorbire alterazioni di diversa natura non è a mio parere un buon progetto.

Se ti trovassi improvvisamente investito di un potere assoluto, da quale scalo partiresti a trasformare la città? E qual è il più interessante su cui lavorare, dimensioni a parte?

Nonostante lo Scalo Farini sia quello di dimensioni maggiori, trovo quello di Porta Romana più interessante per il suo collegamento migliore con la rete dei trasporti pubblici a diverse scale e per il suo rapporto con i tessuti esistenti. Collegare la nuova Fondazione Prada con Piazzale Lodi e Piazzale Trento attraverso un nuovo giardino pubblico costituisce un atto fondativo “forte”, capace di riverberi inattesi e di vasta portata.

Il tuo primo grande lavoro sul tessuto urbano, la Junghans alla Giudecca, ti ha lasciato una relazione ambivalente con la città di Venezia, di affezione ma anche di rifiuto. Invece con Milano, dove sei intervenuto in molti punti dal centro ai margini, non ti sei mai trovato in questa posizione?

Ancora oggi quando arrivo alla stazione di Santa Lucia ho bisogno di una pastiglia di Maalox: una reazione da cane di Pavlov associa questa bellissima città agli stress professionali per il lavoro della Ex Junghans, durante il quale penso di essere “diventato adulto” comprendendo le difficoltà politiche e i compromessi multipli necessari per portare a termine un progetto urbano. Ho anche lavorato a molte Biennali, e di esse ricordo principalmente la bontà dei tramezzini del bar di corso Garibaldi. Ma il mio rapporto ambivalente con Venezia viene anche da un altro fatto. Tanti anni fa mi è capitato di dire che per un architetto lavorare a Venezia è come avere un affaire con un’attrice famosa, dove non riesci mai a distinguere la dimensione privata da quella ritrasmessa dai media, e ti senti sempre in una condizione di leggera inferiorità psicologica. Ma se Venezia è Isabelle Huppert, Milano è forse Alba Rorhwacher; con lei riesci ad avere un rapporto più “normale”. Anche Milano ha ai miei occhi una grande aura – la conosco a fondo non solo come cittadino ma anche come storico, ho fotografato e ridisegnato tutti i suoi cortili segreti per illustrarli in un libro – però essa non mi opprime mai, perché la si può costruire e modificare ogni giorno senza essere legato a una sua immagine “mitica” che spesso nasconde – come a Venezia – la complessità e la stratificazione della città reale.

La tua passione per l’architettura del Caccia è nota, ma mi ha impressionato scoprire sul tuo libro una foto di te bambino con lui. Che facevate insieme affacciati a una ringhiera?

Luigi Caccia Dominioni, che tutta Europa sta scoprendo come grandissimo architetto, è sempre stato imprigionato dalla cultura “impegnata” dentro l’immagine semplificata dell’architetto della buona borghesia. Poiché la mia famiglia apparteneva a quest’ultima, gli aveva commissionato la riforma della grande casa nella quale abbiamo abitato per anni. Caccia aveva disegnato un piccolo capolavoro, trasformando la grande altezza dei soffitti voltati esistenti in un complesso gioco spaziale di spazi alti e spazi raccolti dai rapporti inusitati. Il disegno polilobato del balcone che si vede nella foto – e che sostiene un Cino Zucchi in pigiamino e un Gigi Caccia Dominioni nel suo completo un po’ dandy – è una delle grande invenzioni di Caccia, che era capace di spingersi in ardite incursioni formali nel “classico” senza mai imitarlo in maniera bieca come purtroppo fanno molti architetti di interni contemporanei.

Perché ami Füssli?

Mi piacciono i suoi dipinti – era peraltro amico di William Blake, altro mio grande idolo – ma soprattutto i suoi aforismi sull’arte, che rappresentano una vera teoria nella forma di bigliettini da Baci Perugina. La sua affermazione “In arte, molte cose belle si trovano per caso, ma si conservano per scelta” risuona nella mia testa con la descrizione del processo artistico fatta da Luigi Pareyson, che solitario tra i critici e i filosofi sembra aver compreso bene il carattere “fallibile” della ricerca artistica, o con il “fail; fail again; fail better” di Samuel Beckett. E poi la seconda metà del settecento, con la sua scoperta di civiltà artistiche “altre” e con la sua messa in crisi della tradizione classica, è forse l’età culturale che sento più vicina alla contemporaneità e alle sue inquietudini.

Ti interessa la politica?

La mia indole è molto, molto “impolitica”: ho una sorta di daltonismo congenito per i messaggi di secondo grado, per la bugia elettorale, per l’argomento populista, e in genere per il “doppio pensiero” che la dimensione politica necessariamente implica.

In questo senso, se da ragazzo mi sono fortemente impegnato in battaglie civili (la mia famiglia ha forti tradizioni partigiane sia da parte di madre che di padre), dopo aver canticchiato molte volte “The Times They Are A’ Changin’” di Bob Dylan non mi sarei mai aspettato di trovarmi di fronte Gloria Gaynor e Angelino Alfano… Diciamo che tendo a rifiutare dove posso cariche e responsabilità istituzionali perché penso di risultare solo dannoso in questi ruoli, e continuo il mio impegno nell’architettura. Però talvolta sono fortemente attratto da figure di cui stimo il rigore etico e la schiettezza verbale, e che hanno il coraggio di impegnarsi nell’azione politica; figure come quella dell’ex vicesindaco di Milano Ada Lucia de Cesaris, che ridanno una carica di fiducia alla mia disaffezione.

Esiste oggi un pericolo reale: quello della cosiddetta “smart city”, pubblicizzata come facilitazione continua della vita, ma che in realtà nasconde incubi orwelliani.

Nei tuoi scritti polemizzi spesso con il Moderno, in particolare con quello che chiami social engineering, l’idea di progettare la vita altrui per mezzo dello spazio. Ma (come peraltro dice Antoine Compagnon ne Gli antimoderni) oggi è piuttosto inutile polemizzare con il lontano moderno, e vale la pena di sottoporre a critica il contemporaneo. A me viene in mente, per esempio, che il social engineering non lo fanno più i governi per mezzo degli urbanisti (secondo il paradigma modernista), ma le società di Real Estate impegnate nel Community Building, senza peraltro nessuna buona intenzione. Che ne pensi?

Le tue domande così “alte”, unite alla mia proverbiale logorrea, stanno portando questa intervista ad assumere le dimensioni e il peso di un trattato!

La galassia “modernista” è fatta di infinite sfaccettature spesso in reciproca contraddizione. Il modernismo al quale mi riferivo è quello più “duro”, quello che ne “The Battle of the Books” di Jonathan Swift è rappresentato dal “moderno” Ragno che tesse la sua tela con l’Esprit de Géométrie mentre l’“antica” Ape, pur cibandosi di pollini diversi, li trasforma in miele e cera, “Sweetness and Light”. Naturalmente l’Ape è CZ e i Ragni sono gli MVRDV che nel Mirador a Madrid, uno degli edifici residenziali più osannati dalla critica contemporanea e più odiati dagli abitanti – intervistarli per credere – hanno cercato di forzare comportamenti collettivistici sottraendo a tutte le unità residenziali finestre e balconi.

Diceva Winston Churchill: “we shape our buildings, and from that moment our building shape us.” Il tema è ovviamente delicato; si possono offrire spazi capaci di catalizzare, ospitare e rappresentare le nuove forme di vita privata e collettiva senza forzare comportamenti e prevedere attività che la prova dei fatti mostra impossibili? Quando ciò succede – come al Rolex learning center del Politecnico di Losanna di SANAA o allo stadio di Bordeaux di Herzog e De Meuron – è una gioia per gli occhi e per lo spirito; ma quanti fallimenti reali sono oggi nascosti dalle foto patinate che girano sul web.

Esiste oggi un pericolo reale: quello della cosiddetta “smart city”, pubblicizzata come facilitazione continua della vita, ma che in realtà nasconde incubi orwelliani. Nel romanzo di Orwell, esisteva un ufficio preposto al cambiamento del significato delle parole della “New speak” nel loro opposto – quello che in fondo ha fatto Berlusconi con “il Partito dell’Amore” -. L’apparente libertà di scelta totale data dal menù a tendina nasconde in realtà il controllo totale dei Big Data, e trovare i margini di libertà dentro questa situazione è in effetti la sfida contemporanea.

Hai lavorato insieme a moltissimi architetti o gruppi più giovani, per le mostre, per i progetti o all’università. Quali sono stati gli incontri più interessanti, e perché? Con chi ti piacerebbe fare nuove cose? E chi ti piacerebbe coinvolgere, invece, tra quelli con cui non hai ancora mai collaborato?

Non sopporto le persone che borbottano che il mondo va male, che le generazioni più giovani non sanno niente, etc; se così fosse, esso sarebbe finito ai tempi di Catone. Insegno al Politecnico, e sono ogni giorno più sbalordito dall’intelligenza, la bravura e l’impegno dei miei studenti: la mia tesi di laurea non meriterebbe oggi la sufficienza al mio corso del quarto anno. Nella teoria letteraria del “ramo cadetto” la nuova direzione stilistica non nasce mai dal ceppo della vecchia, e nella mia esperienza i discepoli di figure intellettuali di grande levatura – come in Italia quelle di Aldo Rossi, Giorgio Grassi, Guido Canella, Vittorio Gregotti, Roberto Gabetti, Giancarlo De Carlo – non sono mai all’altezza dei loro maestri, e anzi ne divulgano il pensiero irrigidendoli in schemi e dogmi sconosciuti ai primi.

Fortunatamente, il mio percorso educativo e professionale saltellante – che ha mischiato in maniera bizzarra rigore ed empiria, lo scientismo critico e sperimentale dell’M.I.T. con l’erudizione della scuola italiana degli anni ’80 – mi ha reso piuttosto libero.

Il mio rapporto anarchico nei confronti delle genealogie accademiche e formali mi porta ad uno stile di insegnamento molto “socratico” e informale, che mette al primo posto la libertà e quindi la responsabilità dello studente rispetto all’imposizione di figure e concetti dall’alto. Questo non vuole dire che, nell’era per certi versi meravigliosa di Wikipedia, non cerchi di aiutare gli studenti a formarsi una mappa critica del passato.

La bellezza e l’intelligenza nascono sempre dove non ce l’aspettiamo. Sono arrivato persino a pensare che i tanto vituperati “videogiochi”, con le loro elaborate sequenze di problemi da risolvere per sbloccare un livello, abbiano sviluppato nelle generazioni più giovani un tipo di intelligenza diversa e superiore alla nostra; un’intelligenza che manca di sistematicità e grammatica, ma sopperisce a queste con una velocità da “motore di ricerca”.

La figura che considero più importante nella generazione che precede la mia è quella di Pierluigi Nicolin, che ha sottilmente indirizzato la nostra cultura attraverso le scelte redazionali della sua rivista Lotus, e ha fatto crescere molte persone intorno a sé con grande generosità e libertà mentale.

Non ritengo sia nella generazione attuale emerso ancora un critico d’architettura della sua intelligenza, della sua curiosità e del suo valore, anche se Nina Bassoli – forte anche del suo lavoro curatoriale e critico – promette bene, e trovo molto interessante il gruppo di giovani storici che ha curato il libro collettivo Storie di Case.

In campo architettonico, figure come quelle di Matilde Cassani, di Francesca Benedetto (Yellow Office), di Piovenefabi, dei gruppi di Salottobuono, di Baukuh, di IaN+, di 2A+P/A e di molti altri hanno davvero inventato un linguaggio grafico e formale del tutto originale, ormai copiato dagli studenti e degli architetti di tutta Europa.

Realtà professionali come quelli di Ifdesign, di Studioerrante, di Onsitestudio hanno ormai una credibilità notevole nel panorama globale, e uniscono con equilibrio ricerca intellettuale, sperimentazione architettonica e completezza professionale, per non parlare per casi come quelli di Kuehn-Malvezzi, LAN e Barozzi-Veiga che rappresentano il meglio della “generazione Erasmus”.

Per finire, “sorveglio” da vicino il caso San Rocco, vero fenomeno intellettuale nato intorno alla complessa figura di Pier Paolo Tamburelli, che primo tra tutti ha avuto il coraggio di riaprire ormai da più di una decade il rapporto con la storia disciplinare, del tutto “tabù” dopo l’ubriacatura post-moderna.

L’aeroplano della cultura e della figuratività artistica vola percorrendo vaste spirali sullo stesso vasto territorio, ad altezze e in condizioni meteorologiche diverse, scoprendo continuamente punti di vista nuovi su luoghi conosciuti da tempo. La “rilettura critica” operata da Tamburelli su Rossi e Grassi mi ricorda quella compiuta da questi su Étienne-Louis Boullée o su Heinrich Tessenow, un cercare se stessi attraverso la “reinvenzione” del pensiero di un altro.