Quanti musei al mondo deciderebbero di raccontare i propri primi dieci anni di attività senza mostrare neanche un’opera? Pochi, forse nessuno. Ha avuto il coraggio di farlo Hou Hanru con „Una Storia per il Futuro. Dieci anni di MAXXI“. Un lavoro concettuale durato quasi due anni e ispirato al „Mnemosyne“ di Aby Warburg e al „Museo dei musei“ di André Malraux. Nessuna opera dunque, ma solo immagini che riproducono lavori facenti parte della collezione permanente o che testimoniano le centinaia di eventi e mostre ospitate dal museo nella sua prima decade di vita. Attraverso questi materiali visivi, il direttore Hanru ha creato la cosmogonia del MAXXI: un grande atlante composto da decine di mappe tematiche più circoscritte che restituiscono tutto ciò che il museo ha voluto dire, stimolare e insegnare, tracciandone contemporaneamente i percorsi futuri. Un’impianto concettuale che è manuale d’istruzioni indispensabile per comprendere cosa debba essere un museo al giorno d’oggi: non un semplice accumulatore di opere, ma un ecosistema in stretta connessione con il mondo, che faccia scaturire nuove idee a partire da ogni contraddizione. Un organismo pensante e produttore di pensiero. L’unicità di questa visione si riflette anche nell’allestimento atipico della mostra, realizzato in collaborazione con lo studio olandese Inside Outside di Petra Blaiss e illuminato da cinque grandi scritte al neon (Città, Piazza, Mondi, Realtà, Credo) ispirate dalle recenti proteste a Hong Kong. Una sfida nella sfida che parte da un disegno: l’idea del MAXXI messa su carta da Zaha Hadid.

Mettiamo le lancette indietro di qualche anno: è il suo primo giorno di lavoro al MAXXI, che ricordi ha?

Sono arrivato nel settembre 2013, dopo aver fatto ad agosto i primi sopralluoghi e aver curato nei mesi ancora precedenti un progetto per mostrare la collezione del museo intitolato “Non basta ricordare”. Ufficialmente ho cominciato a lavorare nel novembre di quello stesso anno. È stato un momento molto importante e anche molto eccitante. Il MAXXI mi ha dato una possibilità incredibile: è un museo molto giovane, così come lo staff, per cui ho sempre goduto di una grande libertà. Prima avevo lavorato per biennali e triennali, ma mai all’interno di una struttura del genere: questa innocenza dell’esperienza è stata fondamentale per capire come un museo possa essere altro rispetto a un semplice sistema di rappresentazione.

Cosa ha pensato la prima volta che ha visto l'edificio?

Che Zaha Hadid avesse fatto una vera follia! Ho pensato che questo fosse un museo “capitalista”, “neo liberale”, vedevo la fluidità delle sue forme come un strumento per consumare le immagini. La struttura è bellissima, ma è un po‘ come un aeroporto: un luogo in cui non ci si può mai fermare e in cui è difficile guardare una scultura anche solo per trenta secondi. Per me un’opera deve essere guardata in un tempo e in uno spazio, quindi mi sono subito chiesto quale fosse la qualità del guardare del MAXXI. Mi sono ritrovato in una condizione di sfida, generata dalla tensione tra l’impossibilità di fermarsi e la necessità di approfondire l’apprezzamento estetico. Una condizione che però a me piace, perché aiuta a generare soluzioni nuove e interessanti.

Immagino quindi che l'edificio abbia parecchio influenzato tutti i contenuti che il MAXXI ha ospitato in questi anni. Ad esempio, la performance di inaugurazione realizzata da Shasha Waltz nel 2009 non sarebbe potuta essere concepita altrove.

Sì, assolutamente. Ho pensato da subito che questo fosse un museo con un’altra dimensione di libertà: quella della fluidità e del dialogo tra arte, architettura e contesto urbano. Quindi mi sono chiesto come vivere questa condizione e come farla vivere al pubblico. Ad esempio, con la mostra “Open Museum Open City” abbiamo sfruttato tutto lo spazio del museo, mentre con un approccio totalmente opposto abbiamo portato il MAXXI in strada con un progetto che si chiamava proprio così, “La strada”. Due modi diversi di pensare la trasformazione di un museo: tutto vuoto e tutto pieno; una risposta poetica e una politica. Queste due esposizioni le abbiamo realizzate a distanza di quattro anni l’una dall’altra, ma all’interno di una determinata linea di programmazione, così come abbiamo una linea sul Mediterraneo, che quest’anno si sposterà dai Paesi del sud a quelli del nord con una mostra dedicata all’ex Jugoslavia. Fa tutto parte di un lungo processo di formazione dell’identità: il museo non è un’accumulazione di cose, un’addizione, ma è qualcosa che cresce sempre.

Ha mai avuto l'occasione di parlare direttamente con Zaha Hadid del MAXXI?

Zaha l’ho incontrata quando ancora non sapevo che ne sarei diventato il direttore, quindi non abbiamo mai parlato esplicitamente del MAXXI. Penso sia stata un’architetta incredibile, capace di trasformare l’idea di avanguardia in qualcosa di tangibile. I suoi progetti danno un’idea di perfezione, ma in realtà nascondono sempre un elemento di imperfezione, che alle volte diventa anche molto problematico. Questo li rende particolarmente interessanti, perché dietro ogni problema di funzione o di struttura c’è sempre una possibilità di correzione, di cambiamento, che genera una libertà di inventare soluzioni. Il MAXXI è un edificio spettacolare, monumentale, ma che ogni volta richiede di interrompere la sua fluidità di movimento. All’interno di questa necessità è sempre possibile inventare, non solo la maniera di fare le mostre, ma anche la relazione tra opere d’arte e ambiente. Questo è il grandissimo contributo che Zaha inconsapevolmente ci ha regalato.

Arriviamo quindi alla mostra “Una Storia per il Futuro” e ai primi dieci anni del MAXXI. Cosa è e cosa rappresenta?

Il percorso di questa esposizione inizia con la “preistoria” del museo: il periodo dal 2000 al 2009, con il cantiere e le mostre prima dell’apertura ufficiale. È una parte molto importante dell’intero progetto espositivo, perché testimonia come prima di una programmazione molto ricca ci sia stato stato un periodo in cui si è formata la base della collezione. Inoltre, è stato anche un periodo di preparazione mentale per capire e accogliere un grande edificio, che non è venuto fuori all’improvviso, come un extraterrestre. È fondamentale considerare la relazione con il contesto della città: una parte dell’identità del MAXXI deriva dall’essere all’interno di un processo d’avanguardia molto radicale, che coinvolge da decenni l’urbanizzazione del quartiere Flaminio. L’inizio della mostra, oltretutto, coincide con una parte dell’edificio che è ancora quella originale: è come se il progetto vero e proprio fosse un albero e questa la sua radice, c’è una connessione molto fisica e simbolica tra le due parti.

Dopo la "preistoria" inizia quindi il racconto dei primi dieci anni di attività.

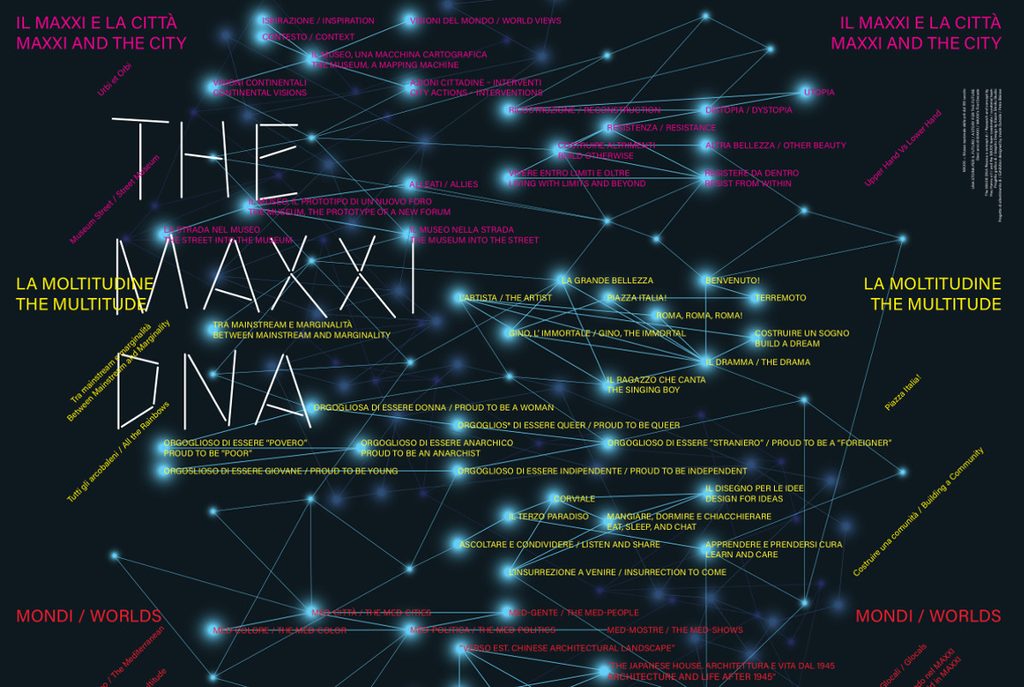

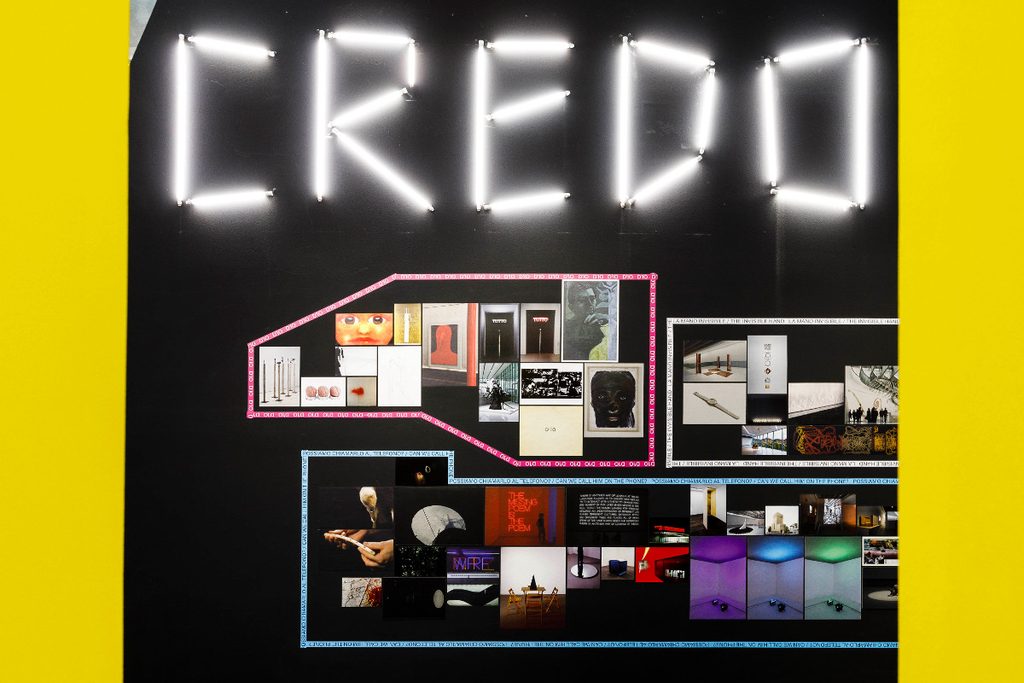

Sì, l’idea della mostra è stata proprio quella di creare tre diversi sistemi di racconto. Il primo è “normale”: una timeline che va dal 2010 al 2020 in cui sono elencate tutte le mostre, le acquisizioni e gli eventi pubblici ospitati dal MAXXI, alla quale si affiancano una serie di immagini fornite dall’Ansa che riportano, per ogni anno, quindici eventi importanti per l’Italia e per il mondo, costruendo così un racconto parallelo. Poi, ispirandomi ad Aby Warburg e Malraux, ho lavorato quasi un anno per creare una mappa, un atlante che raccontasse attraverso cinque grandi temi la programmazione del museo in relazione al mondo: “Il MAXXI e la Città”, “La Moltitudine”, “Mondi”, “Le Sfide della Realtà” e “Credete nell’Innovazione?”. Questi primi due sistemi si sviluppano lungo uno spazio lineare che è pensato come fosse una strada e gioca sui colori nero e bianco, mentre ai lati si aprono quattro stanze di contenuto e colore diverso: la rossa è dedicata all’archivio, con interviste ad artisti e curatori; la blu è un ambiente immersivo dove sono proiettate le mostre ospitate dal museo; la bianca è una sala lettura; nella stanza gialla, infine, ci sono delle interviste video in cui tutti i membri dello staff espongono la propria visione del museo. Quindi abbiamo un racconto pubblico lineare e poi una narrazione della storia del museo sotto cinque temi, che per me è essenziale per definirne l’identità e il ruolo in questi primi dieci anni, così come la visione per il futuro. Abbiamo anche creato un poster – che il pubblico può prendere gratuitamente – dove sono presenti tutti i temi della narrazione: si chiama The MAXXI DNA e ci sono tutte le risorse di ispirazione e di pensiero, rappresentate come fossero un codice genetico, un albero che cresce o una costellazione.

È corretto dire che per lei un museo è più simile a un organismo che ad altro?

Si, assolutamente. Il museo per me è un laboratorio di pensiero che funziona come una foresta, al cui interno ci sono tutti i processi di generazione di forme di vita e di relazioni. Diventa una macchina che produce idee, mappe del mondo, categorie, concetti e immagini. Poi naturalmente c’à la dimensione della collezione e della conservazione che racconta storie passate e memorie, ma sempre in un modo vivente, dinamico. Il museo è un processo di reinvenzione permanente.

Il primo tema è subito di grande interesse per ZERO: "Il MAXXI e la Città".

Per me è fondamentale far capire che non c’è solo un tipo di museo, ma che sono tutti diversi tra loro. Il MAXXI rappresenta una nuova idea in cui architettura e arte sono insieme. L’interazione tra queste due discipline è molto importante perché produce un difetto urbano che cambia il meccanismo, l’identità della creazione artistica. Innanzitutto mi sono chiesto cosa sia un museo pubblico, cosa voglia dire essere pubblico. Per me è un’ossessione capire come trasformare questo museo in un foro urbano, per cui cerco sempre di pensarlo come una struttura aperta a dibattiti e incontri per presentare le cose più difficili, alternative ed eccezionali, per dare al pubblico la possibilità di confrontarsi con la difficoltà intellettuale, proporgli una sfida. Il dibattito per me non è mai uno scambio facile, ma sempre un conflitto, una contraddizione, un momento di esplosione della diversità. Quindi non è solamente importante focalizzarsi sulla produzione di oggetti belli o sulla collezione di opere importanti, ma capire come mantenere vivo questo dinamismo. Il punto di partenza di questo primo tema è un disegno del MAXXI di Zaha Hadid, un disegno molto semplice che si trasforma non solo in un’architettura radicale, ma diventa un incrocio, lo sondo di un autostrada. Il museo funziona come un interscambio tra una città vecchia e una città nuova. Il Flaminio è un quartiere molto interessante perché è una delle prime zone della modernità di Roma: con il Foro Italico costruito prima della Seconda Guerra Mondiale, poi con le Olimpiadi e le opere di Nervi, infine, negli anni Novanta, con l’idea di trasformarlo in una zona di cultura attraverso l’Auditorium, il MAXXI e un museo delle scienze negli spazi delle caserme di Via Guido Reni. Il MAXXI è al centro di questo dinamismo e di questa nuova potenzialità.

C'è un museo che sente vicino al MAXXI?

Sì, il Pompidou, che non si chiama museo ma centro culturale e mette insieme arte, design, architettura e musica. Il Pompidou ha anche un’interazione molto forte con lo spazio pubblico della piazza che lo ospita e che entra nel museo stesso. Il MAXXI funziona un po‘ così: per il quartiere noi siamo la piazza pubblica.

Come vive il MAXXI la sua piazza?

Funziona come luogo espositivo per le opere delle mostre, come spazio dove ogni estate giovani architetti progettano e realizzano delle piattaforme pubbliche per eventi all’interno del progetto YAP, ma, soprattutto, abbiamo da subito deciso di aprire le porte al quartiere, ai giovani come alle famiglie, che possono portare qui i bambini a giocare, come in un parco. È una piazza che riflette molto lo spirito del museo, che si nutre sempre di contraddizioni. Per esempio, le persone che vivono questo spazio spesso non sono paganti. Da qui scaturiscono tutta una serie di interrogativi molto interessanti e stimolanti: cosa possiamo fare con loro? Come dobbiamo interagire con queste persone, che certamente non possono essere considerate in maniera negativa solo perché non acquistano un biglietto? Il successo del museo per me nasce proprio da qui, da queste interazioni, da queste tensioni ed emozioni che sono al di là dell’aspetto economico. Durante il lockdown siamo stati molto tristi perché non c’era più nessuno: dentro il museo, ma soprattutto fuori. Abbiamo perso l’energia delle persone, è stata la cosa più brutta.

Tornando al percorso espositivo, dopo la città si passa alla moltitudine.

Dopo essermi chiesto che cosa è un museo, mi sono domandato cosa voglia dire essere un museo nazionale. Quindi in questa seconda parte si affronta il tema dell’identità italiana e ho scelto il concetto di moltitudine perché questa nozione, che parte negli anni Settanta e avvia una riflessione ancora oggi valida, è un’invenzione italiana ed esprime al meglio la complessità che c’è dietro la formazione di un’identità. Da questo macro tema nascono poi tanti sotto temi. Ad esempio, c’è l’identità dello spazio italiano e per raccontarla sono partito dalla Piazza d’Italia di New Orleans realizzata da Charles Moore nel 1978, un lavoro fondamentale per tutto il movimento post-modern e alla cui base c’è un insieme di cliché italiani. Poi c’è l’ossessione per il disastro, la bellezza femminile, c’è Roma, la politica con la sua contraddizione tra idealismo e fascismo, il dramma, il paradiso, la morte e l’immortalità. Un artista che lavora molto su questi temi è De Dominicis, e infatti il museo ha inaugurato con una sua mostra. Poi c’è anche una parte dedicata a tutte le personali di artisti italiani ospitate al MAXXI, sia „marginali“ che „mainstream“: per me è molto importante far capire come la storia possa essere sempre riscritta è si possa intervenire anche sul potere del discorso. Poi abbiamo considerato l’identità individuale con una lista di “proud to be”: orgoglioso di essere donna, povero, anarchico, indipendente, giovane. Il museo è una rappresentazione della molteplicità dell’identità.

Dopo l'Italia arriva il mondo.

Sì, l’idea è che il MAXXI non sia solamente un museo italiano, nazionale, ma un museo globale, del mondo. In dieci anni abbiamo fatto una programmazione che ha tenuto sempre conto di questo aspetto. C’è il Mediterraneo ad esempio, con le mostre dedicate a Beirut, Istanbul, Tel Aviv o all’Africa del Nord; c’è la politica con i suoi conflitti, il tema della città e della trasformazione urbana, che è sempre legata alla trasformazione politica. Ci sono i progetti che il MAXXI ha portato nel mondo e i progetti portati al MAXXI da altri musei del pianeta. A seguire c’è una sezione dedicata a come le nostre mostre abbiamo provato a dare risposte alle grandi sfide della contemporaneità. Si inizia con il Capitalismo, quindi le questioni della condizione del lavoro, della standardizzazione della produzione, il consumismo, la gentrificazione e la democrazia, la crisi politica, il controllo, i conflitti urbani. Poi emergono altri temi ancora come il post-colonialismo, l’ambiente, i diritti, i conflitti del futuro o ancora come gli artisti o i designer diano risposte alle questioni della vita quotidiana, dal gioco alla sessualità fino al modo in cui dirsi addio per sempre! Tutti i progetti contemplano gli aspetti del successo e della resistenza: per noi è sempre importante fare emergere la dimensione del conflitto. La parte finale, “Credete nell’innovazione?”, riguarda quello in cui crediamo, perché quello in cui crediamo ci aiuta a capire chi siamo. Quindi da una parte abbiamo l’uomo in Dio, ovvero tutti i tentativi di creazione da parte dell’uomo, la questione del post-human e dei pericoli che derivano, per esempio, da un’eccessiva sorveglianza della tecnologia. Dall’altra c’è Dio nell’uomo, ovvero i tentativi di resistenza per ritrovare una spiritualità.

Tra tutte le mostre riproposte in questo lungo percorso, c'è n'è una a cui è più legato?

È difficile sceglierne una perché io le guardo sempre nel loro insieme. Questa mostra per me è molto importante proprio perché mi ha permesso di sperimentare sulla memoria delle mostre e degli eventi del MAXXI con diverse idee, di pensare come riattivare il senso delle opere attraverso la creazione di nuovi contesti. Non è solo una fotografia del passato, ma è una risorsa per la futura programmazione, perché la ricerca che faremo nei prossimi anni sarà basata proprio su questi temi. È il nostro futuro.

Dopo questi primi dieci anni il MAXXI è entrato di più a far parte della vita della città?

Spero di sì. Anche se siamo un po‘ distanti dal centro, ma non tantissimo, non abbiamo avuto tanto un problema di lontananza fisica, quanto di lontananza mentale. Negli ultimi anni, però, le persone che vengono ogni giorno al museo sono aumentate. Ad esempio, il caffè ogni giorno è popolato da studenti come se fosse un’estensione delle università. Mancano ancora i turisti e questo in termini di numeri per noi è un aspetto problematico.

La mancanza di turisti cambierà la natura delle mostre nel prossimo futuro?

Sì e no. Noi ad esempio non abbiamo mai fatto mostre per turisti. Questo è uno spunto di riflessione che nasconde ancora altre contraddizioni: cosa vogliono i vedere i turisti? Le cose locali o quelle internazionali? Allo steso modo, cosa vuole vedere un cittadino di Roma? Cosa vogliono vedere le famiglie e cosa i giovani? Come possiamo migliorare rispetto al nostro pubblico? Questa per noi è un’altra ossessione: sicuramente non vogliamo essere confortevoli, vogliamo sempre creare un’energia, provocare una tensione.

Se non i turisti, immagino che almeno il Covid nel suo complesso avrà molte conseguenze.

Sì, molte. E la questione non è tanto proporre più contenuti in rete, quanto proporre contenuti ancora più radicali, sia in senso fisico che non: dobbiamo creare un meccanismo di confronto tra queste due direzioni e una nuova relazione con l’idea di progresso e innovazione. Dobbiamo essere i nuovi parassiti e rigenerare delle forme di vita, e un museo è un laboratorio ideale per testare questo nuovo tipo di negoziazione.

Chiudiamo con una domanda su Roma. Rispetto all'arte contemporanea, secondo lei che città è?

L’arte contemporanea qui ha una dimensione interessante, mistica. In apparenza c’è poco: c’è un grande museo, un museo moribondo che solo ora è tornato alla vita, poi c’è la Galleria Nazionale. Anche il mercato è piccolo e le gallerie non sono molto grandi e dinamiche, ma è normale, visto che non siamo a Londra o a New York. Quando sei in queste città però, non puoi porre la questione su cosa e quale sia l’arte contemporanea, perché c’è, è là. A Roma invece non si vede spesso, per cui dobbiamo sempre farci questa domanda: siamo contemporanei? E dobbiamo trovare risposte molto più complicate. La globalizzazione ci dice che dobbiamo andare verso un unico modello, invece noi dovremmo chiederci se possono coesistere più tempi per formare una nuova definizione di „essere contemporaneo“. Roma è una città che permette questo tipo di domanda e quindi richiede di pensare la creazione in maniera diversa: è una cosa di cui mi sto rendendo sempre più conto. Non posso dire che oggi c’è una scena molto dinamica o molto forte come negli anni Settanta e Ottanta. Oggi è un’altra cosa, ma è una cosa nuova. Siamo in una città molto vecchia, che fa nascere sempre domande. Inoltre, è una città con tante zone “nel buio”, che regalano una libertà di esplorazione. Queste zone buie non ci sono a Parigi, Shangai, Londra o a New York, perché sono città in cui tutto è evidente. A Roma c’è possibilità di fare errori, di fare cose strane, ed è una liberta incredibile per me.

Anche il MAXXI è una zona buia?

No, non completamente buia, ma ancora grigia. Siamo un museo nuovo in cui tutte le cose sono ancora in un processo di formazione. Per esempio, al Moma non sarebbe possibile fare una mostra come „Una Storia per il Futuro“, perché il processo di installazione lì è molto definito, ha tantissime regole, è impossibile per un designer fare tanti cambiamenti in situ, provare cosa funziona e cosa meno. Un museo che ha una struttura di 2.000 persone è molto più rigido, anche per dettagli come il volume dei suoni o la temperatura. Il MAXXI invece è un museo che si forma continuamente.