Non poteva non esserci nel team curatoriale di una mostra su Ferragamo intitolata Tra Arte e Moda (insieme a Stefania Ricci, Alberto Salvadori ed Enrico Morini). Il taglio punk e la simmetria dei bracciali impilati dal polso al gomito la rendono un’apparizione inconfondibile nei luoghi d’arte. Maria Luisa Frisa è una persona evidentemente tenace, ma descrive la sua vita come una sequenza di incontri fortunati che le hanno permesso di attraversare le situazioni più dense e appassionanti di quel territorio culturale che interseca moda, arte e design. Dopo avere fondato insieme a Stefano Tonchi la rivista Westuff a metà degli anni Ottanta, lavora con Rosanna Armani a Emporio Armani Magazine negli anni Novanta, nel decennio successivo si trova coinvolta in quella conflagrazione di forze che fu Pitti Immagine, con una serie di mostre ed eventi flamboyant organizzati insieme a Francesco Bonami alla Leopolda, e le viene affidata la direzione di un corso di laurea da costruire da zero allo Iuav di Venezia, Design della moda e Arti multimediali. Negli ultimi mesi ha curato una mostra di Jorge e Lucy Orta per Zegnart, Fabulae Naturae, ha portato Bellissima alla Villa Reale di Monza (dopo il MAXXI), e ha curato una sezione del Milano Design Film Festival, Modarama. In occasione della presentazione del suo ultimo libro da Kaufmann Repetto, Le forme della moda (Il Mulino) e della contemporanea uscita del primo libro della sua nuova collana per Marsilio, Giorgio Armani. Il sesso radicale di Giusi Ferré, l’abbiamo intervistata.

ZERO: Partiamo dalla fine:com’è nato Giorgio Armani Il sesso radicale?

Maria Luisa Frisa: Dal punto di vista formale nasce dall’incontro con Leonardo Sonnoli. Avevo lavorato con lui al catalogo della Biennale 2003 con Bonami, avevamo litigato su tutto. Poi l’ho reincontrato a Venezia quest’anno, ero entusiasta dei suoi lavori recenti, e abbiamo deciso di lavorare insieme. Cercavo un grafico che non avesse mai lavorato con la moda, abituato a lavorare in modo diverso, più legato alla tipografia, all’uso dei caratteri, perché i libri vengono distribuiti internazionalmente e il mercato americano chiede molta attenzione per l’aspetto grafico.

In effetti questo libro stacca molto anche rispetto ai libri precedenti della tua collana Marsilio

La collana Mode era nata dal connubio tra Pitti Immagine e Marsilio tanto tempo fa, con l’obbiettivo di dare visibilità alla moda e agli autori italiani che all’estero sono poco conosciuti. Il primo libro infatti era dell’Alessandra Vaccari, Le bandiere della moda, sull’uso della bandiera. Poi seguì uno su Antonio Marras. Più tardi Pitti ha fatto altre scelte e la collana si è interrotta: perché l’idea era fare collane indipendenti dal sistema della moda per restare liberi. Marsilio si è assunta l’onere, ma è stato complesso rimettere a fuoco il progetto. L’idea resta quella di esportare l’universo italiano della moda: non solo Giorgio Armani, ma anche quelli che scrivono, per mostrare che esistono fashion studies non solo anglosassoni. Poi stiamo lavorando su Romeo Gigli e anche sulle modelle italiane, che sono importantissime, ma incredibilmente sono fuori dalle mostre e dalle rassegne estere. Se non parliamo noi di noi nessuno ne parla.

Perché allora hai ricominciato con un libro su Armani?

Parlare di Armani oggi è importante perché non si conoscono abbastanza i motivi reali della sua fama. Tutti rendono omaggio alla sua indiscussa figura, ma in qualche modo il significato che ha avuto nella storia della moda viene quasi oscurato. Alla fine dei 70 e 80, lui ha vestito la donna che usciva dalle battaglie femministe e voleva entrare nel mondo del lavoro alla pari con l’uomo. Armani l’ha raccontato in modo molto chiaro, dicendo espressamente che le donne si vestivano con gli zoccoli e le gonne a fiori ma avevano bisogno di un abito che desse loro consistenza. La sorella e le amiche gli chiedevano le giacche, e lui cominciò a fare le giacche destrutturate. La donna aveva bisogno di una divisa che la rendesse autorevole, un power dressing che le liberasse dalla falsa posizione di assistente/segretaria. Probabilmente la figura più simbolica di questo mood è Marisa Bellisario. La prima donna a diventare amministratore delegato di una grande azienda, giacca Armani ma pettinatura punk.

Nello stesso tempo Armani ammorbidisce la giacca maschile, assottigliando la vita mentre rafforza la femminile. È stato il primo a parlare di omosessualità, e a interpretare lo sconfinamento dei generi prima che il discorso sul gender diventasse così popolare. Il successo in America deriva da questo: non veste la donna da uomo, ma mette la giacca su pelle nuda, su camicia trasparente, non camicia e cravatta.

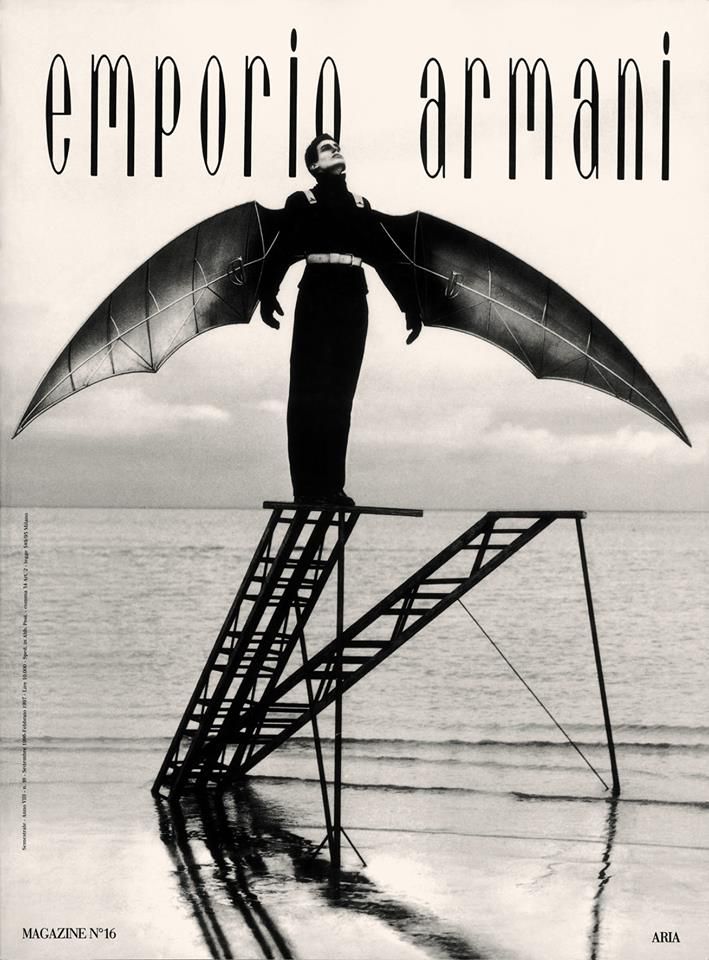

E poi se io mi sono avvicinata alla moda è merito di Stefano Tonchi e di Armani. Stefano voleva che lavorassi per lui quandoscrivevo per Flash Art, mi ha chiamato, abbiamo fatto Westuff. Lui poi è stato chiamato a Uomo Vogue e si è trasferito a Milano, mentre io fui avvicinata in modo casuale da Rosanna Armani che volle fare Emporio Armani Magazine.

Quella fu una delle prime esperienze di brand magazine, che nelle sue intenzioni doveva essere una vera rivista, non un house organ. Io coinvolsi Marco Giusti, Enrico Ghezzi, Daniele Brolli. Fino ad allora la moda mi era interessata come mezzo di espressione personale, in quegli anni ero molto punk, mi vestivo con le gonne di pelle nera di Alaïa. Armani mi era estraneo e mi interessava fino a un certo punto. Ma era una cosa nuova e dissi di si, e cominciai a studiare, a osservare. Capii che la moda è prensile, è uno straordinario strumento di osservazione della realtà contemporanea. Poi il ciclo si è chiuso, come è anche normale che sia.

Perché non hai mai vissuto a Milano? E dove vai quando vieni?

Sono stata molto in albergo, fin dagli anni ’80, quando venivo per Flash Art, per Armani, per Charta, per le mostre. Mi piace molto perché è realmente una grande città, e ci vengo spessissimo. C’è stata la possibilità di viverci, ma poi è sfumata. Ma una delle ragioni per cui non mi sono mai trasferita è che per conservare l’indipendenza bisogna vivere ai margini. Sono nata a Venezia, ho avuto un’adolescenza ribelle, mi sono trasferita in Toscana con un bimbo, a 17 anni. Poi ho studiato arte a Firenze alla fine anni ’70,con Mina Gregori, e frequentavo le lezioni di architettura di Pier Luigi Tazzi) poi ho iniziato a collaborare a Flash Art. Ero piena di curiosità e insofferente all’autorità, a chi ti dice che devi fare. Questa mia curiosità poteva perdermi, ma mi ha fatto crescere.

Ma forse era anche più interessante Firenze? In fondo una cosa come Pitti Immagine Discovery non c’è mai stata qua.

Non sarebbe stata possibile. Anche una mostra come quella sulle uniformi sarebbe stata ostacolata dalla necessità di tenere conto di certe realtà, di stilisti, operatori, editori. Il rapporto con Pitti è nato perché volevo fare qualcosa su Matthew Barney. E una persona del circuito Pitti mi ha detto per caso che anche Bonami voleva lavorare su Barney: e da li è nato Pitti Discovery. L’operazione di Pitti era semplice: fare pubblicità attraverso Barney e Juergen Teller, Pipilotti Rist, Susan Ciancolo, Shirin Neshat, insomma il mondo dell’arte, invece che investire in pagine pubblicitarie. Io mi occupavo della forma comunicativa, e poi iniziammo a costruire mostre di moda: con Bonami e Tonchi elaborammo una riflessione sull’uniforme, sulla divisa intesa non solo come militare ma come maschile. Con il solo Tonchi organizzammo Excess: Moda e underground negli anni ’80 alla Leopolda. E poi a Milano, invece, alla Rotonda della Besana, una mostra sulla fotografia italiana di moda: perché nessuno ne parla. E io vorrei tornare a lavorarci.

Un’altra mostra fondamentale di quel periodo, di cui hai curato il catalogo, era Il quarto sesso. Il territorio estremo dell’adolescenza, di Bonami e Raf Simons

Quella mostra ha fatto il punto sul fatto che la moda progetta non tanto gli abiti ma i corpi: le vite strette, le protesi che danno forme diverse al corpo. Spesso si dimentica questo aspetto, come si rimuove il fatto che la moda parli di sesso. Insomma Pitti, e Lapo Cianchi specialmente, mi hanno consentito di lavorare in modo laterale, finanziando anche il libro Total Living, che registrava un momento di cambiamento radicale della moda, in cui è diventata pervasiva. Alla fine questa rivoluzione ha assunto dimensioni tali che Pitti ha dovuto concentrarsi sui buyers, sulla logistica, e si è chiuso anche quel ciclo di Discovery.

E come sei finita a insegnare?

Nel 2004 Marco De Michelis mi chiamò allo IUAV. Non mi sentivo neanche tagliata per la carriera accademica, ma invece ho scoperto che è un territorio di grande libertà, anche senza soldi e mezzi: certo, c’è il rettore, una gerarchia, ma l’università pubblica è libera, soprattutto in materie non universitarie si può sperimentare moltissimo. In un primo momento non avevo neanche capito che lui voleva affidarmi la direzione del corso, non avevo idea, ma mi sono buttata. Mi sento un curatore, e curare vuol dire occuparsi di tante cose. L’occasione di costruire un corso italiano ma a livello internazionale era eccellente.

Nel tuo ultimo libro, Le forme della moda, tu racconti come all’estero delle politiche di investimento governative sulla formazione e sulla cultura della moda abbiano portato risultati tangibili, come in Belgio. E che qua invece non succede nulla del genere..

Chi si occupa di moda dal punto di vista culturale non trova interlocutori: il ministro della cultura non parla mai di moda. Perché una mostra di moda non ha spazio nei musei, perché i musei non hanno un dipartimento dedicato alla moda, perché la Galleria del costume non diventa museo della moda, perché la moda non è una disciplina universitaria? In italia ci sono tantissime ricche signore che regalano abiti straordinari ai musei stranieri perché qua non si sa a chi darli, e sul fronte università la legislazione italiana non permette neppure di fare laboratori di moda.

Ti ricordi che qui a Milano Porta Nuova doveva essere a un certo punto il quartiere della moda con un museo della moda?

A Milano non può esserci un museo della moda: avrebbero dovuto avere il coraggio di dare mandato a uno studioso, ma ormai non l’hanno fatto ed è difficilissimo. Queste cose devono partire dal governo, non dai privati, anche se non si fa niente senza gli sponsor. A Parigi il museo Galliera ha una lunga storia, come il museo delle arti decorative. Firenze almeno ha una collezione molto importante, e un laboratorio di restauro eccellente. C’è da dire che Renzi è attentissimo al tema, e Calenda sta facendo moltissimo: ma lui è allo sviluppo economico, non alla cultura. Si deve occupare del sistema fiere, non della storia italiana. Rischiamo di diventare i produttori, non i creatori. Quando si è aperta la mostra Bellissima, prima al MAXXI e poi a Monza, erano tutti sconvolti: ah, che abiti eccezionali, non si copiava solo da Parigi. Stiamo perdendo la percezione.

Come hai portato Bellissima a Monza?

È stata Civita, che gestisce le mostre, ad acquistarla. Qui l’allestimento è diverso, ad opera di Migliore e Servetto.

E Fabulae Naturae di Lucy e Jorge Orta?

Quella è una mostra che parte dall’archivio tessile di Zegna. Solo più tardi si era deciso di coinvolgere Lucy e Jorge Orta. È una mostra che mi è piaciuta molto perché parla di lavoro, di natura, di fabbrica. E soprattutto mi piace lavorare con progetti piccoli, perché ho il controllo anche sull’allestimento e sulla cura dei dettagli.

Come nasce invece la collaborazione con Silvia Robertazzi per il Milano Design Film Festival?

Ci siamo conosciute bene quando collaboravo con Case da Abitare. A me piace lavorare per le riviste, è un esercizio di scrittura.

Hai mai pensato di aprire un blog?

Me l’hanno chiesto molte volte. Ma non sono capace. Lavoro tantissimo, ma un blog non ce la faccio a seguirlo. Non posso esternare in continuazione. Dico sempre quello che penso, ma in maniera molto precisa, ho bisogno di articolare i ragionamenti. E poi non ho una scrittura spiritosa.

Torniamo al Milano Design Film Festival. Come hai selezionato i film per Modarama?

Ultimamente la proliferazione dell’informazione su internet ha dato molto spazio alla comunicazione della moda in movimento, dal film documentario allo short film, le pillole. Diane Pernet ha fondato il primo ottimo fashion film festival a Parigi nel 2008 (ASVOFF). Ma a me interessava dimostrare che tutto questo era cominciato molto prima. La moda ha sempre prelevato da tutti i linguaggi. Thayaht aveva realizzato un film sulla sua tuta nel 1920. Il documentario Sette canne, un vestito di Antonioni, del 1949, racconta il processo di produzione del Rayon dai contadini che raccolgono le canne alla fabbrica al vestito. E poi lo straordinario classico Qui êtes-vous, Polly Maggoo? di Klein del 1966 oppure Dior and I, su Raf Simons, che mostra come è cambiata la couture oggi e il fenomeno del direttore creativo.

Chi sono le persone cui sei più legata qui a Milano, quelle che vedi più spesso?

A parte Silvia Robertazzi, che spesso mi ospita, incontro Francesca Kaufmann, Marcello Maloberti, Marco De Michelis e Paola Nicolin, la Rosanna Armani, cui sono legata da un rapporto di amicizia (ci diamo del lei ma condividevamo la stanza), e Federico Sarica di Studio, un amico da anni per cui nutro grande stima.

E che luoghi frequenti?

Sono molto abitudinaria: vengo un paio di volte al mese e cerco di andare all‘HangarBicocca, alla Fondazione Prada, al PAC, in Triennale, anche se non sono sempre d’accordo con la programmazione. Magari passo dall‘Armani cafè, che ha una saletta fumatori sempre vuota, ottima per me che non fumo, e poi è vicino ad Armani Libri, una libreria utilissima insieme a Hoepli. Da quando vivo a Venezia qua vado sempre a mangiare giapponese: vado da Yoshi, o da Osaka.

Chi sono i giovani che segui nel mondo della moda?

La situazione è molto articolata, ci sono gli stranieri che sono venuti a vivere a Milano, come Arbesser, i Marios, poi Lucio Vanotti, Fabio Quaranta (a Roma) Marco De Vincenzo che sta a Roma ma sfila a Milano. Poi da anni sono legata a autori come Albino o Gabriele Colangelo, che non sono nuovi ma fanno sempre cose bellissime.