Nella primavera del 1965 un gruppo di otto creativi giapponesi facenti capo alla rivista di moda maschile Men’s Club e al brand VAN si imbarcano su un volo Tokyo-Boston con 5 milioni di Yen nascosti nelle valigie, cento volte la cifra consentita dal governo nipponico per gli espatri. Ventiquattro ore dopo toccano il suolo americano per iniziare un tour dei campus di alcune delle più storiche università degli States, le cosiddette Ivy League. La loro volontà è quella di documentare, camera 16mm alla mano, lo stile degli studenti che Men’s Club e VAN avevano trasformato in un culto nel proprio paese d’origine, pur non avendone mai fatto esperienza in prima persona. Da diversi anni lo stile Ivy era diventato una fede laica per i migliaia di adolescenti giapponesi che l’avevano abbracciata, seguendone e studiandone con religiosa e cieca obbedienza i dettami promossi dalla testata.

Davanti ai loro occhi, però, una tragedia. Tra i dormitori di Harvard, Princeton e Dartmouth non c’è traccia degli eleganti abiti scuri a tre bottoni, dei trilby hat e delle cravatte da jazzman che i giapponesi avevano immaginato vestire la nuova gioventù americana. Trovano, invece, una moda sportiva e sdrucita ma non meno composta che, a sorpresa, risulta straordinariamente dirompente proprio in virtù della naturalezza e disinvoltura di chi l’indossa, trovando la sua forza nell’assenza di dogmi ed etichette asfissianti.

Non un brand, tantomeno un negozio, piuttosto un’entità ‘multi-purpose’, che dal 1989 muovendosi tra cultura alta e bassa, tra la strada e la passerella, tra l’underground ed il mainstream continua ad alimentare un ecosistema (contro)culturale dai confini mai dogmaticamente serrati.

Analogamente, quando si dialoga con Luca Benini, fondatore e guru di Slam Jam, non sembra mai esserci una scienza esatta, una risposta definitiva capace di definire e spiegare il successo (forse non ce n’è nemmeno l’interesse, qui si guarda avanti) ultratrentennale della sua creatura. Non un brand, tantomeno un negozio, piuttosto un’entità ‘multi-purpose’, che dal 1989 muovendosi tra cultura alta e bassa, tra la strada e la passerella, tra l’underground ed il mainstream continua ad alimentare un ecosistema (contro)culturale dai confini mai dogmaticamente serrati, anzi. La realtà è stata senza dubbio tra le prime a proporre quell’attitudine sfaccettata e multidisciplinare oggi egualmente inseguita dalle case di moda come dai collettivi emergenti, nella loro ricerca per una diversificazione delle attività, tra la promozione culturale e la ritrovata glamourizzazione delle tematiche d’archivio.

Slam Jam, che oggi si divide tra la sua sede-archivio ferrarese e il flagship store a Milano, affonda le radici nell’Emilia paranoica degli anni ‘80, in quel momento di transizione cruciale tra la deflagrazione del lungo ‘68 e l’inizio del reflusso, tra le case occupate e la grande stagione delle discoteche, laddove si incontrarono e scontrarono la rivoluzione couturiera italiana dei Fiorucci, Ferrè e Armani e quella underground, dei Punk e Dark al pomodoro.

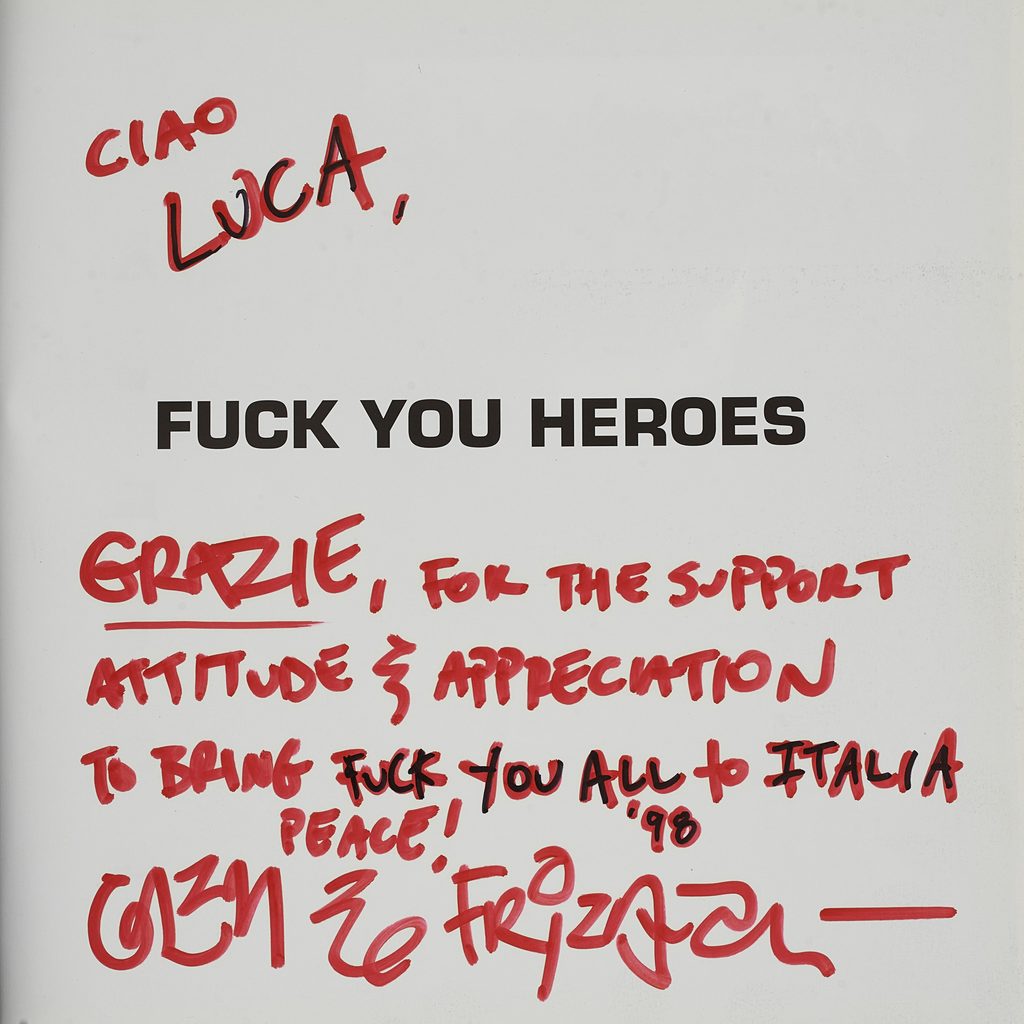

È però sulla fine del decennio, in un garage di Voghiera – poco meno di quattromila anime, un aglio DOP e la Delizia di Belriguardo, dimora estiva Estense e gioiello del 1400 – che, in concomitanza con l’esplosione dell’Hip Hop nel Belpaese, Benini intercetta lo zeitgeist e da vita a Slam Jam. In origine un business di merchandising dei Public Enemy, poi l’esclusiva per la distribuzione di Stüssy in Italia, per primo.

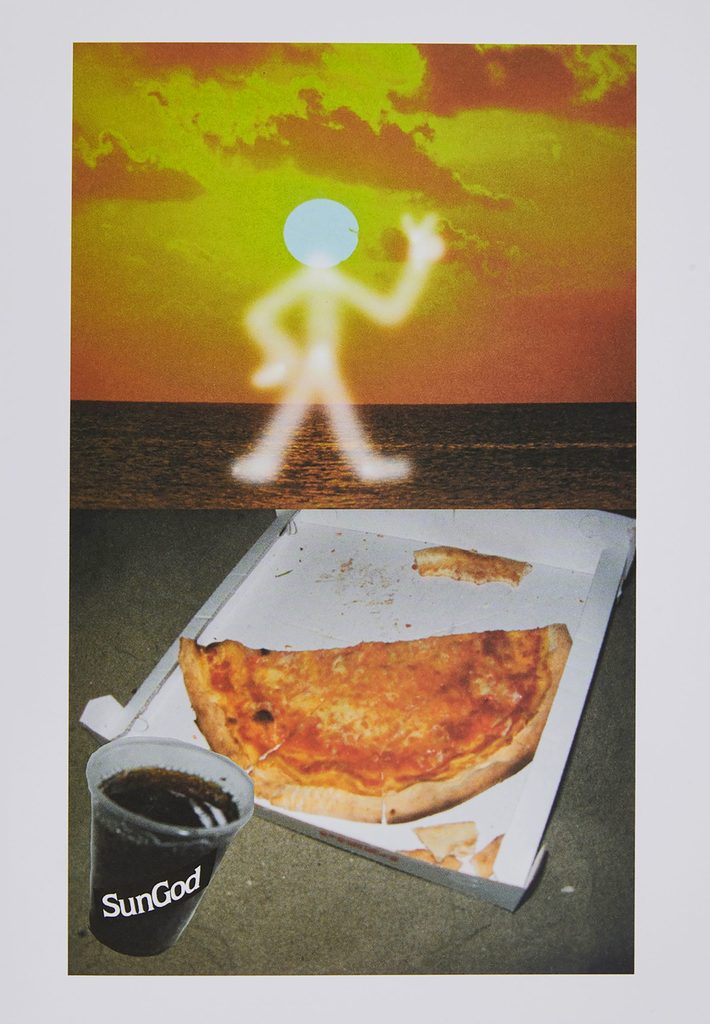

Lungo il percorso tante intuizioni sull’asse America-Italia capaci di fare la storia della street culture, come l’approdo nello Stivale di Carhartt, e collaborazioni esclusive (AC Milan, Brain Dead, Nike, Clarks, tra gli altri) che continuano a costellare l’agenda di Slam Jam. Ma anche pop-up in giro per il mondo, appuntamenti alla fashion week parigina, eventi come lo stupefacente happening con gonfiabili ‘My castle is your castle’ in partnership con Public Possessioni e promozione di attività culturali, non per ultima Storia Vera, volume edito in collaborazione con Zero che traccia gli ultimi trent’anni di storia controculturale in Italia.

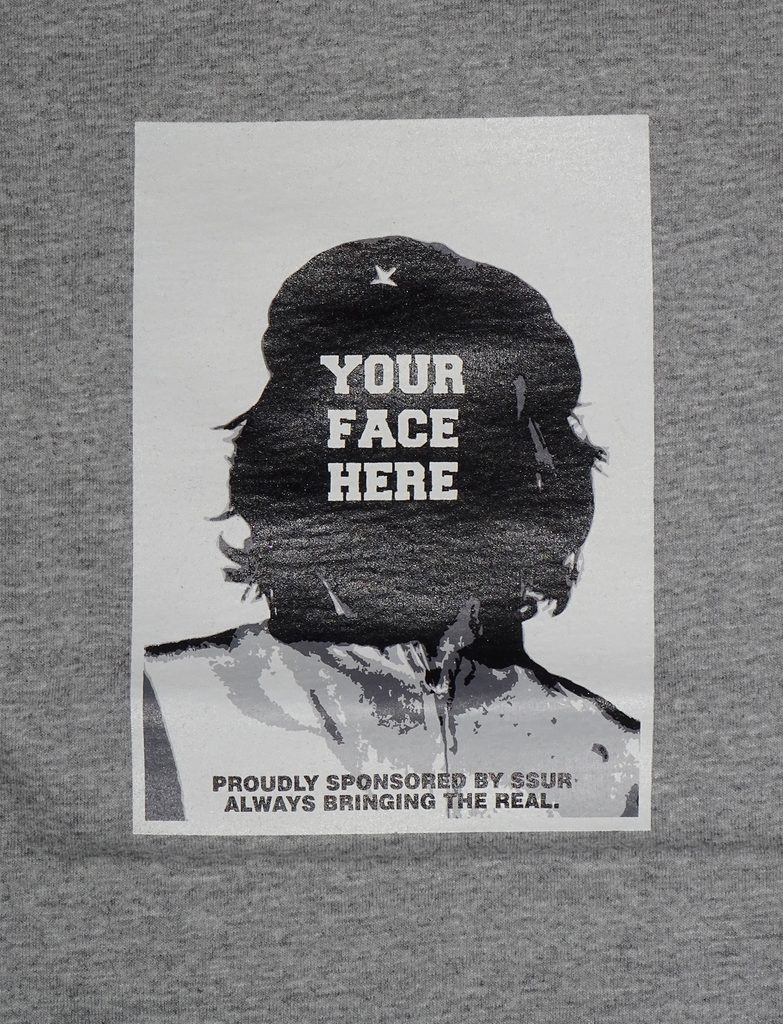

Quello di Slam Jam appare come un libero principato, con il suo esercito di fedelissimi, che si muovono (mai sazi di lattine di birra omaggio) tra le sue roccaforti di Via Maiocchi e del flagship store di Via Lanza, ma anche tra i tanti avamposti fisici e digitali nel mondo, seguendone il vangelo apocrifo di irriverenza e di un nuova cultura urbana dove, prima ancora che la moda, è uno stile di vita ad essere trasmesso con coolness affilata e nonchalance. Come ai tempi precedenti al collasso su sé stesse ed alla stratificazione delle sottoculture, qui si confezionano prontuari e uniformi nuove per abbattere quelle imposte dal conformismo.

Abbiamo parlato con Luca Benini per comprendere meglio le traiettorie di Slam Jam, tra amore per il passato, tensione per il futuro e un pizzico di autocitazionismo.

«Il poter essere come ci pare è difficilmente identificabile con un termine. Penso che sia contro la natura Slam Jam autoetichettarsi.»

Slam Jam è una realtà ricca di sfaccettature che partendo dalla provincia di Ferrara e passando per Milano si è imposta su scala globale. Quali sono dunque i luoghi, fisici o simbolici, che ne definiscono l’identità?

Luca Benini: Il primo luogo è stato dentro la mia testa, perché quando ho iniziato a immaginare quello che avrei voluto fare abitavo in mezza campagna e non avevo altra sollecitazione al di fuori del mio pensiero. Poi sono seguiti tanti altri luoghi, alcuni sono stati negozi, altri persone, altri ancora città, specialmente Londra, New York e Tokyo.

Tu hai iniziato a lavorare nell’ambito di quella che all’epoca era vista come moda alta ed ufficiale. Quale è stata la scintilla che ha fatto scattare un cambio di prospettiva?

LB: Quello della moda tradizionale italiana, da Ferrè ad Armani e Versace, è stato un periodo in cui chi, tra la fine degli anni ‘70 e ‘80, aveva vent’anni e aveva un minimo di interesse verso il fashion non poteva non essere interessato a ciò che stava succedendo sotto quel punto di vista. È stato un periodo in cui la moda italiana era al suo apice, mentre quella francese ai minimi storici. Ovvero l’opposto di oggi.

Quando nel 1982-83, vestito in maniera certo non classica ma ascrivibile a quel mondo, entrai da New Order a Riccione e vidi il negozio con delle bombe, letteralmente, dietro la cassa, i Dr. Martens, George Cox, le Creeper, i pantaloni in pelle, la musica New Wave e Dark ci ho messo meno di un attimo a passare dall’altra parte. Soprattutto, tutto ciò che c’era intorno, le persone e i club dove andare la sera, rappresentava ciò che mi era mancato negli anni precedenti. Nella moda si parlava solo di vestiti, di colori e tessuti, non c’era niente di collegato all’arte, allo stile di vita, allo sport o alla musica. Solo in seguito si sarebbe iniziato ad assistere a un incrocio tra la moda vista dal punto di vista sociale rispetto a quella da passerella.

A oltre trent’anni dalla nascita Slam Jam continua a rimanere una voce autorevole nell’ambito della cultura giovanile, mediando sapientemente tra dimensione d’archivio e contemporaneità. Come si riesce a tenere il timone senza subire la tentazione di accomodarsi sugli allori di un grandeur passato?

LB: A guidarmi è la paura, non quella di non guadagnare soldi, ma che un giorno il mercato non sia più interessato a ciò che fa Slam Jam. Sono molto condizionato dall’idea di rimanere presente come o più di trent’anni fa. Senza dubbio ci sono momenti più luminosi, altri meno, forse questo ha aiutato a mantenere una certa coerenza, rimanendo così sempre nel posto dove si respira una certa aria. Spesso Slam Jam deve sapersi spingere oltre le cose del proprio background, e per essere pionieri a livello culturale è necessario che ci sia curiosità per il nuovo e lo sconosciuto.

Per esempio, avendo avuto un certo background [nell’alta moda], nei primi anni duemila ho fatto un passo indietro. Dopo aver fatto quindici anni di esperienza nello streetwear, certe cose hanno cominciato a darmi fastidio: il disordine, i negozi sporchi, la qualità mediocre dei prodotti. Ho cominciato, grazie ad alcuni designer come Martin Margiela e Hedi Slimane a riavvicinarmi a quella che era la parte più alta e fashion della moda, pur con caratteristiche molto diverse rispetto ai tempi in cui avevo iniziato. Erano designer che oltre ai vestiti avevano altro da dire.

Questa attitudine si riflette nella varietà dell’offerta culturale e nella curatela dei vostri eventi, che possono spaziare da DJ set di leggende dell’underground di ieri come Gaznevada e Don Letts fino a tornei di carte Magic con Brain Dead o concerti hardcore punk in negozio. Cosa detta questa linea che sembra sempre ricevere una risposta compatta da parte di un pubblico fedelissimo e trasversale alla proposta?

LB: Ogni volta che organizziamo eventi o attività lo facciamo tenendo a mente ciò che piace a noi, ai nostri amici ed alle persone che ci stanno attorno. È un processo molto naturale, non una strategia fatta a tavolino. Se ci piace e ci andremmo, è una cosa che funziona. È lo stesso criterio che seguiamo nella selezione delle persone che lavorano per Slam Jam.

Negli anni cosa è mutato nella selezione dei brand, nell’approccio al prodotto e nelle dinamiche di investimento? Quali sono le nuove sfide?

LB: È cambiato tutto, né in meglio né in peggio. Rispetto a trent’anni fa siamo davanti a uno scenario completamente diverso: il mondo non era connesso come oggi. Un’azienda californiana, per esempio, non sapeva se non a grandi linee la differenza tra l’Italia e la Spagna o il Belgio. Era senza dubbio molto più facile trovare opportunità distributive di e con aziende d’oltreoceano o nord europee. Oggi tutto ciò esiste poco o quasi più, testimone anche il fatto che Slam Jam presenta a Parigi quattro marchi di cui è proprietario, in alcuni casi in maggioranza in altri in minoranza [tra questi Aries, Roa e _J.L-A.L_, ndr]. La maggior parte del business oggi è fatta con brand dove c’è una proprietà e viene contemplato un elemento creativo, di direzione artistica, marketing e anche di produzione.

Quando è nato Slam Jam, fino a una decina di anni fa, il 90% di lavoro era in Italia e oggi è all’estero. È iniziato un cambiamento che per Slam Jam non è ancora del tutto compiuto, ma che ci ha mutati radicalmente.

Immagino che la fruizione della moda online e sui social media siano stati uno spartiacque significativo. Anziché soccombere sotto la globalizzazione e l’omogeneizzazione della moda e dei modi, sembra che per contro Slam Jam sia riuscito ad imporsi con maggiore forza all’estero…

LB: Spero che sia così. Non è stato semplice, perchè come da una stagione all’altra la lingua non è più stata la stessa. Io ho dovuto imparare un’altra lingua, immediatamente e da capo. Il primo sentimento che ho provato è stato di disprezzo, anzi di incazzatura perchè mi dicevo „Come è potuto accadere che io ho dovuto girare il mondo in economy per sapere e capire certe cose, e questi davanti a un computer possono sapere in un giorno ciò che a me ci è voluto un anno per imparare?!“.

Come capita spesso quando ci sono dei cambi generazionali, la prima reazione è stata quella di gridare che si stava meglio quando si stava peggio. Ma dato che a me interessa mantenere quello che esiste, anziché lamentarmi di ciò che non c’è più, mi sono adeguato. Sicuramente ci sono tanti benefici, senza negare che ci sono anche dei contro. Però c’è voluto del tempo: le prime volte che vedevo Instagram non capivo di cosa si stesse parlando, ma si sono poi rivelate piattaforme che hanno contribuito a cambiare il sistema della moda e anche di Slam Jam.

Cos’è, dunque, Slam Jam a oltre trent’anni di distanza dalla nascita in un garage nelle campagna di Ferrara? Esiste una parola con cui racchiudere la vostra attitudine in un’industria in costante evoluzione?

LB: Il poter essere come ci pare è difficilmente identificabile con un termine. Penso che sia contro la natura Slam Jam autoetichettarsi.

Dunque Punk come alle origini…

LB: La nostra evoluzione costante è esattamente l’opposto di una definizione. Lo stesso definirsi eclettici sarebbe incorretto, perché a volte siamo molto verticali e ci divertiamo ad autocitarci. Siamo però sempre felici di accogliere le definizioni degli altri con interesse.