C’è qualcosa nella neve che riguarda la memoria più che il paesaggio. Probabilmente per la sua caratteristica di ovattare, di imporre lentezza, di svanire. È un fenomeno meteorologico e un archivio emotivo: una presenza che ha plasmato l’immaginario. Forse perché, da sempre, è una grande archivista: trattiene tracce, livella il mondo, cancella e rivela nello stesso momento. E forse perché, negli ultimi decenni, la incontriamo sempre meno di persona, e sempre più attraverso racconti, fotografie, narrazioni familiari, immagini d’artista.

Il legame tra neve e arte si muove proprio dentro questa tensione tra ciò che appare e ciò che scompare, tra l’impossibilità di conservarla e il desiderio ostinato di farlo, con un’inevitabile attenzione alle emergenze e al cambiamento climatico.

Ed è proprio il cambiamento che, del resto, attraversa anche la nostra memoria. Ognuno di noi ha un ricordo preciso legato a questo elemento naturale: un viaggio interrotto, la fatica di montare le catene, un pupazzo con naso di carota. Ricordi che rischiano di non poter essere rinnovati a ogni inverno. I fiocchi via via più veloci, qualcuno che guarda in alto e spalanca la bocca per assaggiare il cielo, i blocchi rimasti ai bordi delle strade sempre più solidi, sempre più compatti, sempre più neri, perdendo ogni caratteristica che normalmente si associa al suo candore.

Per questo, alcuni eventi sono diventati quasi leggendari, tramandati come miti familiari. Uno su tutti: l’ondata di gelo e la conseguente nevicata del 1985.

Me ne hanno parlato, per l’ennesima volta, anche di recente. «La nevicata del 1985! La neve superava il cancello; nel cortile della scuola si era creata una montagna e addirittura ci hanno scattato una foto; la neve è rimasta fino ad aprile; la gronda venne sfondata; avevo scavato una trincea per uscire di casa e per attraversare il giardino; c’era poco da divertirsi, cosa credi!».

Sono certa che pure voi, anche se non eravate ancora nati, abbiate sentito raccontare di quell’evento eccezionale, ormai di quarant’anni fa, che coinvolse, in modi diversi, l’intera penisola. Mi sbaglio?

In Lombardia le scuole furono chiuse per un’intera settimana, a Milano crollò il tetto del Velodromo Vigorelli, vennero utilizzati anche i carri armati per liberare le strade da quel manto bianco, così lieve e così implacabile. E la gente si mise gli sci per attraversare Parco Sempione, oltre alle storiche battaglie a palle di neve in Piazza Duomo. Ma poi si è sciolta, e ne resta solo la memoria.

Come si conserva ciò che, per sua natura e per nostra responsabilità, scompare?

Noi abbiamo cercato di capirlo attraverso l’arte contemporanea, provando a identificare in che modo due artisti diversi abbiano reso visibile questo svanire, abbiano provato a trattenerlo o, almeno, ad aumentare la nostra consapevolezza. Si tratta di Laura Pugno e di Michael Fliri, che sono nati in territori che ben conoscono la neve (l’una dai boschi di Trivero, Biella; l’altro nelle vallate altoatesine) e sono stati protagonisti di alcuni progetti del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI Torino, curati da Andrea Lerda e dedicati ai molti modi in cui si può – e si deve – parlare di montagna.

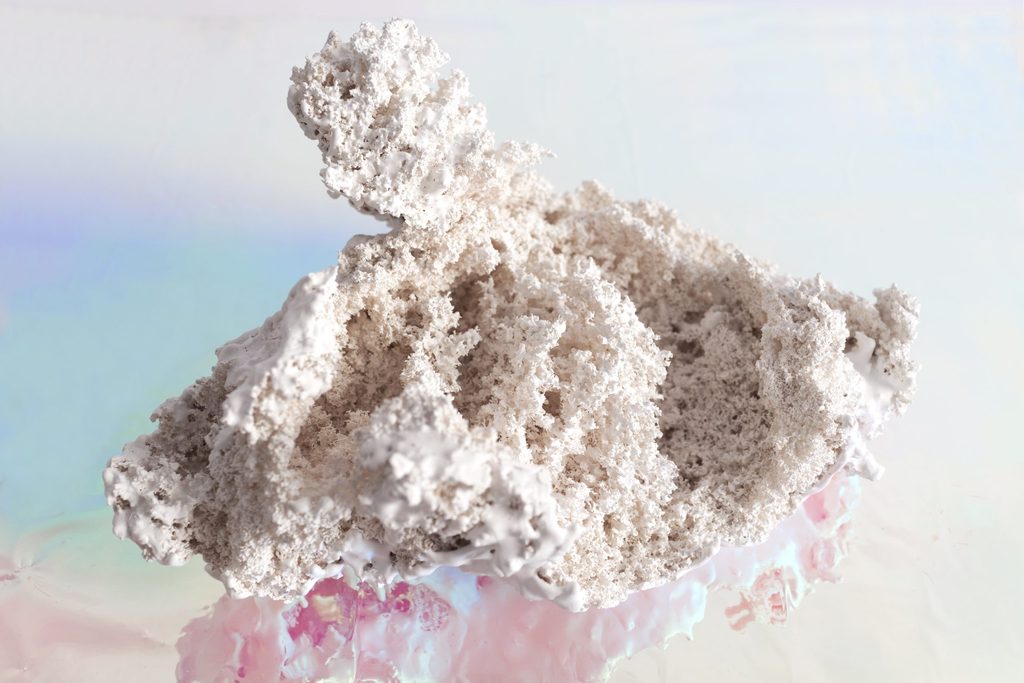

Laura Pugno ha provato a rispondere con un lavoro che è, insieme, testimonianza e preveggenza, intitolato A futura memoria. L’artista trasforma la neve in jesmonite, un materiale composito acrilico a base d’acqua, creando forme scultoree che sembrano solidi, meteoriti, fossili. Oggetti duri, spigolosi, che non rimandano immediatamente alla fragile materia che testimoniano, ma che ci proiettano avanti nel tempo, forse di secoli – temo solo di anni – quando la neve sarà davvero soltanto un ricordo, un ricordo senza tracce, perché le tracce della neve si sciolgono.

Le sculture, piccole e tutte diverse, nascono direttamente in alta quota: d’inverno, l’artista versa la jesmonite sulla neve, lasciando che solidifichi con il freddo. Ciò che rimane, una volta sciolto il manto, è un calco unico ogni volta, come unici sono i cristalli osservati al microscopio. O come unici sono i nostri ricordi di quella volta che, davvero, aveva nevicato.

Se le sculture di Pugno trattengono un’impronta della neve, Michael Fliri ne rende visibile la relazione con l’essere umano. Nella serie fotografica My Private Fog, l’artista indossa “pelli di roccia” ottenute tramite la termoformatura di pietre raccolte durante camminate in alta quota: maschere che ibridano ritratto e paesaggio. All’inizio sono trasparenti, ma il respiro e il calore del corpo producono una condensa che le rende opache e avvolge i tratti, trasformando il profilo umano in crinali innevati. Questa osmosi continua tra uomo e montagna evidenzia l’interdipendenza e la fragilità della zona di contatto e sottolinea il ruolo e la necessità di essere sempre più consapevoli della responsabilità della presenza o dell’assenza della neve dalle nostre vite e dai nostri ricordi.