Se penso all’arte nella sua accezione più contemporanea e mi guardo intorno, mi rimbalzano subito addosso due concetti – che nel parlato vengono usati in modo intercambiabile ma portano una sottile complementarietà: c’è il sistema dell’arte, ovvero le dinamiche più professionali che lo caratterizzano e che, nella loro nebulosità, danno delle linee guida professionali, e il mondo dell’arte, ovvero l’insieme di persone che popolano questo ambito e che costruiscono le relazioni fondamentali per farlo andare avanti. Sì perché la creatività, nelle sue accezioni più sperimentali e sensibili, è sempre collettiva. È fatta di sussurri che scorrono tra le persone, attraversano l’intera gamma emotiva relazionale e danno forma a una vera e propria comunità.

Un ecosistema che vive di fasi alterne, fatte di picchi vitali e di decadenza, in balia di continue rigenerazioni. Un mondo che racchiude delle storie magnifiche e immaginifiche come quella che voglio raccontarvi qui: fatta di umanità, energia e voglia di stare insieme attraverso e per l’arte. Tutto per l’arte e con l’arte. Tutto con lə artistə.

Siamo a Milano, è il 1992 e la città vibra come sempre e trasuda decadimento e gli albori del cambiamento. Siamo in via Bligny, a un civico che è già storia, il 42. Un alveare abitativo vecchia Milano, fatto di vite e storie a cui si aggiunge, in un grande spazio nel cortile interno, la galleria d’arte di Emi Fontana. Il mercato dell’arte sta andando male, è in declino, e Milano non è un punto di riferimento per l’arte contemporanea, ma Emi Fontana apre le porte del suo spazio e lo fa con scelte molto precise. Questa storia non la racconto da sola ma grazie al prezioso lavoro di Giulia Zompa, storica dell’arte e curatrice che ha svolto un importante lavoro di archivio su Emi Fontana e che possiamo trovare al PAC fino al 14 settembre 2025 con la mostra Matrimoni imperfetti. Storie e immagini dall’Archivio della Galleria Emi Fontana (1992-2009).

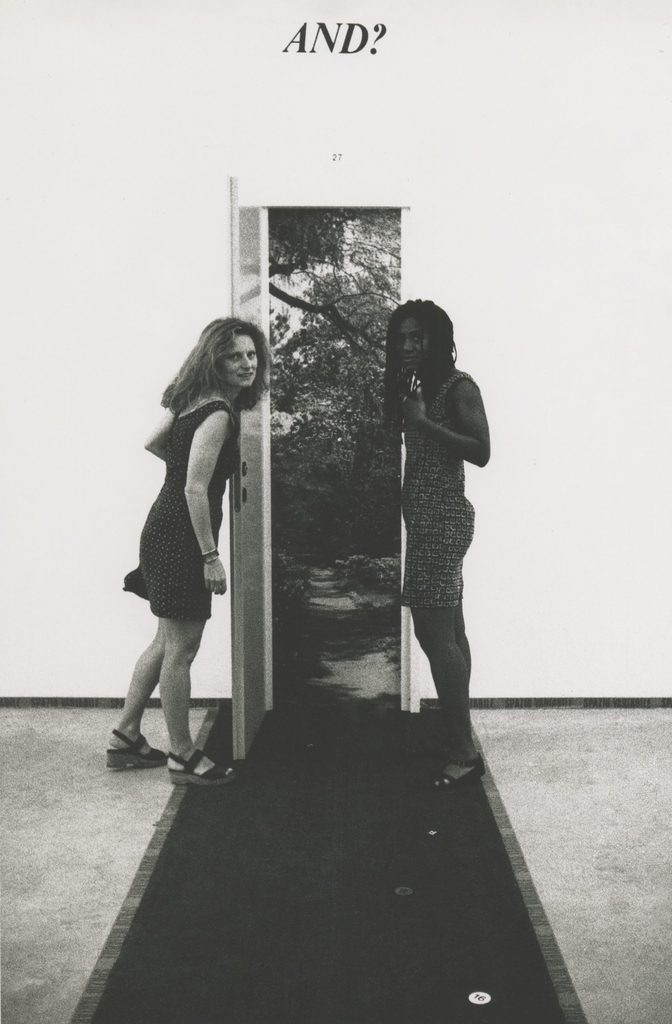

La galleria Emi Fontana afferma la sua esistenza partendo da un intero anno di programmazione solo al femminile: inizia sul finire del 1992 con una dirompente Nancy Dwyer: Occupy Space Have Weight a cui seguono a ruota, per tutto il 1993, Laura Ruggeri: Il Maestro E’ Un Mostro, Liliana Moro, Cosima von Bonin, e si conclude con una grande mostra collettiva, Peccato Di Novità, che porta url testo in catalogo di Francesca Pasini, curatrice e storica nota per il suo percorso legato alla scoperta e alla crescita di figure femminile nell’arte. All’interno della mostra c’erano: Paola di Bello, Nancy Dwyer, Rachel Evans, Patrizia Giambi, Renée Green, Abigail Lane, Margherita Manzelli, Eva Marisaldi, Liliana Moro, Laura Ruggeri, Federica Thiene e Cosima von Bonin. Molte giovanissime e esposte in Italia e in galleria a Milano per la prima volta. Un inizio e un intero percorso, quello di Emi Fontana, disseminato di atti di coraggio e presa di responsabilità.

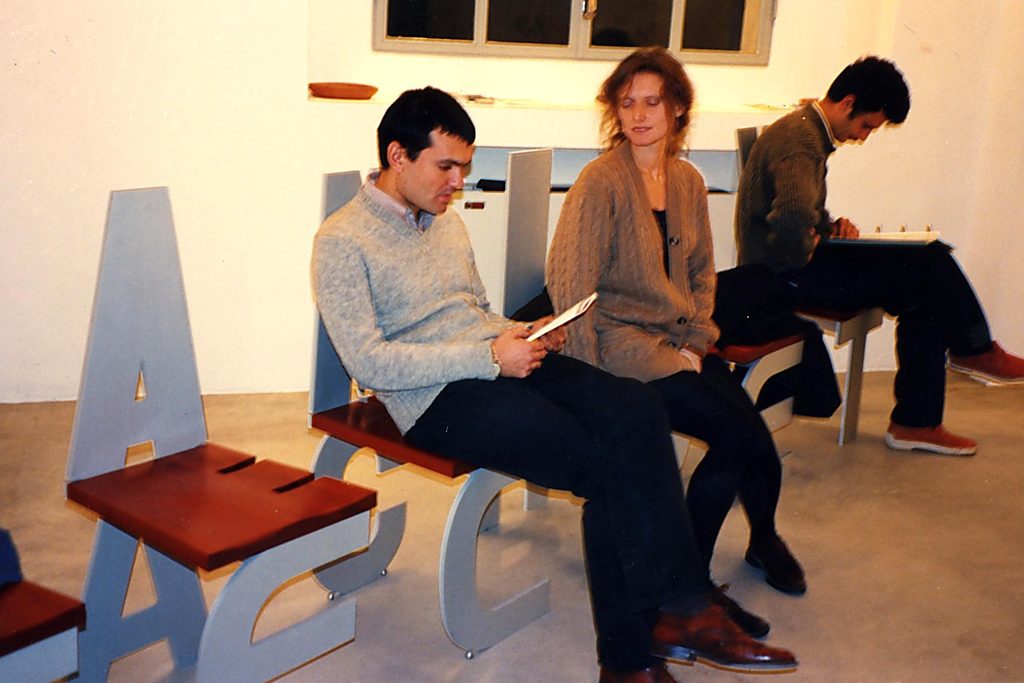

In questo susseguirsi di visioni lavorava su due fronti: da un lato la sua capacità di lasciare molta libertà allə artistə e di dare così vita a mostre totali, ambienti, situazioni, processi che cristallizzano e amplificano le singole ricerche. Accanto a questo il suo grande sforzo è stato quello di inserirsi in un mercato dell’arte chiuso e lento, in forte crisi e sicuramente molto maschile come ambiente. Sfruttando carisma e professionalità ha dato vita a una galleria forte e dinamica che è stata capace anche di definire in qualche modo una generazione di artistə, anche se da diversi parti del mondo, con un focus che partiva dall’America, ma molto coesi sotto certi aspetti.

Come leggiamo nel testo di mostra: “il suo impegno si è contraddistinto per un profondo interesse verso le questioni più urgenti della contemporaneità, con particolare attenzione al femminismo e alla valorizzazione del lavoro di artiste donne come Monica Bonvicini, Liliana Moro, Alessandra Spranzi e Cosima Von Bonin. Altrettanto importante è stato l’interesse per le questioni ecologiste, con collaborazioni con Mark Dion, Willie Doherty e Olafur Eliasson, e per la promozione di un’arte sempre più orientata sul fronte sociale, attraverso il sostegno alle ricerche di figure quali Lovett-Codagnone, Renée Green, Mike Kelley e Rirkrit Tiravanija”. Tra gli artisti italiani che hanno lavorato a lungo con Emi Fontana e che sono molto legati alla sua storia citiamo sicuramente Luca Vitone, che ad oggi tra l’altro ha lo studio milanese proprio nell’ex sede della galleria.

La mostra sulla storia della galleria a cura di Giulia Zompa, scivola di artista in artista attraverso i materiali d’archivio dello loro mostre, foto, stralci di video, inviti, poster originali e soprattutto i testi di mostra e le recensioni del tempo. Scampoli di giornali ritagliati e scritti da giovani critici degli anni Novanta-Duemila, nonché ad oggi tra le più importanti figure professionali del settore artistico. Un ciclo che continua, che si alimenta e cambia.

Un ecosistema appunto in cui ciascuno è un nodo di passaggio fondamentale per qualcun altro. Il mondo sensibile delle idee prende forma attraverso la connessione tra le persone, ciascuna con un ruolo diverso, dallə artistə a tuttə coloro che stanno intorno. Ecco, una storia come quella di Emi Fontana è parte di un ingranaggio che resta vivo se tenuto in movimento con il coraggio e la fantasia. Con la capacità di stare insieme e far crescere qualcosa. Una visione che abbandona il singolare a favore di un plurale, costellazioni umane o, appunti, matrimoni imperfetti.

“In un ecosistema si coesiste

non si ha inizio né fine

si è la continuazione di qualcosa e il mezzo di altro.

Il sé è limitato e limitante, non genera vita.

Il nutrimento è prendere e lasciare

il sentire è frutto dell’interazione.”

AP