Il timore della perdita è uno dei propellenti più forti che esistano: un qualcosa di strettamente vicino all’istinto (di sopravvivenza) che è capace di catalizzare forze e risorse normalmente non previste e non prevedibili. Così, quando tutti eravamo pronti a scommettere che la rete, o comunque un progresso tecnologico di tipo esponenziale, avrebbe spazzato via tutti i supporti di consumo culturale allora conosciuti, digitalizzando e decentrando (o accentrando) ogni cosa, ecco che invece sono nate un infinità di realtà che si sono gettate anima e corpo, e in maniera “novecentesca”, in settori come l’editoria o la discografia, ridefinendo un intero ecosistema. Che poi sul lungo periodo l’esito sarà di tutt’altro segno è ancora uno scenario probabile, ma intanto il presente ci racconta altro.

All’interno di questo magma, spesso a forte connotazione territoriale, spicca il caso della Luiss University Press di Roma, un progetto editoriale nato in seno a un università ma pensato per andare immediatamente fuori dai perimetri istituzionali e arrivare a chiunque. Un progetto poliedrico e complesso, che finora ha dato vita a diverse collane di libri, a una rivista, LMDP – La Meraviglia Del Possibile, e, ultima arrivata, anche a un etichetta discografica, Baccano. Tratto d’unione, un movimento che va tanto indietro quanto avanti: tradizioni folkloristiche e suoni contemporanei, scritti dimenticati o mai pubblicati e nuove letture del reale. Ne abbiamo parlato in questa intervista con Daniele Rosa, direttore editoriale di Luiss University Press, e Toni Cutrone (aka Mai Mai Mai), a cui è stata affidata la curatela di Baccano.

Visualizza questo post su Instagram

Prima di iniziare a parlare di Luiss Press, LMDP e Baccano, ci piacerebbe una tua visione su quello che sta accadendo a Roma (e non solo) nel mondo dell'editoria. Insomma, quasi nascono più nuove case editrici (piccole e indipendenti) che band e ci sono più festival di editoria (anche qui, piccoli e indipendenti) che musicali. Abbiamo ricominciato tutti a leggere o c'è dell'altro?

Daniele Rosa: La domanda è tanto interessante quanto complessa. Da un lato, percepisco chiaramente ciò che sta accadendo da qualche anno a questa parte; dall’altro, lo vivo un po’ da spettatore, perché – forse per inclinazioni personali – non mi sento completamente inserito nei vari “giri”. La mia impressione è che a Roma, dove l’editoria e il mondo culturale in generale sembrano privi di quei nomi e luoghi forti che altrove – penso naturalmente a Milano e alle città del Nord – giocano un ruolo più pervasivo, le persone trovino comunque strade e spazi espressivi. Lo fanno spesso attraverso micro-imprese culturali o con un approccio dichiaratamente DIY, dando vita a progetti che, come spesso accade in contesti meno istituzionalizzati, portano con sé una freschezza e una libertà espressiva difficili da ritrovare nei circuiti più consolidati. Il che non significa, naturalmente, che c’è da augurarsi una perenne mancanza di mezzi e strutture: tuttavia, dopo tanti anni che in città manca, per così dire, un mainstream, almeno nel percepito di chi opera nel settore culturale o comunque ne fruisce, è come se le energie creative della città si stessero riorganizzando da sé, nonostante la penuria di “aggregatori”.

C'è un rischio bolla in tutto questo? Dobbiamo aspettarci che in pochi riusciranno a superare i cinque anni di vita?

DR: Non parlerei di una bolla. A mio avviso, ciò che sta accadendo nasce da un bisogno culturale autentico, sano e vitale — così come autentica è la passione delle persone che danno vita a queste realtà, per quanto piccole o piccolissime siano. Non ci sono guadagni facili né prezzi gonfiati ad attirare pseudo-imprenditori improvvisati o poco attrezzati. D’altro canto, ciò che rende queste esperienze così belle — la spontaneità, l’urgenza, la passione — è anche ciò che spesso le rende più fragili. Consolidarsi è difficile, soprattutto se mancano, o non si riescono ad attuare, piani di sviluppo solidi, orientati a una crescita magari lenta e graduale, ma comunque indispensabile per durare nel tempo. È per questo che credo che alcune istituzioni, o realtà aziendali più grandi e solide — magari impegnate in altri settori o con il grosso del business altrove — possano giocare un ruolo fondamentale nell’industria culturale di oggi e di domani. Possono farlo sostenendo piccole realtà interessanti o addirittura contribuendo alla loro nascita, accompagnandole poi nella crescita. Investire nella cultura non significa affatto “buttare soldi” in qualcosa di poco utile. Al contrario: una realtà grande può assorbire con maggiore facilità rispetto a una micro-impresa i rischi legati all’avvio di un’attività, e arrivare in tempi ragionevoli a una sostenibilità economica. Con un possibile ritorno non solo economico, ma anche — e forse soprattutto — simbolico e immateriale, di valore incommensurabile.

Chi sono i lettori del 2025? C'è uno spostamento di fascia di età e anche di fascia sociale?

DR: C’è un modo serio — e un po’ noioso — di rispondere a questa domanda, ed è quello che si affida ai dati demografici raccolti e diffusi periodicamente dall’AIE (Associazione Italiana Editori, nda). Ma preferisco risponderti con un approccio più “di pancia”, senz’altro meno preciso, ma che mi sembra più nello spirito di questa chiacchierata! Dal mio punto di vista — quello di chi lavora per un editore che pubblica contenuti spesso “difficili” e non per un pubblico vasto — la vera crisi riguarda oggi la lettura di massa: l’abitudine di acquistare libri come oggetti economici e facili da usare per riempire il tempo libero. È proprio questa prassi ad aver fatto grande l’industria editoriale. Un’industria che, in fondo, non è nemmeno così antica: l’editoria così come la conosciamo oggi — grandi gruppi, logiche di mercato globali, distribuzione capillare, professioni specializzate — è figlia del secondo dopoguerra. Chi sceglie di acquistare libri oggi, soprattutto se è tra quanti lo fa con regolarità, lo fa più consapevolmente: sceglie una forma di intrattenimento (o di approfondimento, aggiornamento, studio, conoscenza…) ben precisa, che richiede attenzione, tempo, e una certa fatica, ma che proprio in questo trova la sua bellezza. Specifico che nelle statistiche si parla di “lettori forti” alludendo a persone che acquistano cinque o sei libri all’anno, ma noi appassionati di libri – cosa che è leggermente diversa dall’essere appassionati di lettura – di libri ne compriamo non meno di uno a settimana: io penso di stare sulla cinquantina all’anno, grossomodo un terzo rispetto a quando, per lavoro, non avevo accesso gratuitamente a decine di libri a settimana. Cosa significa questo? Che leggono soprattutto persone già abituate a farlo, quindi tendenzialmente non giovanissime? È possibile. Anche perché le statistiche ufficiali spesso mischiano categorie molto diverse tra loro: ad esempio, negli ultimi anni aumentano i lettori molto giovani, ma grazie soprattutto all’esplosione del mercato dei manga: un fenomeno interessantissimo, ma poco rappresentativo per chi fa un mestiere come il mio.

I lettori si sono moltiplicati o è moltiplicato il numero di libri pro capite acquisito?

DR: Ancora una volta, credo che — a livello di grandi numeri — il modo più corretto di rispondere a questa domanda sia analizzando i dati dell’intera industria. L’ultimo rapporto AIE che ho letto, quello del 2024 (su dati relativi al 2023), indicava ad esempio un aumento dei lettori e della spesa in libri, ma a fronte di un numero più basso di copie acquistate pro capite. Ne deduco, quindi, una crescita dei lettori occasionali e un contestuale aumento dei prezzi. Le mie sensazioni, ahimè, aggiungono poco ai dati. Posso però dire che la percezione di un pubblico interessato a contenuti complessi e sfidanti non solo esiste, ma è spesso più giovane di quanto ci si aspetterebbe. È un pubblico che ti cerca: in libreria, online, ma anche venendoti a parlare di persona durante eventi e fiere. Ed è una presenza forte e incoraggiante per chi fa il nostro lavoro.

Restringendo il campo a Roma, che stimoli sta dando questa città al mondo dell'editoria? Oltre alle case editrici, ci sono nuove penne, nuove idee, suggestioni e confronti?

DR: Roma è una città terribilmente complessa in cui vivere e dove — paradossalmente — mancano talvolta proprio quelle occasioni che ci si aspetterebbe da una capitale. Ma è proprio questa sua complessità a generare, per chi opera nella cultura, spazi e opportunità straordinari. Da un lato, la mancanza di mezzi non spegne la creatività, anzi: in un contesto dove il sistema industriale ed economico non è sempre coeso o vitale, emergono energie indipendenti, originali, spesso più libere. Dall’altro, operatori culturali capaci di lavorare su scala più ampia — rispetto alle realtà autoprodotte o micro-editoriali — possono avere oggi un ruolo decisivo: accogliere l’invito di queste forze creative e aiutarle a raggiungere un pubblico più vasto. In questo equilibrio — tra indipendenza e istituzione, tra centro e margine — Roma continua a offrire uno stimolo potente, e spesso sorprendente, all’editoria.

Tu che rapporto hai con Roma? Sia personalmente che professionalmente?

DR: Sono romano, ma per carattere — e in parte anche per il mio percorso personale — ho sempre pensato in termini nazionali o internazionali, cercando contesti più ampi dove far vivere le idee che avevo (e ho) in mente. Questo, specie nei miei tardi vent’anni e primi trenta, credo abbia fatto sì che molti mi vedessero come una figura un po’ bizzarra, a metà tra l’illuso e il folle. Non posso dire di aver vinto la sfida oggi: la casa editrice con cui lavoro è cresciuta, ha una buona reputazione e una certa visibilità, ma rimane piccola in termini assoluti. Eppure, insieme alle persone con cui collaboro, ho la sensazione che una strada possibile la stiamo tracciando. Se posso permettermi un auspicio, è questo: che un giorno ci siano realtà che si dicano apertamente influenzate da noi. Sarebbe il segno che, nel nostro piccolo, abbiamo lasciato un’impronta.

Luiss University Press come si configura all'interno di questo quadro generale e cittadino che abbiamo delineato? Quale ruolo immagini possa avere?

DR: Quando sono arrivato, ormai molti anni fa, ho trovato un punto di vista che sentivo profondamente mio: l’idea che un’istituzione universitaria, soprattutto se di eccellenza, compie davvero la propria missione solo se riesce a generare valore per la comunità in cui opera. Prima il quartiere, poi la città, poi il Paese. Dentro un contesto intellettualmente così ricco, è stato naturale immaginare un progetto editoriale che si muovesse lungo questa traiettoria. E, tutto sommato, è stato anche relativamente semplice cominciare a realizzarlo. L’ambizione, oggi, è far crescere Luiss University Press come un soggetto culturale che dialoga con la città, con l’Italia, con il mondo, e che contribuisce a costruire spazi pubblici di senso, comprensione e immaginazione.

Ci puoi raccontare com'è nata l'idea di una casa editrice all'interno della Luiss e come si è giunti a definire la sua linea editoriale? Qual è il racconto del mondo che Luiss University Press vuole portare avanti?

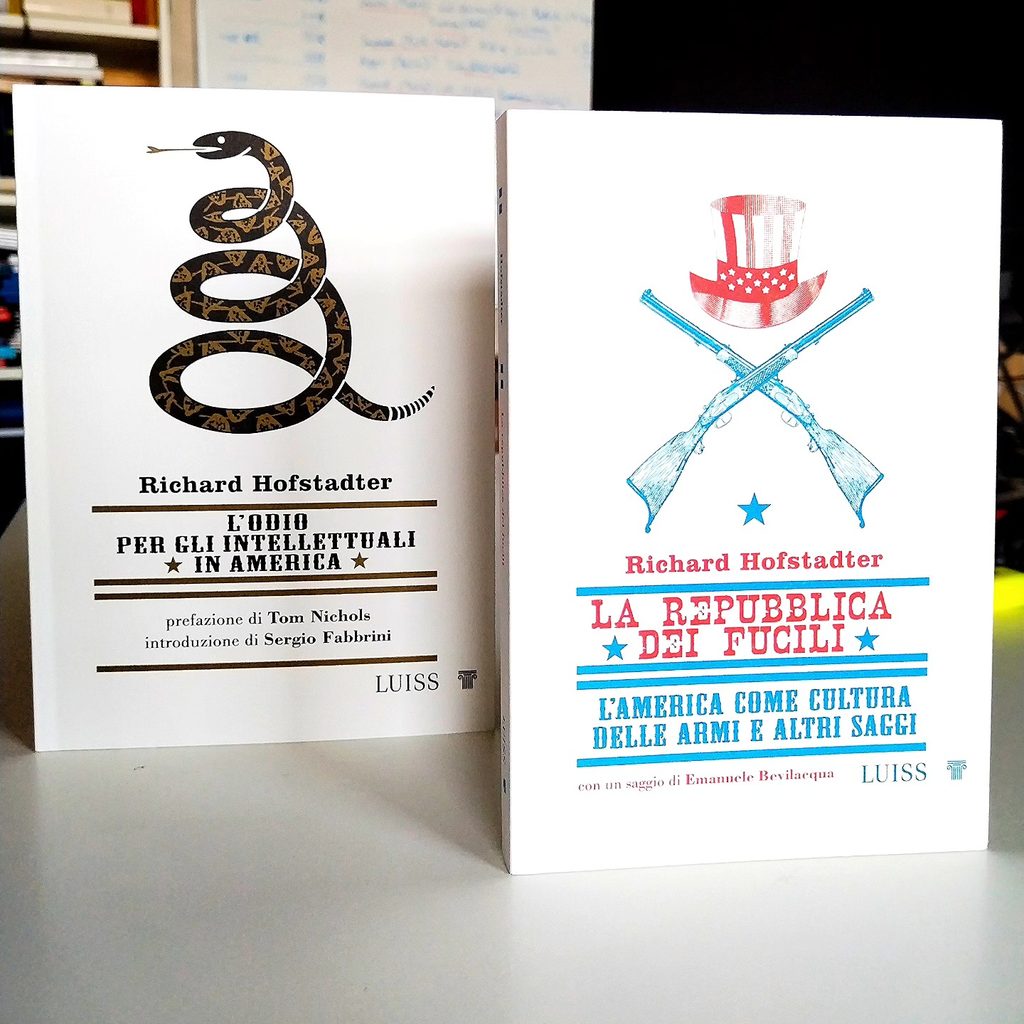

DR: La Luiss University Press nasce diversi anni prima del mio arrivo. Le prime esperienze di una casa editrice universitaria risalgono, se non erro, alla fine degli anni Novanta. Quando ho iniziato a collaborare con l’università, ormai molti anni fa, ho trovato una realtà diversa, che i vertici di allora stavano cercando di trasformare in un editore “vero”, capace di stare sul mercato e di partecipare attivamente al dibattito culturale nazionale. Credo che quella scelta derivasse da una visione ampia del ruolo dell’università nella società — la stessa che citavo poco fa. L’attuale modello editoriale ha preso forma con il tempo, a partire da quando, undici anni fa, mi venne chiesto di elaborare una linea. Fu un momento particolare, doloroso anche sul piano personale: la scomparsa improvvisa del mio caro amico Matteo Rollier, che mi ha insegnato moltissimo di questo mestiere, mi portò a dover guidare una fase di transizione, al termine della quale l’università decise di affidarmi la responsabilità della casa editrice. Rispetto alle esperienze precedenti, credo di aver portato soprattutto la mia passione — più personale che accademica — per le grandi university press americane e inglesi, che ho sempre ammirato come lettore. Sono realtà che hanno dimostrato come l’“university” nel nome di una casa editrice non sia un limite, ma una garanzia di rigore, onestà intellettuale e profondità. È questa, in fondo, l’idea che continua a ispirarci. Quanto al “racconto del mondo” che vogliamo portare avanti, non ne abbiamo uno preconfezionato, preferiamo affidarci alla pluralità delle voci che ospitiamo: intellettuali e autori e autrici di grande valore, con punti di vista spesso molto diversi tra loro. A tenerli insieme è la convinzione che la conoscenza non si produce per semplificazione, ma per accostamento, dialogo, confronto.

Allo stesso modo, ti chiedo la genesi di LMDP - La Meraviglia del Possibile e se a questa rivista si è immaginato di affidare un altro tipo di racconto ancora o di espandere quello della "casa madre".

DR: LMDP – La Meraviglia del Possibile nasce con l’intento di completare e, in un certo senso, perfezionare la narrazione della casa editrice. Il formato della rivista — costruita attorno a temi monografici, con saggi lunghi ma più agili rispetto a un libro — ci permette di affrontare argomenti urgenti, stimolanti e spesso delicati, che richiedono tempi di risposta più rapidi e un pluralismo di sguardi. Laddove i libri sviluppano visioni più estese, la rivista permette un’esplorazione concentrata ma corale, capace di accogliere contraddizioni, sfumature, divergenze. Non si tratta quindi solo di espandere il racconto della “casa madre”, ma anche di sperimentare un altro linguaggio, un altro tempo, un altro ritmo editoriale. La rivista è il luogo dove possiamo permetterci di essere più veloci, più esposti, forse anche più audaci: è sulle pagine del magazine che, ad esempio, abbiamo ospitato e ospitiamo non soltanto intellettuali e studiosi, ma anche artisti sperimentali, coraggiosi, all’avanguardia, che spesso grazie alla rivista ottengono il loro primo contatto con un pubblico come il nostro. E viceversa. Il numero 10, in uscita a maggio, ospiterà un saggio per immagini e suoni realizzato da un collettivo di artisti visuali e musicisti davvero formidabile della nostra città, i dTHEd.

Cosa altro troveremo?

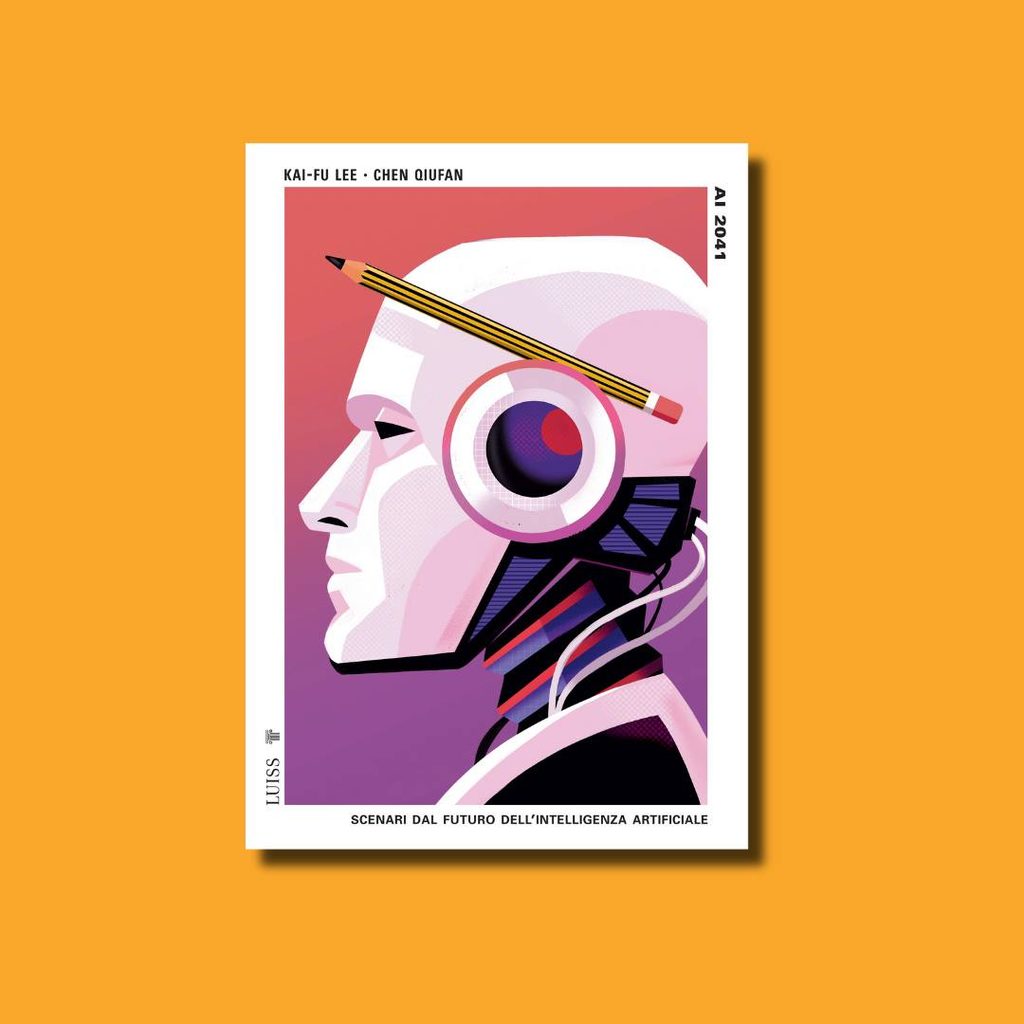

DR: Saggio per suoni e immagini a parte, il nuovo numero sarà dedicato interamente all’intelligenza artificiale: non un tema originale oggigiorno, ma al quale cercheremo di dare una lettura particolare: che succederà di qui ai prossimi anni? Il numero celebra tra l’altro una direzione precisa intrapresa dal nostro Ateneo e che personalmente mi entusiasma, quello cioè di mettere l’AI al centro dei propri interessi di ricerca e formazione. Ne sono testimoni la nascita del centro di ricerca AI 4 Society, che ci sta dando una grossa mano nella casa editrice, e del nuovo dipartimento di AI, Data and Decision Sciences.

A cosa lavorerete nei prossimi mesi?

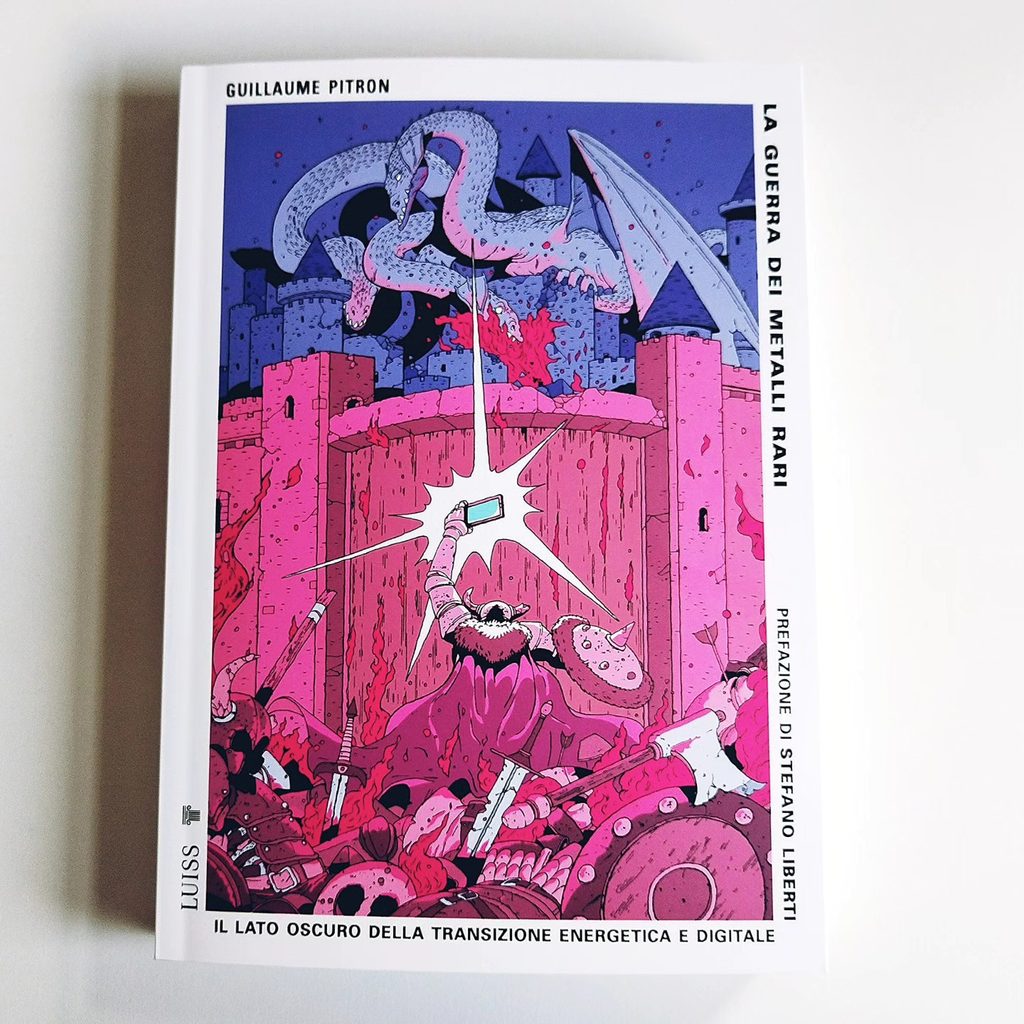

DR: “Pensiero libero”, la nostra collana principale e forse più nota, continuerà a essere articolata su tutti i temi delle scienze sociali, in particolar modo innovazione e tecnologia e geopolitica internazionale – tra i libri che più mi entusiasmano segnalerei “Contro la fine del mondo” di Peter Apps, una storia della Nato letta in chiave davvero sorprendente; “La riprogrammazione della vita” di Jamie Metzl su come genetica, biotecnologie e AI convergeranno al miglioramento della vita umana; e poi l’edizione italiana del nuovo libro del sociologo tedesco Andreas Reckwitz, “Verlust”, ancora senza titolo nella nostra lingua, e che racconta della relazione ambigua del nostro tempo con il concetto di perdita, che il progresso cerca di eliminare ma finisce per esasperare. Tra i progetti forse più di nicchia ma anche molto vicini al mio cuore, segnalo per la prima volta al mondo l’edizione di una antologia di opere di Philip-Dimitri Galàs, il fratello della più nota Diamanda, geniale talento della drammaturgia americana ucciso dall’AIDS nel 1986. Le sue opere sono autentici capolavori della letteratura del nostro tempo che rischiavano di essere completamente dimenticate: i lettori italiani saranno i primi a poterle leggere!

Idem per LMDP, quali saranno i temi dei prossimi numeri?

DR: Dopo il numero sul futuro dell’AI esploreremo il tema dell’energia e poi torneremo “sul luogo del delitto” della creatività nell’impresa italiana, già affrontato lo scorso anno con il numero su Adriano Olivetti e che cercheremo adesso di affrontare da oggi al futuro, mostrando che Olivetti non fu un caso isolato ma “solo” il maggiore rappresentante di una metodologia: uno “state of mind” che è importante recuperare e promuovere.

Ci consigli cinque libri che hai letto di recente o che vorresti leggere prossimamente?

DR: I libri più belli che ho letto di recente vorrei provare tutti a pubblicarli e perciò non posso ancora parlarne – includono il viaggio nell’aldilà di uno dei maggiori filosofi della storia scritto da lui stesso (e naturalmente apocrifo), una storia di come gli intellettuali polacchi a cavallo delle due guerre provarono a isolare e risolvere il problema della verità, e una apologia, quasi una arringa difensiva, di uno dei personaggi politici più controversi del Ventesimo secolo. Da “semplice lettore” voglio invece provare a proporre cinque libri la cui lettura sta bene con i dischi di Baccano. Il primo è “Conversazione in Sicilia” di Elio Vittorini, celeberrimo romanzo che leggo come una specie di ghost story capace di dipingere un’isola che siamo abituati a immaginare piena di sole, come invece un luogo d’ombre e malinconia; le novelle di Giovanni Verga, che leggiamo magari svogliatamente e con senso di costrizione a scuola, ma che mi fanno pensare alla stessa terra aspra e spietata che sento nelle canzoni di Maria Violenza; l’antologia dei Poeti arabi di Sicilia, cioè i poeti di lingua araba che portarono sull’isola, venendo dai luoghi più disparati del Mediterraneo, la loro lingua creando in qualche modo loro stessi una “sicilianità” che ancora oggi è frutto del crocevia di culture; noblesse oblige, devo citare “Il Gattopardo”, il più geniale dei romanzi italiani, e anche “I Viceré” – in fondo, pensare agli Uzeda ci fa pensare anche alla musica! E anche se sto barando, perché con questo sono sei, concludo con “Storia notturna” di Carlo Ginzburg, un classico assoluto che mostra che il Mediterraneo non è soltanto una terra di mare, spiagge e pescatori, bensì di streghe, sabba ed esseri magici. Il libro che fonda Mai Mai Mai, insomma!

Con questa evocazione paraluciferina, arriviamo alla nuova dimensione musicale nata nel mondo Luiss, Baccano. Quando e come è nata l'idea di creare un'etichetta discografica.

DR: Ci penso da più di dieci anni ormai. Ho sempre creduto che uno sviluppo del genere fosse un complemento quasi naturale di un progetto editoriale. Più concretamente, ho intravisto la possibilità di ragionarci sul serio tre o quattro anni fa, riflettendo su come, in un contesto editoriale che appariva difficile e con un avvenire incerto, era necessario cominciare a interrogarsi su come, passami il termine, “diversificare il prodotto”; un “prodotto” che però avrebbe dovuto sempre mantenere le caratteristiche di essere “alto” nella sua portata culturale.

Avevi dei modelli specifici in mente, universitari e non?

DR: Le university press, americane e inglesi in particolare, mi hanno sempre dato grande ispirazione e un modello da seguire. In Italia, Egea è stata la prima realtà che mi ha convinto della possibilità di dar vita a un progetto che si ispirasse alle varie Harvard, Princeton, Oxford, integrandolo con la nostra tradizione e inserendolo in un mercato diverso. Più in generale, devo dire che tutte le esperienze coraggiose, per quanto piccole siano state, mi hanno dato e mi danno grandi spunti: “guardo” molto spesso a realtà non editoriali, cercando di capire se alcune dinamiche siano “prelevabili” e applicabili all’ambito di cui mi occupo. Non sono a conoscenza, invece, di university press che abbiano anche sviluppato un progetto discografico parallelo simile a Baccano. Ovviamente, quando si intraprende un percorso originale e che sembrerebbe proprio essere una “prima volta” (mi scuso se non fosse così), bisogna chiedersi se si sta facendo la cosa giusta: le innovazioni e le idee strampalate hanno ahimè in comune il fatto che siano in pochissimi a praticarle! Scherzi a parte, sono molto convinto del progetto, che naturalmente è strutturato a ragion veduta e non sulla base di sogni, miei o altrui, ma sul lavoro di un team. I primi riscontri mi confortano e mi danno l’idea di essere sulla strada giusta. Ho un po’ deviato dalla domanda che mi chiedevi, recupero e ti dico che – a livello molto molto alto naturalmente – mi piacerebbe che Baccano diventasse una sorta di Smithsonian Folk Institute, dedicato però alla musica viva e attuale, con una connotazione italiana e senza mai perdere il legame con l’università e quindi con la ricerca, la parte più preziosa della conoscenza.

Come mai la scelta di affidare la curatela a Toni?

DR: Toni è un grande musicista, che seguo da tantissimo tempo. È stata la prima persona a cui ho pensato quando ho iniziato a mettere su carta il progetto che sarebbe diventato Baccano. Per fortuna, sono anche riuscito a incontrarlo e lui è stato – questo tutt’altro che sorprendentemente – bravissimo a dare consistenza artistica ai miei auspici.

Toni, i primi tre dischi di Baccano sono dedicati al mondo siciliano. È stato un caso o una scelta precisa?

Toni Cutrone: Partendo da lontano, ti direi che non credo nel puro caso. Viviamo in un mondo fatto di connessioni profonde, spesso invisibili alla logica e alla razionalità a cui ci affidiamo. Senza addentrarci troppo in una visione “magica” del mondo – che comunque mi è molto cara – posso dire che la piega che ha preso Baccano non è stata frutto di una scelta strategica o premeditata, ma neanche del tutto casuale. Le prime tre uscite sono effettivamente legate alla Sicilia, ma ciascuna in modo diverso e personale. Seguendo l’ordine del catalogo, il disco di Lino Capra Vaccina e Mai Mai Mai ha preso forma a Ortigia, dove è stato anche registrato. La connessione con il territorio si esprime attraverso un richiamo a storie arcaiche e miti del Mediterraneo più oscuro, con la figura della Ninfa Aretusa come presenza mitologica che abita quei luoghi da millenni. L’Ortigia contemporanea entra nel disco attraverso field recordings raccolti tra vicoli, mercati, chiese e coste rocciose. In questo caso, però, non c’è un legame diretto con la tradizione o il folklore siciliano, quanto piuttosto con un immaginario più ancestrale e simbolico. Una connessione invece molto più esplicita con la tradizione siciliana la troviamo nella collaborazione tra Alfio Antico e Go Dugong. Alfio, maestro della tammorra, ci guida in una Sicilia rurale e onirica, fatta di ritmi tribali e racconti personali. Go Dugong accompagna e trasporta tutto questo nel presente, intrecciando elettronica e sintetizzatori in una narrazione sonora che rilegge il folklore con un linguaggio attuale e vibrante. Infine, con Maria Violenza – accompagnata dalla viola di Irtumbranda – ci immergiamo direttamente nelle canzoni tradizionali siciliane: lei, da palermitana DOC, le ha assorbite fin dall’infanzia, per poi riscoprirle e reinterpretarle dopo anni di sperimentazioni musicali in territori molto diversi. Questo materiale, profondamente radicato nella sua memoria emotiva, è poi passato tra le mani della crew di Tropicantesimo, che lo ha destrutturato e ricomposto: risuonato, ricantato, trasformato in qualcosa di nuovo, vivo, quasi rituale. Ecco quindi che, pur senza aver scelto consapevolmente la Sicilia come punto di partenza, è stata proprio questa terra a imporsi naturalmente come linea guida delle prime uscite. Forse perché rappresenta in maniera iconica e potentissima proprio il cuore del progetto Baccano: l’incontro fra passato e presente, fra tradizione e sperimentazione.

Questo tema del dialogo tra generazioni sarà il leitmotiv dell'etichetta?

TC: Cercare collaborazioni e incontri tra artiste e artisti di generazioni diverse, così come tra musiche, approcci e attitudini che si muovono tra passato e presente o futuro, è qualcosa che trovo estremamente stimolante. Nelle prime tre uscite di Baccano questo dialogo ha portato risultati che hanno superato ogni aspettativa, sorprendendomi per la loro profondità e autenticità. Quello che rende questo percorso ancora più interessante è che, pur partendo da mondi diversi, si scopre quanto in realtà siano anche simili. Ci accomunano le stesse tradizioni, le stesse memorie – personali e collettive – e il modo in cui queste sono sopravvissute fino ad oggi, custodite dentro di noi ma anche tramandate all’esterno, attraverso la musica, i gesti, le storie. È sicuramente una strada che voglio continuare a seguire con Baccano, proprio perché dà vita a incontri veri, inaspettati, capaci di generare nuove forme e nuove narrazioni, con quella componente imprevedibile che, per me, è il cuore di ogni progetto vivo.

Un elemento concettuale e uno strettamente musicale che reputi importanti nei tre dischi e che speri vengano colti dagli ascoltatori?

TC: Mi piacerebbe che gli ascoltatori e le ascoltatrici colgano la connessione che lega queste tre uscite, nonostante siano molto eterogenee a livello sonoro. Credo che proprio in questa diversità si nasconda una linea comune forte: la volontà di riattualizzare la tradizione, non solo in senso musicale ma anche concettuale. Riportarla alla nostra quotidianità, al nostro vissuto, ai nostri linguaggi contemporanei – che inevitabilmente sono filtrati da memorie personali ed esperienze individuali – è ciò che accomuna tutti e tre i dischi. Ogni artista coinvolto ha affrontato questo dialogo con il passato in modo intimo, con sensibilità e approcci differenti, ma sempre con l’urgenza di rendere viva e presente quella memoria. Ecco, se c’è un filo che spero venga percepito, è proprio questo: la tradizione non come qualcosa di statico o da conservare in teca, ma come una materia viva, da rimettere in circolo nel nostro tempo.

Ti va di aprire una finestra su ciascun disco, magari raccontando qualche aneddoto relativo alla realizzazione?

TC: Essendo coinvolto in prima persona, avrei tantissimi aneddoti legati al disco registrato con Lino Capra Vaccina. Due settimane di luglio passate a Siracusa, dove Ortigia Sound System ci aveva invitato in residenza. Avevamo a disposizione una piccola chiesa nel cuore di Ortigia, che abbiamo trasformato nel nostro studio. Fuori le temperature superavano i quaranta gradi, ma bastava aprire il portone della chiesa per entrare in un altro mondo, climatico ma anche simbolico: un passaggio netto dalla realtà quotidiana a una dimensione più rarefatta, quasi sospesa. La spiritualità del luogo ha sicuramente guidato le composizioni, insieme ai riverberi naturali della navata, che hanno modellato il suono in modo irripetibile. Sono stati giorni vissuti tra questa dimensione mistica e onirica, e la realtà vibrante dell’isoletta: il mercato, i vicoletti, le spiagge rocciose, le barche, le voci… Una sera dei primi giorni, dopo una cena tipicamente siciliana e sicuramente non leggera, insieme a un po’ di crew del festival, ci siamo rifugiati nella chiesa in cerca di calma e frescura. Lino si è messo al vibrafono e ha iniziato a suonare: tutti si sono seduti in silenzio ad ascoltarlo: non ho idea (e credo nessun’altro l’abbia avuta) di quanto tempo sia passato mentre lo ascoltavamo. Si è trasformato in un misto tra un bagno sonoro e un vero viaggio in un’altra dimensione. Forse è stato proprio lì che la Ninfa Aretusa è venuta a farci visita… e da quel momento, non ci ha più lasciati. Per il disco di Alfio Antico e Go Dugong, ricordo bene la felicità che ho provato quando finalmente – tra i mille impegni di entrambi – sono riusciti a trovare il momento giusto per incontrarsi e registrare un po’ di materiale. Non era stato affatto facile incastrare tutto! Ogni tanto ricevevo dei brevi aggiornamenti da Giulio / Go Dugong: messaggi al volo, racconti entusiasti su come stava andando. Mi scriveva che i tamburi di Alfio erano incredibili, che i pezzi stavano venendo su come delle vere bombe, e che l’energia in studio era fortissima. Mi dispiaceva tantissimo non poter essere lì con loro durante le registrazioni – lo sentivo come un momento prezioso che avrei voluto condividere. Ma la vera fitta al cuore l’ho sentita quando Alfio mi scrisse per invitarmi ad andare da lui ad ascoltare insieme le tracce: mi promise che nel frattempo avrebbe preparato una pasta alla norma, fatta come solo lui sa fare. E lì ho capito, ancora una volta, che la tradizione si manifesta in mille forme… Con Maria Violenza ci conosciamo da tantissimi anni. Abbiamo condiviso di tutto: date in giro per l’Europa, serate a Roma, concerti, dj set… Abbiamo anche collaborato in passato — penso alla versione di Mai Mai Mai del “Secondo Coro delle Lavandaie” con lei alla voce — e da sempre ho una stima profondissima per la sua visione e la sua energia. Ma la prima volta che l’ho vista suonare insieme a Irtumbranda quelle canzoni siciliane con cui è cresciuta, qualcosa è cambiato. Mi ha conquistato ancora di più. Era come se un altro strato di lei si rivelasse, qualcosa di profondamente intimo e allo stesso tempo collettivo. Dopo aver ascoltato i suoi racconti sulla genesi del progetto — il bisogno che sentiva di ritornare a quei canti popolari dopo anni di altri percorsi musicali — ho capito che non era solo un’idea affascinante: era quasi una necessità. Quel materiale andava registrato, fissato, condiviso. E così è nato il disco, che poi è finito nelle mani magiche della crew di Tropicantesimo, diventando qualcosa di ancora più potente. Un ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà.