Come è cambiata la Triennale? Che sta succedendo, come si sta riorganizzando la più importante istituzione legata al design e all’architettura di Milano, e quindi sicuramente d’Italia, se non d’Europa?

L’aspettativa generale alla notizia della nomina di Boeri presidente era quella di un fuoco d’artificio di eventi internazionali: l’imponente rete di architetti internazionali, designer, artisti, fotografi, curatori, accademici mobilitata senza sosta, portata al grande pubblico attraverso mostre, incontri, eventi di ogni genere, in continuità con i grandi festival organizzati negli ultimi quindici anni e con la stessa politica delle riviste che ha diretto.

Nulla di tutto questo: esaurite le mostre programmate in precedenza, tra cui la XXII Triennale che occupa, non è stato ancora definito un nuovo calendario di eventi. Ci saranno i simposi di Broken Nature, ci sarà Archweek dal 21 al 26 maggio, a sua volta impostato sul tema Anthropocene and Architecture, e la mostra di Mari curata da Obrist in autunno, ma ancora il quadro non è chiaro. A parte il Teatro dell’Arte, sempre diretto da Umberto Angelini, che continua a offrire una programmazione ricca e intensa, con il FOG festival primaverile in stretto coordinamento con Broken Nature (con, tra le altre cose, la prima assoluta del nuovo spettacolo di Jan Fabre e Kingdom, una coproduzione di Agrupación Señor Serrano sul ciclo capitalista della foresta in relazione all’industria bananiera).

Ma, appunto, il Teatro dell’arte era già rodato, ha il vantaggio della continuità, anche se è sempre più integrato alla programmazione della Triennale stessa, sul modello del Barbican di Londra, e a questo scopo Angelini stesso è stato integrato nel comitato scientifico come responsabile per Teatro, danza, performance, musica.

Gli eventi arriveranno, ma in questo primo anno è stata data la precedenza a una ristrutturazione profonda, fisica, strategica e politica della Triennale. Gli eventi passano, in fondo, mentre il piano è di lasciare il segno.

Il primo progetto è quello di riportare il Palazzo dell’Arte all’architettura originale di Muzio. I veri lavori avranno inizio in autunno, ma i primi interventi di purificazione sono cominciati dal teatro, dove è stata rimossa la decorazione di Fornasetti, è stato riportato alla luce il pavimento di legno, e si sta riprogettando il sistema acustico e illuminotecnico. Sui futuri interventi non si sa ancora moltissimo, ma di sicuro l’operazione è interessante perché condensa molte delle contraddizioni del nostro tempo: il trend del vintage, esteso dalla moda al mondo dell’arte, ha scatenato un furioso revival, tra le altre cose, dell’architettura milanese dagli anni 30 agli anni 60 (basti pensare ai film di Guadagnino o alla nuova sede di Massimo De Carlo nella villa di Portaluppi, o al culto diffuso di Gio Ponti e Caccia Dominioni). Il Palazzo dell’arte rientra a pieno titolo in questo circuito, ma il reale splendore del progetto è indissociabile dalla celebrazione più efferata del fascismo. Pur ripudiando nella maniera più assoluta l’idiozia politically correct, che ogni tanto produce assurdi appelli per abbattere l’EUR o altri monumenti, l’onestà intellettuale ci obbliga a riconoscere che quelle architetture sono belle a causa della loro adesione agli ideali fascisti, non nonostante il fascismo. E di questi tempi il conflitto fra bellezza e ideologia torna a diventare più problematico che mai.

La seconda istanza forte è il proposito di liberarsi dalle pastoie locali per mettere la Triennale in condizioni di agire con le stesse libertà e competenze dei grandi musei internazionali: i modelli sono le istituzioni più miste come il Barbican, il MoMA, la TATE, compatibilmente con la cronica scarsità di fondi riservati alla cultura in Italia.

A questo scopo è stato rimodellato il Museo del design, che inaugura ad aprile sotto la direzione di Joseph Grima, per esporre nel modo più chiaro la collezione permanente, si è dato un nuovo ordine allo staff tecnico e scientifico, per valorizzare le competenze interne e ridurre il ricorso alle committenze esterne. Si progetta l’espansione strutturale, per potere accogliere il grande patrimonio di archivi italiani che si sta disperdendo nel mondo. Ed è stato affidato alla cura di Edoardo Bonaspetti, fondatore di Mousse ed ex responsabile dell’arte in Triennale, il lavoro editoriale collegato ai cataloghi delle mostre.

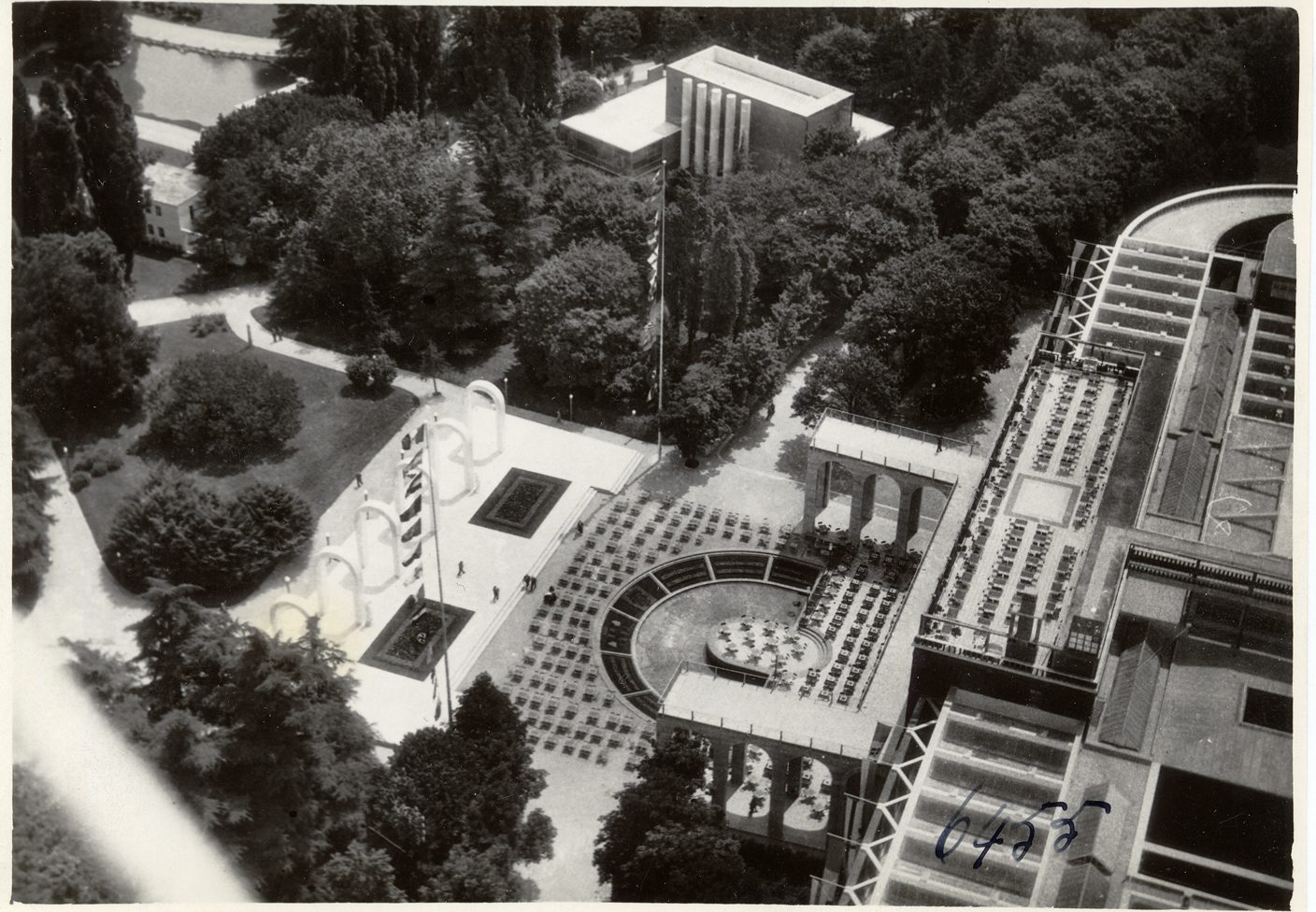

Infine il riposizionamento nella città: fin dalla prima conferenza stampa la nuova gestione ha voluto mettere in evidenza la connessione con le istituzioni cittadine, per esempio con la proposta del Parco delle Culture, che riunisce Triennale, Piccolo, Castello Sforzesco, Torre Branca, la Biblioteca del Parco, l’Acquario Civico, i Pomeriggi Musicali, il Museo di Storia Naturale intorno al Sempione. Poi ha promosso il progetto di intervento sulla Fossa, quel lembo verde stretto tra la Triennale e la ferrovia Cadorna, il più storico e glorioso luogo di cruising di Milano, che dovrebbe essere trasformato in uno skate park a opera di Caputo e Porcaro.

Ma il segnale più forte del nuovo protagonismo cittadino che la Triennale sta cercando di costruire è l’inglobamento dell’Urban Center all’interno delle sue mura, anzi al suo ingresso, in uno spazio progettato da Matteo Ghidoni ed Enrico Dusi. Non è un semplice spostamento logistico, è uno statement politico. La Triennale dichiara l’intenzione di volere partecipare attivamente alla costruzione del futuro urbano milanese, convocando al suo interno la discussione tra i maggiori attori che influiscono sul processo di trasformazione, e collocandosi autorevolmente in mezzo ad essi.

Stabiliti questi punti fermi, potrà prendere avvio il nuovo corso delle esposizioni, di cui per ora abbiamo solo qualche vaga anticipazione. Il segmento più completo è il programma di mostre di architettura a cura di Pierpaolo Tamburelli, ancora senza data ma perfettamente in linea con la politica di semplificazione e internazionalizzazione adottata dalla Triennale: «Secondo me è utile che Triennale faccia delle mostre semplici che però nessuno ha fatto negli ultimi anni, su architetti viventi che fanno un buon lavoro e che sono nel pieno della loro produzione. E senza tirare in ballo categorie sociologiche o anagrafiche, voglio parlare semplicemente di quello che alla fine dovrebbe essere al centro del lavoro di un architetto: fare edifici belli. Non ci sono “giovani promesse” né fenomeni da baraccone (quelli che fanno solo edifici di paglia, quelli che fanno solo edifici di fango). Alcuni sono architetti anche molto affermati, come Tony Fretton o Peter Märkli, che possiamo ormai considerare maestri e che tuttavia non hanno mai esposto il loro lavoro in Italia. Altri sono relativamente giovani, come Alessandro Scandurra, i messicani Productora, Kuehn Malvezzi o i belgi di Office KGDVS e di 51N4E, oppure hanno condotto una carriera volutamente isolata (Giuseppina Grasso Cannizzo, Renato Rizzi). Tutti hanno sempre lavorato senza pensare di poter risolvere i problemi dell’architettura facendo a meno dell’architettura, hanno sempre affrontato esplicitamente gli edifici come problemi (anche) formali, senza pensare che se si fosse trovato il modo di rendere gli edifici “sostenibili” o “progressisti”, allora sarebbe anche stato inutile chiedersi se fossero belli o no. In questo senso, anche se in modi molto diversi, in tutti questi architetti, c’è un’attitudine classica – e le mostre spero possano far vedere quanto sono ricchi e diversi i modi di questo “classicismo” contemporaneo».