Anche se non esiste ancora una risposta soddisfacente, sono (siamo) in moltissimi a osservare con crescente stupore questo fenomeno paradossale, da anni: com’è possibile che continuano a fiorire riviste e progetti editoriali sempre più belli, sempre più raffinati, con contenuti sempre più densi? Non ci avevano detto che l’editoria era morta, sepolta, devastata dal web e dai social? I giornali e le pubblicazioni mainstream perdono lettori, pubblicità, e per inseguire un’economia ormai fantasma (ma a che servono quelli del marketing, che poi sono gli ultimi a percepire ancora dei veri soldi nell’editoria, uno si chiede?) contuinuano ad abbassare il livello dell’informazione e della critica in favore di pubbliredazionali e articoli di scambio, producendo ancora più disaffezione. In questo scenario apocalittico, sembra impensabile che delle persone trovino l’energia e i mezzi per creare nuovi magazine, e invece.

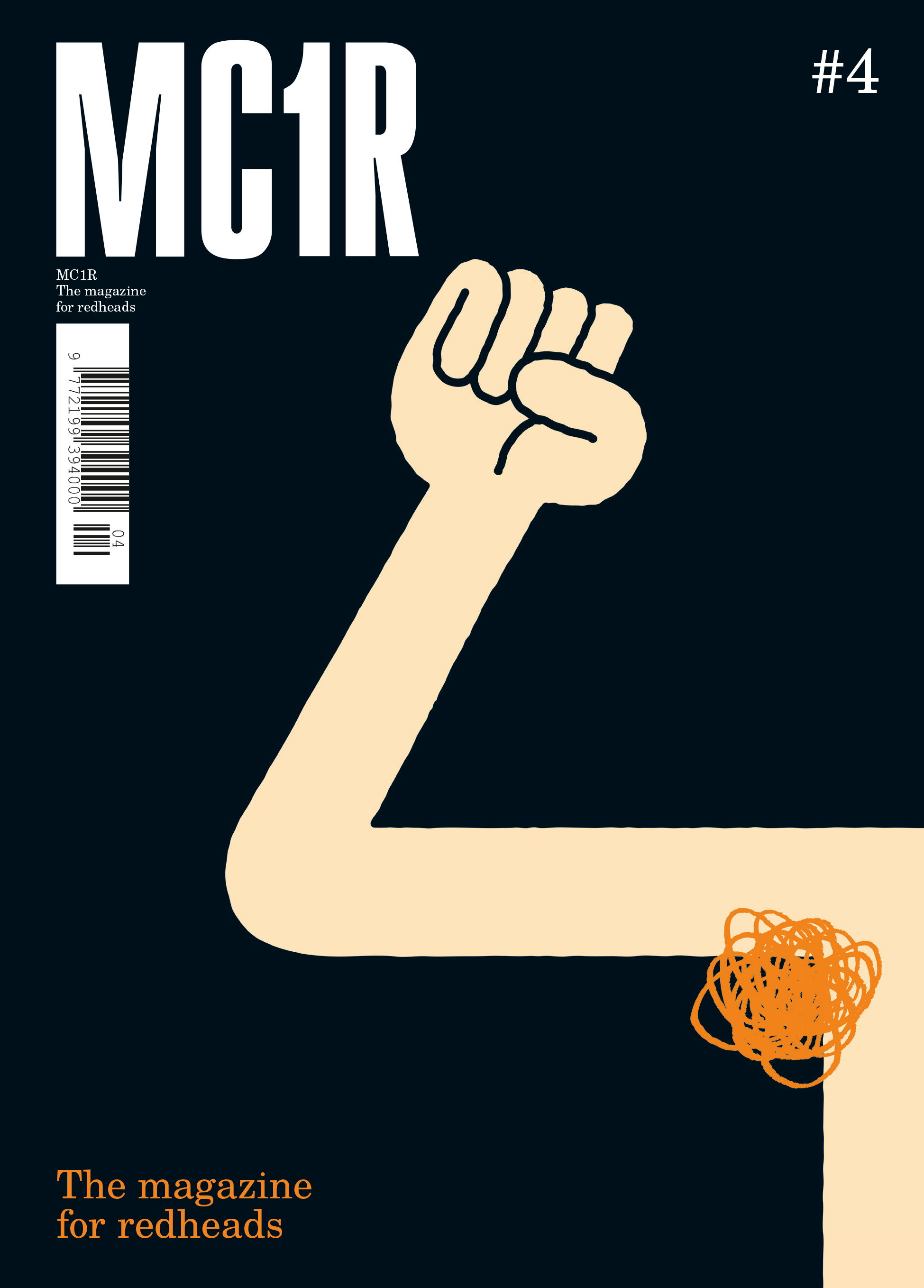

Ci sono gli indipendenti, le fanzine, naturalmente, ma anche moltissime riviste “ricche”, tutte curatissime sia sul piano degli autori che della grafica, alcune patinate addirittura. Spesso rivolte a settori ristrettissimi di pubblico (esempio sublime è MC1R, la rivista dedicata ai rossi di capelli), eppure molto attrattive per l’advertising.

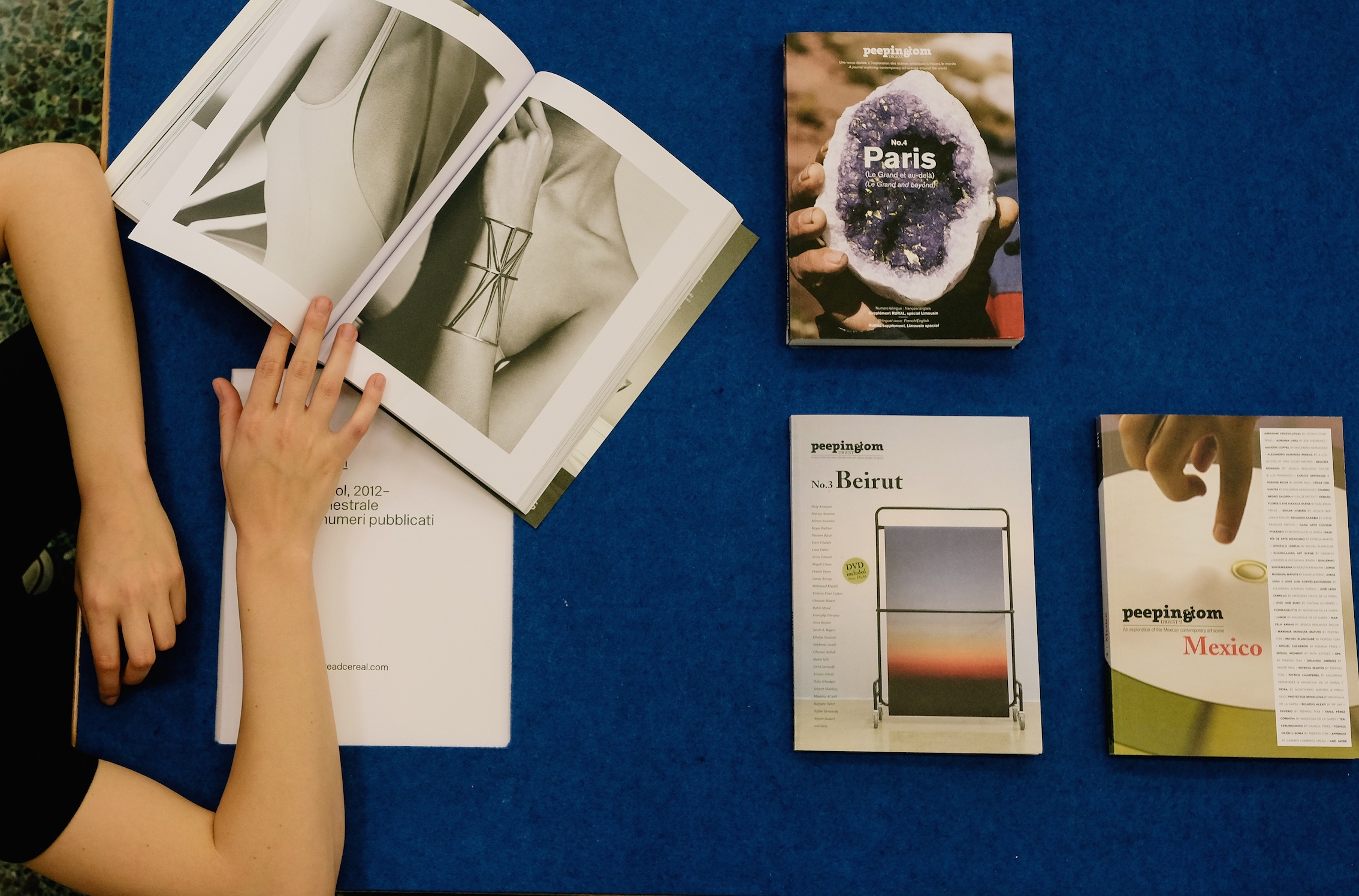

Saul Marcadent è da anni uno dei più appassionati esploratori di questi nuovi mondi editoriali, ed è per questo motivo che, insieme a Camilla Salvaneschi e con la supervisione di Mario Lupano, ha deciso di selezionare, contattare e assemblare nella mostra Fiamme – alla Biblioteca Santa Croce dello IUAV fino al 1 giugno – 50 tra i magazine più interessanti prodotti nell’ultimo decennio.

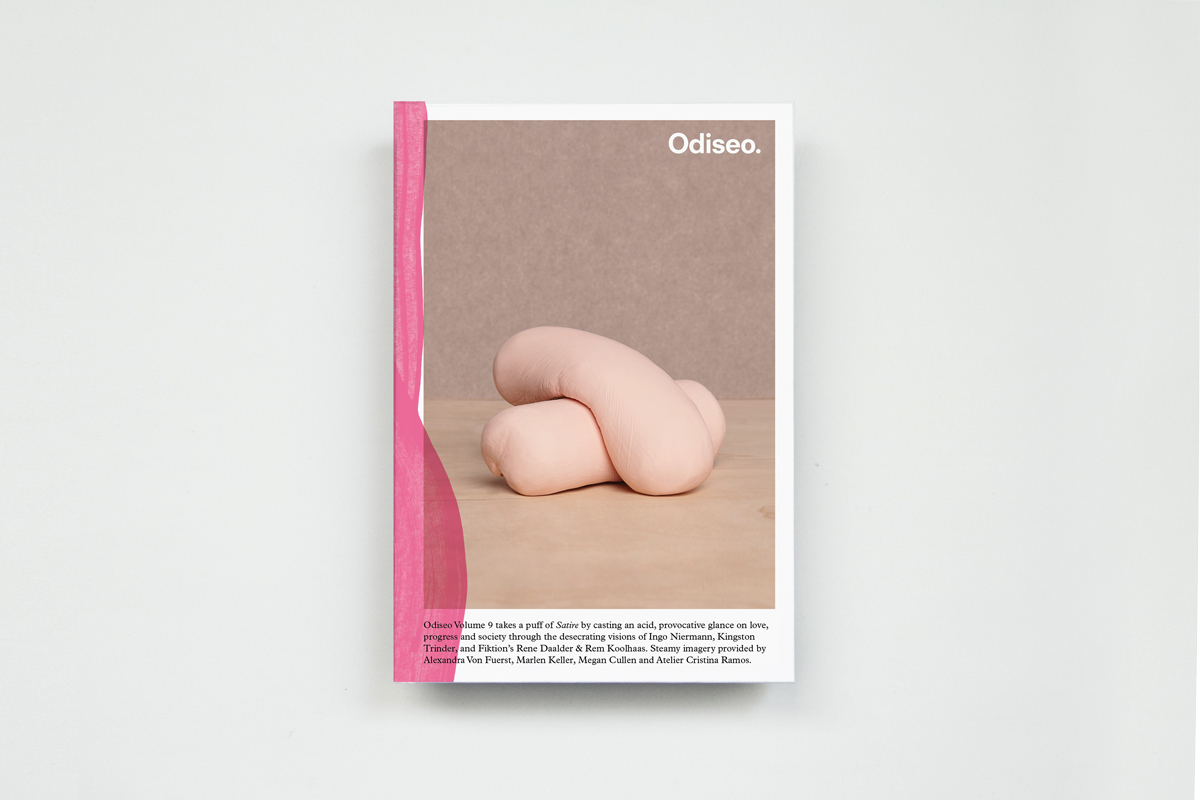

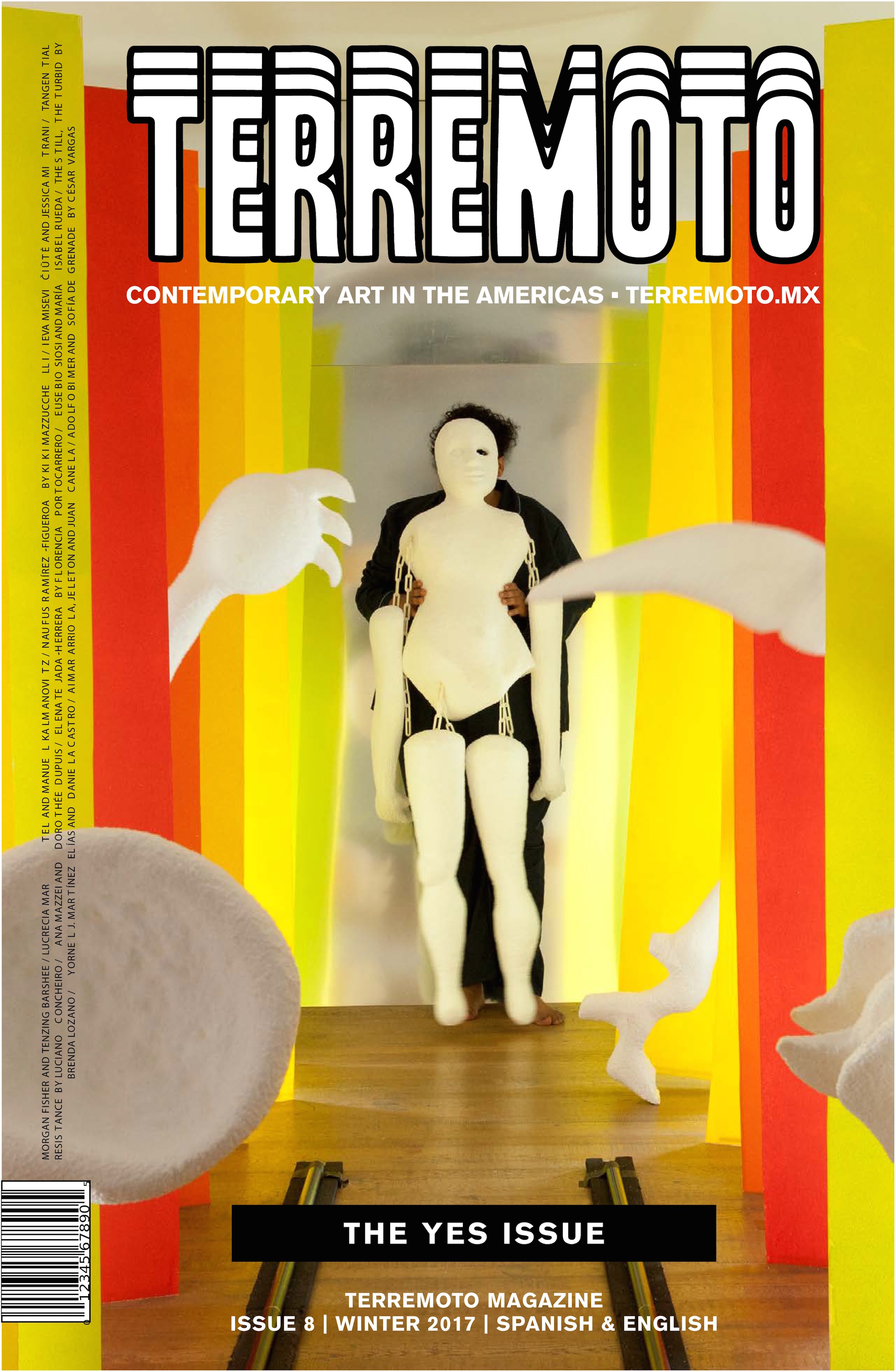

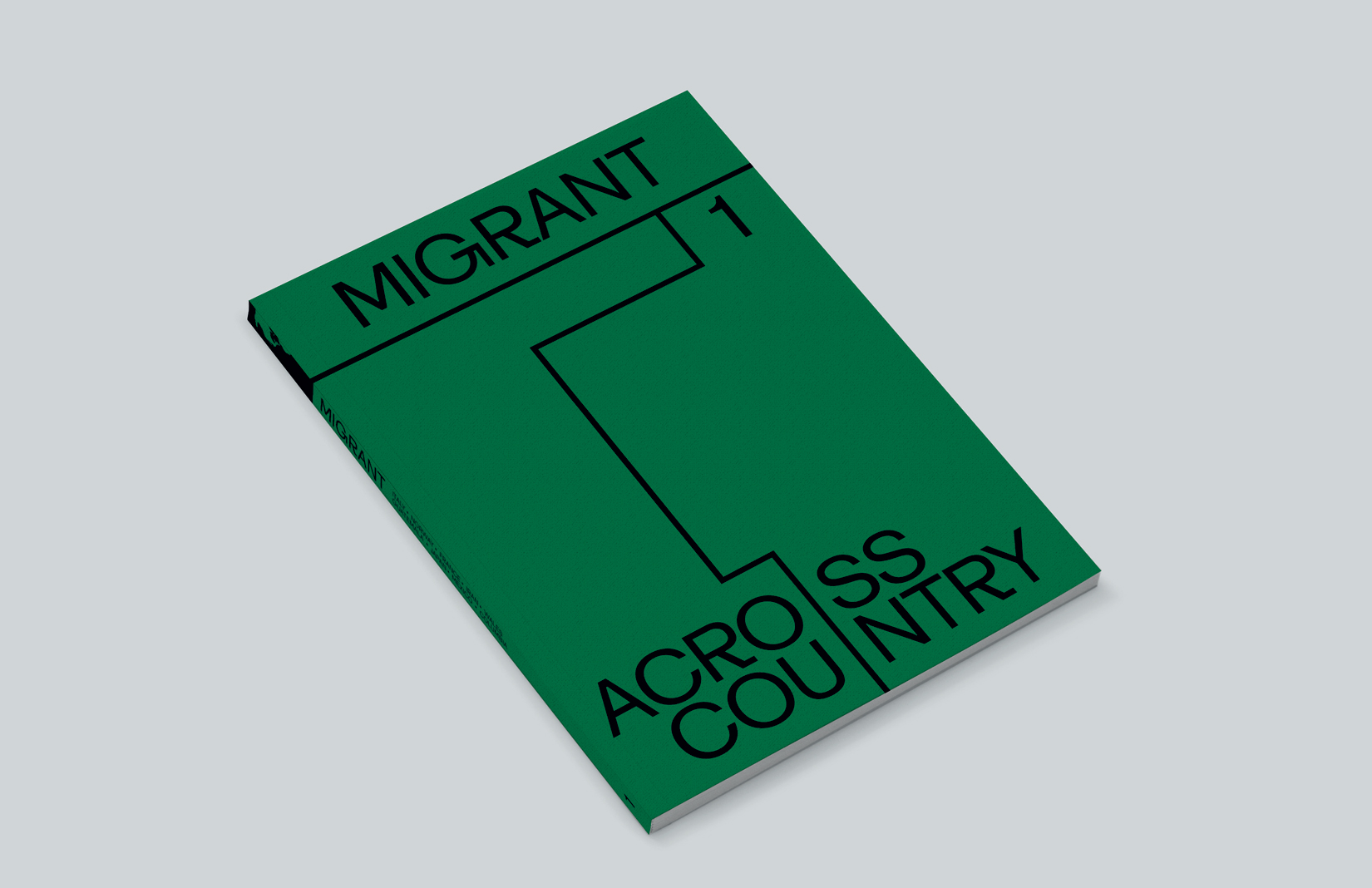

Interdisciplinari per statuto, spesso inclassificabili, queste riviste si occupano soprattutto di architettura, arte, moda, ma alcune trattano specificamente di cinema, di viaggio oppure di cibo, fino a nicchie di argomento come le questioni lgbt (Girls Like Us), le relazioni tra la cultura queer e il cinema (Little Joe), il rapporto con le automobili (Garagisme) o quello con le piante e la natura (The Plant). C’è Meatpaper, una rivista di San Francisco durata dal 2006 al 2013. Ne sono usciti 20 numeri. Meatpaper è stata un’esperienza significativa soprattutto per il tema affrontato; è una indagine sull’uomo e sulla cultura a partire da un argomento specifico e ampiamente dibattuto: la carne.

Uno degli elementi che più le differenzia dal sistema mainstream è la periodicità. Molte sono semestrali, alcune non hanno neppure tempi certi, in ogni caso hanno quel lusso preziosissimo nel mondo contemporaneo, orientato dall’organizzazione di eventi che consumano la vita: il tempo. Tempo di curare bene tutto, l’editing, l’impaginazione, le interviste, la stesura dei testi, la creazione di un oggetto pieno di senso.

Le redazioni sono quasi inesistenti, questi giornali escono quasi sempre dalle mani di pochissimi – il che è triste se la pensiamo dalla parte di chi agogna lavorare a progetti di questo tipo, ma rappresenta un enorme risparmio di energie normalmente buttate in riunioni e coordinamento. Concepite e gestite da gruppi di due-quattro persone, generalmente sotto i quaranta anni, hanno una tiratura limitata ma una distribuzione precisa, in librerie, bookshop, edicole selezionate e luoghi di ricerca. Fiamme nasce essenzialmente per introdurre questi titoli nella biblioteca di una istituzione universitaria pubblica, un ateneo del progetto.

«Parte del mio lavoro è dedicato a una generazione di riviste nate nella prima metà degli anni novanta, mi riferisco a Visionaire, Purple, Serf Service, i casi studio sui quali mi sono soffermato maggiormente – dice Saul Marcadent – Ad anticiparla sono esperienze come i-D o The Face, nate nel decennio precedente. Fin da subito queste riviste si configurano come spazi fertili, contaminati, che accolgono il lavoro, le pratiche e le poetiche di una generazione di fotografi, stylist, editor. Mi interessano gli anni novanta proprio perché il momento in cui il mainstream guarda sempre con maggiore attenzione alla scena underground e i confini sfumano».

A parte i fortunati frequentatori della Biblioteca Santa Croce, che hanno la possibilità volendo di dedicare ogni giorno qualche ora alla consultazione di San Rocco o Turps Banana, Genda e Accattone, ovviamente Fiamme è una mostra che produce frustrazione, destinata a produrre un desiderio di lettura che non può che rimanere inappagato. Si esce contagiati da una nuova forma di addiction che costringe a passare ore in piedi con il collo dolorosamente piegato in ogni bookshop di museo, e poi a spendere milioni ordinando assurdi numeri su internet.