È possibile parlare della regione araba al di fuori degli stereotipi facili? Di considerarla come punto di partenza e arrivo per interrogarsi su passato, presente e futuro; per tracciare linee e connessioni culturali stimolanti; per innescare discussioni potenzialmente esplosive e proprio per questo vitali? Per Arabpop, sì. Un progetto editoriale ambizioso che racchiude tutti questi obbiettivi, nato da ricercatrici specializzate in cultura araba e coadiuvato da numerosi contributi da ogni parte del mondo. Tra l’altro esteticamente bellissimo e soprattutto cartaceo, grazie al sostegno di una casa editrice intelligente e attenta al contemporaneo come Tamu Edizioni. Il primo giugno Arabpop presenterà il secondo numero della rivista al 30Formiche e ospiterà in un talk il dj e attore palestinese Mo’min Swaitat – che si esibirà a fine serata – per parlare del suo progetto di archivio delle musiche della regione araba: Majazz Project. Per l’occasione abbiamo raggiunto Fernanda Fischione, parte del board direttivo della rivista, per farci raccontare meglio cosa anima Arabpop e quali saranno i suoi sviluppi futuri.

Visualizza questo post su Instagram

Come nasce Arabpop? Da quale esigenza e da quali persone?

Il progetto Arabpop nasce alla fine del 2019, quando Chiara Comito e Silvia Moresi – che si occupano entrambe di letteratura araba da anni – hanno avuto l’idea di fare un libro collettivo sulla letteratura e le arti dei paesi arabi, dalle rivoluzioni del 2011 a oggi. Il libro è uscito per Mimesis nel maggio del 2020 e conteneva i contributi di otto studiose, cinque delle quali sono poi rimaste anche nella redazione della rivista (Chiara, Silvia, Anna Gabai, Olga Solombrino e io). È stata un’esperienza molto galvanizzante, che ci ha fatto capire che anche fuori dalla nostra bolla c’è curiosità intorno alla cultura araba e voglia di saperne di più. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato bello continuare a dare il nostro contributo in questo senso, cercando di sfrondare un po’ di stereotipi e creare una narrazione diversa rispetto a quella che si trova nei media “mainstream”. La rivista è nata proprio per continuare il lavoro già iniziato con il libro e allargare la platea dei lettori. Ci sembrava che questa cosa avesse senso soprattutto in Italia, dove, per diverse ragioni, si stenta ancora a considerare la cultura araba come degna di essere raccontata e capace di raccontarsi. Quello che ci interessa sul lungo termine è anche contribuire a “normalizzare” la cultura araba e a mettere in dialogo artisti e scrittori arabi con i loro omologhi italiani, perché tutto questo ha senso solo se poi si traduce in uno scambio reale e paritario. Non vogliamo fare etnografia delle arti arabe contemporanee né stare lì a osservarle da lontano, ma interrogarle perché cambino la nostra visione del mondo e dell’arte stessa, perché incidano sulla nostra vita.

Quali sono state le prime sfide pratiche che avete dovuto affrontare? Insomma, cosa vuol dire pubblicare una rivista cartacea nel 2022?

Sul fatto che la rivista dovesse uscire su carta eravamo tutte d’accordo sin da subito, perché ci sembrava che fosse un modo per dare “corpo” a quello che facciamo. C’è un lavoro molto intenso dietro a tutte le fasi di produzione della rivista, quindi avere il numero di carta è innanzitutto una forma di valorizzazione di questo lavoro. E poi volevamo produrre un oggetto bello. L’abbiamo pensata durante la pandemia, in un periodo in cui iniziavamo anche ad appassionarci a questa specie di new wave di riviste cartacee che c’è da qualche anno. Abbiamo cercato una casa editrice che facesse al caso nostro e l’abbiamo trovata praticamente subito in Tamu Edizioni, che ha appoggiato la nostra proposta con entusiasmo. La rivista ha avuto poi un’accoglienza che non ci aspettavamo, l’abbiamo portata in giro moltissimo in presentazioni ed eventi vari.

Le sfide pratiche sono state (e sono ancora) tantissime. In redazione adesso siamo in sei – si è aggiunto recentemente Giacomo Longhi, che tra le altre cose è traduttore letterario dall’arabo e dal persiano – e attualmente le città in cui viviamo sono Napoli, Bari, Roma, Berlino, Milano e Rabat. Per il prossimo numero abbiamo anche una guest editor che sta a Beirut. Questa cosa ci crea non pochi mal di testa per stare dietro alle chat WhatsApp, ai drive strapieni e alle riunioni su Meet. Non voglio essere troppo retorica, ma devo dire che le sfide più importanti sono quelle che ci lancia continuamente il tempo che viviamo. Occuparsi di cultura e culture è un compito delicatissimo, bisogna coltivare continuamente sensibilità verso l’altro e consapevolezza del proprio posizionamento, pungolarsi costantemente per non adagiarsi su posizioni che rischiano facilmente di irrigidirsi o di non riuscire a tener dietro a un mondo che cambia molto velocemente. In un certo senso bisogna abituarsi a essere sempre un po’ fuori dalla propria comfort zone.

Quali pensi siano i più grandi preconcetti e falsi miti sulla regione araba? Sia in senso negativo che positivo?

Lasciando da parte gli stereotipi ormai classici che tutti conosciamo – dal terrorismo alle donne sottomesse, passando per le spezie, i cammelli e i profumi d’Oriente – mi viene da dire che, più che preconcetti e falsi miti, la cosa più dannosa è l’invisibilità. L’invisibilità soprattutto di alcune porzioni dell’esistenza quotidiana di singoli e collettività: vediamo l’altro come attraverso una lente deformante che ingigantisce alcune cose e ne fa apparire altre piccolissime o addirittura inesistenti. Anche per questo Arabpop è importante, perché mette sul piatto aspetti che si vedono di rado e che aiutano a diminuire l’effetto di questa deformazione. L’arte aiuta a vedere cose che la geopolitica non vedrà mai. In questo senso prendiamo le distanze anche da certi stereotipi un po’ “pietisti”, da uno sguardo che si ferma al dato tragico o che feticizza l’impegno e la resistenza come unici valori degni di essere ricercati nelle produzioni culturali arabe. Gli arabi si divertono anche, insomma. Fanno feste, hanno un’industria culturale stratificata, leggono e scrivono romanzetti rosa, possono fare rap super conscious ma anche totalmente nonsense. Quello che vediamo dipende da dove guardiamo, insomma.

“Metamorfosi” e “Futuro” sono i due grandi temi a cui sono dedicati i vostri primi due numeri. Ce li presenti?

“Metamorfosi” è un tema che è venuto fuori un po’ sulla scia del libro. Volevamo partire con qualcosa che sottolineasse come la cultura araba sia in continuo cambiamento, tutt’altro che statica. Si tratta di un tema ampio, in cui entra veramente di tutto, cosa che ci convinceva anche perché per il primo numero volevamo guardarci intorno, vedere che tipo di contributi ci arrivavano, e proporre un tema troppo specifico non ci avrebbe facilitato in questo senso. Alla fine abbiamo avuto contributi molto eterogenei, ma il risultato è stato totalmente soddisfacente perché ha incuriosito i lettori in maniera trasversale. Come punto di partenza era proprio quello di cui avevamo bisogno.

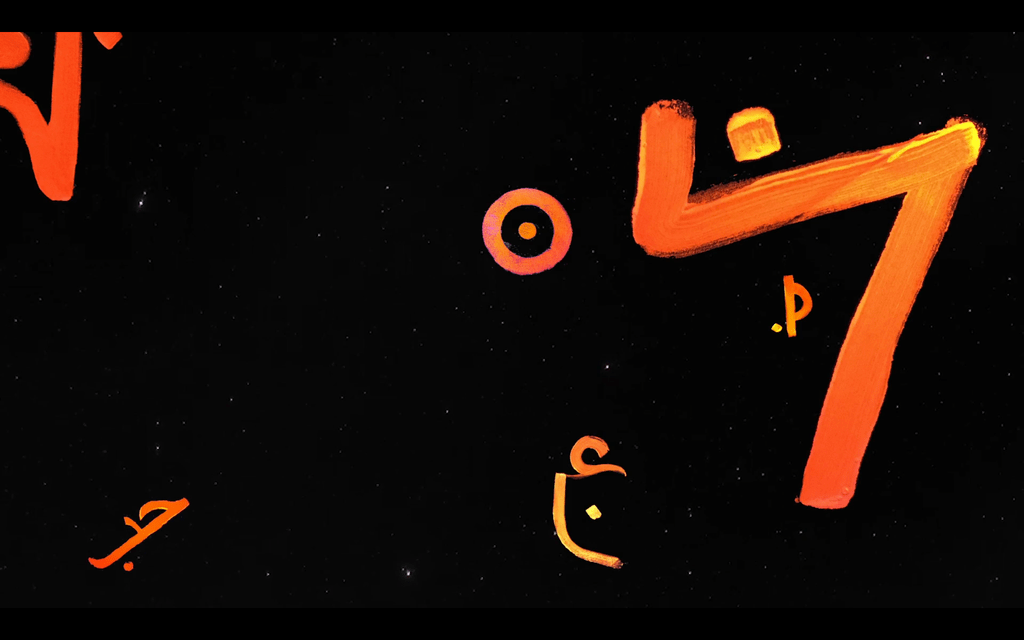

Con “Futuro” abbiamo voluto approfondire anche noi un tema che negli ultimi tempi è stato esplorato in lungo e in largo da varie discipline e che è molto presente nel dibattito intellettuale e nelle pratiche artistiche attuali. I contributi sono decisamente più omogenei rispetto a quelli di “Metamorfosi”, e mentre ci arrivavano gli abstract per la selezione ci accorgevamo che emergevano dei filoni abbastanza chiari. I futurismi femminili di Larissa Sansour, Alia Ali e Sophia Al Maria, che secondo me sono abbastanza “hardcore” in termini di estetica e di concept, si sono ritrovati accanto a numerose riflessioni sull’archivio, che è una specie di capsula del tempo futuribile. In Arabpop il racconto di questa dimensione “archeologica” del futuro si srotola guardando a collezioni dal basso di vecchie fotografie dai paesi arabi, come Middle East Archive, o alle migliaia di musicassette e vinili palestinesi che stanno tornando alla luce grazie a Majazz Project. Anche per fare la playlist del numero mi sono ispirata a quest’accezione di futuro come idea di cui è possibile scrivere la storia, e l’ho intitolata retrofuturismo proprio perché cercavo le tracce della “futurità” nella musica degli anni Settanta, piena com’era di suoni spaziali e di aggeggi elettronici allora appena apparsi sul mercato.A questo poi si aggiunge la nostra sezione letteraria, con contributi che danno un’idea della grande varietà che caratterizza la fantascienza araba oggi, ma che soprattutto ci fanno capire come il futuro sia sempre un pretesto per parlare del presente.

Come si dice futuro in arabo? È una parola che ha un'accezione semantica particolare o comunque diversa da quella "occidentale" a cui siamo abiutuati?

Futuro in arabo si dice mustaqbal, una parola che deriva dalla radice q-b-l, che appartiene al campo semantico del muoversi in avanti, dello stare di fronte ma anche dell’accogliere (insieme a tanti altri significati). Potremmo speculare sull’etimologia delle parole e trarre delle conclusioni che molto probabilmente rischierebbero di cadere nel culturalismo, quindi preferisco evitare. Il futuro, come dicevo prima, è una maschera del presente, quindi direi che se ci sono differenze nel modo in cui lo immaginiamo, sono differenze non intrinseche, ma determinate dai diversi modi in cui viviamo.

A quale tema sarà dedicato il prossimo numero? Dialogherà con i due precedenti?

La call per il terzo numero è uscita il 16 maggio e il tema questa volta è il mare. Abbiamo voluto scegliere un argomento in qualche modo meno astratto dei due precedenti, che sono stati molto appassionanti ma anche piuttosto faticosi. Questa volta avremo anche una guest editor, la giornalista italo-libanese-olandese Farah Kanaan, e non vediamo l’ora di lavorare con lei perché ci piace molto l’idea di costruire una rete di collaborazioni sempre più fitta. Con il terzo numero vorremmo esplorare quante più dimensioni possibili del mare, quindi non solo parlare di migrazioni, ma dare anche un’idea di tutti quegli aspetti di cui solitamente non leggiamo quando si parla della combinazione mare-paesi arabi: il surf, i pic-nic serali sulla spiaggia per rompere il digiuno durante il Ramadan, i mercati del pesce, le vacanze, l’apertura geografica e culturale sugli oceani Atlantico e Indiano e non solo lo spazio ristretto del Mediterraneo. C’è tantissimo mare nei paesi arabi, e speriamo che i contributi che arriveranno sapranno coglierne tante sfumature diverse.

Nella vostra rivista c’è un ottimo equilibrio nel dare spazio alle varie arti dalla letteratura al cinema alla musica. Quali sono le correnti, o scene, se preferisci, più interessanti che state seguendo, anche in ottica futura?

Penso che in “Futuro” si trovino molte indicazioni su quali siano le correnti e le scene più interessanti degli ultimi anni. Per esempio, sono sicuramente degni di nota i futurismi artistici nelle loro varie declinazioni (Gulf futurism, Yemeni futurism, l’afrofuturismo e così via), che producono potenti critiche del colonialismo e del capitalismo, denunciando le contraddizioni che attraversano mondi in cui antichissime modalità di esistenza si trovano gomito a gomito con un presente ipertecnologico. Mentre cercavamo immagini per la copertina, poi, ci siamo imbattute nell’universo dell’arte digitale e degli NFT, che stanno spopolando anche nei paesi arabi e fra gli artisti in diaspora. In letteratura c’è ormai da anni una lunga ondata di produzioni sci-fi, che sono quasi sempre delle allegorie decifrabilissime del presente, prive o quasi di elementi speculativi. Gli scrittori e le scrittrici dei paesi arabi ci raccontano quello che vivono, insomma, usando un linguaggio – quello della fantascienza – che è ormai globale, corrente, alla portata di chiunque.

Tu nello specifico ti occupi di musica. Mi piacerebbe che facessi il nome di qualche artista che i lettori di Zero dovrebbero assolutamente ascoltare.

Allora, sicuramente chi non l’ha già fatto deve ascoltare un po’ di rap palestinese, soprattutto della scena di Ramallah, che si riconferma una delle capitali creative dell’intera regione: prima di tutto Shabjdeed, Al Nather e i rapper che ruotano attorno a BLTNM, ma anche Julmud, che ha appena pubblicato “Tuqoos”, un album che trovo meraviglioso. Poi direi che, visto il gran pullulare che c’è ora di appassionati e dj che vanno alla ricerca di gemme perdute da ripubblicare o da suonare alle serate, bisogna dare un’occhiata ai cataloghi delle case discografiche che ristampano vecchi dischi arabi, come Souma Records, Radio Martiko, Habibi Funk, Sublime Frequencies e altre, ma anche a progetti di archivio e digitalizzazione come Syrian Cassette Archives, Gharamophone e moltissimi altri. Per finire, un po’ di nomi sparsi, sia geograficamente che per genere: mi piacciono molto Yousef Kekhia, Msylma, Snor e Lil Asaf, che è anche venuto a suonare a Roma recentemente. Si tratta per lo più di elettronica, electro-pop e trap, ma con una vibe un po’ malinconica che personalmente apprezzo tantissimo. Aggiungo Cheb Runner e El Weili, che stanno facendo secondo me un lavoro incredibile di mediazione tra sonorità tradizionali o shaabi, elettronica e trap.

Ti andrebbe di tracciare una mappa di luoghi di Roma che possono aiutare a capire un po’ meglio la regione araba?

Se si vuole mangiare arabo a Roma c’è l’imbarazzo della scelta: c’è Mandaloun, ristorante libanese in centro dove si può anche fumare il narghilè, ma anche Beirut, che è un altro ristorante libanese a piazza dei Condottieri, o Atlas, una tavola calda marocchina a Centocelle, ma anche il popolarissimo fast food Alì Babà ad Arco di Travertino, senza dimenticare DaMasco, un ristorantino informale e delizioso in via degli Irpini, e Hummustown, che è un progetto cooperativo di catering con una mission molto interessante. Se si cercano eventi culturali, nell’ultimo anno al Pigneto ha aperto Kif Kif, un locale che con le sue serate musicali, proiezioni, mostre e talk sta diventando un punto di riferimento per curiosi e appassionati di cultura araba. Anche la libreria Griot di Trastevere organizza da anni eventi e presentazioni su libri e cultura araba, oltre a corsi di lingua araba. E per chiudere con un tocco un po’ bizzarro, si potrebbe suggerire ai più motivati una visita alla statua del poeta egiziano Ahmed Shawky a Villa Borghese.

Parlando in termini estremamente generali, vedi emergere un’influenza araba a Roma? Se sì, come si sta manifestando da un punto di vista prettamente culturale?

Rispondo a questa domanda con un cenno a un episodio del passato recente della storia di Roma, mediato da un romanzo. Qualche tempo fa in un mercatino ho trovato per caso un libro che mi ha incuriosito molto. Era una copia di “Pantanella. Canto lungo la strada”, un romanzo scritto in arabo all’inizio degli anni Novanta dall’autore e regista tunisino Mohsen Melliti, che ha vissuto per anni a Roma. Nel libro melliti racconta la storia dell’ex pastificio tra la Casilina e la Prenestina che nel 1990 fu occupato da centinaia di immigrati sgomberati dal centro storico in occasione di Italia 90 e descrive questo episodio un po’ come l’atto di fondazione di una nuova società basata sulla cooperazione e sull’autogoverno, una specie di utopia in piccolo che fallisce, ma che apre allo sguardo possibilità altre. È una città nuova dentro la vecchissima città eterna. Mi colpiscono due cose: la prima è questo apporto trasformativo e partecipativo dell’altro alla città; la seconda è che si tratta di uno dei primi esempi di letteratura migrante italiana ed è in arabo.