Luca Guadagnino spazia barcamenandosi tra moltissimi campi, sempre maledettamente e ostinatamente fedele a sé stesso e alla sua eclettica concezione artistica. Abbiamo avuto l’opportunità di chiacchierare con lui in occasione del novantesimo anniversario di Fontana Arte, evento per cui ha messo a punto il design della lampada “Frenesi”. Facendo appello alla sua “discrezione”, nel senso guicciardiniano del termine, ci parla senza riserve di cinema, design, futuro e attualità.

«Non è una questione di dove si arriva, perché francamente non si arriva mai da nessuna parte. Il punto è come si attraversano le esperienze o come si è attraversati da esse.»

C'è una frase del drammaturgo David Mamet che dice: “chi ha qualcosa su cui ripiegare invariabilmente ripiega su quella cosa. Ha sempre avuto intenzione di farlo, è per questo che si è procurato quell'opportunità. Ma chi non ha alternativa vede il mondo in un modo diverso”. Mi incuriosiva sottoporle questo interrogativo dal momento che la sua figura è senza dubbio poliedrica, a tutto a tondo. Ha sempre inseguito questo sogno di arte totale o in principio c’era solo il cinema?

Forse più che di poliedricità parlerei di eclettismo: ho sempre perseguito con surplus e grande determinazione le cose che mi interessava fare. A me appare molto naturale ciò che faccio, mentre agli occhi di un osservatore esterno potrebbe sembrare molto sorprendente. Ho sempre lavorato in forme multidisciplinari, quando ero poco più giovane di te, a circa 16 anni: dirigevo spettacoli teatrali per il mio liceo, ho tenuto diversi corsi di cucina intorno ai 20 anni… Insomma, ho sempre fatto tutto ciò che ritenevo stimolante, senza mai tenermi indietro rispetto a quelli che erano i miei desideri o le mie passioni, ben consapevole di non fare ciò che non so fare.

So che ha aperto uno studio di architettura a Milano e che presenterà una lampada in occasione del novantesimo anniversario di FontanaArte, ci può parlare di questi progetti?

Le due cose sono intrecciate: 5 anni fa ho fondato questo studio, che in maniera impudica porta il mio nome, Studio Luca Guadagnino. A un certo punto la pratica del lavoro architettonico e di interior design è diventata un approdo naturale, perché era già un interesse di cui mi occupavo nella vita privata e nei miei spazi. È una cosa sulla quale avevo un sincero interesse, una forma di auto-studio e di auto-disciplina. Fare la lampada per FontanaArte è un punto di compimento di un percorso cominciato 5 anni fa: è il risultato del lavoro dello studio.

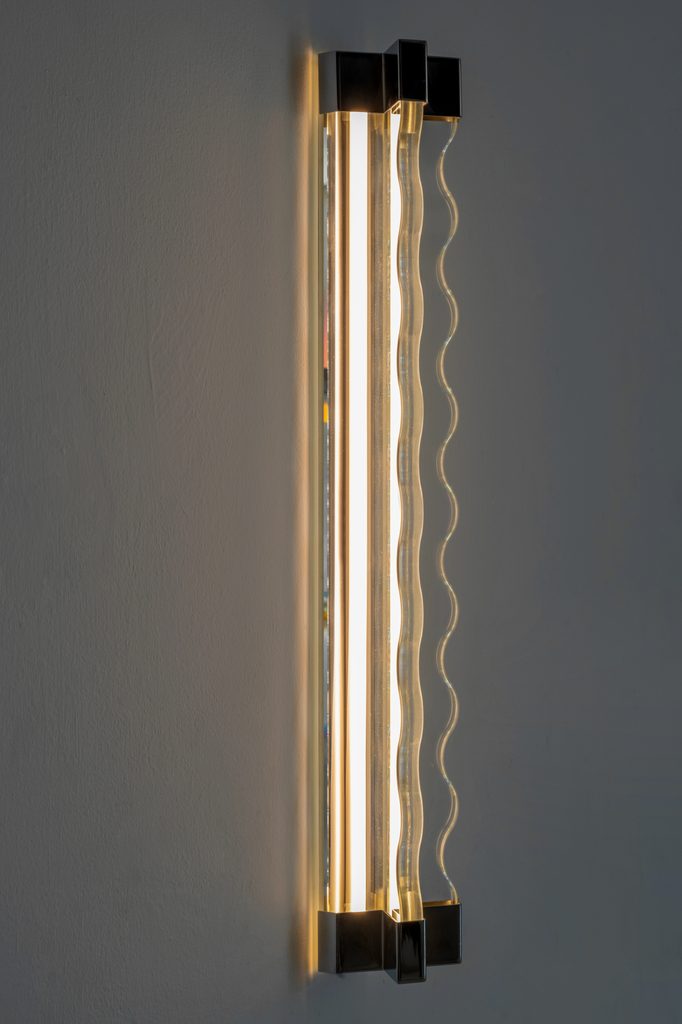

Quest’idea di partecipare al catalogo di FontanaArte era un pensiero quasi proibito, troppo grande per considerarlo fattibile. Devo un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato affinché questo progetto diventasse realtà: dallo stupendo Francesco Librizzi al team di FontanaArte fino agli amici di 6:AM – Francesco Palù ed Edoardo Pandolfo – con cui abbiamo sviluppato la parte tecnica di questa lampada. Insomma, non era facile: è un applique squadrata ma anche ondulata, che riproduce delle forme art-déco. Ci siamo infatti ispirati a un grande designer francese di quell’epoca, Maurice Lacroix. Allo stesso tempo però ho voluto affermare un po’ la mia identità e quella dello studio, donando all’applique una dimensione squisitamente contemporanea: un po’ buffa e un po’ scherzosa, ma anche sinuosa e sensuale. Abbiamo deciso di chiamare questa lampada “Frenesi” e posso dire che farà parte di una serie: diventerà perciò una mezza applique, un abat-jour, una piantana sdraiata e infine un lampadario.

Devo confessare ancora la mia gioia per la realizzazione di questo progetto: lavorare con un’azienda che tiene così vertiginosamente alto il livello del design al fine di esplorare insieme la ricerca sulla forma è stato davvero commovente.

E quindi cosa sente di poter esprimere tramite il design e l’architettura? Qual è il punto di arrivo del design che non potrà mai toccare con il cinema?

Non è una questione di dove si arriva, perché francamente non si arriva mai da nessuna parte. Il punto è come si attraversano le esperienze o come si è attraversati da esse. E il design e il cinema sono due esperienze totalmente diverse, non potrebbero essere più diverse. Nel caso del cinema ci sono dei tempi contratti in cui tantissime cose devono accadere, in cui c’è un’enorme spesa di denaro e una grandissima quantità di domande, tantissime persone che pretendono risposte. Nell’altro caso, nel lavoro del designer, c’è in proporzione una minore quantità di denaro, una dilatazione dei tempi e un tempo di attesa per la realizzazione dei progetti. Sono due tempi, due luoghi e due esperienze tattili molto, molto diverse. Amo entrambe, ma devo dire che alcune volte preferisco la seconda.

Quindi è il solipsismo e la pace in fase di creazione che la affascinano del design?

Forse è più che altro la craftmanship ad affascinarmi, l’artigianalità e lo studio del comportamento dello spazio in relazione alle modalità di vivere quello spazio. Mi piacciono inoltre le personalità che lavorano all’interno di progetti di questo tipo: gli artigiani, gli architetti, gli ingegneri, le maestranze… C’è sempre moltissimo da osservare, moltissimo da cui trarre una profonda ispirazione al fine di evolvere la propria capacità di pensiero.

Quindi è tutto parte di una stessa narrazione che lei porta avanti in maniera multiforme, appellandosi di volta in volta alla forma di arte più adatta.

Sulla parola narrazione da una parte mi trovi molto d’accordo, perché alla fine tutto quello che faccio è contenuto narrativo, dall’altra però mi lascia molto scettico: con la questione della narrazione negli ultimi 15 anni ci hanno costretti a sottostare a delle forme di controllo del nostro sentire che hanno giustificato una serie di cose inconcepibili e inaccettabili, quindi, più che pensare alla narrazione a me piace pensare alla forma e al linguaggio che la forma stessa produce.

Allora ne approfitto per sottoporle una considerazione che Scorsese fa nel saggio “Il maestro, Federico Fellini and the lost magic of cinema”. Qui Scorsese dice che ai giorni nostri l’arte del cinema viene sistematicamente svalutata, messa da parte, sminuita e ridotta al suo minimo comune denominatore: il contenuto. Cosa ne pensa?

Sì, sono completamente d’accordo con questa affermazione, ho più volte detto che la contemporaneità cinematografica si è ridotta, nella maggior parte dei casi, a un’illustrazione delle teste che parlano, quasi come se il corpo del cinema fosse ridotto a essere nutrito dal sondino della storia da raccontare secondo la spiegazione che deriva dai dialoghi. Il cinema è un linguaggio che parla visivamente e che deve necessariamente partire dalla forma e mai e poi mai dalla macchina del racconto, altrimenti non potremmo considerare cinema quelli che sono tra i più grandi esiti che si siano mai visti, come il lavoro di David Lynch o quello di Hitchcock.

Ed è possibile secondo lei individuare un momento in cui si sarebbe perso l’equilibrio taoista che un tempo vigeva tra forma e contenuto?

A mio avviso un momento di crisi molto secca deriva dal misunderstanding degli anni Settanta. Durante quel decennio c’è stato, da un lato, un attacco, una sovversione di una serie di valori e contemporaneamente una reazione a quest’offensiva che ha di fatto portato al trionfo di una forma di restaurazione fortissima, che è quella degli anni Ottanta. Non è infatti un caso che oggi, dopo trent’anni, trionfi nuovamente al botteghino, come se non ci fosse mai stato il Covid, una sorta di rifacimento in copia carbone dell’originale, ma ormai avvizzito, e ideologicamente infantile Top Gun, con Top Gun Maverick. Due testi che rappresentano entrambi questa sorta di necessità di nostalgia, che da un certo punto di vista è un veleno.

In un’intervista dice che si trova a combattere ogni giorno con l’entropia e il desiderio di fare cinema e citando Marco Melani conclude che si può fare cinema ma che si può anche non farlo. Quanto, dunque, è importante l’imperativo di fare cinema e quanto è importante per un regista educarsi al silenzio?

Parlo io che lavoro molto, quindi non dovrei rispondere nel modo in cui sto per rispondere: certamente io non ho imperativi esterni, gli imperativi me li do io, quindi in questo senso, se ciò deriva da una mia urgenza, da un mio desiderio, lo seguo. Se mi dovesse essere imposto di certo non seguirei. E comunque ha ragione Marco Melani.

Ho letto che ha vissuto per molto tempo a Crema e non a caso “Call me by your name” è ambientato in questi luoghi. In che modo si è innamorato della Bassa Padana? Mi incuriosisce porle questo quesito perché io sono di Cremona ma devo dire che ho sempre odiato questi luoghi.

Probabilmente perché la Bassa Padana è il set di moltissimi film del mio amatissimo Bernardo Bertolucci, quindi di nuovo attraverso il cinema

Abbandonando invece i quadretti bucolici mi muoverei verso la città, quanto Milano l’ha influenzata in quanto artista?

Alcune volte abbiamo la possibilità di scegliere i luoghi in cui vogliamo vivere e altre volte noi siamo scelti dai luoghi in cui viviamo… Talvolta siamo nella posizione di agire e altre volte siamo agiti. Credo di poter vantare il privilegio di “non essere agito”: ho scelto di vivere a Milano dopo aver vissuto molti anni a Roma. Ho sempre sentito un’affinità elettiva molto forte con Milano, è una città che amo moltissimo e nella quale mi sento nel mio. A prescindere dal mio lavoro di cineasta o dal mio lavoro di architetto di interni, è una città in cui mi trovo bene, la trovo bellissima e piena di sorprese quotidiane.

E Roma invece?

Roma è una città in cui ho vissuto per quasi 15 anni. È una città dove, a mio avviso, vige una sorta di resa allo status quo che mi lascia molto sfiancato, considerando che poi a me piace fare le cose in un certo modo, cercando di applicare un metodo al fine di forgiare la materia e gli spazi per poi farne una propulsione in avanti. Il fatto che Roma sia una città disinteressata a una trasformazione reale la rende molto poco interessante per me.

In molti dei suoi film, così come nella serie “We are who we are” pone al centro dei ragazzini, dimostra di avere un’idea molto precisa dell’adolescenza. Volevo chiederle com’è stata la sua adolescenza e quanto del Guadagnino teenager c’è nei suoi film.

Non amo rispondere a domande che riguardano me personalmente, quello che posso dire è che a me interessano le persone in generale e capita che siamo bambini, adolescenti, giovani, adulti, persone mature e anziane e mi piace pensare di avere la possibilità di esplorare ogni età con il mio lavoro, a seconda della storia che voglio raccontare. Naturalmente, siccome siamo tutti delle soggettività, io non posso che filtrare la mia incapacità o il mio desiderio di guardare agli altri attraverso la mia esperienza personale.

Come ultima domanda le chiederei se mi può anticipare qualcosa sui suoi progetti futuri, in uno qualsiasi dei suoi moltissimi campi di interesse.

Tra pochi giorni apriremo la nostra presentazione alla designweek di Milano, stiamo lavorando a diversi progetti, tra cui delle residenze private in Italia, degli uffici per una grossa agenzia di management a Los Angeles e un albergo a Roma.