Pirelli HangarBicocca ha inaugurato una mostra sorprendente sugli Ambienti di Lucio Fontana, una parte fondamentale della sua opera poco conosciuta per diverse ragioni: forse per la fama travolgente dei tagli, con cui Fontana fu totalmente identificato dal pubblico e dal mercato, e sicuramente per via dell’egemonia culturale che gli Stati Uniti conquistarono negli anni Sessanta, appropriandosi tra le altre cose dell’intero campo dell’arte ambientale e cancellando tutto quello che non era “americano”. Ma, soprattutto, pochissimi hanno potuto fino a ora vedere gli ambienti perché era difficilissimo ricostruirli.

Marina Pugliese, ex direttrice del Museo del Novecento, della Gam e del Mudec, trasferita dal 2015 a San Francisco, ha condotto una grande ricerca con Barbara Ferriani sulle fonti e sui materiali utilizzati da Fontana, una miniera di informazioni che si è trasformata in questo imponentissimo display di nove ambienti, più il neon per la XI Triennale e il padiglione di “Italia 61”. Una mostra storica, documentatissima, curata dalle due ricercatrici insieme al direttore dell’HangarBicocca Vicente Todolí, che ha letteralmente riportato in vita ambienti di cui era sparita ogni traccia.

Foto: Agostino Osio

Lucia Tozzi: Come nasce questa mostra? Sei stata tu a proporla?

Marina Pugliese Nasce da molto lontano, da una tesi di dottorato a Udine sugli ambienti di Fontana con Flavio Fergonzi, scritta mentre preparavo il Museo del Novecento e discussa nel 2014. Subito dopo con Barbara Ferriani abbiamo steso un progetto, l’abbiamo portato da Vicente Todolí e lui ha deciso che sarebbe stata una mostra. È una cosa di cui sono molto grata, a lui personalmente e all’HangarBicocca, perché questa è una mostra impegnativa e sperimentale, fondata su sette anni di ricerca. E la straordinaria competenza curatoriale di Vicente è stata fondamentale.

Che genere di tesi era la tua? Come mai hai deciso di studiare Fontana mentre eri già alla direzione di un museo, anzi di un gruppo di musei?

Il mio campo privilegiato è sempre stato quello delle tecniche e dei materiali di conservazione delle installazioni, su cui ho anche scritto un libro insieme a Barbara Ferriani pubblicato da Electa e poi dal Getty, e quindi la mia idea iniziale era di approfondire come alcuni ambienti di Fontana erano stati ricostruiti dopo la sua morte. Fu Fergonzi a farmi cambiare idea, a suggerirmi di impostare la ricerca da storica dell’arte, sulle fonti. Ho scovato una miniera: ambienti di cui non si conosceva l’esistenza, che non erano in catalogo, o di cui si sapeva pochissimo, documentati da fotografie, lettere, recensioni, piante. È emerso in maniera chiarissima che Fontana ha fatto ambienti in tutto il mondo, allo Stedeelijk, al Moderna Museet, alla Biennale di Venezia, a Foligno, al Walker Art Center di Minneapolis, a Città del Messico, ma ha faticato a vedere riconosciuta la sua primazia. Lui era stato il primo nel 1949 a fare un ambiente e a chiamarlo così, ma oramai negli anni Sessanta gli ambienti erano universalmente diventati Environments: dopo il libro scritto da Allan Kaprow (Assemblages, Environments and Happenings) che era diventato una bibbia, il mondo artistico americano si era appropriato di questo nuovo medium.

Nel 1961 Fontana fece una mostra a New York da Martha Jackson, una galleria che peraltro era molto attenta all’arte sullo spazio, ma non riuscì a produrre un ambiente: la gallerista volle solo quadri. Eppure uno dei suoi artisti di punta era appunto Kaprow, che poco prima nei suoi spazi aveva realizzato The Yard, il famosissimo environment con i copertoni. La cosa non è soprendente, perché nel secondo dopoguerra negli Stati Uniti si stava riscrivendo una storia dell’arte autonoma, per la prima volta non di derivazione europea. Nel libro, Kaprow traccia una sorta di genealogia dell’arte ambientale in cui nomina Pollock e molti altri artisti contemporanei, tra cui Gutai, ma non Fontana. Quando ho studiato tutte le bozze del libro di Kaprow al Getty, per vedere se ci fosse qualche cenno poi rimosso, ho trovato una frase che probabilmente è una frecciata diretta a lui, che suonava pressappoco così: «Uno può anche fare un taglio o un buco, appenderlo a una parete e illudersi che quello sia uno sfondamento della terza dimensione, ma lo spazio reale è un’altra cosa». Una vera e propria omissione dell’Ambiente a luce nera del ‘49.

©Fondazione Lucio Fontana Foto: Agostino Osio

Ma che cosa era successo, perché per più di dieci anni non ha più realizzato ambienti?

Dopo il primo, aveva provato a farne un altro nel 1950 alla Biennale di Venezia ottenendo un rifiuto, e poi ancora nel 1952 senza successo, ma il secondo riesce a realizzarlo solo nel 1960. L’unico che ne aveva compreso l’importanza è Gio Ponti, che infatti lo aveva messo in copertina, probabilmente perché per gli architetti era un linguaggio più comprensibile, mentre i nostri critici d’arte, per esempio Trini, cominciarono a parlare di environments, assumendo che gli ambienti fossero un’invenzione d’oltreoceano. È un complesso da vecchia colonia, per cui quello che viene da fuori è sempre meglio. Così nessuno rivendicò lo spazialismo e gli ambienti di Fontana.

©Fondazione Lucio Fontana Foto: Agostino Osio

Quindi non è mai stato riconosciuto all’epoca come uno dei grandi inventori di questo medium, se non il primo?

No, perché negli anni Cinquanta gli ambienti erano troppo arditi per il mondo dell’arte che lo circondava, e quindi le gallerie e i musei gli chiedevano ancora quadri e sculture, poi esplose il fenomeno degli environments e lui, ormai già anziano, sembrava alla rincorsa dei giovani. Inoltre in quella cruciale mostra da Martha Jackson si era giocato la stampa americana perché aveva fatto l’errore di portare in mostra le Venezie, che furono considerate opere decorative: da allora su Fontana è impresso uno stigma che pesa ancora oggi.

©Fondazione Lucio Fontana Foto: Agostino Osio

Questo succede anche perché in effetti gli ambienti sono conosciuti soprattutto tra gli studiosi, e solo attraverso foto e disegni. Non sono quasi mai stati ricostruiti, se non in pochi casi, giusto?

La prima grossa occasione espositiva fu nel 1972, a quattro anni dalla morte, una grande retrospettiva a Milano. Agenore Fabbri, un artista e amico di Fontana, ricostruì l’Ambiente spaziale a luce nera, con l’allestimento di Luciano Baldessari, l’architetto che aveva poi curato insieme ad Albini, Bottoni e Nizzoli la Triennale del 1951, in cui Fontana aveva allestito il Neon sullo scalone. All’inizio le ricostruzioni erano fatte da persone che avevano preso direttamente parte all’installazione degli ambienti, ma col passare del tempo si consolidava la ricostruzione della ricostruzione. Per la precisione dopo la sua morte erano stati esposti cinque ambienti in tutto: oltre al primo del ‘49, il corridoio nero del ‘64, l’unico originale del 1967 che si trova nel Museo d’arte Contemporanea di Lione, quello di Foligno, quello di Documenta.

A quel punto, si trattava di opere che assomigliavano molto vagamente all’originale, immagino.

Infatti, perché un ambiente, o un’installazione, è una tipologia di opera composta da una serie di elementi che sono in una relazione simbolica tra di loro e con lo spazio che li contiene. Se si cambia anche solo uno degli elementi cambia il significato. Se l’artista è vivo ed è proprietario dei diritti ovviamente lo può modificare, per esempio Matthew Barney installa spesso Field dressing in contesti diversi, adattandolo di volta in volta. In assenza dell’artista sarebbe un’operazione priva di senso, sostanzialmente scorretta – a meno che non si tratti di un’opera di Kaprow, che al contrario programmaticamente immetteva un elemento casuale nell’installazione: ma i suoi erano più instruction pieces.

Normalmente invece è necessario trattare le opere ambientali come la sintassi di una frase, non puoi cambiare l’ordine e la relazione tra gli elementi senza stravolgerne il senso. Pensa che per l’ambiente nero del ‘49 noi abbiamo ricreato anche l’involucro della Galleria del Naviglio, con l’arco, la stanza lunga con la volta a botte, le pareti beige: una percezione completamente diversa dalla classica scatola nera.

©Fondazione Lucio Fontana Foto: Agostino Osio

Quanto lavoro ha richiesto l’indagine per mettere in fila tutti gli elementi di ogni ambiente?

Moltissimo. Per una mostra del genere avevo assolutamente bisogno di Barbara Ferriani: il tipo di neon, il tipo di pavimento, erano elementi fondamentali, e questa era un’altra storia da studiare, è una ricerca che ha compiuto Barbara. Ci conosciamo da anni perché lei è una restauratrice bravissima anche sul contemporaneo, un’intellettuale serissima. Insieme avevamo fatto una ricerca intermuseale, un progetto sulla conservazione delle installazioni in 5 musei italiani: Guggenheim di Venezia, MAXXI, MART, Fondazione Pinault, e noi del Museo del Novecento. Cercavamo di stabilire una metodologia comune per conservare in maniera corretta un’installazione.

Per Fontana la situazione era diversa da ambiente a ambiente. Su quello del Walker Art Museum di Minneapolis avevamo già tutto, perché Fontana era già molto malato e non era potuto andare sul posto, quindi nel carteggio era indicato esattamente ogni dettaglio, con le piante e le fatture con il tipo di gomma usata, mentre in altri casi bisognava approfondire la ricerca sui materiali e la resa visiva. Dove non siamo riusciti a trovare elementi sufficienti abbiamo rinunciato a ricostruire: alla fine ne abbiamo scelti 9 su 15. Abbiamo dovuto rinunciare alla Stanza bianca del 1966 della Biennale di Venezia, dove con Carlo Scarpa aveva realizzato uno spazio ovale che racchiudeva delle opere nelle teche, perché i prestatori delle opere non ci hanno autorizzato a togliere i quadri dalle cornici, peraltro posteriori.

È saltato anche Esaltazione di una forma, un ambiente meraviglioso per una mostra a Palazzo Grassi curata da Willem Sandberg, direttore dello Stedelijk di Amsterdam: dal momento che il proprietario di Palazzo Grassi era il proprietario anche della Snia Viscosa, nell’ambiente comparivano degli intrecci incredibili di tessuti con delle luci rosse, con al centro un poligono sghembo, di cui resta anche una foto a colori. Però per riuscire a determinare i precisi rapporti dimensionali c’è bisogno di almeno due punti di vista diversi, mentre noi avevamo anche un filmato ma sempre dallo stesso punto di vista. Un vero peccato, ma magari un altro ricercatore trova la foto mancante: il bello della ricerca è che si può sempre trovare qualcosa di più.

Una grande soddisfazione invece è venuta da una scoperta inattesa, a cui non sarei mai arrivata senza l’aiuto di Paolo Campiglio. Un giorno mi aveva segnalato un’intervista di Carla Lonzi a Fontana, che era stata pubblicata ma non per intero, c’era una parte dello sbobinamento inedita. In quella parte Fontana diceva di non essere contento di come era venuta la stanza della Biennale del ‘66, ma di averlo poi rifatto più bello al Moderna Museet. Ho scritto subito a Stoccolma e loro avevano le foto e altri documenti.

©Fondazione Lucio Fontana Foto: Agostino Osio

E i nove ambienti prescelti come li avete disposti, in ordine cronologico?

Si, il percorso è cronologico, con due eccezioni, anche queste dovute al contributo di Vicente Todolí. Fontana distingue con precisione ciò che era ambiente da ciò che non lo era: gli ambienti erano opere autonome, firmate da lui, con un titolo, separate dallo spazio, in pratica delle stanze. Le opere ambientali invece erano interventi nello spazio, eventualmente frutto di collaborazione e commissionate da terzi, spazi ibridi. Di questo tipo di interventi ne fa parecchi, tra cui la Struttura al neon per la XI Triennale di Milano e Fonti di energia, il soffitto al neon per “Italia 61”, a Torino, e Vicente ha pensato di allestirle a inizio e fine percorso. Il padiglione torinese era poi stato ripreso e trasformato in un vero e proprio ambiente per la mostra Kineticism, Sculpture and Environmental Situations a Città del Messico, organizzata in occasione delle Olimpiadi del 1968 da Willoughby Sharp – una figura importantissima nell’arte americana, fondatore di Avalanche, la prima rivista che ha parlato di Body art e Land art.

Nel ‘68 Fontana era ormai prossimo alla morte.

Infatti, nell’ultima estate prima di morire fa quattro ambienti: questo a Città del Messico, che non abbiamo potuto riprodurre, quello di Documenta, che invece è in mostra, una ulteriore esposizione dell’Ambiente nero alla Biennale di Venezia e, in una mostra con Nanda Vigo alla Galleria Polena di Genova, un labirinto che si chiude con un faro potentissimo che sparava la luce in faccia. Infotografabile, ovviamente.

Una collaborazione già sperimentata, quella con Nanda Vigo

Nel 1964 avevano costruito insieme due corridoi nella XIII Triennale a cura di Eco e Gregotti, le Utopie, che ora sono in mostra. In questi giorni Nanda è all’Hangar a controllare gli ultimi dettagli.

Ambiente spaziale: “Utopie”, nella XIII Triennale di Milano, 1964/2017, veduta dell’installazione in Pirelli HangarBicocca, Milano, 2017. Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano.

©Fondazione Lucio Fontana Foto: Agostino Osio

Quali sono state le difficoltà più grosse?

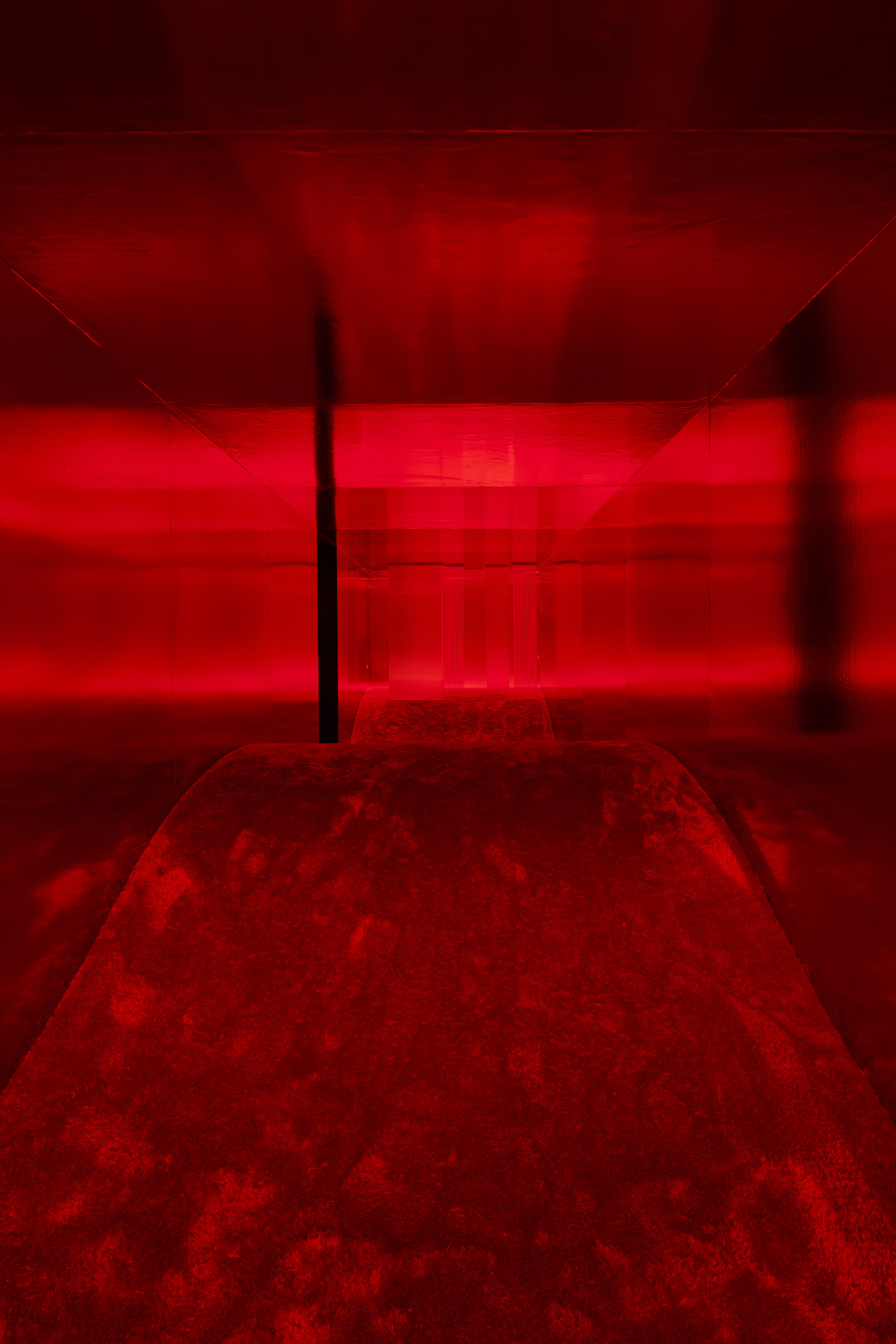

La complessità dei dati. Ti faccio un esempio. Nel 1967 Fontana capisce che ad Amsterdam stanno diventando importantissimi gli ambienti, e scalpita per tentare di realizzare quello che non ha potuto fare in America: fa una personale, vuole fare cinque ambienti, gliene fanno fare tre. Uno di questi è fatto di una serie di corridoi stretti (pensa a Bruce Nauman che lo fa tre anni dopo) con dei neon rossi, e dalle fotografie si vedono dei punti di colore. Dalle lettere si evince che lui voleva che trapelasse luce dai fori, il che avrebbe cambiato completamente l’opera, che sarebbe diventata interattiva: le persone si sarebbero potute spiare, toccare. Ma noi dalle foto vediamo solo punti di colore, e nessuna testimonianza, nessuna recensione conferma la volontà dell’artista. Il curatore ancora vivo non ricorda i fori, e quindi alla fine non li abbiamo fatti. Non abbiamo voluto fare nulla di interpretativo.

Quando la mostra chiuderà, a febbraio, si smonta tutto? O avrà un’itineranza?

Ci sono ipotesi di itineranza, ma al di là di tutto una volta smantellata questa mostra costituisce un patrimonio di know how, un dispositivo che consente di ricostruire gli ambienti con esattezza, passando attraverso la Fondazione Fontana, che ha il copyright, e naturalmente l’HangarBicocca.

È stata tua l’idea di ricostruire il neon al Museo nel Novecento?

Assolutamente no, il percorso del Museo del Novecento era già stabilito prima ancora che io vincessi il concorso. Maria Teresa Fiorio, allora direttrice delle Civiche Raccolte d’Arte, lo aveva disegnato con precisione. Bisognava partire con Il Quarto stato, poi futuristi, eccetera, fino al Neon nella lanterna: poi Italo Rota fu bravissimo a progettare la stanza sospesa, che consentiva di vedere il neon dal basso e dall’alto (dalla sala del Soffitto dell’Elba del ’56) riproducendo l’esperienza spaziale dello scalone della Triennale nel ’51.

©Fondazione Lucio Fontana Foto: Agostino Osio

Fontana aveva sparso moltissime opere nella città di Milano, quali sono le tue preferite di quelle ancora reperibili in giro?

In via Vitruvio, al liceo Gonzaga, c’è un Cristo in ceramica. Quello che mi piacerebbe vedere è un progetto mai realizzato, una scultura astratta meravigliosa per piazza Grandi. Perse il concorso, ma era una scultura bellissima, quasi costruttivista. Avevo proposto a Boeri di realizzarla, quando era assessore.

Che impressione ti fa Milano vista da San Francisco?

Quando sono arrivata a San Francisco sono rimasta colpita dal fatto che l’offerta culturale fosse veramente minima rispetto a quella milanese, e quindi ho molto rivalutato la città. Ed ero già una fortissima estimatrice di Milano, una città generosa con me che venivo da Genova: qui ho incontrato mio marito, ho cresciuto i figli, ho lavorato bene, seguendo progetti bellissimi. Guardandola da San Francisco ho capito ancora meglio che è una città magica, ma che noi italiani siamo abituati a denigrare quello che abbiamo, per via della nostra mentalità da paese colonizzato, sempre portati a pensare che il nostro paese non sia così stimolante o culturalmente attraente.

San Francisco però ha una cosa molto forte, che qui manca: un dibattito culturale serio, vitale, profondo, dato dalla presenza di università come Berkeley e Stanford, per cui si mettono veramente in discussione le idee, le cose, si fa veramente critica. Da noi invece c’è una sorta di accettazione generale. Milano è molto viva dal punto di vista della produzione, non altrettanto dal punto di vista teorico. San Francisco è il contrario: non ci sono così tante gallerie, anche se Los Angeles, la capitale dell’arte sulla West Coast, è relativamente vicina, però ogni volta che si va a un talk ci si rende conto che la serietà con cui si analizzano i problemi, con cui si decostruiscono le retoriche, si commentano i fenomeni, è profondissima.

In che scuola insegni?

Al California College of the Arts: ho insegnato al corso di specializzazione post laurea in Curatorial Practice diretto da Leigh Markopoulos, che purtroppo è scomparsa quest’inverno, e poi Visual Studies.

E non hai mai provato un concorso per un museo, con l’esperienza che avevi alle spalle?

Ho provato all’inizio, per il De Young, che riuniva curiosamente tutte le mie competenze: c’è l’arte contemporanea, il Novecento, ma anche l’Ottocento, e poi ha la sezione etnografica. Ero arrivata quasi alla fine della selezione, ma un museo con dei budget così enormi difficilmente sarebbe stato affidato a una donna. Negli USA sono rare le donne ai vertici di grosse istituzioni. Alla fine ha vinto Max Hollein, ma forse è stata una benedizione: appena trasferiti in un sistema nuovo con tre figli – di cui una doveva fare la maturità – la mia presenza era indispensabile o quasi. L’insegnamento universitario invece mi consente di avere del tempo per i figli, ma anche di dedicare del tempo alla ricerca, allo studio, cosa di cui sentivo una forte necessità dopo avere diretto non uno, ma più musei a Milano. Le incombenze organizzative avevano catturato moltissimo del mio tempo, per forza di cose.

Mi sembra comprensibile. Ma alla fine i figli sono contenti di stare là?

Molto

E dove abitate di preciso?

A Orinda, vicino a Berkeley ma in campagna, un posto che ha ottime scuole pubbliche e un’eccellente linea di collegamento con la città, in venti minuti siamo a San Francisco col trasporto pubblico.

Come ti senti a vivere in una delle città più diseguali del mondo?

È molto visibile: San Francisco è talmente cara che ci vivono solo i ricchissimi e i poverissimi, ha espulso tutti quelli che fanno lavori normali, costringendoli al commuting. In centro si cammina in mezzo agli homeless. A parte questo sembra un po’ Genova o Lisbona ma senza storia. Preferisco Los Angeles con le sue strade enormi senza marciapiedi. Ai nostri occhi è incomprensibile, e però proprio per questo è interessante: se ci si sposta per trovare ciò che è simile, tanto vale restare a casa.