C’è bisogno di poche parole di presentazione per Ugo La Pietra. Innanzitutto perché definirlo per categorie è complesso. Sarebbe un elenco. Artista, architetto, designer, performer, comunicatore, ricercatore e via dicendo. Instancabile dagli anni Sessanta a oggi. Ho avuto modo di conoscerlo negli studi di design e arte, su certe nozioni di spazio, d’uso e d’abitare che assieme configurano un’idea di territorio. Se già l’avevamo intervistato per la Notte Italiana alla Biennale d’Architettura del 2014, questa volta Ugo ci da una mano a orientarci in Sarpi.

«Non esiste alcuna città – e vi prego di smentirmi – che abbia riservato a un’isola pedonale e ai suoi dintorni la possibilità di fare commercio all’ingrosso.»

Cominciamo dall’immediato. Sarpi, che cos’è questo quartiere?

Bisogna innanzitutto dire delle sue generalità, fare un preambolo. Fino a venti, trent’anni fa, Milano era una città caratterizzata dai quartieri: territori in cui esistevano delle relazioni sociali consolidate e molto caratterizzanti. Penso istintivamente al quartiere Garibaldi, dove avevo lo studio, dove andavo al Giamaica tutti i giorni con il gruppo di artisti degli anni Sessanta, dove ho suonato per trent’anni al Club 2 in via Madonnina, dove ho fatto l’art director per il Centro Internazionale di Brera, dove ho occupato la Fabbrica di Comunicazione nell’ex chiesa di San Carpoforo… un quartiere che per anni ha avuto attività politiche e culturali per salvaguardare e mantenere l’identità di questo territorio. E abbiamo fatto molte battaglie. Le abbiamo perse, ma ci sono voluti più di venticinque anni per perdere questa identità. Questo per dire che esistono territori urbani in cui la relazione sociale, tra i cittadini, produce una barriera di forze e tensioni che mantengono un’identità specifica.

L’esempio di Sarpi è completamente diverso. Ci sono voluti pochissimi anni per perdere l’identità del quartiere. Una primissima considerazione che dev’essere fatta è che l’acquisto del territorio da parte della comunità cinese è stato rapidissimo, e per certi aspetti non ha lasciato spazio per reagire.

È una questione relativa allo spazio pubblico e all’isola pedonale?

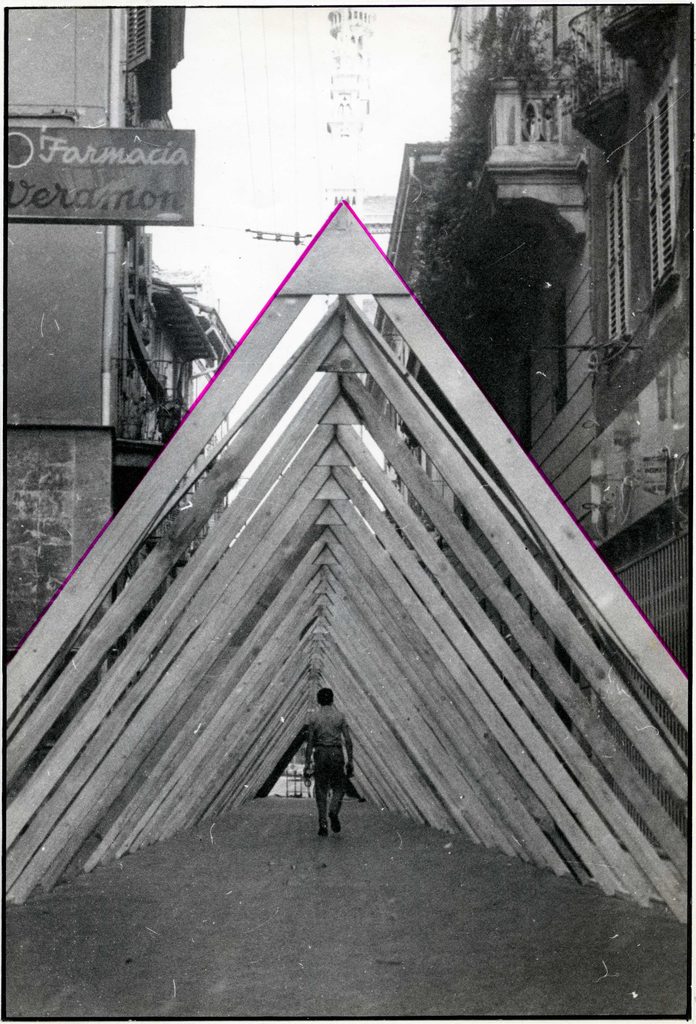

Il progetto dell’isola pedonale è, in fondo, un progetto onorevole. Non è il primo Comune ad attivare questa esperienza. Nel Sessantotto, in una mostra storica a Como (Campo Urbano, a cura di Luciano Caramel) facevo vedere come, quando si prende uno spazio qualunque e lo si libera, svuotandolo della funzione precedente (ad esempio il traffico automobilistico) lo spazio si rende disponibile. Quasi sempre vengono fuori progetti legati alla cultura, al divertimento, a tutti quei fenomeni sociali che in genere possono nascere in un progetto di spazio disponibile. Quando io tolgo dalla strada il traffico, in una città come Milano, questo spazio potrebbe essere caricato di altri valori. E tutti sanno che i valori urbani sono tanti: la cultura, il divertimento, l’informazione… sono tante le espressioni di una città. Questo tipo di pratica progettuale non viene mai fatta. Nascono le isole pedonali e quasi sempre sono prese d’assalto dal sistema commerciale. Prima ancora che qualcuno inizi a sospettare di farci qualcosa, i commercianti se ne appropriano.

Penso a progetti di “spazi pubblici” odierni, e l’impressione è che comunque la logica di progetto sia sempre e comunque riferita a uno spazio commerciale e pubblicitario. Che vengano, per qualche strano bias progettuale, pensati immediatamente così. Si è dimenticato lo spazio pubblico?

In Sarpi è eclatante. Si vedono distintamente le aiuole che delineano la strada principale e il marciapiede, che è assurdo in un’isola pedonale. Ma poi si aggiunge un fatto unico nella storia mondiale: non esiste alcuna città – e vi prego di smentirmi – che abbia riservato a un’isola pedonale e ai suoi dintorni la possibilità di fare commercio all’ingrosso. Stiamo parlando del centro città, una zona storica (basti pensare all’albergo Arena di epoca napoleonica, in via Bramante) asservita a funzione commerciale all’ingrosso, oltretutto di merce quasi completamente omogenea. Sono degli aspetti inquietanti, perché il fatto di avere trasformato le centinaia di piccoli negozi in grossisti fa sì che ci sia un viavai di mezzi di qualunque tipo. Il piccolo negozio non ha magazzino, e nel giro di 24h si riempie e si svuota. Il traffico è intenso quanto il movimento delle merci. E tutto questo si sviluppa anche qui, in Sarpi, dove, assurdamente, le corsie disegnate per i pedoni vengono usate come soste per i mezzi in molte ore della giornata. Sono più di 15 anni che documento con dei lavori questa situazione.

Insomma, la questione dei quartieri e dello spazio sociale rientra necessariamente in un’idea non tanto di prossimità, ma propriamente di uso collettivo, libero, dello spazio della città?

Viviamo in quello che ho definito “affollate solitudini”: mancanza di relazioni di quartiere, relazioni familiari, vita da soli, tutto converge nel fenomeno dell’isolamento, che non è mai accettabile. E dagli anni Ottanta, quello che chiamano “movida” credo sia un riflesso di queste solitudini. L’espressione di questo disagio della solitudine urbana. E anche questa è una premessa fondamentale per una lettura antropologica del fenomeno dei quartieri. In questo quartiere si possono fare delle considerazioni diverse. In questo momento tragico, non per la pandemia, per come la nostra società capitalistica si è trasformata pesantemente, attraverso vettori di sviluppo altri, non occidentali.

Ecco, molti dei tuoi lavori si inscrivono sempre all’interno di una pratica operativa sullo spazio pubblico, che mescola denuncia e introduce elementi e gestualità per aprire l’ambiente ad altre funzioni. Un esempio divertente?

Il film “Paletti e catene” (Interventi pubblici per la città di Milano, 1979) che presentai alla Triennale del ’79: nel film criticavo i paletti con le catene che erano usati come dissuasori per il traffico; il lavoro era però una metafora di una Milano che non produceva progetti. I paletti erano simbolo di una soglia che non veniva mai oltrepassata: progetti che non si facevano mai!

Molti pensarono che questa denuncia fosse legata al mondo del design, e il sindaco pensò che ce l’avessi con l’estetica dei paletti; poco dopo venne incaricato Enzo Mari del progetto dei nuovi dissuasori, che disegnò il “panettone” che ancora oggi vediamo (insieme a una miriade di altri dissuasori, di tutte le forme).

Il panettone è proprio un errore di design. La catena aiuta a chiudere un passaggio (prima quelle in metallo, ora quelle in plastica contro le “guerriglie urbane”) ma il panettone, per poter svolgere questa funzione, deve essere moltiplicato in tanti panettoni! La linea Maginot!

Ho anche iniziato un film di denuncia sull’illuminazione pubblica; Milano è l’unica città al mondo che non ha mai avuto un sistema di illuminazione urbana. È pazzesco, basta guardare verso l’alto, come facevano i situazionisti: ogni strada ha una soluzione tutta sua.

Nessuno guarda più il cielo!

E allora ti racconto un aneddoto divertente.

Succede che quando c’era Formentini, il famoso leghista sindaco di Milano, io vengo contattato, attraverso il direttore del Pompidou, dalla Decaux: un’azienda che produce tutta la segnaletica, di tutto il mondo quasi. Vado a Parigi, dove hanno una sede che è come una città, e mi propongono di studiare l’illuminazione urbana di Milano mettendomi a disposizione tutto. Ho progettato un sacco di lampioni. I dirigenti della Decaux avevano pensato di andare da Formentini con un nome famoso di qualche designer italiano e proporgli il progetto di illuminazione urbana. Passano i mesi e non accade niente, Formentini non li ha nemmeno ricevuti.

L’altro pezzo di storia importante, quando nasce la disciplina e l’assessorato all’arredo urbano. Le università aprono i dipartimenti. E Ugo La Pietra viene chiamato come professore a contratto. Furono anni stupendi. Palermo, Torino, Venezia… l’arredo urbano era un fenomeno che cresceva. A Torino all’epoca c’era un assessore socialista e illuminato, Enzo Biffi Gentili, che adesso dirige il MIAO a Torino, che pensa un’operazione da luminare: chiama Sottsass per fare tutti i gazebi della città; Castiglioni per l’impianto di illuminazione; La Pietra per fare la comunicazione. Il mio Videocomunicatore l’ho fatto allora, alla fine degli anni Settanta. Ho fatto anche un monumento a Garibaldi, con Garibaldi che usciva dalla facciata di un palazzo con la spada tesa… sai lui era sempre sul cavallo… ma insomma, anche quel progetto salta; era una grande idea, una grande svolta, e non ci sono state più iniziative sul quel tema, sul “decoro” della città.

Parlandomi della struttura della strada, della sua natura commerciale, Sarpi non rientra nell'idea di eventificio.

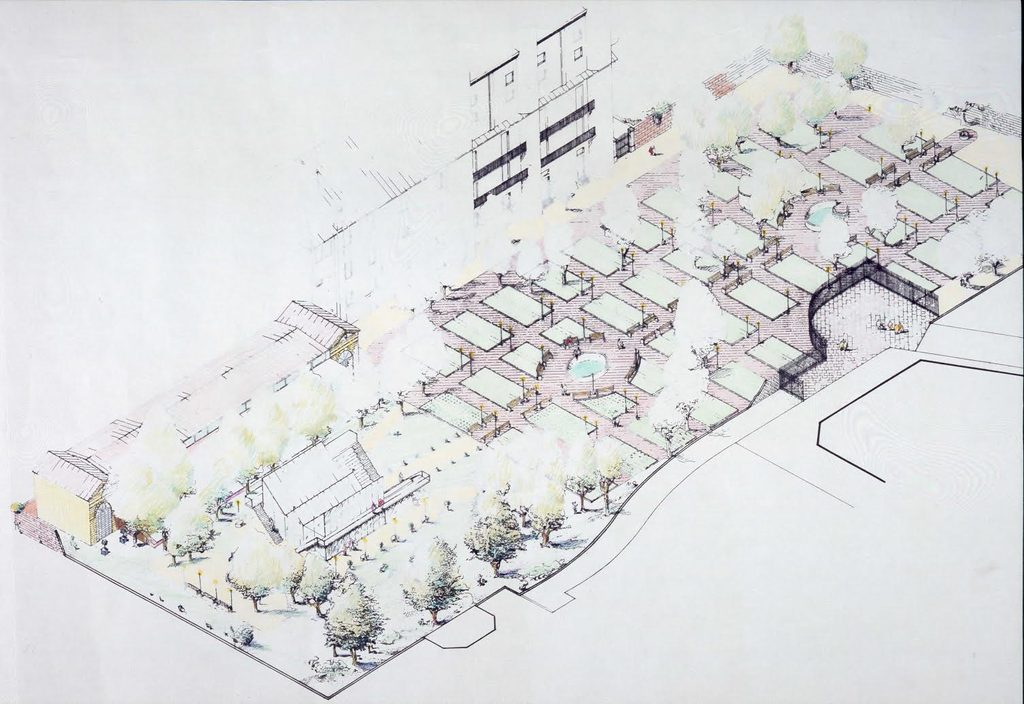

Perché il sistema commerciale possiede tutto. Un po’ com’è successo, in maniera più strisciante, quando nella famosa via dell’alta moda hanno cominciato a mettere “vasi, vasi vasi”… In uno dei miei lavori storici, degli anni Ottanta, feci un intervento proprio in quella via, un intervento sulle strade conquistate con l’immagine di “strade-salotto”. E in via Brera, avevo segnalato con un intervento con grandi strutture scenografiche, che tutto il quartiere di Brera è nascosto al passante: non ci sono segni e segnali che indicano il territorio culturale di Brera. Un mio primo progetto era di tirare fuori tutte le statue dal cortile di Brera che, come sappiamo, non sono statue originali. La piazza Napoleonica non aveva previsto le sculture sotto gli archi. Io avevo fatto uno studio per uno dei miei progetti più fantomatici, quello della Grande Brera, che un tempo era il sogno di Russoli. Insomma, ci ho lavorato per vent’anni e sono arrivato con un plastico (all’inizio degli anni Novanta), presentato alla cittadinanza, e si aprono i cantieri. Comincio dall’Orto Botanico che sarebbe dovuto essere il centro di questo sistema, ma dopo due mesi è saltato tutto. Avevamo fatto un progetto, assieme al Sovrintendente dell’Orto Botanico, di un museo delle essenze lombarde, ma tutto cambiò con un nuovo Sovrintendente!

Tornando alle tue suggestioni su Garibaldi e al confronto con Sarpi, pensavo all’insistenza che negli ultimi anni, complice la pandemia, ha come oggetto i quartieri. Tanto nel modello della 15 minutes city che sull’orientamento di fondi ed economie su territori locali. In questa situazione, molte associazioni e progettisti si sono mobilitate per una costruzione discorsiva e fattiva dello spazio pubblico. Quanto questo fenomeno è caratteristico di Milano o di questo momento?

Questo di cui parli è un fenomeno prettamente milanese, che negli ultimi cinquant’anni si è mostrato in modo diverso, apparendo spesso. Questo fenomeno di una città che coltiva, attraverso le persone, delle forme di autonomia, di autogestione e di ricerca culturale c’è sempre stata. Ricordo che quando dirigevo Brera Flash avevo mappato più di cinquanta associazioni culturali. Ci sono molte iniziative di gruppi che hanno fatto molto, a cominciare dalle cose più banali come gli orti urbani. Riportando quest’osservazione a Sarpi, una simile movimentazione non è potuta avvenire o consolidarsi appunto per l’introduzione e la sedimentazione rapida di questo complesso commerciale. C’è qui una connotazione molto precisa di un fenomeno che è indicativo di come, più che di compromesso, in questo caso si debba parlare più propriamente di frattura. Eppure quello che abbiamo detto rimane una cosa interessante e che esiste, questa presenza dei gruppi, delle iniziative che Milano ha sempre prodotto. Ricordo quando negli anni Sessanta i vari gruppi di Milano, dal gruppo dell’Arte Segnica, al gruppo dei Radical, al gruppo T per l’arte programmata e cinetica, insomma tutti facevamo barriera, come intento comune, all’avanzata della Pop Art. E in effetti la Pop Art non è mai arrivata a Milano.

Ci si chiede in continuazione com’è successo che si sia persa quell’attitudine al collettivo, prima che al sociale, che caratterizzava movimenti, anche senza un coordinamento. C’è speranza per gli artisti nella società del futuro?

Ciò che non avevamo noi negli anni Settanta era l’ostinatezza di “non entrare nel sistema dell’arte”. Il sistema dell’arte è una macchina mortale, perché l’artista non si rende conto che una volta che si entra in questa grande macchina, questa non si chiude mai. Quando scopre il sistema, e scopre il sistema globale, dove può fare dodici Biennali all’anno, deve sempre andare avanti e fare di più… altre Biennali!

Recentemente mi sono confrontato con un artista di 45 anni che si lamentava in quanto finalmente, solo a quella et, era riuscito ad avere una sala alla Biennale di Venezia e una grande personale al MAXXI. Il sistema ti chiede, ti chiede, ti chiede. Negli anni Sessanta ognuno faceva piccole mostre, e poi per una serie di amicizie magari arrivava alla Biennale e quello era un po’ il coronamento della carriera.

Insomma, bisogna affrontare questa macchina che crea continuamente un disagio, una sofferenza. Perché ora il sistema dell’arte è quello che è. Chiede, chiede e mette gli artisti in una situazione complicata. Pensa che noi artisti di Milano, negli anni Sessanta, stavamo tutti in un bar. C’è una foto famosa di Uliano Lucas, dove ci siamo tutti: da Luciano Fabro a Nanda Vigo, stavamo tutti attorno a un tavolo. Oggi siamo centinaia di migliaia, come si fa? E tutti persi, tutta gente che lamenta (segretamente, ma qualcuno te lo dice pure di persona) la mancanza di relazione con altri artisti.