La mia prima conoscenza col signor Compasso è stata frutto di una concatenazione di coincidenze randomiche che mi hanno fatta atterrare, ancora giovanissima e studente, a una delle feste dell’ADI, ben prima che esistesse il museo. Mi sono ritrovata a sventolarmi con un ventaglio optical di design tra fiumi di ottimo vino (e olio, c’erano 50 gradi e una degustazione d’olio, ne sono certa) osservando Lapo Elkann passare in un completo tutto tartan. Prima d’allora ignoravo l’esistenza di questo mondo sotterraneo degli addetti del design e dei premi deputati a onorarne le eccellenze. Una riflessione è subito lecita: l’uomo nasce e cresce convinto di premiarsi prima o poi, una sentita pacca sulle spalle, farsi dire che dopotutto non ha sprecato completamente tutto il tempo della sua esistenza e voilà, si inventa i premi. E tra tutti i premi, il compasso mi sta a pelle molto simpatico. Una forma sontuosa e vagamente massonica. Un compasso, e non solo: d’oro. La storia breve dei nomi di quest’icona, è che nasce nel 1954 da un’idea di Gio Ponti, l’immagine è stata pensata e disegnata da Albe Steiner su ispirazione del compasso di Adalbert Goeringer seguendo i principi della sezione aurea, mentre il premio vero e proprio è stato poi progettato dagli architetti Marco Zanuso e Alberto Rosselli.

Per quanto l’oro incontri abbondantemente il mio gusto, devo dire che mi sono rallegrata nello scoprire l’esistenza di un fratello street del Compasso d’oro, il Mr. Hyde: il Compasso di Latta. Da fonti attendibili (voci di corridoio, stralci di news online, detti e non detti di quartiere, cose che mi sogno di notte) posso affermare che nel lontanissimo, preistorico 2010 una combutta tra Triennale Design Museum e NABA produce alla Triennale Bovisa la prima edizione del Compasso di Latta, da un’idea di Alessandro Guerriero e Riccardo Dalisi. Non ho idea se questa prima edizione abbia avuto un seguito o meno, ma l’unicità dell’accadimento renderebbe di certo quell’unico Compasso di Latta conferito il premio in assoluto più prestigioso del settore.

Tornando al magico mondo del design che ci tormenta e sbrandella nella capitale dei creativi con le sue settimane, orette, mesi del design mi sento di dover citare questo estratto da “Il design è un pipistrello, mezzo topo e mezzo uccello” in cui Giovanni Klaus Koening scriveva: «La civiltà contadina e paesana, nelle sue tante varianti regionali, codificava la vita della maggioranza della popolazione italiana ancora all’inizio di questo secolo. Dopo ottant’anni, il polo dominante della cultura sono diventate le città nelle quali vive la stragrande maggioranza della popolazione, La passività con la quale assistiamo alla rovina del nostro paesaggio rurale dimostra che esso non è più il sistema dominante della comunicazione, i cui valori riscopriamo con stupore le rare volte che ci allontaniamo dalle autostrade. […] La città, come ambiente significante, è oggi l’emittente di segnali che copre ogni altra stazione e con questo suo esclusivo vantaggio: che le emittenti montane e rurali emettono messaggi diversi, da decodificare con difficoltà mentre la civiltà dei consumi ha omologato sotto un codice unico tutti i messaggi delle grandi città. Così come oggi si assomigliano tutte le automobili, si assomigliano i loro utenti, le loro case e i loro arredi».

Stringere, stringere, fatturare, innovare! Il design è figlio dell’industria.

Con le sue parole, il buon Giovanni ci mette di fronte all’evidenza di quanto conti, in questo brodo in cui siamo immersi, intontiti e satolli: avere la possibilità di confrontarci con quel guizzo vitale di genialità che sta dietro a ogni invenzione moderna di design. Non perché il design si debba acquistare o possedere intellettualmente, come pare che accada durante quelle settimane del design che tanto ci piacciono. Piuttosto, perché ci smuove dalla nostra stasi di gusto e anima convenzionata, dai sistemi chiusi in cui giriamo avanti e indietro giorno dopo giorno, per riportarci con un giro lunghissimo in qualche modo ai tempi in cui ci si fabbricava gli arredi da soli nelle famiglie contadine. Alle sedie di paglia e ai cestini fatti a mano.

Nello spazio scenografico dalle suggestioni industriali – fu deposito dei tram nei Trenta, e impianto di distribuzione elettrica di cui conserva le turbine – all’interno della Ceresio 7 del refitting urbano più evidente di sempre, all’ombra di Monumentale, sostano freezati nel tempo pezzi di storia italiana calibro Bellini, Sapper, Sottsass, Mendini, Castiglioni, più gli ignoti ma decisivi, tra gli oggetti familiari, le macchine da cucire, auto, lampade, sedie, caffettiere, l’immancabile graffetta (tra i pezzi di design più riusciti della storia, più duraturi, eppure anonimi; a ricordarci che la morte dell’autore nella produzione di massa, in fondo, ha anche senso). Nello stile più puro della modernità e dello spirito fatturiero meneghino, qui non si perde tempo. D’altronde si sa, anche l’etica protestante, matrigna del capitalismo, suggerisce che perdere tempo è il peggiore dei peccati. Stringere, stringere, fatturare, innovare! Il design è figlio dell’industria. Soffre le stesse paturnie dei suoi padri, ma noi abbiamo fiducia. Diciamo questo perché vista la numerosissima comunità del design e la mole dei progetti, delle gallerie, degli indipendenti eccetera eccetera, ogni due anni arriva un esercito di progetti, e quindi: nuovi musei, nuove collezioni, e allora riformattare l’archivio e ancora leggere diversamente la storia, insomma, si va veloci e di conseguenza, i tempi si stringono. Il bello della storia contemporanea, il bello dell’industria, il bello delle categorie del bello del consumo, ma anche il valore di una progettualità che non smette di avanzare.

Il design va mangiato, bisogna sedercisi sopra, camminarci, calpestarlo, ghermirlo, lanciarlo. Ma a pensarci bene, osservarlo e studiarlo non è male.

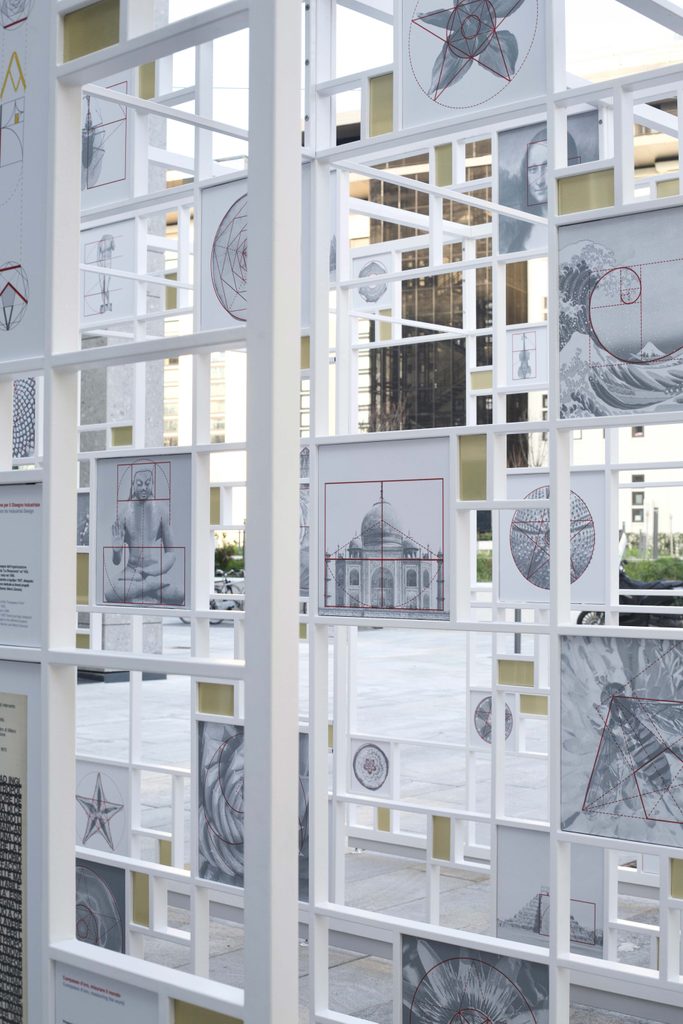

Quindi, a bruciapelo: ci serve, vedendolo in quest’ottica, un museo del design? Sinceramente non lo so. Forse il design va mangiato, bisogna sedercisi sopra, camminarci, calpestarlo, ghermirlo, lanciarlo. E tutte le altre cose che vi vengono in mente, che vi vengono da fare. Ma a pensarci va anche osservato, studiato, digerito. Di certo serve mausoleo, ma non perché parliamo di cose morte, quanto perché serve qualche cosa, un monumento che conservi la memoria di questi guizzi, che ci illumini nei nostri ciclici medioevi (al plurale, sì). E in quest’ottica di recupero dell’eccellenza, della storia del progetto, che si dovrebbe collocare l’hub del design che ospita il Compasso d’Oro. Pensarlo come uno sfrigolio di scintille, un generatore di punti di vista per scardinare in continuazione i metodi e le suggestioni del progetto, per aprirlo sempre di più e liquefarlo nel tempo disteso tra centinaia di anni di progettazione di design, nel senso più moderno del termine.