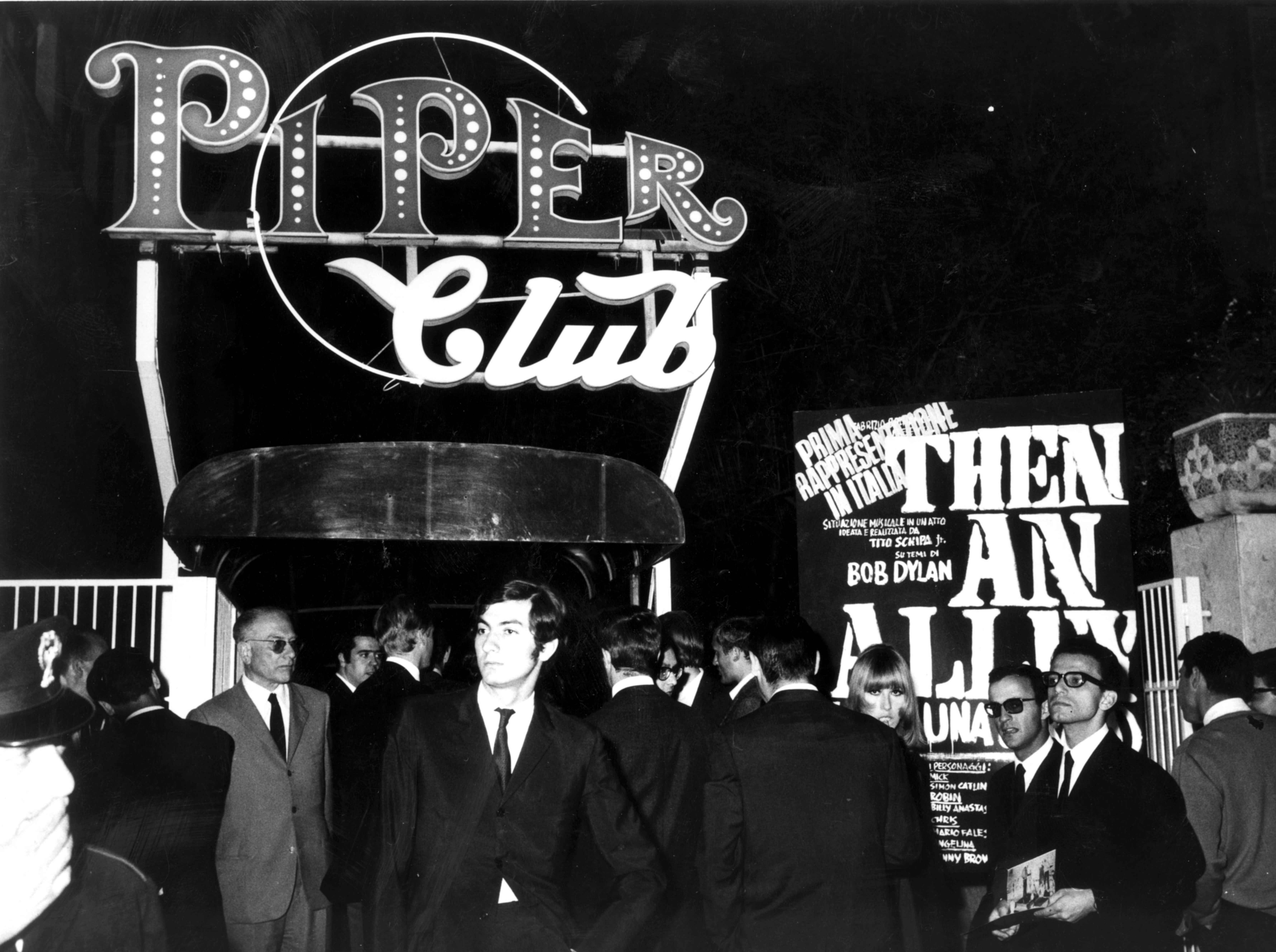

Non è facile per chi non l’ha vissuta di persona raccontare l’atmosfera che si respirava qualcosa come mezzo secolo fa al Piper Club. Il locale nato nel lontano 1965 al numero 9 di via Tagliamento e diventato in pochi mesi, o meglio in poche settimane, l’icona romana della musica, il punto d’incontro di migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi che piovevano a Roma da mezza Italia e anche dall’estero per raggiungere lo storico grande scantinato progettato dagli architetti romani Capolei Cavalli dello studio 3C+t , un posto dove poteva accadere di tutto, e dove in effetti accadde proprio di tutto.

Lì al Piper sono passati veramente tutti, ma proprio tutti, dai Rolling Stones ai Genesis, da Jimi Hendrix ai Pink Floyd, dai Rokes agli Who, da Sly and The Family Stone a Lionel Hampton, da Rocky Roberts ai Procol Harum, da Nino Ferrer a Patrick Samson. Una domenica mattina a mezzogiorno cu fu un evento inimmaginabile, un concerto dell’orchestra di Duke Ellington, con la leggendaria big band messa al centro del locale (erano troppi musicisti per trovare lo spazio giusto sul pur grandissimo palcoscenico) e il pubblico che si sistemava ai fianchi, sul palco, sulle balconate e in ogni angolo per godersi il grande, immenso Duke.

Anche molti musicisti italiani si sono fatti le ossa al Piper, lì sono passati da Renato a Mia Martini, dai Pooh a le Orme, passando per Patty Pravo.

In particolare il progetto del Piper Club ha rappresentato un lavoro di tipo sperimentale, ed un’opportunità di apertura a livello compositivo spaziale, formale e di collaborazione tra architetti, artisti e pubblico.

Mi sembra importante chiarire quale peso abbia la committenza di qualunque opera architettonica: essa infatti non rimane amorfa, ma pur non condizionando la realizzazione dell’opera stessa, determina il quadro obiettivo entro il quale il professionista è chiamato a svolgere la sua attività ed assai spesso tenta di inserirsi in un processo inventivo proponendo vincoli che addirittura investono problemi culturali.

Nell’esperienza Piper il rapporto tra gli architetti, il pittore Claudio Cintoli e il committente è stato stimolante sin dall’inizio.

L’Avv. Alberico Crocetta richiese uno spazio organizzato come un enorme “flipper” pensato esclusivamente per i giovani e realizzabile con un rigorosissimo contenimento di spesa.

Lo spazio di quello che sarebbe diventato il futuro Piper Club era un enorme vano vuoto e in condizioni spaventose; infatti il locale costruito come struttura per una sala cinematografica più di dieci anni prima, era rimasto inutilizzato fino a quel momento e mutilato del suo ingresso principale: il regno ideale per i topi. Unico pregio alcuni aspetti dimensionali.

Tema della progettazione era interpretare certe esigenze attuali, insieme sociologiche e comportamentistiche e, cioè, sottolineare la corrispondenza tra un dato vivo di costume e la sua interpretazione in chiave architettonica.

L’intento nel progettare il Piper era quello di proporre un’articolazione di spazi psicologici e fisici tali da rendere possibile l’aggregazione e l’incontro di giovani delle più svariate provenienze sociali e, sul piano espressivo, di proporre le caratteristiche aggregazionali.

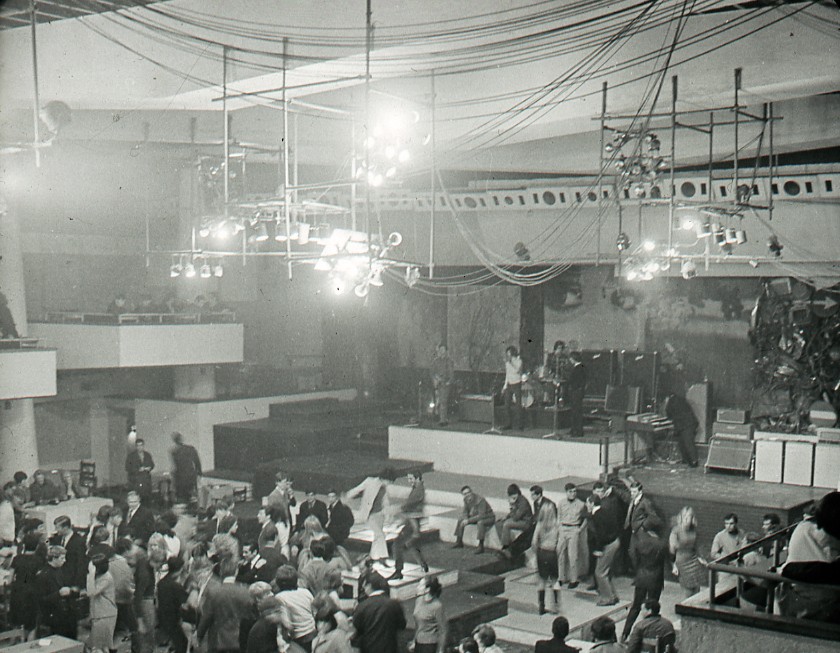

In esso la molteplicità degli avvenimenti, sia in senso temporale che spaziale, doveva determinare non il consueto unico centro di attrazione (schermo, orchestra, palcoscenico, etc.), ma una serie di centri che fossero momentanei luoghi di incontro degli individui e, contemporaneamente, esplicitazioni di personalità singolari in una massa amorfa, ma pulsante e catalizzante per l’individuo che in essa si deve sentire immerso e non soffocato.

Tale involucro doveva inoltre contenere non la “clientela” del night-club, ma doveva essere uno spazio “per tutti”, per una società che vi trovasse gli incentivi per una necessaria integrazione, svincolando le persone dai reciproci complessi del brutto e del bello, del ricco e del povero. Nel Piper tutti dovevano sentirsi accomunati da questo nuovo modo di concepire il “ballo” non più fatto individualistico, ma cerimonia globale.

La successione di elementi spaziali variamente articolati per forma e aggregazione doveva significare proposizione di nuovi rapporti tra pubblico e orchestra, fra individuo e individuo, sì da permettere collaborazione fra “spettatori-attori”.

La “sala” ed il “palcoscenico” dovevano sparire, così come usualmente intesi, per materializzarsi in ogni punto; i colori e le luci dovevano entrare come elemento architettonico nella composizione degli spazi e proporre situazioni e di conseguenza palcoscenici sempre nuovi e mutevoli in ogni punto della sala.

La collaborazione del gruppo integrato fra architetti e pittori è antitetica rispetto ai termini tradizionali della progettazione, in cui il pittore è invitato ad opera architettonica terminata ed è posto di fronte a due alternative: “decorazione” od intervento accentratore, con riduzione dell’architettura ad involucro. Collaborare significò, invece, programmare e progettare insieme uno spazio nel quale le possibilità inventive si integrassero e gli interventi fossero coordinati.

Questa la tesi: eliminazione di ogni tradizionale barriera fra attore e spettatore, fra orchestra e pubblico, fra spazi attivi e passivi e, in luogo di tutto ciò, l’articolazione di un ambiente che fosse tutto agibile, tutto fruibile, tutto aperto alla partecipazione di ognuno.

In pratica la soluzione di frammentare un palcoscenico in una combinazione dinamica di pedane a diversi livelli valeva ad eliminare il polo centrale dello spazio e questa serie di parallelepipedi, digradanti in diagonali verso il centro, spezzano, attraversandola, l’unità focale dell’ambiente creando un insieme di “fatti” volumetrici.

I fattori di progettazione per realizzare l’unità dinamica dello spazio sono stati:

– la parete composta da sezioni pittoriche, originate da accumulazione di oggetti con i quali si è inteso accentuare i valori spettacolari del murale, accostando diversi modi di lavorare corrispondenti, ognuno, ad una fase di un’ipotetica sequenza di sensazioni visive (si è usata un’illuminazione variabile su tutta la superficie in modo che i colori fossero artificialmente violentati e si valorizzasse l’idea della zoommata verso il primo piano della bocca). Ed è proprio sul fondo del palcoscenico che Claudio Cintoli, in collaborazione con gli architetti Francesco Capolei, Giancarlo Capolei e Manlio Cavalli ideatori del progetto, realizzò il pannello murale Giardino per Ursula, composto da due dipinti e da materiale eterogeneo assemblato aggettante, oggi perduto. Delle altre opere d’arte che sarebbero state presenti nel locale, materiale di Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Mario Schifano e Piero Manzoni (scomparso due anni prima che il locale aprisse), non vi è più alcuna documentazione..

…Lo zoom d’avvicinamento agisce da sinistra verso destra ed è interrotto da una visione parziale di giardino e da una stratificazione di rottami e oggetti di plastica, la cui presenza fisica deve ricordare le scorie e le immondizie che si accumulano quotidianamente nella città…

– L’insieme dei parallelepipedi che prolunga il proscenio nel vivo della sala e viceversa fanno risalire il pubblico a contatto con il murale investendolo e quasi concludendosi in esso.

– I trespoli d’illuminazione che intervengono, spazialmente, a comporre un discorso globale con la parete composita e le pedane; le luci policrome ad accensioni molteplici, i materiali usati brutalmente nella loro cruda presenza, concorrono a dare all’ambiente l’aspetto di una grossa palestra, in cui strutture e oggetti prendono vita dalle presenze umane.

A questi tre fatti fondamentali dell’idea architettonica si aggiungevano una serie di discorsi complementari quali schermi variamente animati da proiezioni o delle ombre in trasparenza degli stessi attori-spettatori. Il digradare a grappolo dei parallelepipedi positivi (cioè illuminanti) e negativi (cioè illuminati) e la possibilità di modificarne a piacimento l’aggregazione di questi con movimenti altimetrici. La continuità in tutta la sala di questi elementi cubici senza intrusioni di elementi di arredo tradizionale (sedie, tavoli) è completata da una linea self-service con macchine distributrici di cibi, bevande e, per finire, l’eliminazione della presenza del cameriere quale personaggio tradizionale.

Pur avendo mantenuto nelle linee essenziali le tesi progettuali, durante l’esecuzione dei lavori, si è stati costretti a modificare se non i fatti essenziali dello spazio immaginato, almeno quelli che lo completavano: le norme di polizia e i vari regolamenti delle autorità stabilirono che il Piper poteva essere solamente e paradossalmente un ristorante con annesso ballo; l’autorità proponeva quindi un rigetto totale del’idea di fondo!

Questo fatto determinò un trauma, e cioè, o rimettere in ballo tutti i concetti fondamentali e quindi accettare passivamente una situazione o, quanto meno, travestirla o reagire decisamente: si decise di seguire una linea di condotta di contestazione violenta e cioè ci limitammo a contenere i parallelepipedi e a proporre deliberatamente e brutalmente il tavolo e la sedia da osteria. Eliminare le macchine distributrici di bevande e cibi e camuffare la catena self-service con un banco di esposizione di cibi.

Riteniamo sia molto importante ribadire il concetto che per la realizzazione di un’opera moderna non sia necessario puntare e affidarsi al materiale di avanguardia, ma che la scelta sia proprio una posizione culturale. Infatti l’opera ha una sua validità astratta assoluta che prescinde in linea generale dalla materia con la quale essa è realizzata: essa è solo un pretesto di ottimizzazione del prodotto. Realizziamo le automobili in lamiera piuttosto che in legno non perché questo materiale sia peggiore o meno moderno dell’altro, ma molto più semplicemente perché il metallo si presta meglio.

*

Queste e altre immagini inedite e altre storie legate al club di Roma vi verranno raccontate al talk Radical Clubbing durante lo Zero Design Festival.