C’è una figura in Triennale che ha una storia molto particolare: si tratta del curatore per l’Arte contemporanea e Public program Damiano Gullì. Entrato nell’Istituzione per uno stage dopo il master all’Accademia di Brera, si è dedicato a un percorso di crescita tra la comunicazione e i linguaggi delle arti, fino a diventare un punto di riferimento per sviluppare la visione collettiva. Ma, soprattutto, ha scelto di accogliere i bisogni e le sensibilità degli artisti italiani e la loro capacità di sviluppare ricerche ibride.

Ho imparato a mettere sullo stesso piano di lettura linguaggi diversi, e questo approccio è una cosa che ho applicato ai miei progetti, indipendentemente dal tipo di ambito a cui si riferivano.

Lo ammetto, abbiamo tantissime domande perché sei molto riservato ma noi moriamo dalla curiosità. Ci piacerebbe saperne un pochino di più e per farlo iniziamo sempre dal principio, dall’origine del mondo che ci siamo costruiti intorno. Da dove inizia la tua storia? Quali sono i primi paesaggi su cui si è posato il tuo sguardo?

Sono originario di Salsomaggiore Terme, in Emilia Romagna, quindi non troppo distante da Milano, però quando ho scelto il mio percorso di studi ho optato per Parma, dove ho frequentato Lettere a indirizzo Arte Contemporanea. La facoltà era molto buona e vi insegnavano personalità come Arturo Carlo Quintavalle e Gloria Bianchino, ma oltre a quello era riconosciuta per il suo taglio estremamente trasversale grazie alla presenza dello CSAC, il Centro Studi Archivio della Comunicazione, ovvero un patrimonio immenso di materiali che vanno dalla fotografia al design al progetto, al disegno di moda e di architettura, all’arte. Mi sono ritrovato in un mondo – all’inizio magari non in modo così consapevole – che per certi versi sarebbe diventato quello di cui oggi faccio parte: ovvero un’Istituzione come Triennale che è pervasa dall’intreccio degli ambiti disciplinari.

In quegli anni ho imparato a mettere sullo stesso piano di lettura linguaggi diversi, e questo approccio è una cosa che mi è rimasta e che ho applicato ai miei progetti, indipendentemente dal tipo di ambito a cui si riferivano.

Quando ti sei spostato a Milano? Come è stato il tuo arrivo in città?

Subito dopo la laurea mi sono trasferito a Milano e ho iniziato il Master in Arti Visive all’Accademia di Brera: un percorso di studi che è stato molto importante anche per la rete relazionale che ho avviato in quel momento e che ho portato avanti anche in seguito, quindi ormai da circa venti anni. In quel momento insegnavano alcune dei professionisti più importanti del contemporaneo: c’erano Andrea Lissoni, Gianfranco Maraniello, Giancarlo Politi, Giacinto Di Pietrantonio, Cloe Piccoli, per citare solo alcuni, figure molto significative perché rappresentavano (e rappresentano) i vari poli culturali dal giornalismo, alla ricerca sperimentale ai percorsi più istituzionali.

E fuori dall’Accademia?

Sono stati anni densi di incontri e esperienze, soprattutto legate all’esplorazione di Milano e alle realtà che ci sono: gallerie, istituzioni pubbliche e private, fiere. Ma l’abitudine a seguire la mia curiosità e a esplorare questa attenzione per l’arte e il contemporaneo, è un percorso che avevo già avviato negli ultimi anni di liceo. Negli anni ’90 ho iniziato a collezionare Flash Art e ammetto di non aver mai smesso anzi, nel frattempo ho iniziato a scrivere per loro – uno di quei momenti dove passione e lavoro si incontrano e si mescolano. E poi c’erano le Biennali di Venezia e le grandi mostre. Nel ’99 ad esempio è stato significativo poter vedere la Biennale di Szeemann: è stata un’epifania, era un’edizione molto importante che ha messo in discussione tante cose del modo di lavorare con l’arte. Szeemann è stato un maestro nella costruzione della messa in scena e della creazione di una macchina scenica di mostre dove tutti gli artisti erano in dialogo tra loro e a loro volta lo erano con lo spazio. Era ricca di temi ad ampio spettro e ha segnato un’apertura sotto molti punti di vista. Ho dei ricordi molto importanti legati a questa Biennale e dell’energia che sapeva trasmettere.

Sapresti ricondurci al momento in cui l’arte si è fatta spazio dentro di te?

È iniziata in maniera molto banale: dalla mia passione, adolescenziale e non solo, per gli Swatch – tale che che ci ho fatto sopra la mia tesi di laurea! Swatch rappresentava una sorta di utopia rispetto al portare l’arte a tutti.

Scoprire i diversi Swatch era un susseguirsi di porte che si aprivano: ero un ragazzino, sui sedici anni e scoprivo Keith Haring e facendo ricerca mi imbattevo nel Pop Shop che aveva fatto e inevitabilmente mi scontravo con Warhol e ancora andando indietro trovavo Duchamp e il Dadaismo e poi il Surrealismo, e ancora verso cose più estreme e concettuali. Per mezzo di tutti questi salti e rimbalzi spontanei ho sentito la necessità di sistematizzare, è stato molto istintivo l’approccio anche davanti a cose che potevano sembrare più “complesse”, come un Taglio di Fontana o il Blue di Klein, ero istintivamente portato a sentire che mi piacevano e mi interessavano. Le lezioni di storia dell’arte del liceo non soddisfacevano a pieno le mie esigenze. Allora studiavo di più e meglio da solo. E il cerchio si è idealmente chiuso tanti anni dopo quando ho avuto l’opportunità di conoscere e lavorare per Triennale con Alessandro Mendini, che proprio di Swatch era art director in quegli anni mitici del mio primo collezionismo e, proprio attraverso lo Swatch, Mendini aveva trovato il miglior modo per veicolare le sue riflessioni sul decoro come “tema autonomo di progettazione”.

Mi immagino una Milano e una Triennale molto diverse quando sei arrivato agli inizi degli anni 2000, com’erano?

Sì, erano entrambe molto diverse e per quanto riguarda Triennale lo era anche nella spazialità: per quanto l’edificio sia rimasto immutato ci sono stati degli interventi che nel tempo si sono inseriti, l’hanno trasformata, l’hanno resa più aperta al pubblico. Diciamo che quando sono arrivato Triennale era erede di una fase in cui il suo ruolo e la sua attrattività non erano al 100%. Era ancora riconosciuta come Istituzione perché aveva una grande storia alle spalle e questo era fuor di dubbio ma, ad esempio, era il periodo in cui erano state sospese le Grandi Esposizioni Internazionali, riprese solo nel 2016. Quindi non era più associata all’evento che poi le conferisce il nome: il Palazzo dell’Arte si chiama Triennale proprio per la cadenza triennale della Grande Esposizione. Era comunque aperta al pubblico in maniera continuativa e offriva un servizio di mostre. Quando sono arrivato era nel periodo delle prime fasi della presidenza di Davide Rampello, che è stato anche uno dei primi a innescare delle dinamiche molto lungimiranti in termini di fruizione e comunicazione del luogo, valorizzando i servizi come il Bookstore, la caffetteria. Nel 2005 è stato aperto il Caffè in Giardino perché questo luogo, che adesso diamo per scontato e assodato e che è il cuore della programmazione estiva, fino al 2004-2005 non era aperto al pubblico e anche lo scalone di De Lucchi che conduce in Giardino non esisteva.

Sei entrato in Triennale con un ruolo diverso rispetto a quello che ricopri oggi, frutto di un lungo percorso all’interno dell’Istituzione. Ce lo racconti?

Io ho iniziato come ufficio stampa e comunicazione. Trovo che di base sia necessaria una buona capacità comunicativa: tutta la parte di scrittura, di stesura di comunicati stampa, prevede una profonda comprensione dei progetti e delle visioni. Così come è fondamentale tutta la parte di relazione con la stampa e gli uffici stampa, per riuscire ad arrivare correttamente al pubblico e coinvolgerlo.

Non avere la capacità di comunicare i progetti che si fanno vuol dire renderli monchi, la visione non basta se poi non la si sa raccontare. Aver avuto questo tipo di percorso mi aiuta a capire meglio le esigenze che si vengono a creare ora, è stata un’ottima palestra.

Dal 2007 al 2018 mi sono occupato più specificatamente di quello che era la prima versione del Museo del Design Italiano e già lì mi sono avvicinato alla curatela, alla stesura di testi e alla redazione di cataloghi. Parallelamente al lavoro in Triennale ho iniziato a collaborare con riviste come Flash Art con recensioni, interviste, con Artribune con una rubrica dedicata alla pittura e ai pittori italiani e poi anche con la rivista Inventario.

Qual’è una delle cose più importanti che hai trovato qui?

Ho scelto Triennale perché aveva una storia, una visibilità e un’identità che, quando sono arrivato, si stava ridefinendo. Era molto diverso rispetto ad oggi, soprattutto per il rapporto con il pubblico, però c’erano il design, l’architettura, ma anche le grandi mostre, da Warhol a Basquiat a Liechtenstein, che sapevano accogliere pubblici più ampi. Questo mi interessava e ho ritrovato qui quell’approccio al progetto transdisciplinare di cui ti parlavo prima, e che riprenderemo anche quest’estate nella programmazione dei talk: ovvero la stratificazione, l’intreccio e l’incrocio delle discipline. Mi piace l’idea di non dare delle etichette definite, e Triennale in questo, fin dalla sua nascita, è sempre stata un’ibridazione fluida di situazioni. Un grande laboratorio di progetto in cui tutti convergono. Una fusione delle arti.

Hai sempre avuto uno sguardo molto puntuale sulla pittura.

Sì, è nato dalle persone che avevo intorno, mi sono trovato a contatto con tanti pittori e pittrici, erano i miei stessi amici e, per approfondire questa curiosità, ho aperto una rubrica che voleva essere una mappatura, senza presunzione, per provare a capire cosa stava succedendo in Italia in uno specifico settore. Anche lì con aperture e contaminazioni.

Tutto questo è sempre stato una mia curiosità che oggi sta per trovare una nuova forma: il lavoro di anni di ricerca nato dalla rubrica si è poi riversato nella mia vita e quest’anno diventerà una grande mostra qui in Triennale dedicata appunto alla pittura contemporanea italiana. Una ricognizione che ho sviluppato in anni e che ha trovato la sua forma anche grazie al confronto con un comitato internazionale di curatori e critici molto importanti con cui ci siamo interfacciati per la selezione finale.

A tal proposito avrei una domanda sul ruolo che ricopri adesso. Il Public Program ha assunto un ruolo molto importante nella programmazione di Triennale ma soprattutto sei diventato il rappresentante di una voce che all’interno dell’istituzione era rimasta latitante per un po’: l’arte contemporanea. Con che visioni ti approcci?

Il primo ruolo, quello legato al Public Program, è arrivato in un momento molto difficile per tutti, ovvero l’inizio della pandemia che ha segnato un profondo cambiamento anche sul comunicarsi e sul comunicare. Soprattutto quando, come istituzione aperta al pubblico, ci siamo trovati, come tutti, a dover chiudere. Non volevamo interrompere la programmazione e così, seguendo un’idea del Presidente Stefano Boeri e di Joseph Grima e, con il supporto del comitato scientifico, è nato Triennale Decameron. Un appuntamento quotidiano, tutti i giorni alle 17 su Instagram, durante il quale ci siamo riproposti di essere presenti per le persone e fare loro compagnia con dei contenuti culturali coinvolgenti.

Quell’anno c’è stata anche la prima edizione di Triennale Estate e io ne seguivo il coordinamento. In quel caso abbiamo cercato di capire le necessità e le possibilità per riuscire a offrire una proposta coerente con quello di cui potevano aver bisogno i diversi pubblici, in modo coeso con quella che era la programmazione istituzionale. Infatti il Public Program si intreccia con tutto questo, con la volontà di generare un’offerta aggiuntiva capace di confermare Triennale come punto di riferimento per la discussione dei temi del contemporaneo in modo inclusivo, oscillando tra temi sociali, musica, arte fino ad uno sguardo più pop, come può essere il calcio.

E per quanto riguarda il tuo ruolo verso l’arte?

Per il primo quadriennio del mandato del Presidente Boeri in effetti nel comitato scientifico non c’era una figura di riferimento, facevamo ovviamente mostre d’arte come i progetti con Corrado Levi o con Marcello Maloberti. Nel momento in cui è mi è stata data la possibilità di avere questo ruolo legato a una riflessione sulla valorizzazione del patrimonio artistico, un tema che mi sono posto è: come fare a raccontare il contemporaneo in una città come Milano, dove ci sono molte istituzioni che lavorano in questa direzione? Ho provato a capire quella che potesse essere una cifra stilistica e sicuramente l’intreccio tra le discipline è diventato una chiave importante. Accanto a questo c’è stata la volontà, senza scivolare nel campanilismo – perché Triennale è e resta un’istituzione di respiro internazionale –, di aprire collaborazioni con artisti e artiste prettamente italiane. È un modo di pensare come un’istituzione può dare un piccolo o un grande contributo in un sistema di valorizzazione e legittimazione di un contenuto. Una presa di responsabilità trans-generazionale per raccontare figure, lavori o approcci, anche esponendosi o prendendosi qualche rischio, lasciando libertà di espressione: produrre dove si può e accogliere dove necessario. Senza paura ma con consapevolezza, per cercare di tutelare la dispersione dei nostri talenti e di una sensibilità che è rappresentativa della nostra cultura.

Qual è stata la prima cosa che hai innescato?

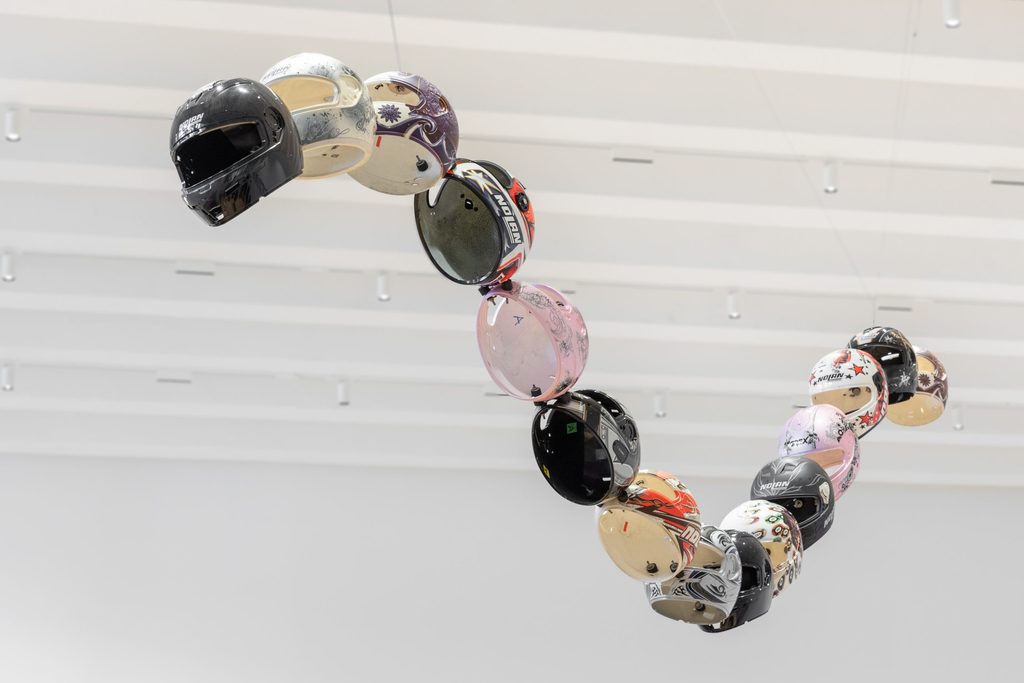

Il primo passaggio è stato quello di dare voce a una serie di artisti under35, per iniziare a raccontare una generazione che non sempre ha la giusta visibilità. E devo dire che c’è stata una bella risposta da parte del pubblico. Quello che verrà, soprattutto quest’anno in cui prendono forma non solo i talk ma anche i progetti espositivi, sarà l’inizio di una ricerca fatta per progetti e mostre, a partire da una nuova grande installazione di Anna Franceschini (dal 23 maggio) e la mostra sulla pittura in autunno di cui parlavamo prima. Oltre che proseguire con il palinsesto di incontri con gli artisti che, tra l’altro, avrò il piacere di organizzare proprio in collaborazione con te!

Usciamo fuori: cos’è Milano per te?

Milano è diventata casa, è una città in cui vivo bene anche se mi rendo conto delle fortune che accompagnano questa mia affermazione. È un luogo in cui ho trovato la mia dimensione e la possibilità di fare delle mie passioni il mio lavoro. Questo ha previsto molta dedizione che però è stata ripagata. Oggi è sicuramente più complesso arrivare a questo, ma effettivamente mi è difficile pensarmi altrove. Vedo molto bene le problematiche di una città che sta scegliendo per se stessa l’esclusività anziché l’inclusività. Ne riconosco i rischi e credo ci sia ancora del margine in cui lavorare e inserirsi. Design, arte, teatro, l’editoria, molte cose gravitano intorno a questa città, sia da un punto di vista pubblico che privato. C’è fermento, ricerca e c’è molta circolazione di pensiero che io ritengo una grande ricchezza che genera occasioni di confronto, soprattutto rispetto alle problematiche che ci stanno investendo.

Che luoghi frequenti invece al di fuori da Triennale? Che ammettiamolo, ormai occupa la maggior parte del tuo tempo ormai ahah

Sì, in effetti la maggior parte del mio tempo è qua. Però, anche se vado molto meno a ballare, uno dei luoghi del cuore è sempre stato il Plastic. Invece qui in zona c’è Cascina Nascosta e la Locanda alla Mano che è un bel progetto che crea un sistema inclusivo rispetto a figure più fragili. Qui vicino ci sono anche gallerie come Viasaterna o la nuovissima Nashira Gallery e poi mi piace il Parco, tutto costellato di lasciti della storia di Triennale che è sempre affascinante scoprire o riscoprire.