La Polifactory è un’entità strana. Non è né un lab istituzionale e neppure un makerspace DIY, eppure attinge a entrambi le culture: una chimera di cultura tecnica del progetto e strumentazioni tecnologiche montata su quell’attitudine DIY, a metà tra hacker e bricoleur, che è propria della controcultura progettuale dei makers. Di fatto, chi frequenta Polifactory sa bene cosa deve fare il designer, ed è il contrario di ciò che usualmente si pensa: non risolvere bensì creare problemi.

«Partire da un elemento visionario considerando le opportunità dell’architettura sperimentale, la creazione di comunità, housing sociale autocostruito, urban farm gigantesche.»

Ciao Stefano, iniziamo da una domanda difficile: cosa fa un designer nel 2022?

Fa il trouble maker, il creatore di problemi. In questo momento più che mai, riprendere a esercitare un ruolo critico sociale – non accettare tutto quello che ci viene proposto come garantito o ovvio – è un punto di partenza per ripensare quello che facciamo. Credo che gli ultimi anni ce l’abbiamo un po’ spiegato. Viviamo in una società che non percepiamo come rischiosa, ma in realtà lo è tantissimo. Alcuni degli eventi che in parte dipendono da noi sono assolutamente imprevedibili, ma allo stesso tempo considerabili come eventualità. Sono fenomeni che hanno strutture profonde: il cambiamento climatico, la siccità, la guerra non sono delle esternalità fisiche dello spazio. Non è un meteorite che ci piove addosso, ma un elemento che dipende da una serie costruttiva di fenomeni e quindi, anche partendo da scale e prospettive che sono proprie del design, si possono in qualche modo considerare, lavorare, determinare.

La Bovisa che si sviluppa attorno al Politecnico di Milano è spesso associata ai luoghi dove gli studenti comprano il pranzo. Che relazione c’è tra il design ed il cibo?

La Bovisa potrebbe diventare un gigantesco laboratorio attrattivo che riflette sull’identità della cultura milanese. Ci vorrebbe un atto di coraggio che è quello, per esempio, di far sì che il Comune di Milano generi delle nuove prospettive paradigmatiche come per esempio delle temporary autonomous zones (ispirate alle famose T.A.Z. di Hakim Bey), cioè delle zone speciali dove per esempio insediare centinaia di food truck, fare cucine collettive all’aperto, ospitare in permanenza i mercati della terra o riprendere elementi di coltivazione, orticoltura urbana e trasformazione… insomma partire da un elemento visionario considerando le opportunità dell’architettura sperimentale, la creazione di comunità, housing sociale autocostruito, urban farm gigantesche.

È un’immagine visionaria, quali potrebbero essere i percorsi, le piste da intraprendere per introdurre queste progettualità nel futuro del quartiere?

C’è innanzitutto un problema: tutto questo ricadrà sempre nei regolamenti, delle norme, generando di fatto uno stallo. La Bovisa ha un potenziale straordinario, ma difficilmente lo svilupperà, così come tante aree periferiche. Le periferie non sono attrattive perché mancano di una visione sulla mobilità, sugli spazi e sulle infrastrutture e le reti di servizio. Quindi periferie come luoghi della sfiga e del degrado, same old story, sempre la stessa narrativa. Io credo che tutto sommato ci siano potenzialità enormi – usate forse al 5% – dove il problema è l’atteggiamento burocratico e la poca visionarietà del sistema pubblico; complice anche il lato privato che non rischia nulla e getta la responsabilità sull’amministrazione pubblica. In verità ci vorrebbe poco. Uno sforzo che va oltre, diciamo, il tema della cosiddetta pianificazione strategica. Per esempio, rivitalizzare e concedere gli spazi pubblici a bassissimo prezzo per attività imprenditoriali o creative (penalizzando con tasse i privati che li tengono vuoti in nome della pura rendita). Insistere su ciò che già c’è, piuttosto che demolire e ricostruire speculativamente. Ciò significa evitare di appoggiare solamente gigantesche operazioni immobiliari. Che poi sono fatte di modelli abitativi e spaziali banali e regressivi. Fatti da speculatori senza nessuna ricerca, tendenzialmente senza nessuna intelligenza. Solo pensando a riempirsi le tasche, convinti che alla fine volenti o nolenti questo è il mercato e dobbiamo accettare questa cosa.

Ed è esattamente quello che sta accadendo. Facendo poi finta che le periferie abbiano una possibilità.

Nel Campus Bovisa hai creato Polifactory, come ce la racconti?

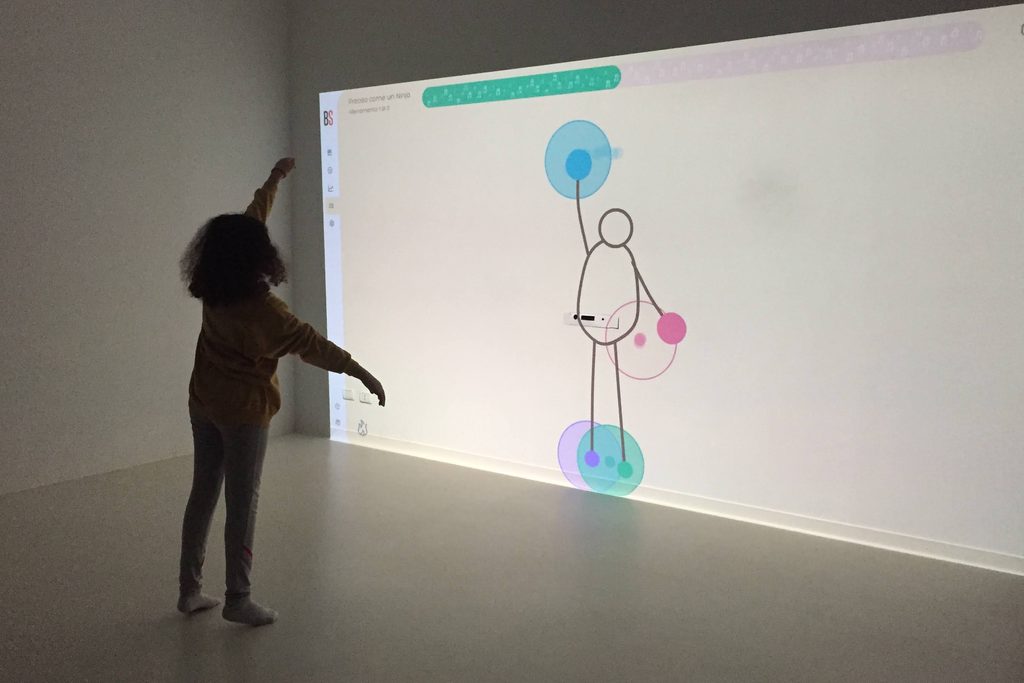

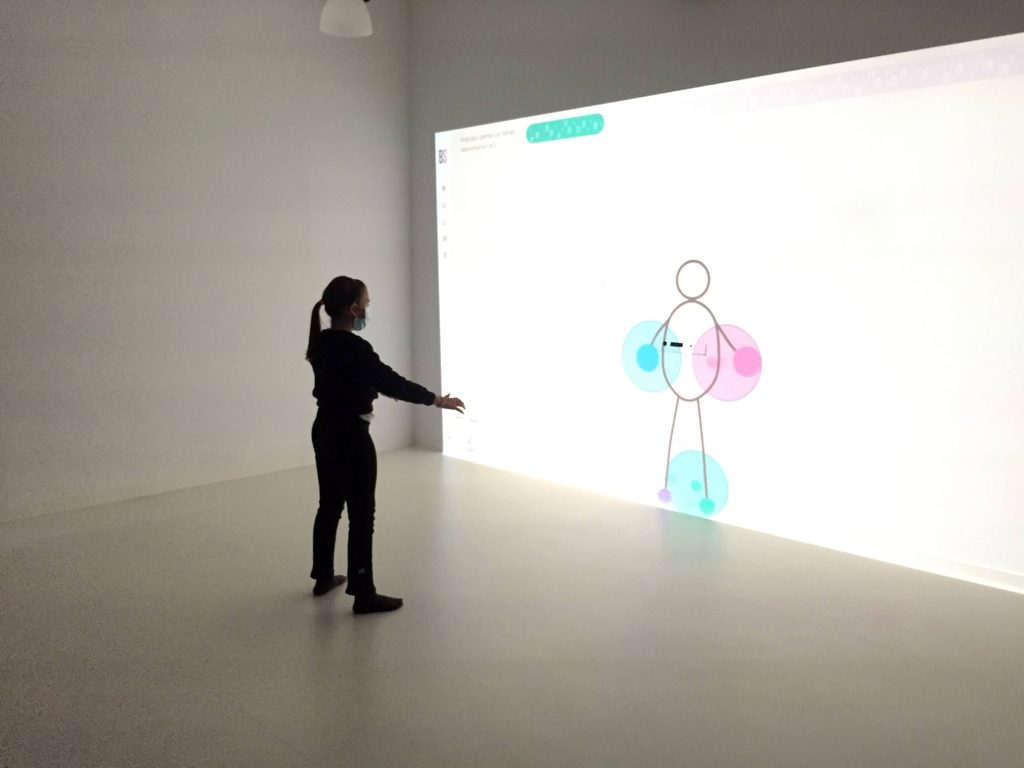

Polifactory è un Laboratorio Interdipartimentale del Politecnico di Milano (all’interno del Campus Candiani, in Bovisa) supportata dei Dipartimenti di Design ed Ingegneria Meccanica ed Elettronica, Informazione e Bioingegneria. La visione che la guida è quella sulla trasformazione che coinvolge i processi, i metodi e i modi concreti con cui materializziamo gli artefatti che ci circondano. Detto questo, noi nasciamo in un contesto particolare, perché siamo una mescola di cultura maker e cultura progettuale propria delle grandi scuole politecniche. Nelle nostre vene scorre la cultura del progetto, del design, dell’architettura e anche dell’ingegneria, così come di quelle comunità, prettamente maker, DIY. Per questo ci risulta difficile accettare totalmente le istanze, le premesse, da cui partono entrambe le nostre anime. E con ogni probabilità è questa ibridazione che ci rende una realtà interessante.

Quali sono questi elementi di ibridazione che vi contraddistinguono?

Di base siamo inquieti: non riusciamo ad aderire completamente alla cultura maker, ma non riusciamo nemmeno ad aderire completamente alla cultura progettuale istituzionale, il ché ci rende dei soggetti abbastanza particolari. Considera che nelle nostre reti di collaborazione ci sono molti laboratori universitari, e soltanto questo testimonia un DNA decisamente diverso dalle comunità di makers. Il nostro valore sta nel mescolare un immaginario che attinge alle controculture e della cultura maker, con le capacità di sperimentazione date dalla ricerca accademica sperimentale e dalle nuove tecnologie.

Tante sfide, tanti rischi. Quali sono i problemi principali che incontrate nei vostri progetti?

Molte sono sfide difficili. In tanti casi incontriamo una resistenza al rischio, una non disponibilità a investire, eccetera, che rende tutto sempre molto difficile. C’è sempre una fatica a confrontarsi con la rigidità burocratico-organizzativa istituzionale, ma questa è una difficoltà tipica italiana. Il tempo che alla fine si riesce a dedicare alla ricerca è ridotto molto da questo. Diciamo che il flusso di lavoro attuale prevede l’80% di gestione e il rimanente tempo come ricerca. Dovrebbe essere ovviamente il contrario, ma penso che anche con un 50% si farebbero passi da gigante.

Essendo Bovisa una realtà nota per i makers, è facile pensare che ci siano diversi rapporti tra voi e il territorio. Ci sono state – ci sono – implicazioni, alleanze, collaborazioni tra la vostra pratica e il quartiere?

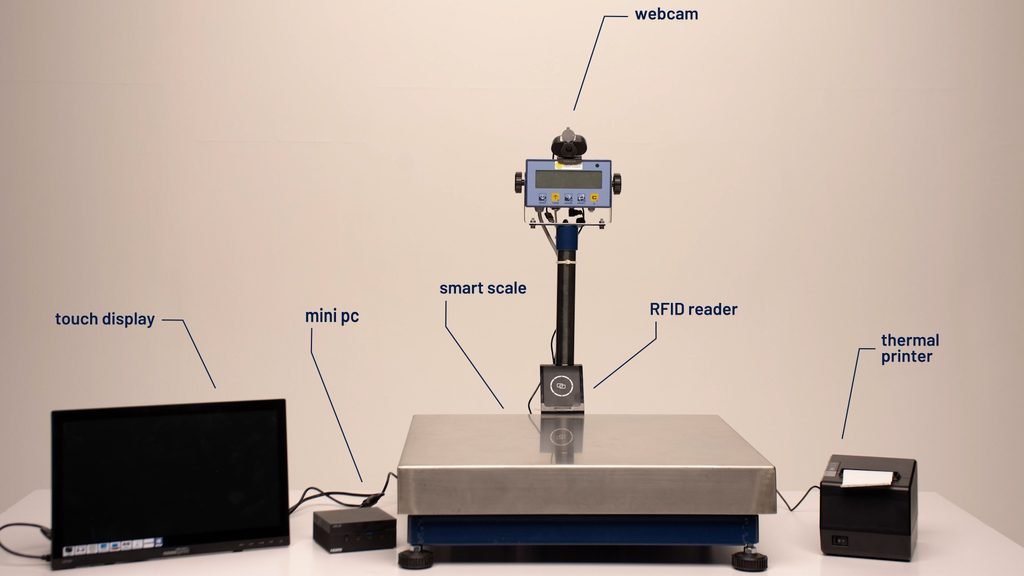

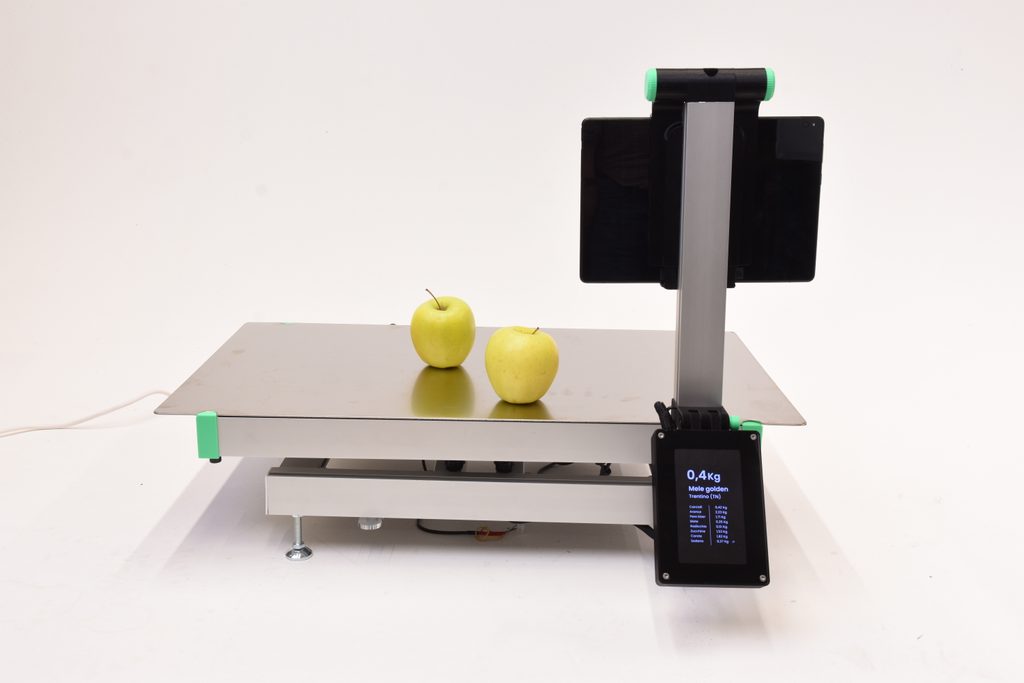

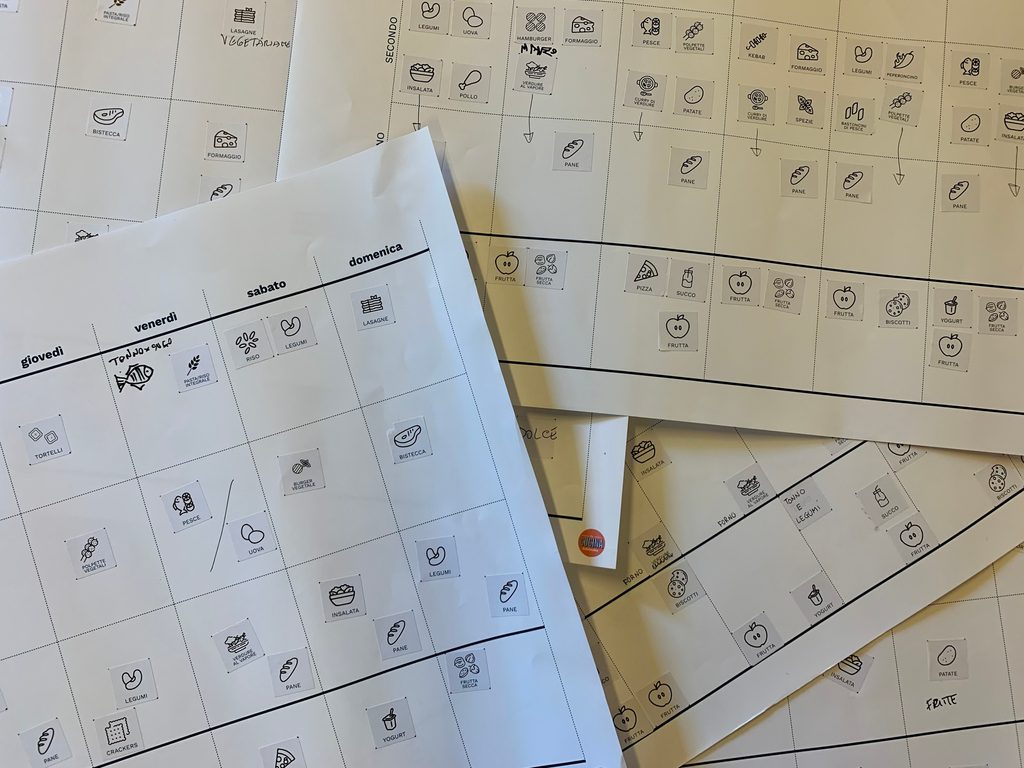

Implicazioni ce ne sono state parecchie. Anche se ultimamente sempre meno, perché (purtroppo) essendo autrosostenuti, dobbiamo cercare continuamente finanziamenti. E molto spesso questa ricerca ci allontana dall’Italia, dalla scala locale. Certo ci sono bandi che ti possono permettere di attivare dei percorsi, ma non a concludere interventi reali in determinate situazioni. Ora per esempio stiamo lavorando a un progetto pilota all’interno della ricerca europea finanziata REFLOW sui metabolismi urbani e la circolarità, con il Comune di Milano e altri partner locali. Assieme a loro, Sogemi, e il Mercato Municipale di Morsenchio abbiamo concluso appena adesso un progetto pilota di infrastruttura hardware e software per il tracciamento delle filiere alimentari (ortofrutta) dal produttore al cliente finale.