Siamo andati a intervistare Mauro Simionato, fondatore e direttore creativo di Vitelli, brand di moda unico nel suo genere. Ci ha raccontato di come da un semplice filo destinato a essere buttato possa nascere il successo di un brand innovativo, nel solco dell’antica tradizione italiana della maglieria. Nel brulicare di una Milano in movimento, uno spazio che sta orgogliosamente “sotto”, alla costante ricerca di una propria semantica.

«Penso che il nostro percorso da punk-couturier sia appena cominciato»

Ciao Mauro. Partiamo dall’inizio, come sei arrivato a creare il brand Vitelli?

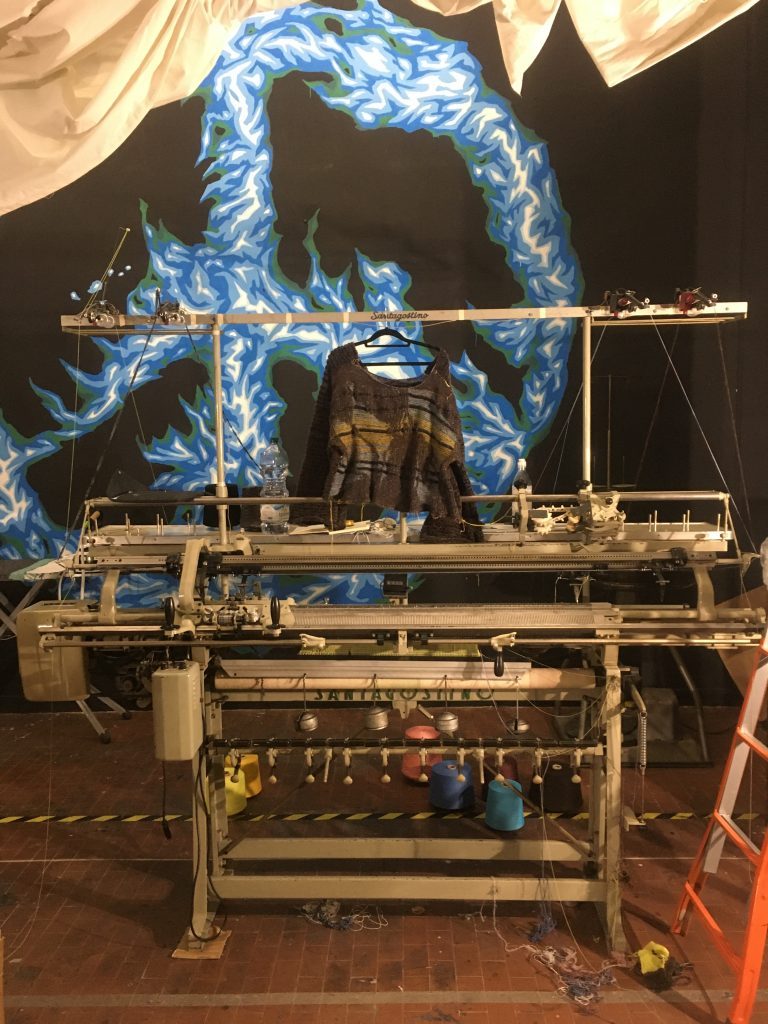

Il progetto Vitelli è nato cinque anni fa, ma è nell’ultimo paio d’anni che il “brand” ha potuto definitivamente prendere forma insieme al suo luogo d’appartenenza, ovvero Spazio Vitelli… Siamo arrivati in questo spazio circa 3 anni fa e abbiamo iniziato a popolarlo davvero praticamente in piena pandemia. Appena è stato possibile, dopo i vari lockdown, ci siamo fisicamente rinchiusi qui dentro. Un po’ per necessità produttive, un po’ per la voglia che avevamo di creare, siamo diventati una specie di comune. Tutto ha iniziato a girare per il meglio, si sono aggiunte varie persone al progetto e ora siamo una decina. Viviamo il nostro spazio creativo a 360 gradi. Da un lato la gestione di un brand di moda, ma dall’altra anche un luogo dove le idee diventano prodotto, creazione, “con le mani”.

Ecco. “Le mani”. Vitelli è un brand che produce capi interamente a mano. Anzi, vi piace proprio definirvi una “bottega di maglieria”. Una parola che riconduce immediatamente a qualcosa di antico, ma che voi utilizzate in modo innovativo. Mi piace molto quest’idea che per stare un passo avanti, ne avete apparentemente fatto uno indietro.

La maglieria è un ambito, un ramo della moda che spesso viene associato al passato, o al classico. In realtà ha delle caratteristiche molto peculiari. Innanzitutto, il fatto che si parta dal filo, quasi dalla materia prima, ti permette una libertà creativa incredibile. Inoltre, la macchina da maglieria la puoi avere in casa, è qualcosa di accessibile a chiunque, può far parte della dimensione DIY, e questo è una base concettuale affine alla nostra identità.

Poi la dimensione di tradizione culturale non è affatto da sottovalutare. L’Italia è famosa per la maglieria, un’eccellenza unica sviluppata soprattutto in due o tre regioni, tra cui il Veneto, dove sono nato. Si può dire che ci sia uno sfondo geografico culturale da cui attingiamo, ma unicamente per creare un’estetica nuova e contemporanea.

Un’ altra parola chiave che torna ogni volta che si parla di Vitelli è quello di “cosmica”. Devi spiegarci per forza cos’è la Gioventù Cosmica oppure creare tu una pagina di Wikipedia apposta.

Il termine “Gioventù cosmica” effettivamente a livello lessicale me lo sono inventato. Da un lato “Gioventù”, che ha un certo sapore rispetto alla lingua italiana, dall’altro “Cosmica”, che invece è legato a una scena musicale dei primi anni ‘80. Questa sottocultura, chiamata anche Afro, era nata sul lago di Garda con l’apertura di una discoteca, il Cosmic, seguita da altri locali diventati poi di riferimento come il Typhoon, Melody Mecca, Chicago e altri. Lo stile musicale di un club Afro non si riferiva specificamente al mixare brani di repertorio etnico africano, ma piuttosto all’atmosfera di “viaggio” che alcuni dj creavano mixando diversi generi partendo dal beat (spesso da incisioni africane del filone “world music”, ma anche elettronica tedesca o italo-disco rallentata) e sovrapponendovi melodia e live-percussion. Devi immaginarti questi Dj, alcuni molto famosi all’epoca (Baldelli e Mozart, Beppe Loda, Ebreo) che proponevano a una pista Afro un pezzo dei Kraftwerk più o meno in sync con canti tradizionali africani… dischi comprati nei piccoli negozietti indipendenti di cui il Nord-Italia era ricchissimo. Nasceva così il Cosmic Sound o Afro Sound. Ma non è un genere definito, perché non ha stilemi precisi a cui riferirsi… se non un atteggiamento artistico, o meglio, esistenziale.

Possiamo dire che hai trasformato un atteggiamento in un’estetica.

Sì, ho fatto molta ricerca in questa direzione. Non c’erano definizioni precise, riferimenti precisi, tantomeno a livello di “moda” cosmica. Ho deciso di partire dall’emotività, dal sentimento che stava dietro al “cosmico italiano” anni ottanta per creare la nostra personale estetica cosmica contemporanea. Ci sono dei riferimenti, delle linee guida estetiche, ma è soprattutto energia. Ho cercato di portare la dimensione del Club, non solo in termini di musica ma di unione e condivisione, anche nel brand.

Mi sembra che la musica sia stata fondamentale. Lo è anche nel presente, magari qui in studio mentre create?

La prima cosa che facciamo la mattina è accendere le casse e far partire la musica, e l’ultima cosa che facciamo la sera è spegnerle. Si ascolta abbastanza di tutto. Per ogni collezione c’è un tema più o meno definito. All’inizio ascoltavamo i classici afro-mixtape, i più generici che trovi su YouTube, quasi con un intento informativo per chi veniva a lavorare da noi. Nelle ultime stagioni ci scambiamo un po’ di tutto. Un giorno vorrei organizzare concerti o piccoli show-case qui in spazio, magari in atelier in mezzo alle macchine, per rendere visivo ed empirico questo nostro rapporto tra il creare a mano e il suono. Avevamo iniziato con degli eventi, qualche anno fa, e ora che sembra esserci di nuovo la possibilità di farlo vorremmo ripartire.

Il vostro atelier è fantastico e inoltre si vede che lo considerate alla stregua di una vostra creazione. Come si inserisce però nel macrocosmo Milanese? Mi sembra quasi di essere in un’isola protetta rispetto a tutta l’idea di movimento che suggerisce invece un posto come Repubblica, qui dietro…

Hai descritto bene la situazione. C’è questo blocco di grattacieli di fronte a un colosso dell’eclettismo come Stazione Centrale… e poi c’è questo quartiere basso, un sottobosco brulicante che non si vede se non passandoci attraverso, una zona “unbranded” rispetto a Porta Venezia e Loreto. Perché noi non siamo veramente a Porta Venezia, ed è una sfumatura che mi piace. La nostra Buenos Aires è Vittor Pisani.

Un quartiere unbranded, credo sia la definizione perfetta.

Sì, ed è un discorso interessante da fare adesso. Qui ci sono tantissime etnie, ci sono i market e i bar, c’è una Milano precedente fatta di spacci, abbigliamento e ristoranti dell’era mani pulite, e tutto è ancora separato e ci si limita ad osservarsi… rispetto ad altri quartieri dove magari quel tipo di cooperazione è già stata attuata, qui è tutto da fare. Siamo un quartiere in via di formazione, non so quanto ci si impiegherà. Un quartiere di passaggio che però cresce, e si popola. Che poi è difficile popolarlo, perché il prezzo al metro quadro è altissimo, ma basta guardarsi in giro per vedere che nascono cose, posti, vibrazioni, non solo ristoranti-catene. L’idea di essere una piccola casbah in mezzo a questo fermento e sotto ai grattacieli a noi piace molto. Quasi come un club sotterraneo. Abbiamo una geolocalizzazione che rappresenta molto l’estetica del brand.

A proposito di estetica del brand, i vostri capi sono molto particolari. Sia nella tecnica sia nella catena produttiva. Penso al concetto di ZeroWaste. Non è solo un’etichetta qualsiasi, si vede che ci tenete e che è strettamente collegato al vostro approccio. Poi immagino che a livello produttivo crei quasi sempre delle difficoltà.

Non quasi sempre, ma in tutti i casi. (Ride). Però sì, è un approccio un po’ peculiare. Mi piace parlare di responsabilità, ecco. Per tutte le nostre creazioni noi partiamo innanzitutto dal filo di recupero. Fili che finirebbero in discarica, noi li salviamo, andando a prenderceli direttamente nei laboratori e dai tessitori di maglieria. Oppure nei magazzini degli stocchisti. Una volta recuperati i fili, facciamo dei test appositi per capire come rendono. Da lì iniziamo a creare i capi in due modi: o direttamente qui in atelier con macchine a mano, quasi artigianalmente, oppure in modo sartoriale attraverso questa tecnica che abbiamo raffinato in Veneto, chiamata “agugliatura”. Fili di maglia infeltriti tra loro a formare una superficie. Tessuto 100% up-cycle, rigenerativo. Una tecnica particolare che noi stiamo reinventando in modo “nostro”. Grazie ad essa creiamo il nostro tessuto, praticamente. Lo abbiamo chiamato Doomboh. Il modo in cui lo utilizziamo è un altro gesto di responsabilità: la costruzione dei capi deve avere pochi sprechi. Persino i pochissimi tagli che avanzano li riutilizziamo per altri scopi. Vogliamo avere un sistema circolare, il più possibile. Un sistema virtuoso che nasconde molte difficoltà, ovviamente.

E magari a volte hai la tentazione di dire chi me lo fa fare...

Vero, ma per come lavoriamo noi, rispetto al settore della moda, vogliamo staccarci un po’ dal concetto di stagionalità e serialità, ritornare a un processo semi-artigianale… un approccio totalmente contemporaneo secondo me. Non siamo gli unici, e tutto ciò è necessario vista la situazione insostenibile cui il fashion è arrivato, non solo il fast fashion. Ci sono problematiche di scarto e consumo che progressivamente andranno curate. Noi stiamo facendo un lavoro un po’ avanguardista, una maglia alla volta.

Tra un po’ di tempo dici, lo faranno tutti?

Necessariamente. Rispetto al grande inquinamento della moda “diffusa” noi stiamo partendo dal radicale opposto, dalla “bottega artigiana” che crea oggetti unici, nessuno uguale all’altro. Questo ha origini italiane e rinascimentali. Una bottega artigiana che però vende online nel mondo… una condizione, al contrario, molto attuale e sostenibile. Al momento il nostro ruolo è quello di raccontare quest’idea di stile, di prodotto e di business, e la porteremo avanti fino a che si potrà.

Non a caso vi siete definiti fin da subito con la frase: “Siamo i punk multi-etnici della couture italiana”. Mi sembra che anche dopo i primi anni, nonostante siate cresciuti molto, non abbiate perso quell’attitudine.

Ma no, anzi, penso che il nostro percorso da punk-couturier sia appena cominciato, abbiamo tanto da fare e imparare, e dimostrare. Come per la cosmica italiana negli anni ’80, ci riferiamo a un concetto di “punk” più ampio, un atteggiamento rispetto al contesto, dove la parola punk nel nostro manifesto appare più per gioco che per definizione. Quello che vogliamo mantenere, nel tempo, è un particolare tipo di approccio DIY unito ad una forte componente semantica. Questa parola continua a tornare nelle nostre discussioni interne. C’è una semantica in Vitelli, forse è una parola un po’ snob, ma ci piace e ben definisce il nostro approccio. Per noi quello che importa non è solo cosa ti metti addosso, non vogliamo fare moda fine a sé stessa. Conta invece l’idea, l’identità, la cultura, la storia da cui il tuo look prende riferimento, e ciò che vuoi trasmettere alla gente vestendoti in un modo o nell’altro. Il capo non deve essere solo decorativo ma ci dev’essere di più. Quindi siamo felici di offrire qui, nei limiti dei nostri metri quadri, quello che siamo. Condivisione ed empatia sono valori chiave per noi. Parte della nostra semantica, appunto. Anche questo è la “cosmica” a Milano.