Questa è un’intervista anomala perché è la giustapposizione di due tipi di risposte, quelle scritte e quelle date a voce. Colpevolmente avevo inseguito e mancato Nathalie più volte, e alla fine le avevo mandato delle domande via mail. La secchezza delle sue risposte, insofferenti e al tempo stesso spiritose, mi hanno spinto a cercarla ancora, e ben me ne è incolto. Nel suo luminosissimo studio, pieno di vetrate, il registro si è ammorbidito, e il quadro si è riempito di storie e dettagli. Non li riporto tutti, ma non voglio neanche cancellare il primo tono. Aggiungo le seconde risposte alle prime, dove ci sono.

Raramente mi è capitato di incontrare un’artista del suo genere, di quelli che lavorano a oltranza, senza neanche sapere bene quello che uscirà dalle loro mani. Che dipinge senza „progetti“, senza ricerca, senza viaggiare, senza cercare le parole chiave per definire il proprio lavoro, anzi che non tollera l’esercizio di descrivere quello che fa. Nathalie preferisce che siano gli altri a leggerlo, a interpretarlo (evviva). E così, giorno dopo giorno, per un quarto di secolo, ha dipinto, disegnato, montato oggetti tridimensionali, senza mai pensare alla teoria, alle mode, alle PR, e neppure alle gallerie. La sua grande fortuna in quegli anni è stato un dealer che vendeva le sue opere a Hong Kong, pagando in anticipo e vendendo a collezionisti asiatici (ma ancora colonia dell’impero britannico). Questo le ha consentito di stare senza pensieri, per così dire, fino a che lui ha smesso. A quel punto anche lei è stata costretta a preoccuparsi delle cose noiose – procacciarsi gallerie e clienti, per esempio, fare delle pubblicazioni, rispondere alla mail – pur continuando a riempire il deposito con le opere. Così tante opere che ha potuto allestire la personale alla Kunsthalle di Vienna a cura di Luca Lo Pinto, Big Objects Not Always Silent, attingendo solo alla propria riserva, senza chiedere prestiti, e riservando fatica e budget unicamente alla costruzione della mostra. Ora inaugura una mostra da MEGA, Le mie credenze.

Zero: Stai per inaugurare una mostra da MEGA. In più occasioni Delfino Sisto ha dichiarato la sua passione per il tuo lavoro, e nella sua mostra a Viasaterna era impossibile non leggere un’influenza fortissima sulle sue opere. Come è partito il rapporto con il trio di Mega? Chi ti ha coinvolto per primo? Li conoscevi già da tempo?

Nathalie Du Pasquier: È stato Delfino a propormi di fare una piccola mostra, mi è molto simpatico, è un bravo fotografo, siamo diventati un po‘ amici e ha fatto delle belle foto per me, siamo in grande sintonia. Gli altri li ho conosciuti in un secondo tempo, une bella squadra.

MEGA è uno spazio che chiede agli artisti di lavorare in modo diverso da quello a cui sono abituati, con mezzi e strumenti estranei alla pratica usuale. Immagino quindi che non vedremo dipinti e neppure oggetti tridimensionali: ci racconti come avete pensato e strutturato questa mostra? Che cosa hai fatto, e come? Ti sei divertita? Ci sono stati imprevisti?

Le cose si susseguono in modo naturale, agganciandosi ad altre cose che già bollono in pentola. Questo è il mio modo di lavorare. Questo lavoro si collega ad altre cose che ho appena fatto, e sarà la fonte di altre cose a venire. Io mi diverto sempre quando lavoro.

La mostra si chiama Le mie credenze, intese sia come mobili che come l’universo dei miei riferimenti. Ho lavorato installando delle costellazioni di fotografie e immagini che in qualche modo hanno influito su di me. Poi vedrai come, aspettiamo che apra.

Nell’ultimo anno ho visto una tua mostra all’Isola inaugurata durante Sprint, un soundsystem che hai realizzato per la galleria Plusdesign in occasione dell’evento dei picò colombiani, Sonido Classic, hai fatto una mostra da Chamber a New York, sotto la High Line, e la grande mostra di Vienna curata da Luca Lo Pinto. Sono tutti curatori giovani, attenti, sempre più influenti in quell’area dove si incrociano arte e design “di ricerca”. Questo nuovo circuito di relazioni come influisce sul tuo lavoro?

Non so in che modo o se influisce sul mio lavoro. La vita è una e non posso sapere cosa mi sarebbe successo se fosse stata diversa o se avesse incontrato persone diverse.

L’incontro con Dafne Boggeri per SPRINT o con Luca lo Pinto sono stati interessanti, sono belle persone. Il mio lavoro non cambia molto, o lo fa in maniera imprevedibile, perché non è mai finalizzato a una mostra, non mi pongo il problema di un’invenzione specifica. Da sempre, mi alzo alla mattina e vengo qua, prendo i colori e affronto la tela. Ma non come una battaglia, semmai come un campo da gioco. Se mi mancano i soldi per i colori, disegno. Non amo gran che viaggiare, perché interrompe questo habitus: quando sono in un paese straniero non so che fare, mi annoio, non amo fare la turista. Pensa che una delle volte che sono andata a Hong Kong il mio dealer mi ha messo a fare ritratti alle persone che compravano i miei quadri, così io mi tenevo occupata e nel frattempo mi facevo un’idea di chi fossero questi collezionisti sconosciuti.

Anche se per 25 anni hai dedicato il tuo tempo e le tue energie alla pittura, il tuo nome viene instancabilmente associato ai quasi dieci anni di Memphis. Questo eterno ritorno, questo legame indissolubile, ti è stato in qualche modo di peso (al di là della parte bella, naturalmente)?

Questa impronta Memphis è vero, ritorna sempre. A volte mi infastidisce un po, ma non è tanto grave. Sono io a sapere che faccio delle altre cose e poi nella vita c’è sempre un inizio da dove deriva tutto il resto. No? Del resto è una cosa comune, anche a Bob Dylan chiedono sempre di replicare Blowing in the wind! Non voglio paragonarmi a lui, ovviamente, ma è vero che se si è attraversato un periodo o una fase di grande successo faranno di tutto per farti replicare sempre quello che hai fatto allora. Per fortuna ho potuto abbastanza ignorare tutto questo.

Tu hai avuto anche il privilegio, negli anni di Memphis, di collaborare con Fiorucci. Che ricordo conservi dell’universo Fiorucci? Potresti fare un paragone con la recentissima esperienza con American Apparel?

Ho lavorato 6 mesi per Fiorucci, non è stato un periodo lunghissimo. Passavano tante persone diverse, per una giovane era abbastanza divertente, ma stare in ufficio non faceva per me. Con AA era totalmente diverso, mi hanno chiamata perché volevano fare una collezione un po‘ in stile Memphis, ho detto why not? Tanto vale che lo faccia io, piuttosto che qualcun altro. Ho fatto una serie di disegni durante le vacanze estive, poi ho incontrato la stilista, Iris Alonzo, molto simpatica e in più o meno 3 giorni lei è venuta a Milano, abbiamo scelto dei disegni da stampare. Poi loro in LA hanno prodotto la collezione che è uscita 2 anni dopo.

Dopo avere vissuto il momento forse più glorioso del postmoderno italiano, che impressione ti hanno fatto il grande ritorno al concettuale degli anni Novanta-duemila, e poi questa, a volte affettata, insistenza sulla “theory” e sulla dimensione sociale dell’arte?

Scusa ma questa domanda non la capisco tanto bene. Non seguo molto questo tipo di discorsi. Il concettuale non mi interessa

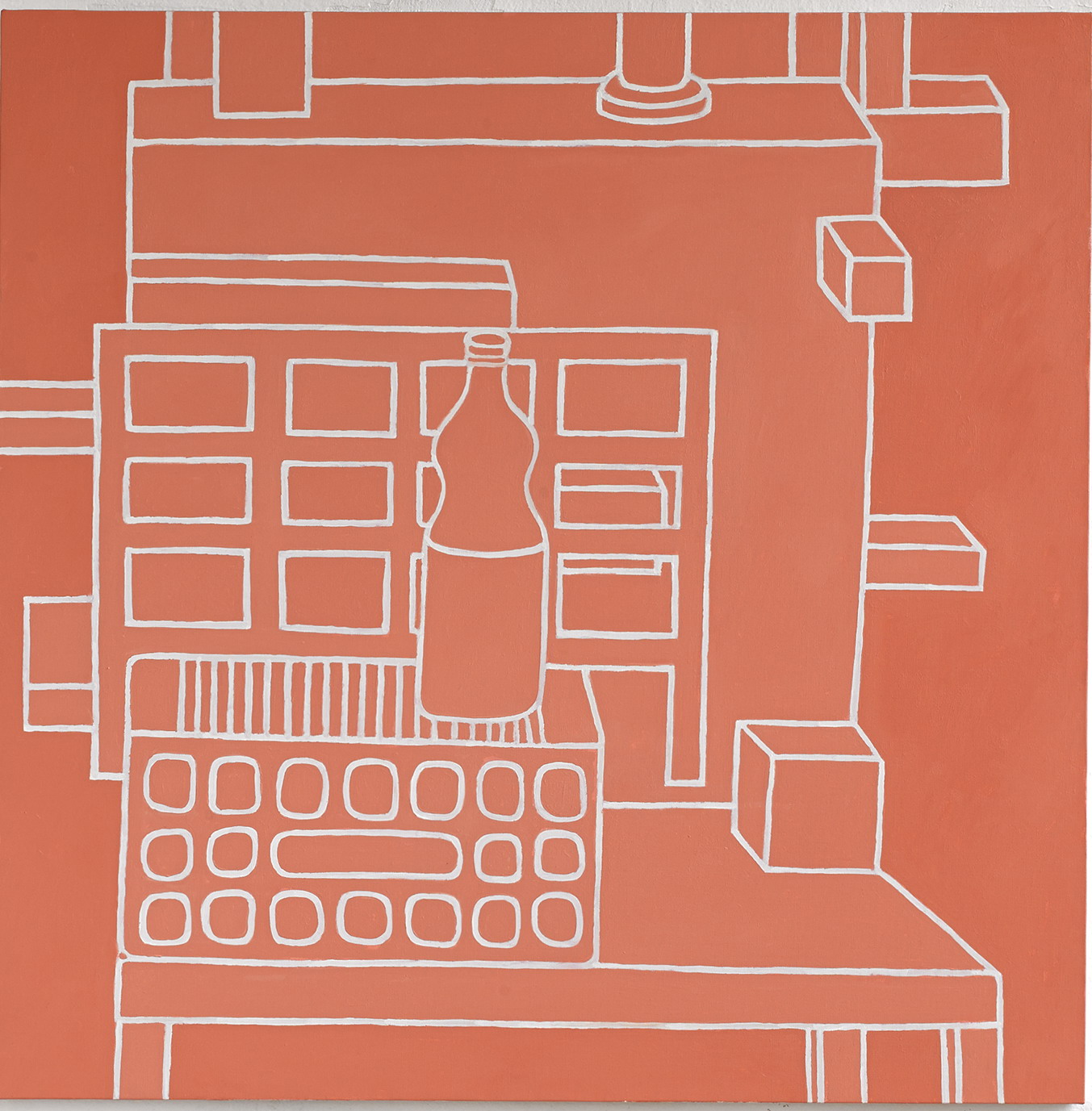

Leggo sempre un immaginario molto urbano nelle tue opere, anche quando non compaiono elementi figurativi espliciti, anche nelle nature morte più neutre a riguardo. È una falsa impressione?

Non è una falsa impressione. L’installazione di forme è sempre quello che mi interessa, i rapporti tra le varie forme, in fondo anche le città sono questo, poi però ci sono anche le persone.

Sei arrivata a Milano alla fine degli anni Settanta dopo la Francia e un periodo africano. Che posti frequentavi allora, e invece dove vai ora a mangiare, bere, incontrare persone?

Quando sono arrivata a Milano nel 79, non avevo molti soldi… Qualche tempo dopo, quando ho iniziato a lavorare, andavo in alcuni bar (Il banco, Café milano, La nave e un altro posto molto bello in via Ancona che però ha chiuso nell’81) abitavo con George Sowden e Garibaldi era il nostro quartiere, si mangiava nella trattoria sotto casa.

Dove abiti? Dove hai lo studio?

Abito in Sarpi e ho lo studio in Porta Nuova. Sono fortunata, posso andare sempre a piedi.

Che ne pensi della cosiddetta “rinascita di Milano”?

A me Milano non è mai sembrata morta e ho sempre amato la sua dimensione un po‘ provinciale, è la mia città ideale.

Chi sono le persone e quali sono gli spazi culturali che secondo te influiscono in maniera più positiva sulla città?

Scusami ma neanche a questa domanda so rispondere.