PROIEZIONI:

Beau ha paura

11 OTTOBRE – 16:30

PRESENTAZIONE con Ari Aster + PROIEZIONE Eddington

17 OTTOBRE – 20:30

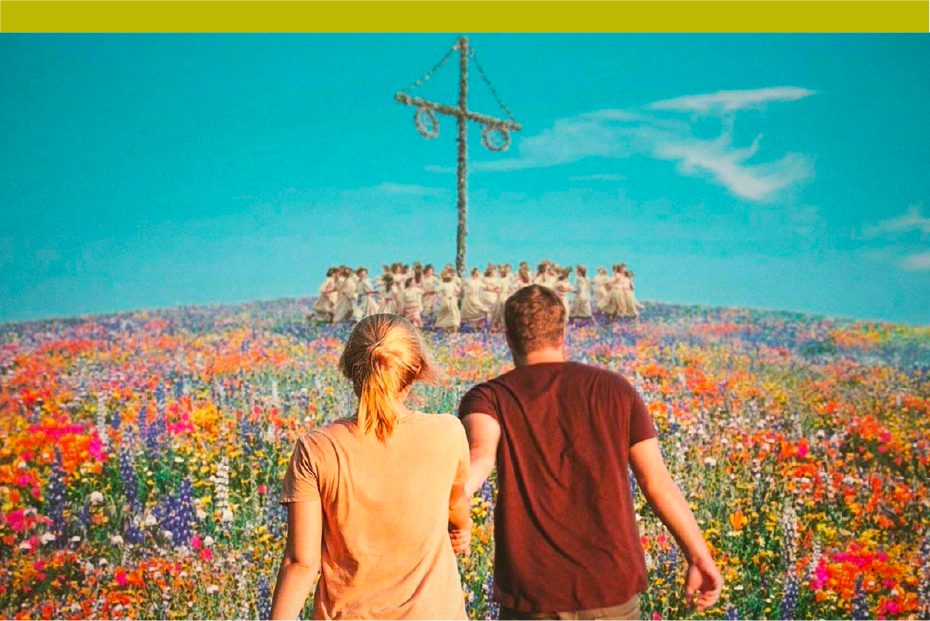

Midsommar (director’s cut)

19 OTTOBRE – 16:45

Come tutte le grandi storie, partiamo dall’inizio.

L’inizio per il cinema di Ari Aster è il suo cortometraggio di laurea, ed è all’insegna dello scandalo.

Chiedendosi quale fosse la cosa peggiore che potesse fare alla scuola che voleva renderlo cineasta dell’industria hollywoodiana, nel 2011 Ari Aster rispose con The Strange Thing About the Johnsons: un film in cui l’incesto e l’abuso sessuale agivano da primi e ultimi protagonisti. Pur trovando qualche difficoltà produttiva, la storia di un padre molestato dal figlio divenne immediatamente virale su internet.

Per quanto il primo approccio al cinema di Ari Aster sia una storia significativa e memorabile, se ripenso ai suoi successivi lungometraggi, mi accorgo che non ne ricordo davvero le trame. Quelle storie mi appaiono sfumate, dai contorni poco definiti, come un labirinto senza pareti. Eppure, come accade nei sogni, ne ricordo la percezione.

Non saprei ricostruire l’ordine degli eventi di Hereditary (2018), ma mi rievoca timori ancestrali nascosti in gesti quotidiani, rumori minimi e dettagli di una stanza troppo vuota per essere ordinata. Non saprei individuare un giudizio morale in Midsommar (2019), ma mi ha dato accesso alla comprensione di meccanismi di rituali antichi, esposti alla luce del sole, dove sacro e macabro trovano una loro sintesi. Non saprei distinguere il reale dall’illusorio nella narrativa di Beau is Afraid (2023), ma immagino come possa essere vivere all’interno di una psicosi in cui tutto è una reale allucinazione.

Il pubblico non osserva, ma subisce la scena. L’autore non rappresenta una sensazione, ma la riproduce nella percezione dello spettatore.

Attraverso uno specifico utilizzo del linguaggio cinematografico, Ari Aster apre le porte dell’invisibile, rendendo percepibili stati di coscienza altri – o quantomeno avvicinandosi a come potrebbero essere percepiti in prima persona. La direzionalità del suono, le lente panoramiche e l’eccessiva luminosità di Midsommar, la claustrofobia dei set in miniatura di Hereditary o i deliri metanarrativi di Beau is Afraid agiscono come dispositivi sensoriali. Il pubblico non osserva, ma subisce la scena. L’autore non rappresenta una sensazione, ma la riproduce nella percezione dello spettatore.

L’impercettibile movimento del mondo, l’erba che respira, il tempo che si dilata nella fotografia e nel montaggio di Midsommar, non servono a mostrare, ma a far percepire la sensazione di quando i personaggi assumono funghi allucinogeni. In questo senso, i film sembrano guardarsi da dentro, come se fossimo intrappolati nella mente vertiginosa di Beau o nelle radici del male della famiglia Graham, condividendone il loro stato di coscienza alterato, e smarrendo la distinzione tra pensiero e paranoia. Il cinema diventa esperienza diretta: la paura non è più tema, ma condizione fisica.

Alla fine tutte queste percezioni tendono verso la medesima direzione: l’elaborazione del trauma. Ogni film di Aster nasce da un lutto familiare, da un distacco che apre una ferita. I personaggi non elaborano razionalmente ciò che perdono, ma lo attraversano con il corpo dopo un viaggio tra smarrimento, confusione e vulnerabilità. È un cinema che passa e si evolve attraverso la materia filmica: nella luce, nel suono e nella durata. È un cinema che non parla dell’invisibile, ma lo rende fisico, tattile, quasi respirabile.

E noi, in sala, non siamo più semplici spettatori: condividiamo quello stato di coscienza alterato, quel trauma, quella vibrazione collettiva dove non si distingue più chi guarda e chi è guardato. È il rito stesso della visione, in cui si percepisce il nostro stesso atto di guardare.

Written by Tommaso Paris