Una decina di anni fa, durante un’intervista lo chef Arcangelo Dandini mi disse che abbiamo familiarità solo con un millesimo dei piatti della tradizione romana: «Una delle più ricche del mondo, che parte da Marco Gavio Apicio, passa per la cucina giudaico romanesca, quella del Rinascimento con Bartolomeo Scappi, cuoco dei papi, e arriva all’ultima, la pastorale-testaccina, che conosciamo meglio ma solo parzialmente». Il motivo di un forte legame tra una tradizione e il quartiere può essere velocemente spiegato con la presenza a Testaccio dell’ex mattatoio pubblico, ma la storia di come uno stabilimento industriale si sia trasformato in un ricettario è ben più complessa. Zero l’ha raccontata con Hyperlocal Testaccio, progetto realizzato in collaborazione con MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma: un gigantesco “magazine da passeggio”, una vera e propria mostra a cielo composta da oltre 130 manifesti affissi su 23 tabelle metalliche, che è stata “letta” dal 22 novembre al 21 dicembre 2024 in piazza Testaccio. Protagoniste dell’intero racconto sono state le cucine del quartiere, quelle passate e quelle attuali: luoghi dove il cibo porta con sé tante storie di vita; ambienti che sono veri e propri microcosmi in cui si incontrano ricette, cibi, oggetti e persone. Dal porto e dai magazzini annonari di epoca romana dove arrivavano alimenti da ogni parte del mondo, passando dalla costruzione del Mattatoio pubblico di fine Ottocento, dalle cui carni di scarto è nata la cucina del “quinto quarto”, che oggi rappresenta la tradizione della città per antonomasia, fino ad arrivare alle cucine contemporanee che riprendono e rivisitano l’intero cammino. Questo viaggio parte però da un altro punto della città: via Dei Due Macelli, in pieno centro, a due passi da piazza Barberini.

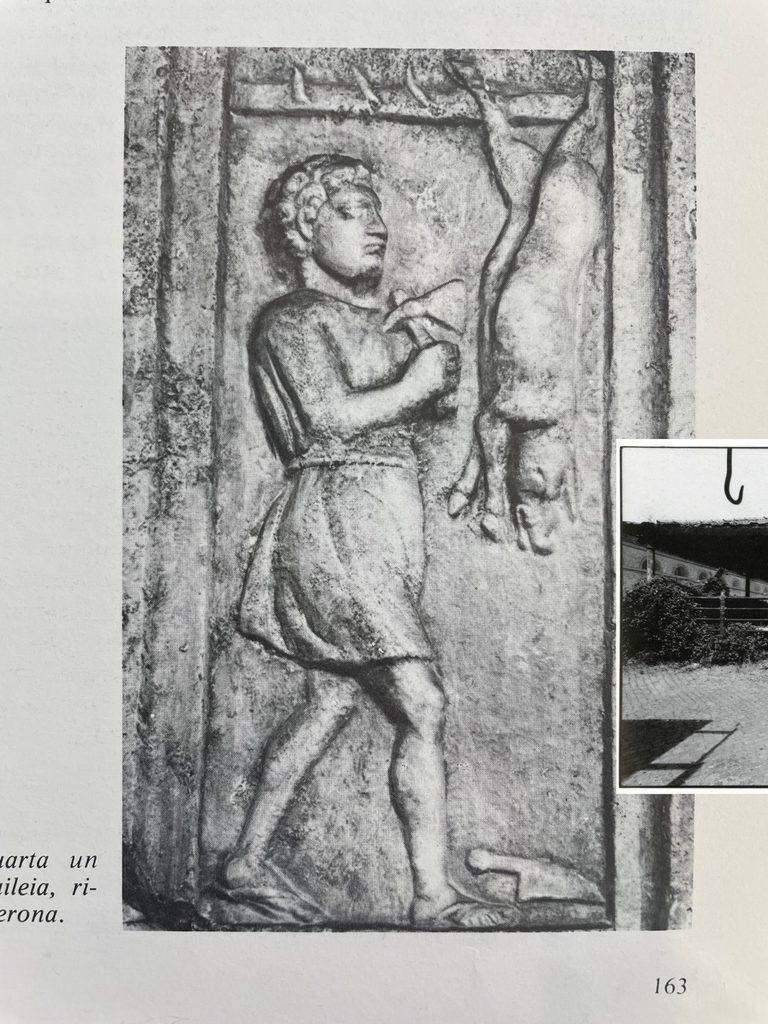

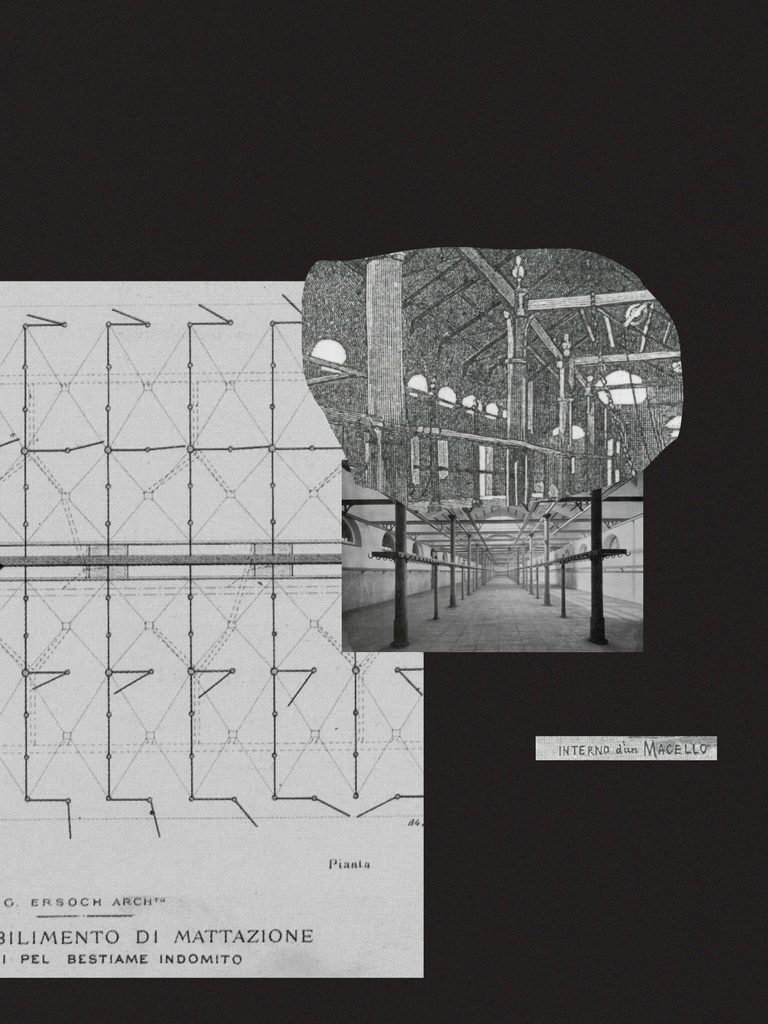

Questa via si chiama così perché in passato ospitava due punti di mattazione, uno dei quali appartenente al duca Mattei. Fino ai primissimi anni del XIX secolo la distribuzione della carne a Roma era garantita da piccole botteghe di privati macellai, sparse nei vicoli della città antica, entro le Mura Aureliane. Un’altra zona particolarmente importante era quella di Campo de’ Fiori, che veniva fornita da commercianti di carne della Tuscia: maremmani e cavallari che da qui iniziarono a diffondere il culto della Madonna della Quercia di Viterbo. Un culto condiviso anche da diversi pontefici, tant’è che nel 1507 Giulio II assegnò ai macellai di Roma la fatiscente chiesa di S. Nicola de’ Curte per ristrutturarla e consacrarla alla Madonna, che i macellai (detti volgarmente beccai) avevano chiamato a proteggere la loro neonata confraternita, affiancata alla già esistente università (a Roma le corporazioni di arti e mestieri si chiamavano universitas). Un legame cementato anche dall’ascesa dei frati domenicani del convento di Viterbo dedicato alla vergine arborea che, grazie alle continue donazioni di terre e bestiame da parte dei devoti, erano diventati tra i principali allevatori nei confini pontifici. La chiesa di Santa Maria della Quercia è lì ancora oggi, con un grande albero a farle ombra. Tra la piazza e la chiesa ci sono ancora diverse macellerie storiche, la Venerabile Compagnia dei macellai è sempre attiva, però di bestie in giro non se ne vedono più. Gli animali destinati ai piccoli macelli una volta attraversavano tutta la città, accompagnati da una gran cagnara in cui i loro versi si mischiavano alle grida del popolo che si accodava ai cortei di bestie e butteri verso le rispettive mattanze, godendo – e a volte soffrendo – di corride involontarie e mazzate date tra capo e collo. Gioacchino Ersoch, nella relazione per quello che sarà il progetto del nuovo mattatoio testaccino, racconta così queste parate: «Il bestiame bovino, e specialmente quello indomito della campagna romana, era introdotto in città dai butteri a cavallo, che con la voce e col correre innanzi e indietro, lo guidavano e lo spingevano alle rispettive macellerie. I buoi avevano, legate alle corne, delle lunghe corde che trascinavano per terra e che servivano poi a macellai per frenarli e tirarli indietro nelle botteghe. E qui lo spettacolo si faceva più serio per dover costringere la bestia ad entrare nel macello, da cui rifuggiva anche per l’odore delle carni macellate. Questa resistenza causava in una parte del pubblico spettatore dei sentimenti di ferocia, in altra compassione per i maltrattamenti che i beccai praticavano, aizzando e costringendo il bestiame al punto di ricevere delle mazzolate nella testa, con gran giubilo del popolo che applaudiva ai colpi». Urla, sangue, interiora, feci, animali randagi in cerca di cibo facile: mangiare carne era diventata una questione di decoro, salute e ordine pubblico. Contenuta, perché la popolazione pre Unità non raggiungeva nemmeno le 200.000 persone, ma pur sempre ingente.

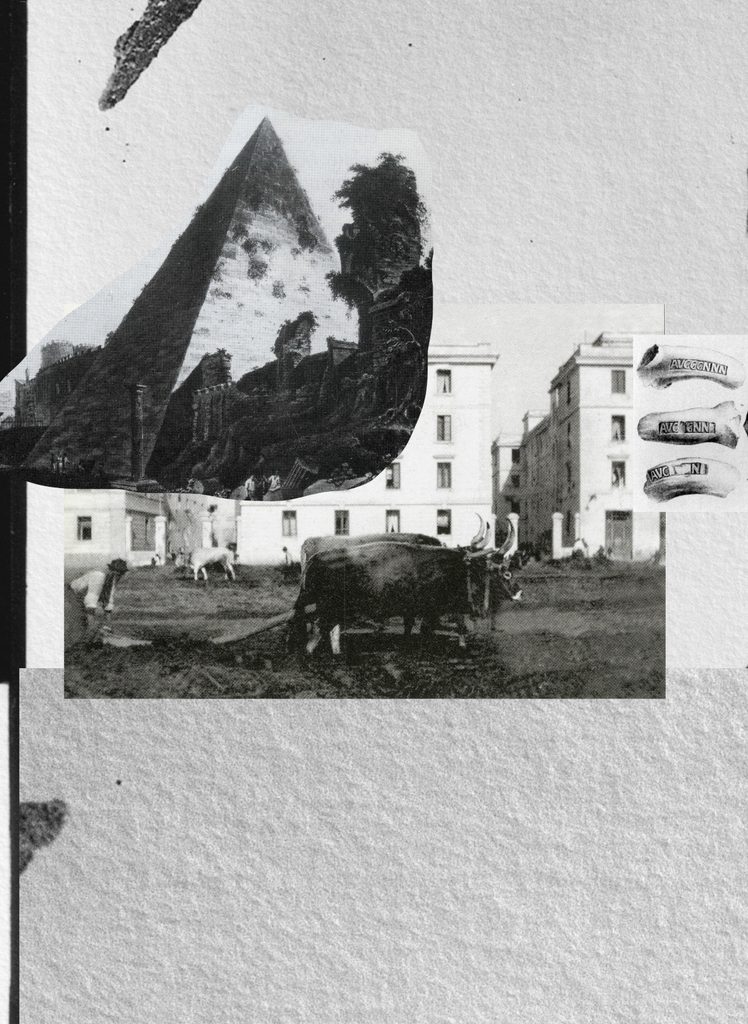

Si arriva così al 1824 e a Papa Leone XII, che stabilisce la costruzione di un mattatoio pubblico unico: progetto dell’architetto Marinetti; costruzione del bolognese Gaetano Ferrarini; zona prescelta, quella tra Piazza del Popolo e il Tevere, a ridosso delle Mura. La nuova struttura non risolve tutti i problemi, anzi, vengono disposti dei lavori di allargamento per comprendere anche la macellazione di ovini, caprini e suini che ancora veniva fatta al dettaglio, specialmente da parte di trippai e caprettai, e quella dei bufalini, che invece era per lo più appannaggio della popolazione ebraica. Il nuovo mattatoio si rivela negli anni una struttura inadeguata per una serie di problemi: era lontano dalla ferrovia e dalla zona sud-ovest della città da cui provenivano buona parte dei capi; scarti e liquami si riversavano nel Tevere a nord della città, con miasmi e materiali in decomposizione che inquinavano tutto il tratto urbano verso il mare; la popolazione della Capitale del neonato Regno d’Italia era in crescita esponenziale; infine, un nuovo piano regolatore aveva posto l’obiettivo di costruire un ponte – il futuro Ponte Margherita – esattamente in corrispondenza dell’impianto, con l’inevitabile sventramento della pelanda dei suini. Di certo non si poteva tornare alle corride nei vicoli dei rioni, per cui la decisione fu quella di creare un nuovo impianto nella parte meridionale della città, individuata nell’area tra le Mura e Monte Testaccio, con progettazione assegnata all’architetto Gioacchino Ersoch e approvata in via definitiva il 21 luglio 1888. I lavori di costruzione andarono avanti spediti, tant’è che il 28 novembre dello stesso anno fu ultimata la costruzione della pelanda e il giorno successivo, alle otto del mattino, i primi cinquecento suini già venivano distribuiti in città. La storia moderna e contemporanea di Testaccio inizia dunque a cavallo dell’unificazione dell’Italia, per risolvere un problema di approvvigionamento alimentare attraverso idee e metodi moderni, così come tecnologiche e moderne sarebbero dovute essere le attività industriali alle quali si immaginava di consacrare l’interno neonato quartiere. Per questo motivo le sue vie furono intitolate a scopritori, pionieri e scienziati e venne dato il nome di piazza dell’Industria a quella che sarebbe poi diventata – ed è tuttora – piazza di Santa Maria Liberatrice (per la costruzione della chiesa si sarebbe dovuto aspettare il nuovo secolo).

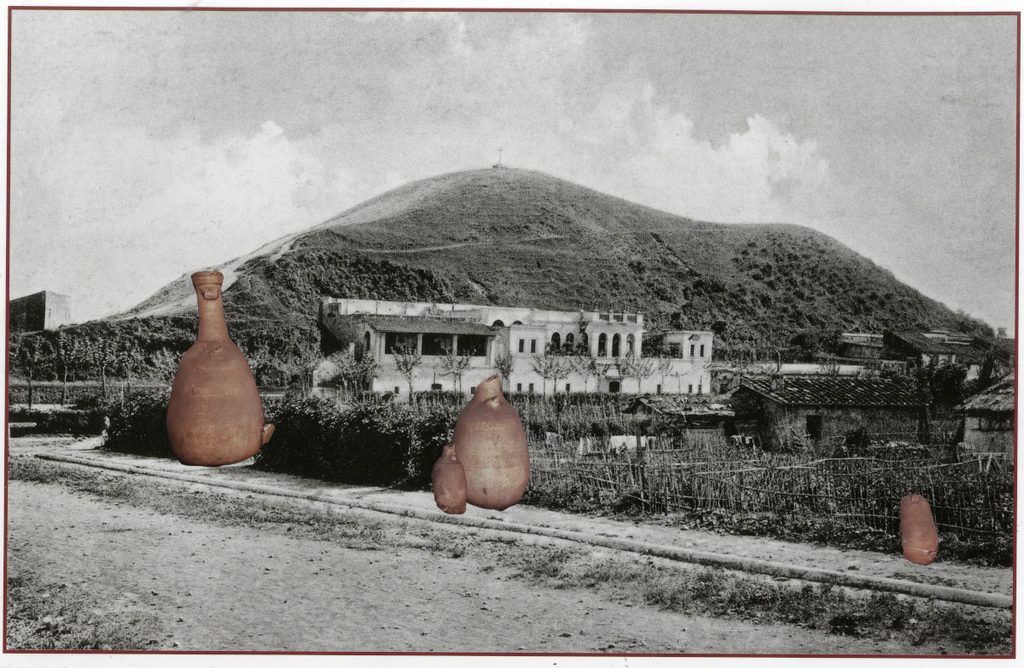

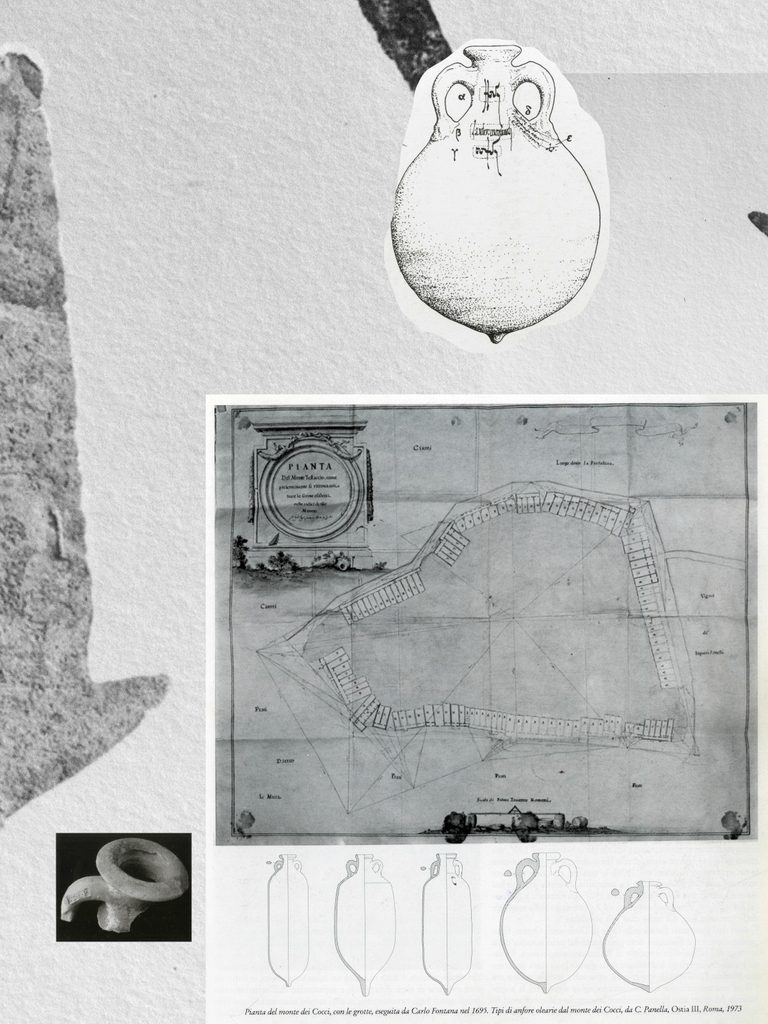

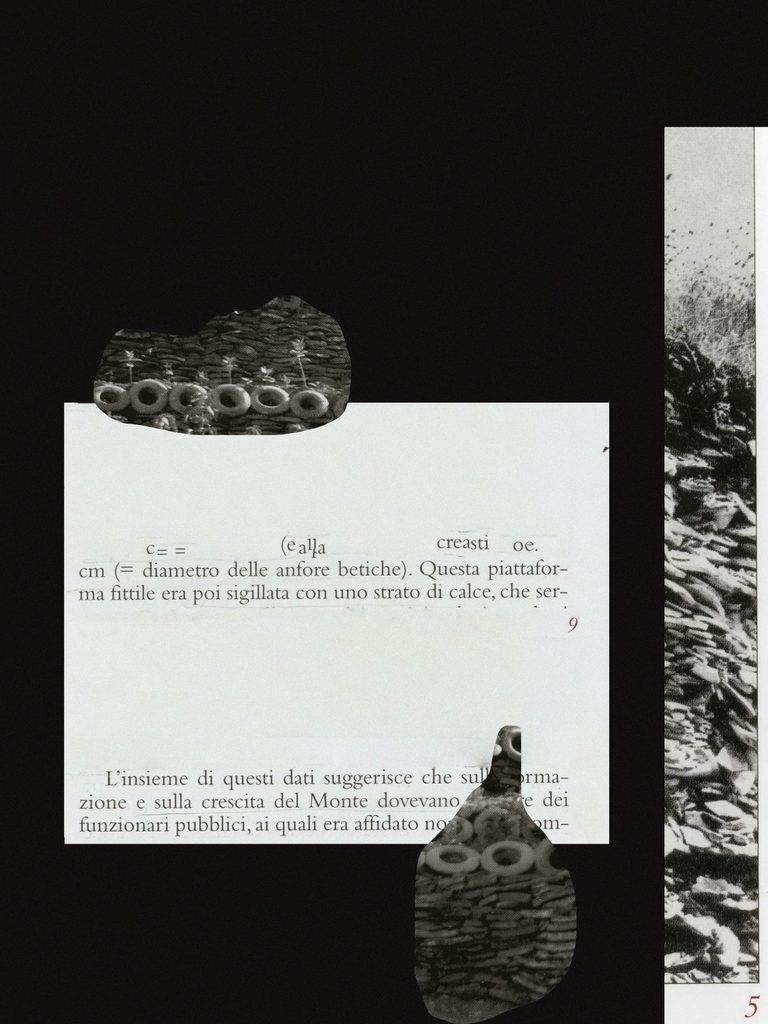

Quello tra Testaccio e il cibo è un legame però millenario, come se il destino di questa zona fosse stato scritto già dagli dèi del pantheon latino. Determinante la vicinanza al fiume. Qui infatti venne costruito lo scalo portuale denominato Emporium che andò a sostituire il precedente e più piccolo porto fluviale del Foro Boario. Se ne incaricarono nel 193 a.C. Marco Emilio Lepido e Lucio Emilio Paolo, che crearono anche la struttura di immagazzinamento del Porticus Emilia. Alcuni resti del porto sono tuttora visibili lungo gli argini del Tevere, all’altezza della piazza che porta questo nome, piazza dell’Emporio. Oltre al Porticus – i cui resti sono invece incastonati tra alcuni palazzi di Testaccio – vennero fatti costruire altri depositi annonari per garantire l’approvvigionamento della città: l‘Horrea Galbana, la cui prima costruzione si fa risalire al console Servio Sulpicio Galba (II secolo a.C.) e il restauro all’Imperatore Galba (I secolo d.C.). Bisogna immaginarsi una città in cui dovevano essere sfamate circa un milione di persone, con prodotti che arrivavano da un impero che andava dall’Atlantico al Medio Oriente: una varietà e commistione di odori, sapori e alimenti che anche oggi risulterebbe abbacinante. Heinrich Dressel, archeologo attivo nella seconda metà dell’Ottocento, analizzando le incisioni sulle anfore di Testaccio scoprì ad esempio che l’olio arrivava in grande quantità dalla Betica spagnola (più o meno l’attuale Andalusia). Una volta svuotate, le anfore non potevano essere riutilizzate a causa del deterioramento dei residui che diventavano velocemente rancidi. I resti distrutti furono così accumulati in un’area non lontana dal porto, in maniera ordinata e in una quantità tale (si stima cinquanta milioni) da formare nel tempo una collina alta trentasei metri e dalla circonferenza di circa un chilometro, sulla cui superficie oggi si trovano abitazioni e una fitta vegetazione, e nelle cui cavità esistono grotte dalla storia secolare e dagli utilizzi più vari. Un’operazione antropica gigantesca, che non poteva non essere il tratto distintivo della zona, nonché l’identificativo toponomastico: Testaccio, dal latino testaceum, aggettivo derivante dal sostantivo testa, che indicava genericamente un manufatto di terracotta.

L’impero si consuma, la città si restringe e anche Testaccio perde d’importanza perché di merci e derrate ne servono sempre meno. La zona torna a essere per secoli un giardino dentro le mura, coltivata con orti e viti, adibita a scampagnate e bevute e, per un largo tratto, sede dei ludi carnevaleschi, quando si popolava per le giostre agli anelli, i pali equestri e la caccia ai maiali e ai tori lanciati con sei carrette dalla cima del Monte. Animali che, spaventatissimi, iniziavano a correre in lungo e in largo prima di essere infilzati da cavalieri e popolani. Secoli dopo è ancora il bestiame a essere protagonista e a dare a Testaccio la sua attuale identità e fisionomia di quartiere. Il piano regolatore disegnato dal tecnico comunale Alessandro Viviani nel 1873 immagina qui una nuova Roma industriale. Si acquistano i terreni, si completa il piano di urbanizzazione con la sistemazione del nuovo mattatoio comunale tra il Tevere e le Mura, e si inizia a edificare per dare alloggio alla nuova classe operaia. Si costruisce male all’inizio, nonostante i progetti siano a firma Ravinetti, Magni e soprattutto Carlo Tonelli, proponendo delle visioni distorte dell’isolato. La prima zona a svilupparsi è quella intorno a piazza Testaccio (allora piazza Mastro Giorgio), tra via Marmorata e via Galvani. Intorno alla piazza, Tonelli realizza degli edifici abbastanza soleggiati e dai volumi ariosi, ma lungo via Marmorata i caseggiati, costruiti in via definitiva con il chiaro intento di ricavare quante più abitazioni possibili, diventano soffocanti e bui. La febbre edilizia post-unificazione porta immediatamente a fallimenti e speculazioni e, intorno al 1890, le difficoltà diventano una crisi vera e propria. Nel frattempo cambiano anche le proprietà di lotti e terreni: ai privati Marotti, Frontini, Geisser, primi edificatori del quartiere, subentrano L’Istituto Romano di Beni Stabili, la Cassa di Risparmio e il Banco di Napoli. Dopo la sua fondazione con la cosiddetta Legge Luzzati, nel 1903 arriva anche l’Istituto Case Popolari. Si tornano così a costruire nuove abitazioni, questa volta con più criterio, e vengono affidate ad alcuni tra i progettisti che hanno determinato l’attuale cifra architettonica della città: Giulio Magni, Innocenzo Sabatini, Quadrio Pirani, Camillo Palmerini, fino ad arrivare all’esotico e terrazzatissimo caseggiato di Carlo Broggi in piazza dell’Emporio. Intanto nel quartiere è arrivata anche la Chiesa di Santa Maria Liberatrice, situata esattamente all’incrocio delle due griglie che costituiscono la pianta del quartiere; i Mercati Generali (qualche centinaio di metri più in là sull’Ostiense) e lo Stadio con quattro tribune dipinte di giallo e rosso.

Quale quartiere sia Testaccio in questi anni lo descrive minuziosamente un’indagine pubblicata nel 1912 e divenuta storica, “Come vive il popolo a Roma: saggio demografico sul quartiere Testaccio”. La condusse Domenico Orano, intellettuale, filantropo e consigliere nella giunta del Sindaco Ernesto Nathan, che dedicò i suoi studi e la sua vita al quartiere, formando anche il Comitato per il miglioramento economico e sociale e spendendosi per la nascita di una biblioteca popolare, di un ricreatorio femminile (dedicato ad Anita Garibaldi), di un cinematografo, di un ambulatorio e di altre attività ancora. Il ritratto del quartiere dipinto da Orano è a tinte fosche, pressoché dantesche, colpa dello sfruttamento sociale ed economico capitalista, colpa anche di vizi e viziacci di classe che diventano ulteriori catene ai piedi. Questo però non impedirà ad Orano di mantenere una fede incrollabile nel popolo e nella sua sostanziale forza e bontà, che necessita solo di essere riconosciuta e coltivata.

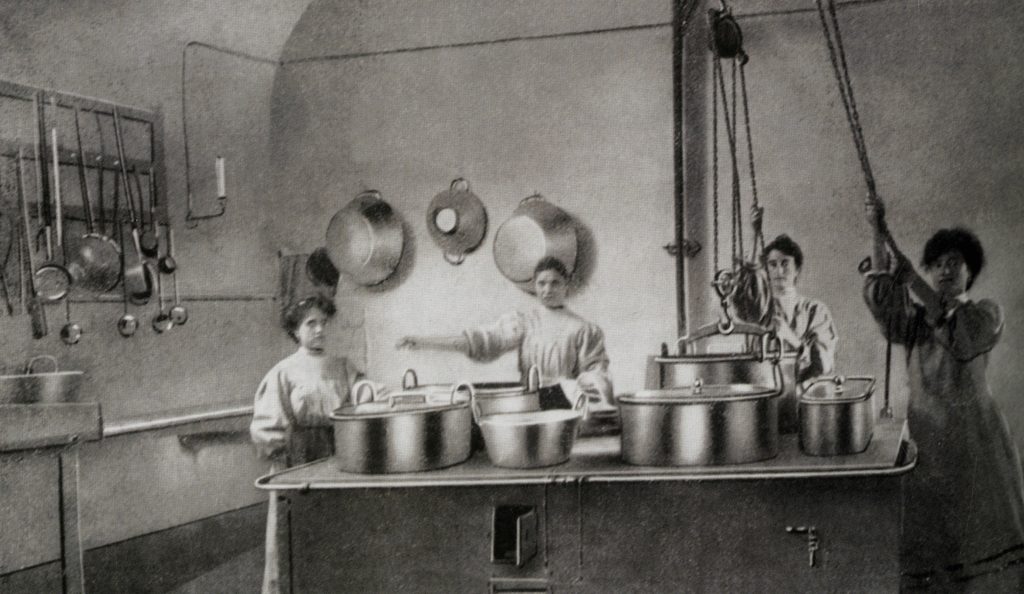

«Il Testaccio è un quartiere essenzialmente operaio. Per i romani esso è un centro di malavita, un domicilio coatto di pregiudicati. Un buon borghese non ne parla che con orrore e non nasconde la sua avversione al pensiero di dovervi abitare. Pregiudizio questo, perché il Testaccio è, in confronto ad altri quartieri popolari di Roma, migliore […] al Testaccio l’anima del popolo vibra fortemente, perché vi convengono i macellai della Capitale e vivono molti di quei popolani, fieri del loro spirito ribelle, impulsivi nei loro atti, rapidi nei divisamenti, violenti nelle azioni, sentimentali in amore, feroci nell’odio, orgogliosi nei gesti, sprezzanti del pericolo, facili all’amicizia come alla vendetta, alla stretta di mano come alla coltellata». Al momento delle rilevazioni, Testaccio fa ancora parte del Rione Ripa e, secondo i calcoli di Orano, ci vivono oltre 9.000 persone, perlopiù romane, con una discreta percentuale di abruzzesi, marchigiani, umbri ed emiliani: «Il primo nucleo del quartiere si formò coi romani operai del Mattatoio, un tempo abitanti turbolenti del Rione Regola e coi conciatori di pellami, oggi sparsi fra l’estremo limite della Marmorata, la porta San Paolo e il quartiere propriamente detto delle Concie, fuori la porta medesima». È essenzialmente un quartiere proletario e operaio, dove la percentuale di borghesia non raggiunge il 6% ed è rappresentata da “industriali” e negozianti. Il Mattatoio fa la parte del leone con circa 2.000 persone che ogni giorno gravitano nello stabilimento, tra «Padroni beccai, moscetti, garzoni fissi e avventizi, tripparoli, fegatari, grassaroli, vaccinari, mediatori, negozianti di bestiame, sensali, garzoni boari», più il personale che annovera «veterinari, scopini, custodi, portieri e impiegati amministrativi». A Testaccio ci sono poi piccole attività per la lavorazione del legno, del ferro, del marmo, dei selci per le strade, fabbriche di mattonelle, una di vetture, una vetreria, concerie e altre industrie minori. Altre attività ancora sono attorno al quartiere, ma chi ci lavora abita a Testaccio (Orano conta circa 2.750 operai in questa categoria). «Il Mattatoio ha un’azione poderosa nella vita del quartiere e imprime alla massa operaia un carattere tutto speciale ed unico in Roma», commenta.

Fatta eccezione per una percentuale minore, ma non trascurabile, di disgraziati che sopravvivono tra grotte, orti e baracche, la maggior parte della popolazione vive in case inserite all’interno dei palazzi di nuova costruzione. E ci vive malissimo, in perenne sovraffollamento e spesso in condizione di subaffitto: «Vi sono 635 abitazioni dove vivono 2 famiglie, 67 ove ne vivono 3, 14 ove ne vivono 4, 5 ove ne vivono 5» e così via. Orano si è intrufolato in ognuna di esse per portare avanti la sua indagine, trovando “cose che voi umani”: «Vidi letti nelle cucine, nei corridoi d’ingresso, nei passetti, negli anditi che comunicano coi cessi, nei cessi stessi, ove questi prendono tutta la lunghezza della camera. In via Vanvitelli 4, interno 29, il subaffittato era esteso non alla sola cucina ma anche al cesso. In via Mastro Giorgio 81, interno 205, l’abitazione era formata da una grande cucina terrena in cui dormivano otto persone, moglie, marito e sei figli». Un circolo vizioso fatto di rialzi dei padroni agli inquilini che praticavano il subaffitto, scaricato a sua volta sui subaffittuari più poveri. Una quotidianità degli spazi domestici che definire caotica è dir poco, tra dinieghi costanti a pulire lo sporco altrui e una ricerca della privacy che porta a trasformare in bagni anche le camere da letto, con bisogni che ristagnano a lungo in conche e pitali: «I cessi sono il più delle volte impraticabili, semioscuri e con deficienza assoluta di acqua […] la cucina diviene una specie di immondezzaio, tutta ingombra di letti e di oggetti, usata nello stesso tempo come luogo di riposo, come cucina e stanza da pranzo, senza possibilità di ordine e di pulizia, nido di animali che escono ed entrano indisturbati dal condotto dell’acquaio». Tutto questo sorvolando sui cortili ricolmi di immondizie di tutti gli inquilini, l’odore acre dell’olio e del sego per l’illuminazione e altre nefandezze varie: «Il sudiciume è il vero sovrano delle abitazioni popolari».

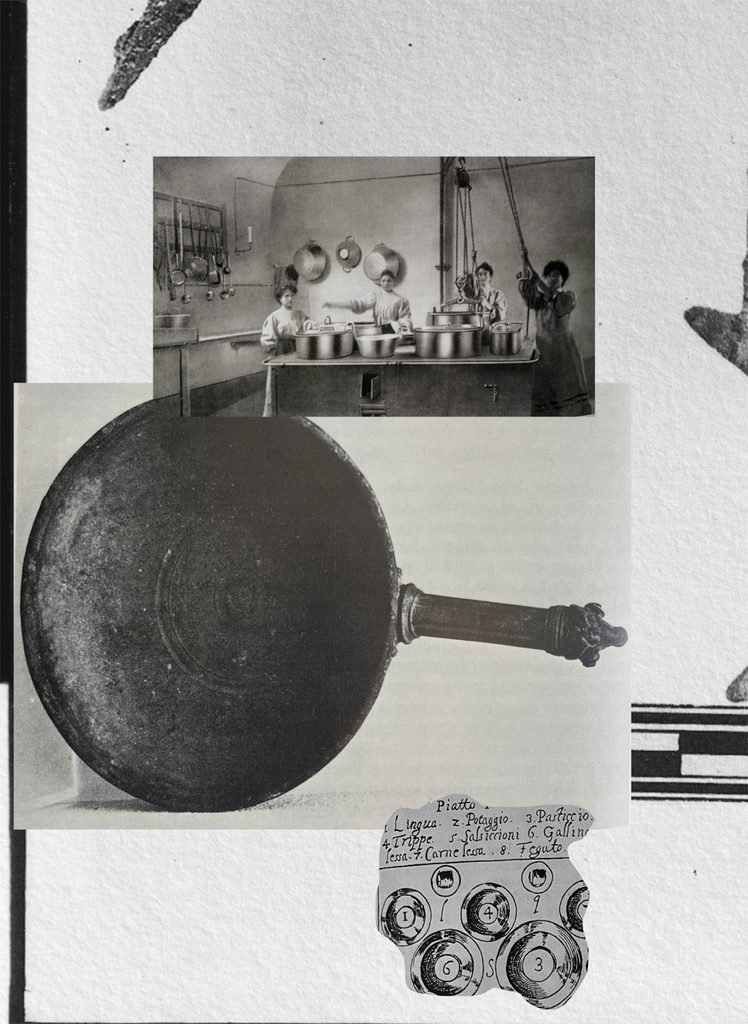

Anche quando la cucina viene utilizzata come tale, le cose non vanno affatto meglio: «Il cibo è di frequente condito in un unico grande piatto e spesso è lasciato nello stesso tegame nel quale fu cucinato. Esso viene collocato in mezzo alla tavola e tutti i componenti della famiglia vi attingono come ad un’unica fonte. […] una stessa forchetta ed un unico cucchiaio servono spesso per più persone. Il bere nello stesso recipiente è antica consuetudine. In famiglia alle bottiglie di vetro bianco è sostituito il fiasco». Non stupisce quindi che in questo totale caos domestico gran parte della vita post-lavorativa del testaccino medio si svolge all’osteria, luogo frequentato per nutrirsi, ubriacarsi, giocare, ma anche dove consumare pasti assieme all’intera famiglia, in alternanza alle mense popolari come la Cucina Economica del Circolo San Pietro: «Per il bisogno di respirare liberamente, per il desiderio di avere per qualche ora la illusione di una vita più comoda e meno triste, è del tutto naturale che l’operaio cerchi all’osteria quel conforto che la casa non gli dà [….] gli operai danno di frequente convegno alla moglie ed ai figli alla bettola per il pranzo o la cena. La moglie porta con sé il vitto che viene cucinato dall’oste o direttamente dalla donna stessa e all’oste si chiede solamente il vino […] per le abitazioni ove sono i subaffittuari l’osteria, se non esistesse, bisognerebbe crearla». Ecco il crogiolo fondamentale dove prenderà forma buona parte del ricettario romano moderno, dove vengono cucinati i tagli del quinto quarto dati alle maestranze del Mattatoio o rimediati alla meno peggio, alternati a minestre, verdure dagli orti e dai mercati e anche a lumache, anguille e rane che venivano dal fiume (leggere a tal proposito il famoso ricettario romano di Ada Boni, anch’esso di primo Novecento). «Un operaio non passa in media meno di due ore al giorno all’osteria […] il consumo del vino è generale ed è il vero alimento del popolo […] le osterie e le trattorie ove si vende vino sono 38 e il vino consumato in esse sale in media dagli 11 mila ai 12 mila litri al giorno, scaricando ogni oste pure in media circa una botte (960 litri) alla settimana. Si aggiungono alle 38 osterie e trattorie gli 11 negozi di generi alimentari e 2 privati e si avranno 51 spacci di vino, senza tener conto delle Grotte del monte Testaccio che ospitano 13 magazzini generali di vendita all’ingrosso, ma dove spesso e volentieri il vino è venduto a mezzi barili, a quartaroli e a fiaschi». Una facilità alla bevuta che parte sin dalle prime ore del mattino: «Non vi è operaio a Testaccio che, prima di recarsi al lavoro, e spesso digiuno, non prenda la ‘palletta’, la caraffina di acquavite. Lo schizzo (acquavite e rum) nel caffè è cosa comune anche alla donna». Un alcolismo dilagante insomma, che si cercò di limitare con esiti tragicomici – e tremendamente contemporanei – imponendo divieti di somministrazione: «In un quartiere popolare è ben difficile determinare dove finisce l’osteria e dove comincia la trattoria. L’oste dovrebbe essere il bettoliere che vende vino, ma non cucina. Ma tutti gli osti cucinano […] la differenza in realtà resta solo nella denominazione della patente e della tassa che pagano. A Testaccio anzi molte osterie sono tenute con più proprietà delle trattorie. Avviene quindi questo curioso caso. L’operaio abbandona l’osteria e diventa cliente della trattoria distante dalla prima pochi passi e beve e gioca liberamente sino alle undici, e spesso sino a mezzanotte e all’una, sotto gli occhi e in compagnia di quegli stessi agenti dell’ordine che se lo trovassero all’osteria vicina, dovrebbero dichiararlo in contravvenzione».

Orano si sofferma molto sulla dieta e l’alimentazione degli abitanti di Testaccio, trasformandola in un doppio terreno di denuncia. Da una parte infatti la scarsità di risorse costringe la popolazione a rifornirsi ai soli mercati di quartiere, dove arriva la merce di terzo e quarto ordine; dall’altra c’è il fenomeno dell’usura da parte dei mercanti stessi che vendono beni di prima necessità con gli interessi e si muovo in modalità corporativa e minacciosa nei confronti di chi prova a vendere al dettaglio a prezzi inferiori: «Le derrate vengono scelte più e più volte. La prima selezione è fatta dagli intercettori per gli ‘hotels’ di primo ordine e per le più ricche congregazioni religiose, la seconda, che va ai mercati di rivendita del centro e dei negozi, è quella di cui si giova la classe agiata e borghese. La terza forma lo scarto di seconda qualità e va a finire in infiniti rigagnoli per l’alimentazione della classe operaia […] il Testaccio è tagliato fuori dalla città dal Lungo Tevere che dal ponte Ponte Palatino va sino alla via Marmorata, e occorrono circa trenta minuti per arrivare al mercato di rivendita più vicino, che è quello di piazza Montanara. Per non perdere tempo o non spendere denaro in mezzi di trasporto gli abitanti devono forzatamente servirsi delle merci che nel quartiere si vendono». L’indagine annovera minuziosamente anche i piatti e le ricette più in uso, che delineano un quadro generale di disordine alimentare, aggravato dall’abuso di vino: «Centinaia di famiglie fanno delle minestra al battuto, composta di acqua, lardo, odori, conserva con pasta, il pranzo e la cena, il fondamento quotidiano. […] generalmente la minestra col battuto è composta di pasta e patate, pasta e cavoli, riso e patata, più raramente di pasta e fagioli. Alcune volte alla pasta sono sostituiti gli ortaggi (carciofi, cavoli, rape). La carne – ironia nel quartiere ove è il Mattatoio – è cibo di lusso, che si mangia nelle grandi occasioni e sempre o quasi nelle qualità di scarto […] i cibi più appetitosi per il popolo minuto sono il maiale (dall’ottobre al marzo) e l’abbacchio che a Roma si consuma sino dopo Pasqua. ‘Quando manca il maiale il popolo sta male’, ho sentito più volte ripetere nelle osterie del Quartiere. E il maiale lo si mangia sotto forma di braciole, di costarelle, di sangue coagulato, di zampetti e ginocchietti […] la classe operaia nel nutrimento cerca di raggiungere due intenti in urto l’uno con l’altro: spendere il meno possibile ed empirsi il ventre» motivo per cui «le due minestre col battuto e coll’olio e la pastasciutta formano le basi del nutrimento operaio». Un po’ meglio se la passa chi lavora al Mattatoio, sia per questioni di salario che per facilità nel reperire carne quotidianamente: «Le famiglie degli operai del Mattatoio hanno il loro cibo prediletto nella ‘pagliata’. Questo è piatto ricercato dai macellai, dai vaccinari e dai buongustai [….] alcune categorie dei lavoratori del Campo Boario e del Mattatoio sono quelle che si nutrono meglio. La carne ad essi non manca mai e la loro condizione economica – dati i bisogni – è pari alle migliori della classe borghese». Sovraffollamento, cibo povero, consumo indiscriminato di vino, condizioni igieniche, cui si aggiungono pratiche sessuali promiscue e sotto i fumi dell’alcool, gioco d’azzardo, debiti con i monti di pietà e usura vera e propria. Una situazione a dir poco turbolenta a cui lo stesso Orano cercherà di porre un freno con la sua attività politica e filantropica nel quartiere, bruscamente interrotta nel 1918 a causa dell’influenza spagnola.

Cent’anni fa c’è già in nuce il quartiere degli anni a venire, che non cambierà poi molto. Testaccio resta sostanzialmente un quartiere senza industrie, un po’ perché sono spostate lungo la via Ostiense e in altri quartieri di Roma, un po’ perché durante il Fascismo la città viene concepita come polo amministrativo e di potere, aprendo definitivamente la pista al settore terziario, come già era avvenuto in occasione dell’Unità d’Italia. Il periodo successivo al secondo conflitto mondiale quindi non genera grandi novità: Testaccio rimane sostanzialmente una sorta di periferia popolare intramoenia, con il Mattatoio come cuore pulsante e principale lascito dello slancio industriale, di cui il quartiere mantiene un ricordo nell’organizzazione urbana e nel canone abitativo. Il mattatoio chiude nel 1975 e questo segna una nuova fase: dalle estati nicoliniane alla bagarre per la sua riqualificazione, puzzle che ancora oggi non ha tutte le tessere al proprio posto; dai decenni di clubbing notturno e profondo alla ZTL e allo spostamento del mercato da piazza Testaccio alla zona antistante il Mattatoio, movimento che ha riportato le sue tante cucine al centro del quartiere. Il cibo da qui non se n’è mai andato, anzi. Ha viaggiato e continua a viaggiare nelle frequenze multiculturali di esperienze come quelle di Ararat e del Villaggio Globale; in quelle della ristorazione che rinnova e reinventa la tradizione dei fagottari, delle osterie, dei beccai e del quinto quarto. Il cibo viene raccontato dal giornalismo gastronomico che se ne innamora; passa dal primo Roma Club della città a un’istituzione secolare come il Circolo San Pietro, viene (ri)portato in strada e in piazza; passa nei forni, nei lotti e anche nelle grotte, ricordando che l’alimentazione ha bisogno di tempo, di affinamento e stagionature; riaffiora nei ricordi dell’attivismo politico che attraverso il cibo creava socialità alternative. Un quartiere e le sue cucine, in una città che non ha mai smesso di ritrovarsi a tavola e invitare a sedersi chi mette piede nei suoi confini, che sia la prima o la centesima volta.