“Nella maggior parte dei casi i seminterrati non sono fatti per le persone. Sono destinati a essere occupati da lavatrici, automobili, bottiglie di vino o caldaie. Se le cucine servono per cucinare, le sale da pranzo per mangiare e le camere da letto per dormire, i seminterrati restano invece indefiniti: sono semplicemente sotterranei, o underground. Sono nascosti alla vista e aperti all’interpretazione. Quando le persone vi entrano, sono libere di fare qualsiasi cosa”.

Parola di Anthony Huberman e di migliaia e migliaia di artisti, musicisti, inventori, creator e maker che dalle quattro mura sotto cosa hanno tirato su piccoli imperi. Negli spazi di Basement Roma in viale Mazzini 128, lì dove CURA. ha da tempo spostato le sue attività espositive, a partire dal 10 settembre si tenterà un nuovo esperimento: capire come un basement può ospitare anche una biennale d’arte contemporanea. Sarà un’esperienza tutta nuova per la città: frenetica, molteplice, per tutti i media, per tutti i sensi e per quante più persone possibile, perché l’obiettivo è quello di generare dialogo, scambio, sovvertire le convinzioni e convenzioni, come nello spirito delle assemblee e agorà più partecipate. Ne abbiamo parlato in questa intervista con Andrea Baccin e Ilaria Marotta, ai quali abbiamo chiesto di raccontare origini e prospettive della prima edizione della Basement Art Assembly Biennial, di cui sono ideatori e curatori.

Una Biennale a Roma non poteva che prendere vita nel sottosuolo, croce e delizia di questa città. Come nasce l’idea di un appuntamento ogni due anni in un basement?

Nasce da una conversazione sui basement avuta negli anni con Anthony Huberman – oggi direttore artistico della John Giorno Foundation a New York – e poi sviluppata da noi in parallelo alle sue continue ricerche sugli spazi underground. Noi siamo di fatto basement-based dal 2009, con il primo basement/redazione/spazio espositivo in via Nicola Ricciotti, poi sostituito dal 2023 con questo ex garage seminterrato e recuperato dopo anni di abbandono e di incuria. Ci piace l’idea di trovarci in un garage, che ci lega alla storia dell’arte della nostra città e si richiama a mostre iconiche, quali i cavalli di Kounellis all’Attico di Sargentini (1969) o “Contemporanea” di Achille Bonito Oliva nel parcheggio sotterraneo di Villa Borghese (1973). Nel suo testo sulla mostra Huberman ha scritto che essere “basement-based” è uno “state of mind”… Ed è qui, in un basement, che è nato CURA., è nato Basement Roma e adesso questa nuova sfida.

A chi avete raccontato per la prima volta questa idea e qual è stata la sua (o la loro) reazione?

Huberman è venuto a Roma per parlare del progetto nel 2023. Abbiamo allora organizzato quella che noi chiamiamo una “cena di teste”, con amici, curatori, i rappresentanti di qualche accademia, con cui abbiamo condiviso l’idea. Quando si tratta della nascita di una biennale, tutto sembra non privo di una certa presunzione e fuori portata. Ma non tutti sanno che esistono biennali nate dalla presentazione di un unico lavoro. Ciò che alleggerisce questo naming così istituzionale è proprio lo spirito di “institutional critique” che contraddistingue ogni nostro progetto. Non solo uno spazio underground, che agisce con uno spirito underground e che sovverte le regole del gioco, ma anche un progetto completamente autosostenuto. È incredibile come, nonostante il suo conclamato riconoscimento internazionale, la nostra realtà rimanga strutturalmente priva di ogni supporto istituzionale. Una tensione che solleva interrogativi più profondi su come viene assegnato il valore culturale e quali forme di innovazione rimangono istituzionalmente invisibili. Anche per tale ragione pensiamo che ciò che succede nei basement è destinato a rimanere nei basement e che underground è la nuova istituzione, perché anche le idee più lontane dal concetto di “basement” hanno in realtà le fondamenta proprio in questi spazi: qualsiasi movimento politico o genere musicale radicalmente nuovo o software rivoluzionario, potrebbe facilmente aver avuto inizio come esperimento condotto in un basement.

Basement Roma ha comunque delle rigidità dovute alla conformazione degli ambienti e all’essere comunque collocato all’interno di un edificio. Come avete deciso di far convivere questi due aspetti? Come vivrà lo spazio di Basement Roma in funzione di BAAB?

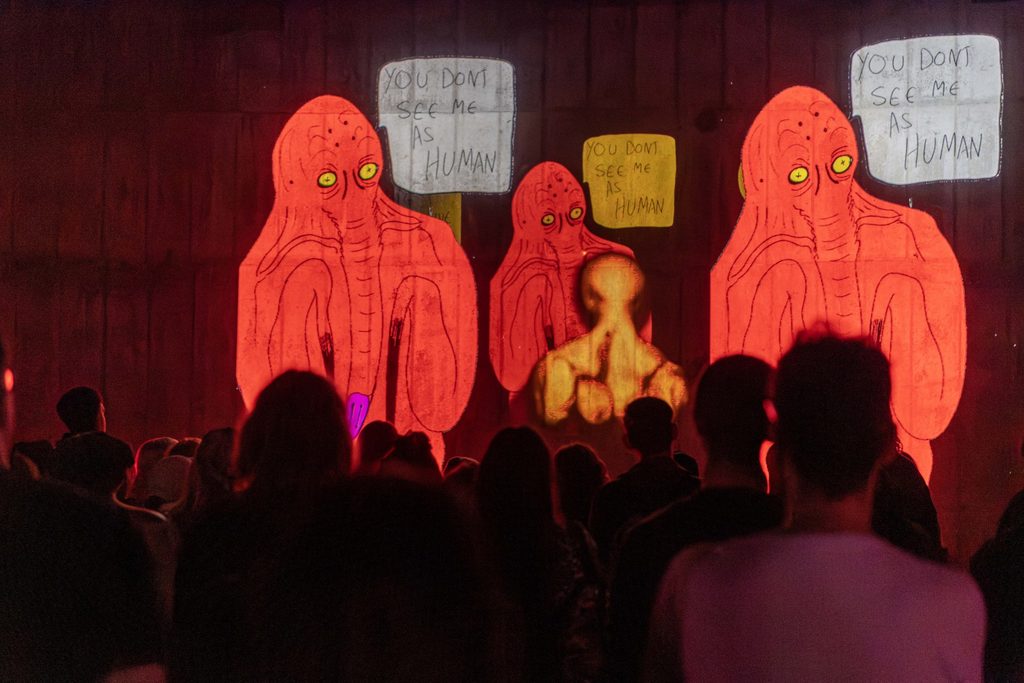

La sede attuale di Basement Roma è inserita in un contesto iper-borghese, il che ci induce a un atteggiamento di grande rispetto verso il vicinato. Questo crea sicuramente delle rigidità, ma per BAAB daremo comunque sfogo a ogni espressione artistica, incluse performance e suono. I nostri vicini stanno cominciando a capirci e apprezzarci. BAAB sarà una mostra affastellata di opere, di interventi site-specific, azioni, suoni, performance, una vera festa dell’arte, che in parte si richiama allo spirito impetuoso e sperimentale de “Le Tribù dell’Arte” di Achille Bonito Oliva (2001), in parte scardina alcune regole curatoriali tra le più accreditate in termini di sottrazione (noi agiremo invece sull’accumulazione) e di spazio (vi sarà poco respiro tra i lavori). Vi sarà una rotazione continua di opere e di interventi, a volte effimeri a volte installativi.

Di solito le mostre di gallerie o spazi espositivi indipendenti come il vostro vivono molto durante l’apertura e la chiusura. Vi preoccupa un’attività estesa e protratta per due mesi?

Solitamente le mostre di Basement Roma hanno una durata più lunga di due mesi. È l’arco di tempo necessario che permette al pubblico di passare nello spazio anche dopo l’opening. È il tempo necessario per il passaparola e a volte per una seconda visita. Inoltre, ogni mostra implica uno sforzo produttivo notevole per uno spazio indipendente come il nostro, per cui non abbiamo la velocità di una galleria commerciale. Detto questo BAAB avrà una durata di soli due mesi, per poi lasciare spazio al workshop di Michele Rizzo che si terrà a fine novembre, e le cui iscrizioni saranno aperte a settembre, nonché a un Performing Program che includerà anche le première italiane di Selma Selman e di Lily McMenamy, con la pièce teatrale “A Hole is a Hole”, che si terrà a fine anno. Per tutta la durata della mostra vi sarà poi un Public Program settimanale, in cui lo spazio rimarrà aperto fino a mezzanotte o sarà aperto la domenica pomeriggio. Il tutto sarà piuttosto serrato e si tradurrà in una serie di incontri, video screening, talk, performance, che includerà attori e realtà della città ma non solo. Oltre a un podcast curato da Martha Kirszenbaum, Giulia Colletti e da altri guest curator.

Voi avete curato anche la Biennale di Belgrado. Cosa avete portato di quell’esperienza nell’ideare e organizzare BAAB?

Belgrado è un contesto unico nel suo genere, presenta criticità istituzionali e politiche, nonché economie, che non rispondono agli standard degli artisti internazionali invitati. “The Dreamers”, questo il titolo della Biennale da noi curata, è nata inoltre in pieno COVID avrebbe dovuto inaugurare nel 2020, ed è stata poi aperta nel 2021 – con moltissime difficoltà. Detto questo, è stato un progetto spartiacque per noi, intenso e bellissimo, e ci ha senza dubbio restituito tutta l’esperienza necessaria per affrontare la fondazione di una nuova Biennale.

Come avete scelto gli artisti da invitare e qual è il racconto generale che avete voluto costruire attraverso i loro lavori?

I due temi centrali si riassumono nel titolo del nostro testo: “Assemblee sotterranee e nuove tribù”. Il tema dell’assemblea, come luogo di scambio, confronto e condivisione sembra essere centrale in un mondo, anche dell’arte, sempre più volto all’individualismo. L’opera è legata al mercato e ha perso il suo valore pubblico. Entra in abitazioni o collezioni private, sempre a uso privato. Vi è una élite che viaggia, visita fiere, grandi musei internazionali o biennali, e che può scegliere. Poi c’è un pubblico più ampio al quale l’opera non arriva: la proposta è limitata, e anche il dibattito intorno all’opera lo è. Abbiamo bisogno di nuovi luoghi di aggregazione che diano vita a una nuova socialità, a uno scambio plurale e a nuove tribù. Qui gli artisti sono in qualche modo connessi, per amicizia, per condivisione di esperienze, per media e linguaggi, o perché legati a un discorso curatoriale che portiamo avanti da anni e spesso ci riporta a lavorare con gli stessi nomi in più occasioni. I lavori dialogano, anche se abbracciano ambiti diversi. Il luogo dell’arte si spoglia così dei suoi stigmi, si alleggerisce delle sue distanze, e crea un’esperienza non codificabile. Non ancora. Non sappiamo come la mostra sarà vista e vissuta. Come scrive Nicolas Bourriaud nel suo testo, “BAAB non ha una sede fissa, né un modello espositivo, perché l’arte non ne ha più uno”.

A tal proposito, è emblematica l’esperienza del Times Bar di Berlino, che replicherete. Ci siete stati? Se sì, cosa si viveva lì dentro?

Il Times Bar è stato creato da Calla Henkel e Max Pitegoff insieme a Lindsay Lawson in un luogo dismesso di Berlino e, tra il 2011 e il 2014, è stato il punto di riferimento della comunità di artisti della città. Da qui sono passati molti degli artisti coinvolti nella mostra – Vittorio Brodmann, Tobias Spichtig, Lily McMenamy, Karl Holmqvist, Simon Denny (che partecipa come membro dell’Advisory Board) – che negli anni hanno poi collaborato, vissuto esperienze condivise, hanno creato, hanno dato vita a una scena artistica comune. Questo è successo anche quando, chiuso il Times Bar, Calla e Max si sono spostati a Los Angeles avviando il New Theater, un progetto teatrale in cui il fare collaborativo è rimasto centrale. Noi lo abbiamo frequentato tutte le volte che siamo stati a Berlino. L’energia e lo spirito era fatto dalle persone, dagli artisti, gli amici, i discorsi, i progetti, le nuove idee. Era un luogo unico, a volte magico, per lo spirito del tempo che ha saputo raccogliere e raccontare. Oggi, parte di questa comunità si riunisce intorno al bancone originale e si allarga con altri artisti e parte di quella esperienza viene ripetuta, come avverrà nel Public Program con il progetto dei “rotating works”, opere che si muoveranno a rotazione nello spazio, in un ciclo continuo, coinvolgendo questa volta gli artisti della comunità che circola intorno a Basement Roma e alla vita della città (i nomi saranno annunciati a fine agosto). Lo stesso Public Program creerà un flusso di pensiero continuo, scambio, condivisione, dibattito, come in un’agorà classica. Ne nascerà una fanzine – parte della collana Clubbing fanzine di CURA. – in cui Calla e Max si confronteranno con Simon Denny, altro assiduo frequentatore del bar. Come ci disse una volta Gregor Schneider: “ho sempre preferito i bar ai cinema”, e anche se non propriamente così – in BAAB ci sarà sia l’uno sia l’altro – ci sembra un bel modo per concludere questa chiacchierata.