20 febbraio

Dal Cairo arrivo a Charles De Gaulle a un orario onesto, nonostante il ritardo di Air France.

Esco dall’aeroporto, Uber volante e via, verso Rue de la Republique, AKA casa di Jean.

Cortile parigino, rampa di scale a chiocciola, porta che si apre, abbraccio protocollare e subito tra le mani cannetta e un buon bicchiere di vino.

La casa è grossa: cucina, un lungo e buio corridoio a L, spaziosa sala addobbata con piante e scritte sul muro, poi, quattro camere. Ci sistemiamo sul divano, anche quello ad L.

Dove sei stato? Cos’hai fatto? Com’è andata in Egitto?

Racconto dell’inchiesta; beviamo, fumiamo e parliamo.

Jean dopo avermi ascoltato a lungo mi racconta dell’etichetta e di Justine.

Dopo un po’, quando butto l’occhio alla finestra fuori è già sera.

Dall’ingresso arrivano dei rumori: c’è gente.

Sono i coinquilini, che arrivano insieme e compongono un bel quadretto: Jonatas, il mulatto riccioluto di origine brasiliana che lavora con la VR; Philippe, il rasta magrissimo che col basso è divino; e Tim, il produttore un po’ serioso che ha studiato a Londra e che si porta sempre appresso Anju, la sua ragazza indiana.

In mezz’ora componiamo una cena improvvisata durante la quale cerco di parlare del reportage anche agli altri, con scarsi risultati.

Si sa: a parlare con i parigini si ha sempre l’impressione che quello che si dica non sia mai interessante abbastanza, anche se, come nel mio caso, le rivelazioni fatte in confidenza di fronte a una carbonara con panna costituiscono rivelazioni scottanti che concorreranno all’edizione 2020 del Global Shining Light Award.

Mi butto un po’ giù, anche se la serata procede in maniera abbastanza piacevole, nonostante tutto.

A tirarmi su il morale è soprattutto la presenza e l’interessamento di Anju, che mi dà sempre corda e che mi parla della politica islamofobica di Modi, argomento accantonato dagli altri con una certa nonchalance.

La verità, penso, è che in fondo gli europei fanno schifo, persi irrimediabilmente nel loro solipsismo centrista da cartina geografica sproporzionata.

La verità, penso, è che in fondo gli europei fanno schifo, persi irrimediabilmente nel loro solipsismo centrista da cartina geografica sproporzionata

Cerco di non pensarci troppo, e allontano i cattivi pensieri sprofondando nel vino.

Ma da un certo punto in poi, arriva un chiaro segnale che è tempo di scendere tutti in pista.

Mentre parlo di Giulio, Tim butta con noncuranza una busta sul tavolo, e gli altri scoppiano a ridere.

Guardo Jean ferito e lui se ne accorge ma dissimula.

Anche Anju guarda male Tim, che le sbatte addosso un’occhiata sdegnata, quasi fosse stata lei ad offenderlo.

Il responso della sala, comunque è chiaro e positivo: balliamo la bamba, ragazzi.

Seppelliamoci vivi nella superficie, come i veri adulti.

Mi costringo a pensare che i ragazzi sono i miei ospiti e dovrei essere riconoscente di essere lì; in fondo, stanno condividendo con me qualcosa che per loro è prezioso.

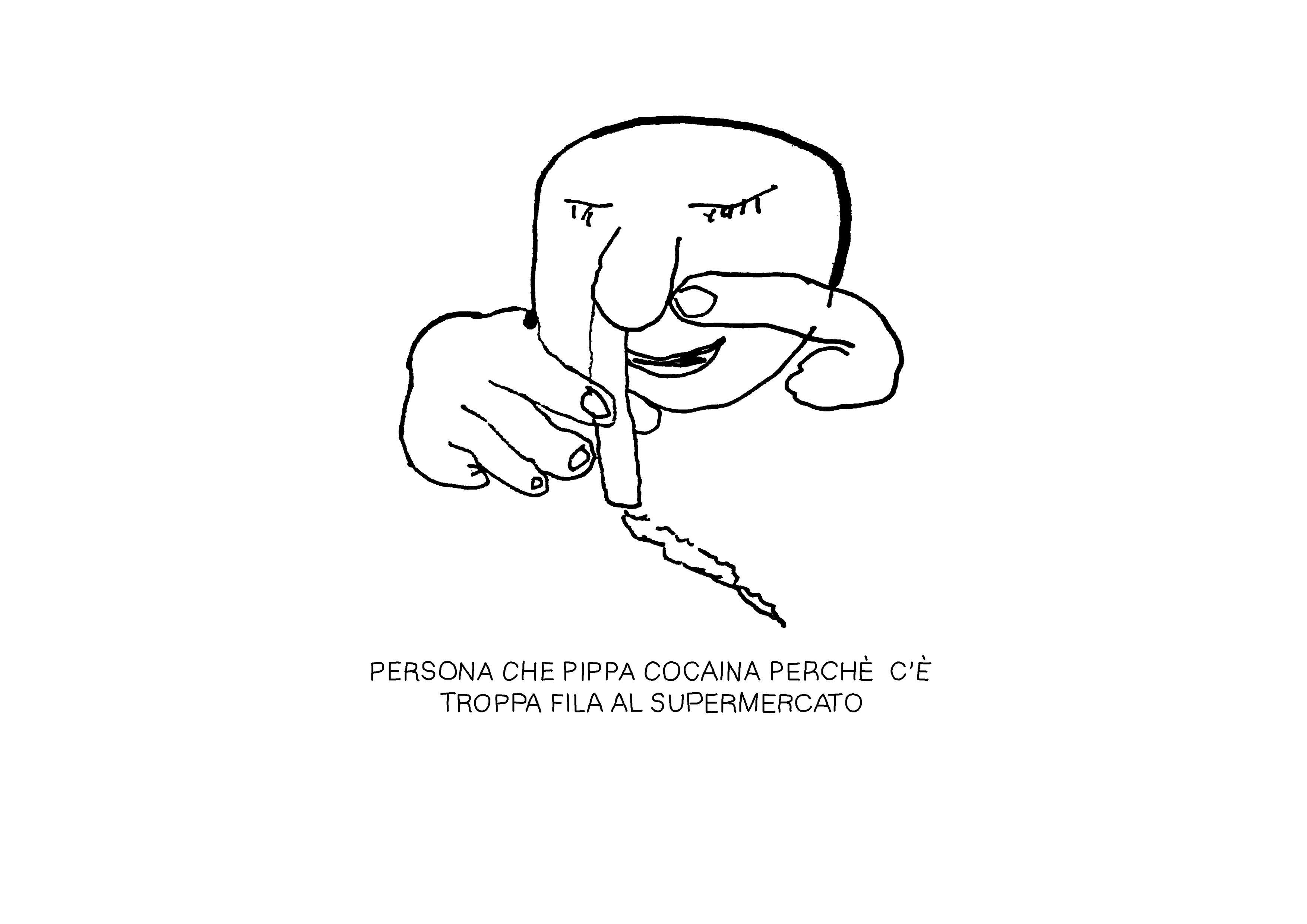

Così, anche se mi ero ripromesso di non farlo mai più, cedo anch’io quando Jean mi passa la banconota da cinquanta euro arrotolata – e usata – con cura da Jonatan.

Come cedono tutti, del resto. Certo: tutti, tranne Anju.

La serata segue un programma visto e rivisto; parlantina egotistica generalizzata e un milione di sigarette attorno al divano della sala.

Mi sento Dio: blatero di politica egiziana, e gli altri rispondono blaterando pezzi di copione sconnessi tratti dalle loro vite o da quelle di altri. La verità è che non lo so: sono fatto come un sasso e onestamente non me ne frega un cazzo.

Incrocio lo sguardo con Anju e mi sento addosso gli occhi di Tim.

Mi accorgo di avere un sorriso da cocainomane arrapato tirato peggio di Joker.

Figura di merda spaziale.

Gli altri se ne vanno a letto, Tim non mi saluta, ma Anju sì.

Io e Jean rimaniamo svegli, giusto il tempo di deliberare che la fonte dei nostri mali sono gli algoritmi invisibili che muovono le informazioni online.

Soluzione? Jean prende un martello e mi spacca lo smartphone.

Mi incazzo come una bestia e faccio lo stesso con il suo sul tavolo del salotto.

Schiaffi; risate: Buonanotte.

L’orologio alla parete fa le quattro di mattina.

Mi addormento sul divano in salotto.

21 febbraio

La cocaina è una merda e io sono un coglione.

Cerchio alla testa, gola in fiamme, fiato corto; sono le dodici e mezza e vado a vomitare bile, poi mi lavo i denti e sveglio Jean.

Dovevamo fare un giro negli studi e conoscere qualche artista della sua etichetta, ma per le condizioni in cui siamo messi entrambi, la cosa di sicuro salta.

Dopo mezz’ora passata a cercarlo, trovo il telefono sfondato dalle martellate sotto il divano.

Mi giro a guardare Jean che si sistema con estrema cura e calma il cappellino di traverso.

Madonna laida che nervoso.

― What about youR phone, man? gli chiedo.

― Oh, no pʁoblem bʁo: you bʁoke Tim’s, risponde Jean.

Gelo.

― All Right man, let’s get out of heRe.

Fuori Parigi è sempre Parigi: bella, cara, troia.

Ingolliamo un brunch a 38€ a testa: due fette di pane, un dito di burro salato, un altro di confettura di fragole, una ciotolina nana di avocado e lime, succo d’arancia spremuto fresco in una quantità che non disseterebbe un bambino di due anni, altra roba bella, cara, ma porca troia come cazzo fa la gente a permettersi di vivere a Parigi.

Nel corso del pasto non riusciamo a chiudere una frase di senso compiuto in due, così torniamo a casa per sbatterci a letto e riprenderci in vista della mezzanotte.

Entrati, sento delle voci arrivare dal salotto.

Tim dal divano mi guarda come se mi volesse uccidere.

Anju sembra preoccupata per me.

Il britannico si fa avanti col suo fare minaccioso da uno e novanta e d’istinto gli sgancio un montante al mento che lo fa crollare a terra come una pera cotta.

Ad Anju parte un’esclamazione in hindi e, come stesse seguendo un copione scritto male e recitato controvoglia, si porta le mani alla bocca mentre Jean comincia a ridere come un coglione: il cellulare non era di Tim ed era già rotto.

Come, scusa?

Suona il campanello.

Jean corre eccitato alla porta, lasciandomi in uno stato di shock.

Anju intanto sembra aver cambiato completamente umore e intenzioni nei miei confronti.

Lo so per certo perché, scomparso Jean, mi bacia dolcemente per poi ritrarsi all’improvviso, come avesse toccato una recinzione elettrificata.

A sorpresa, nel salotto Titus fa una vera e propria entrata da sit-com, applausi esclusi.

Per un attimo, osserva la scena che gli si presenta di fronte come faceva con i set a scuola di cinema ai tempi della Danimarca.

Evidentemente la posizione dello svenuto e il bacio di Anju hanno dato al set l’intensità giusta, così, dopo un soddisfatto cenno di capo, mi dice con il suo fare serafico da Europa del Nord:

― Long time no see, Marco. How was Egypt?

Non so che dire; non ci vediamo da quando si è trasferito a Bangkok un anno e mezzo fa.

Finalmente vinco la sensazione di avere davanti un’ologramma e lo abbraccio.

Jean si unisce a noi e Anju ci guarda un po’ defilata.

Ad un tratto, silenzio.

Mi giro e Tim è in piedi di fronte a me.

Ha visto? Non ha visto?

Non ha importanza.

Faccio appena in tempo a sentire una botta in faccia che il buio si ingoia l’ambiente circostante.

Mi riprendo messo peggio di come mi sono svegliato la mattina.

Vergogna: ecco quello che mi invade appena ripreso, ancora più del maggiorato dolore alla testa e della preoccupazione per la possibile situazione che mi aspetta in casa.

Sono ancora nella stessa identica posizione di quando sono svenuto per la centra di Tim: sdraiato sul parquet.

Anju mi scavalca e le vedo cosce, culo e mutande – indossa una gonna.

Mi fa un occhiolino da birichina.

A ondate comincio a rilevare chiacchericcio e la musica che arriva dal sound system assieme alle immagini di gambe, collant, seni, jeans, volti, busti, braccia, scarpe, caviglie, mani, spalle

Cristo: sono in mezzo a una festa.

Mi tiro su a fatica e parte l’applauso dei presenti, dal quale scappo.

C’è talmente tanta gente che faccio fatica a muovermi.

Sono disorientato: arranco tra la folla con l’occhio che pulsa come il cuore di un cardiopatico finché mi si para di fronte Titus, che mi circonda le spalle col braccio e comincia a parlarmi con dolcezza a due centimetri dall’orecchio.

― In forty minutes it’s your birthday, my friend: let’s celebrate and forget what happened today. I want to know about Egypt, my friend; you must tell me.

Attorno al tavolo del salotto c’è un capannello di gente in attesa di farsi una raglia.

Nell’arco di una decina di secondi tre tizi mi sbattono contro inondandomi di cocktail e mi dicono Désolé senza neanche degnarmi di uno sguardo.

Mi viene da piangere.

― Please, man. Let’s get out of heRe.

Titus soppesa la situazione in silenzio, scompare per un attimo e torna con Jean, che mi bacia in fronte e mi arruffa i capelli in testa.

Mentre usciamo, vedo di sbieco Tim al tavolo a pippare con Anju al fianco, che mi vede andare via e mi fa una faccia triste.

Strada, Uber, camera di hotel di Titus.

― Sleep if you want, my friend. No worries: I will come to Lodi to visit you.

Chiudo gli occhi, e mi addormento al suono della porta che si chiude alle spalle dei miei migliori amici.

Solo come un cane.

22 febbraio

L’aereo.

Mi sveglio di soprassalto, Cristo santo che ore sono.

Il telefono? Rotto.

Orologi? Assenti.

Scosto le tende: sole.

Merda.

Manca poco alla partenza, ne sono sicuro.

― Happy birthday, Marco. You’re never alone: don’t you ever forget about that.

Mi giro e vedo Titus seduto su una poltrona in penombra.

Probabilmente ha dormito seduto per lasciarmi il letto, proprio come faceva a Copenhagen quando gli capitava di ospitare amici ubriachi.

― I got your bag from Jean’s and I’ve printed your boarding pass, since your phone got broken. Also, I got a videomessage for you.

Ripresa orizzontale

Jean implora perdono in ginocchio a favore di camera.

È ubriaco e in mano ha un casco di banane.

Penitente, se ne sbatte una a una in testa con forza, finendo col ricoprire il parquet circostante di poltiglia fruttosa.

La gente attorno è interdetta.

― I’ll pay you back bʁo, sweaʁ to God foʁgive me, please

Un tizio scivola sulla purea di banane e nel cadere rovinosamente a terra sbatte contro l’obiettivo.

Fine del video

Il mio rientro si riassume facilmente in una parola:

interdizióne: s.f. – 1. la reazione che suscita a chiunque la vista del mio volto da Charles de Gaulle a Milano Malpensa.

Arrivato a Malpensa continuo a essere distrutto.

Dei membri del personale dell’aeroporto si avvicinano e mi misura la febbre con un termometro a laser. Devono essere le misure di sicurezza per il coronavirus, ne avevo sentito parlare.

La cosa positiva è che, almeno loro, non fanno domande sul mio occhio, anche se, nota negativa, Malpensa è stranamente vuoto e dà l’impressione di essere infestato da qualche strano fantasma.

Almeno quanto il Malpensa Express, o Centrale stessa.

Cristo santo Milano, ma cos’è quest’aria pesante?

Ho respirato atmosfere migliori nella prigione del Cairo, ma sto facendo troppa fatica nell’arrancare verso casa per impiegare le poche energie rimaste nel farmi domande intelligenti. Salgo sul regionale venti minuti prima della partenza.

Sono da solo.

Mi addormento.

Mi sveglio con un po’ più di energie alla partenza del treno, deserto quanto le strade di Milano, che fisso sbigottito dal finestrino.

A Lambrate non sale nessuno e chi aspetta ai binari sembra quasi fuori luogo.

A Rogoredo il treno si arresta stridulo e salgono i miei primi compagni di viaggio: sulla mia carrozza sale una suora filippina, che porta in braccio il suo carlino.

Entrambi portano una mascherina, che la suora provvede a sistemare con cura ogni qualvolta una delle due ceda alla gravità.

Il treno diretto a Piacenza viaggia attorno a una media di settanta chilometri orari.

Disorientato, mi rendo conto che stiamo effettuando fermate eccezionali.

Mi sale un’ansia che mi spinge a inspirare come se stessi annegando.

Passa del personale di pulizia Trenitalia vestiti come se stessero andando in villeggiatura a Pryp’jat’.

Il carlino mi guarda preoccupato.

La suora fa altrettanto affidando le mani al rosario.

Finalmente arrivo a Lodi e sceso in stazione mi rendo conto che c’è meno gente del solito.

C’è aria di coprifuoco dalle tinte militari.

La gente al volante, chi guida da solo compreso, porta una mascherina.

Nel viale mi supera un cordone di una decina di volanti di Carabinieri e Polizia.

Sono le nove e mezza di sera e arrivato in centro mi rendo conto che tutte le saracinesche sono abbassate.

Mi guardo attorno e mi dico: Ma è sabato, cazzo.

D’un tratto mi viene in mente una cosa: la spesa, merda, la spesa; in casa non ho un cazzo da mangiare.

Picco d’ansia.

Sono stato in situazioni ben peggiori di questa, ma comincio a correre preso dal panico.

Attraverso il centro vuoto senza incontrare anima viva e nel silenzio irreale delle vie vuote sudo come una bestia braccata.

Mi lascio alle spalle Corso Umberto e imbocco Via Lodino, e il terrore assume delle tinte esotiche nel vedere che persino alcuni africani portano la mascherina.

Arrivo sul lungo Adda; nella via si sente solo il rumore di acqua che scorre e me che ansimo.

Mi sento addosso gli occhi delle case a tre piani che si affacciano sul fiume.

Arrivo al condominio e l’unico vicino che incontro alla mia vista sobbalza e scappa come se avessi la peste.

Gli ascensori sono fuori uso.

Salgo le scale; cazzo, cazzo, cazzo, cosa sta succedendo Cristo santo?

Entro nell’appartamento che ho conati di vomito per la tensione, che si è aggiunta di prepotenza al pesante lascito consegnatomi dal mio pit stop a Parigi.

Le tapparelle sono abbassate e l’aria è satura di polvere: erano nove mesi che non entravo nel mio appartamento.

Ma dove sono tutti?

Cosa cazzo sta succedendo?

Domani i supermercati saranno aperti?

Cristo, è stato davvero un compleanno di merda.