Adriano Cisani è un fotografo che ha un’idea di bellezza decisamente poco convenzionale, ma sicuramente è bella. Più bella della bellezza, direi, almeno quella canonica, un po’ banale, e sicuramente troppo perfetta. Quelle cose che ti disorientano, che sembrano di un altro modo, come la simmetria. Bene, Adriano ci riporta con i piedi per terra, tra nonne, locals e trote ben posate, belle e dure come il marmo che vi racconterà meglio qua sotto.

Ciao Adriano, basta guardare i tuoi profili social e googlare il tuo nome per capire che hai un passato di peripezie nell’ambiente moda, raccontaci un po’, chi sei?

Ho lavorato per Vogue Italia, facendo trend casting, fotografo di reportage, street style, ma quello che mi interessava e che mi ha portato in questo mondo è stata la progettazione, il contenuto dei capi. Non ho mai fatto un focus sulla persona che lo indossa, ma piuttosto su cos’ha addosso, come lo abbina, andando sempre a cercare il contenuto, giocando sull’ironia ma mantenendo una compostezza sul capo. Ho vissuto appieno la Golden Age dello streetstyle. Per anni sono andato a tutte le sfilate, sei mesi all’anno per quattro anni, tra New York, Londra, Parigi, Milano… poi ho cominciato a fare lo scouter per Vogue Italia, con una proposta: avevo sentito che stava succedendo qualcosa nell’Est, e parlandone con Sara Maino, che adesso è direttrice di Vogue, sono andato a coprire Georgia e Kazakistan.

Quelli sono stati infatti gli anni in cui è cominciato il fenomeno di Gosha Rubchinskiy, e lì il mio giro è cambiato: le Fashion Week me le facevo in Russia, Ucraina, Georgia e Kazakistan (mentre continuavo il giro di sempre, dall’altra parte del mondo), in un momento incredibile per la moda. È in quegli anni che nasce il mio amore per la Russia, per quella coerenza formale dell’estetica di regime che va dal cucchiaino al palazzo, e che mi fa letteralmente impazzire. Ho trascorso molto tempo a Mosca, e in un certo senso mi ha cambiato. Lì qualcosa si è fermato. Nonostante mi piacesse da morire quel lavoro, avevo bisogno di uno stop, di riflettere. Così nasce anche l’embrione del mio progetto Against Beuty Stereotypes. Poco dopo decisi di tornare a Milano e fare finalmente base in questa città, era il 2016.

Com’è nato Against Beuty Stereotypes?

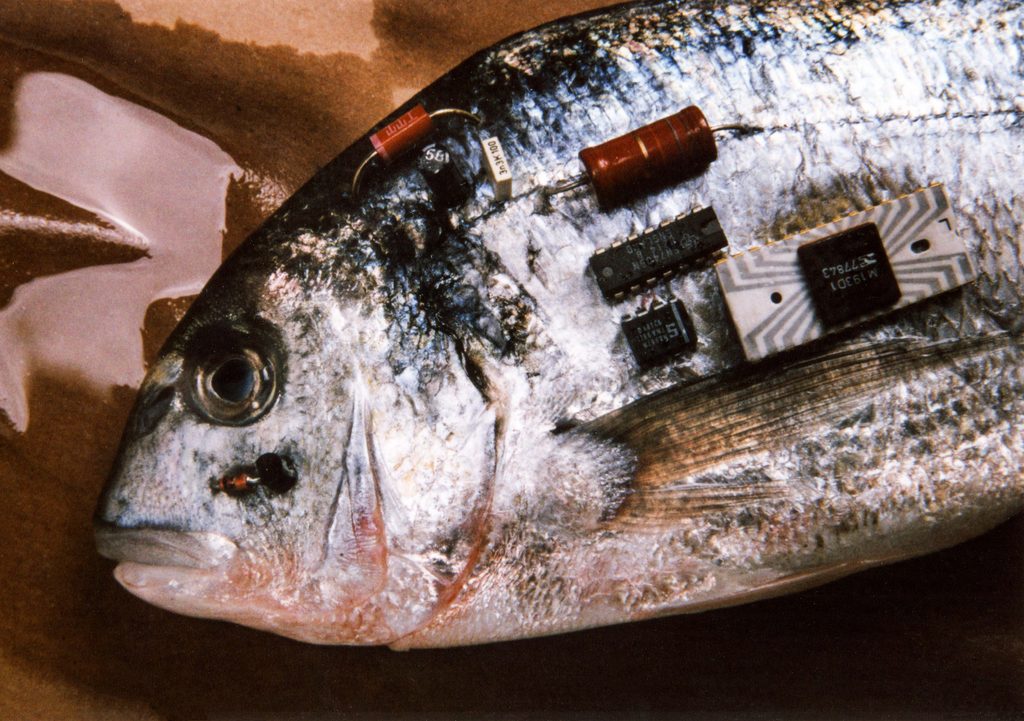

Era circa il 2016, e cominciavo a realizzare alcuni aspetti dell’ambiente che prima passavano in sordina. Fino ad allora avevo sempre vissuto la bolla dei social, dove tutto è social e frequentavo persone che vivevano con i social… d’altronde ero sempre in viaggio. Insomma, si è rotta quella bolla tutta allegria e sorrisi, e sono emersi i problemi. Uno in particolare. Al di là dell’idolatria, che può essere opinabile solo per una questione di gusti, il problema reale che mi si è posto davanti è stato il rapporto con la figura femminile. L’ho capito incontrando le modelle per i casting, quando mi accorgevo che erano decisamente più insicure rispetto a quanto mi ricordavo, e avevo la sensazione che si stessero creando delle dinamiche più pesanti, innervate, e tutte legate ai canoni di rappresentazione della bellezza, soprattutto della donna, che si veicolavano sui social. In altre parole, mancava carattere, mancava la valorizzazione di qualunque vissuto personale. Ho detto: no ragazzi, qua stiamo andando verso la rovina. Dobbiamo fare qualcosa, dovevo fare un progetto. E lì è nata la trota nel culo.

Confesso che ho a casa una delle tue cartoline, ma perché parlare della bellezza attraverso una trota?

La scelta della trota è avvenuta in Russia, assieme a Yulia Nefedova, un’artista con cui ho avuto da subito una forte affinità di contenuti. All’inizio volevo produrre un lavoro sui cliché russi, e solo dopo, parlandone, si è costruito il resto. La scena è questa: siamo in un supermercato, vedo al banco del pesce questa trota disidratata – un classico russo –, ero con lei, l’ho guardata e ci siamo capiti subito. Presa la trota, la foto è stata spontanea, immediata, fatta con un iPhone, e da lì si è costruito i primo dei tre atti che compongono questo progetto.

Si può dire che Against Beuty Stereotypes è una malattia a livello comunicativo. Nel senso che appare l’opposto di quello che vuole comunicare. Ha un ampio spettro interpretativo ma funziona, è controverso esattamente come il canone di bellezza e le sue diversità. È impattante, e per questo fa da cavallo di troia sull’utente medio. Parlando per luoghi comuni: lo porti al meccanico e quello l’attacca di fianco al calendario dell’Arcuri. Il maschio-bestia si incuriosisce, va a cercarsela e trova il manifesto che spiega il progetto. Ma ciò che è importante è che è apprezzato anche dai nuovi femminismi, pensa che mi hanno pure invitato a un convegno a San Pietroburgo. È stata una soddisfazione incredibile. Mentre qui in Italia il primo che l’ha spinto senza nemmeno sapere chi fossi è stato Noyz Narcos, e da lì siamo diventati amici. Ma anche la principessa Elisabeth von Thurn und Taxis. E questo era il primo step: attirare l’attenzione su un tema, analisi del problema. Provai anche a sottoporre il progetto alla presidente di una onlus sulla violenza di genere, e mi ha praticamente minacciato di denuncia. Una foto oltraggiosa, ha detto. Mi sono preso gli schiaffi in faccia, ma ho capito anche che andare per vie istituzionali significa confrontarsi con un’idea di femminismo che vive ancora i retaggi culturali del Sessantotto, capiamoci, rigidamente fermi lì. Insomma, ho preso una scelta da “vecchia scuola”: Guerrilla Stickers. D’altronde lo scopo era impattare. Se l’attenzione sui social di un utente medio di nuova generazione è di 0.3 secondi, io ti devo tirare una sberla – che è anche il mio stile a livello fotografico, cioè tendo a fare un contrasto borderline senza mai cadere nel cattivo gusto per disorientarti e portarti a ragionare sulla cosa.

La seconda parte del progetto si è svolta con il secondo numero di Personne, per cui ho fatto da guest editor, facendo la scelta degli artisti da pubblicare e organizzando le interviste con Massimo Bottura, Ghali e Alessia Glaviano. L’idea era quella di creare il miglior contenitore possibile e dar spazio ai fotografi per affrontare il secondo atto di Against beauty stereotypes: l’analisi della nuova bellezza. Ora sto arrivando al terzo atto: azione. Che sarà una bella sorpresa.

Insomma, c’è sempre uno sguardo al corpo, all’abito, alle maniere di porsi che mette in questione il canone con cui si pensano le figure, che siano femminili o mascoline.

Sì, in generale il mio lavoro gioca sempre su questi termini. Del tipo: vecchietti? Giochiamo sullo stereotipo dei vecchietti. Per esempio, per un brand di scarpe ho fotografato un vecchietto a cui casca il parrucchino, o una donna georgiana con gambe grosse, gonfie e forti. Oppure per il primo lavoro per GCDS, ho coinvolto mia zia e un suo amico – che è un muratore bergamasco – e abbiamo fatto una campagna di gioielli con il muratore come modello. Tendo sempre a distorcere quella che è la visione canonica, mainstream della bellezza. Sono scatti di reportage ma con degli input relativi a una visione della moda che è mia. Ma ammetto che non è facile esprimersi con linguaggio così, qualunque cosa viene criticata. Siamo in una società iper-esaurita e nevrotica in fondo.

Come ti rapporti ai brand?

Guarda, quando ero più giovane avrò fatto centinaia di sfilate, e mi sentivo quasi più figo a lavorare per il brand che per il contenuto che facevo. Ora è totalmente l’opposto, sono praticamente un artigiano. A volte parto dalla strategia di comunicazione, facendo da direttore, in pratica. Questo perché amo talmente tanto il mio lavoro che voglio averne il controllo totale, non per egocentrismo, ma perché è l’unico modo con cui, per esperienza, posso garantire la buona uscita del lavoro. Piuttosto non faccio nulla, con il rischio, un po’ alla Morgan, di essere soli e un po’ folli. Ma alla fine, pur facendo tutto da solo, i conti hanno sempre galleggiato.

Per dirti, la scorsa estate mi sono occupato della direzione creativa per Promenade du Port, un complesso a Porto Cervo super lusso, dove ci sono vari brand, e lì ho preso quell’idea di luxury e l’ho unita alla cultura sarda, a quello che è la Sardegna vera. Volevamo far conoscere a chi va a Porto Cervo, che non necessariamente va in Sardegna, cosa c’è dietro.

Ti faccio degli esempi. Per Aspesi, sono andato a trovare un fabbro a Sant’Antonio di Gallura, un paese nell’entroterra, e ho associato il brand a lui. Oppure la fruttivendola storica di Porto Cervo, vestita con il look di Loewe, o ancora una signora di novant’anni con uno scialle storico dell’Ottocento e la catena di Pomellato – che mi ha chiesto la sua foto perché la vorrebbe mettere sulla tomba, pensa te. Ma l’immagine che è diventata virale è quella di Lamborghini. Tre settimane di lavoro per convincere i locals a fidarsi di me per affidarmi le nonne. Siamo andati a Lula, che è la capitale dell’Anonima Sarda, e abbiamo fotografato Lamborghini in un contesto così, con le signore e i vestiti tradizionali. Direi Briatore vs realtà.

Quella foto l’abbiamo anche messa in vendita, stampando 35 copie fine art e devolvendo parte dei ricavi per l’alluvione in Sardegna. Da lì ho deciso di togliermi da tutto quello che sono le dinamiche del giornalismo, decidendo di produrre per conto mio. In questo momento sto anche preparando una nuova serie di scatti che pubblicherò direttamente sui social e saranno in vendita sia in formato fine art che NFT.

Arrivi da anni di lavoro nella moda, eppure il tuo lavoro non si presta a quel modello iperproduttivo che definisce un po’ l’ambiente creativo in genere, quanto più a un’idea di tenuta, di progettazione lenta, confermi?

Tenuta: bel modo di dire! Guarda, io sono nato dai social e grazie ai social ho avuto anche un modo di far vedere i miei lavori. La classica scuola dei tre post giornalieri, lavoravo 17 su 24, e finite le fashion week tornavo con nove chili in meno. Adesso la guerra è interiore. Perché una persona che è abituata a fare, nel non-fare vede il peggio, il male. Si combatte senza alcun problema con la depressione, le difficoltà, il non sapere se in realtà questo è un tuo blocco o semplicemente un essere maturo e fare le cose a piccoli passi.

A fare in continuazione hai solo botte di dopamina, l’ho provato. Ma mi sono accorto di non essere come chi accetta il sistema-vita in questo modo, avendo piacere ogni tanto in una scarica di felicità perché stava nel mezzo con le top model del momento. Ci può stare, non discrimino. Ma poi alla fine dei conti rimani con dei nomi e delle cose, e veramente vivi la tua vita per associazione a qualcosa che ti è successo attorno. Non era il mio. Lì capisci e inizi a credere un po’ di più nelle cose che fai.

E qui emerge un altro problema, secondo me molto grosso, e che si amplifica nella moda, che è la tangibilità relativa del lavoro in questo settore. Passa di sbieco, si perde. Mi basta pensare che i feedback più grossi li ho avuto con quella foto di Lamborghini: un post su Instagram, un’interazione esplosiva, organicamente virale. E per dire prima ero su Vogue Italia, brasile, Giappone, Thailandia, tutti nello stesso momento, e non è mai successa questa cosa.

Che ci dici invece di questo quartiere, hai trovato qualcuno che si allinea, come soggetto, a questa tua idea di progettualità?

Sui Navigli ci ho vissuto sia in periodo universitario che negli ultimi anni, e in maniera sentita di dico che via Tabacchi è una micro-zona in questo quartiere. Qua sono rimasti negozi vecchia scuola, e davvero vivi ancora l’aria di bottega. Ogni mattina saluto il corniciaio, ci faccio due chiacchiere, ci bevo il caffè, poi c’è il carrozziere che parla con il commissariato, insomma, qua si vive la via di paese, con il barista ti prende il pacco, il meccanico che ti dà una mano. E io amo comunicare quanto c’è di bello del passato con una chiave leggibile oggi. D’altro canto, sui Navigli non noto un grosso input a livello artistico. Vedo che è un po’uno specchio di quello che sono le attività, per dire, il Grande è piacevole, ma fondamentalmente cosa c’è? Non c’è innovazione, assomiglia un po’ a quei ristoranti da turisti al mare. Lo stesso approccio ma più elegante direi. Mentre via Gola ha un potenziale, è uno di quei pochi ambienti rimasti rispetto ai Navigli dell’epoca, un baluardo anche per le esperienze di lotta.

Io qui ho le mie isole felici: il corniciaio, il negozio di bilance in via Conchetta, l’orologiaio… e poi Eugenio, il marmista. Una persona adorabile che qui conoscono tutti, è un po’ il custode della via. Per dirti, è un pensionato di ottant’anni che ho spinto a fare delle cose incredibili. Una volta siamo andati assieme alla manicure in San Gottardo, lui imbarazzatissimo, non voleva farsi vedere dalle donne, e l’ho fotografato con le unghie smaltate di viola. La bellezza di una persona di ottant’anni che non gliene frega un cazzo, e ci prova per divertirsi, è impagabile.