Samara Edizioni è – a quanto ne sappiamo – la prima casa editrice che si occupa esclusivamente di spedire performance in scatola. Si comporta come casa editrice, ma poi in fondo è uno spazio. Materiale per la produzione, immateriale per la diffusione. Samara inverte la logica del consumo delle performance: distende la durata in piccole riattivazioni fino ad annullare quella specificità della performance stessa, la rende riproducibile e la lascia nelle mani del pubblico, che da pubblico diventa fruitore. I performer diventano comunità. E si affidano alla logistica. Alle poste, con tutti i casi delle consegne e la complicità dei fattorini. Sapendo degli scherzi che le consegne ogni tanto fanno, Samara vi da anche la soluzione immaginifica: la candela per evocare il fattorino, ricevere la vostra performance e contribuire al ribaltamento delle prospettive tra pubblico e artista.

«Immaginare una spontaneità, un’intimità e una durata diversa per ognuno.»

In breve, chi e cosa è Samara Editions?

Marco: Samara nasce durante il primo lockdown da Eva, Lisa e me. Ci siamo conosciuti quando Eva e Lisa – che lavorano come coppia curatoriale – hanno aperto una call per il rifacimento dell’immagine del Festival di Santarcangelo, che curavano ormai da tre anni. L’abbiamo vinto noi come POM, e ci siamo conosciuti in quell’occasione. In breve, ci chiedevamo cosa fosse possibile fare per supportare la scena delle arti performative, che in quel momento più che mai soffriva di una condizione avversa. Abbiamo abbozzato un po’ delle idee ed uscita Samara.

Come descriverla? È molto simile a una casa editrice, ma puoi anche vederla come spazio, come un’entità culturale indipendente, che si occupa di produrre delle performance in scatola e di portarle in giro, facendo dei tour e presentandole a festival, teatri, centri di cultura. Essendo creazioni spedite via posta noi poi possiamo raggiungere spettatori che non sono legati a un territorio ma sono raggiungibili globalmente ovunque la posta arrivi. Però poi lavoriamo in complicità con delle istituzioni che presentano i progetti in mostre, stagioni teatrali o festival, che possono arrivare a un pubblico locale che magari per noi è più difficile raggiungere e possono ricontestualizzare il progetto. Fisicamente segue una logica di pubblicazione, ma poi l’oggetto è di natura completamente diversa.

Da dove arriva il nome?

Eva: Il nome arriva dal seme di tiglio, che scende ad elicottero.L’abbiamo pensata come una metafora per rappresentare i modi di diffusione della performance: un modo per far volare le cose. Come con i corrieri. Dal momento che abbiamo imparato a lasciar andare le cose da sé, sia con le performance che con i tempi di spedizione – specialmente durante il lockdown, quando c’erano spesso delle difficoltà nella logistica – abbiamo creato una candela magica: un alto cero che abbiamo chiamato Courier Summoning Candle, che serve nell’eventualità che il pacco non arrivi. Insomma, si prova a evocare il corriere. Può anche funzionare per altri pacchi, assicuriamo. Anche Amazon, ma forse per Poste Italiane servirebbe più che altro un esorcismo.

Marco: Stiamo cercando di coinvolgere anche la logistica in questo processo. Ormai siamo amici del nostro corriere UPS, viene pure qui a prendere il caffè.

E lui le fa le performance?

Marco: Ah! Non gliel’abbiamo mai chiesto, ma è un’ottima idea. La cosa divertente è che quello che normalmente è uno spazio concepito per la ritualità della performance, che nella versione più classica si evoca un immaginario di vestiti belli, amici intellettuali, e via dicendo, mentre in questo caso è il corriere a lanciarti il pacco sperando che non lo rompa. Ma anche questo è parte del flusso.

Una cosa che mi ha affascinato da subito è che la performance è sempre connotata da una durata, e contiene così la questione della documentazione: foto, video, testi… ma il lavoro che fate voi la rende replicabile. Con le istruzioni. Così casca un po' quel principio della durata e forse pure quello della documentazione.

Lisa: Diciamo che hai toccato uno dei temi più interessanti che stiamo ancora esplorando – grazie ai feedback degli spettatori e delle spettatrici. Finora abbiamo prodotto lavori che rispecchiano le esigenze del singolo progetto artistico, e il fatto è proprio che possono essere riattivate in ogni momento. Pensa: la prima scatole, Fionde di Chiara Bersani con Ilaria Lemmo, è immaginato come una serie di pratiche che possono essere attivate da soli, nello stesso spazio fisico, con una comunità distante o ritrovata, per cui già nel concept hanno proposto diverse modalità di fruizione. Ma uno degli aspetti che mi incuriosiscono di più rispetto al rapporto con lo spettatore è immaginare una spontaneità, un’intimità e una durata diversa per ognuno, per cui volendo si può decidere che «Questa mattina ho voglia di svegliarmi con Fionde di Chiara Bersani».

Ognuna quindi è replicabile? Un set di oggetti, di props, con dei vincoli?

Lisa: Alcuni progetti sono più concettuali, altri sono legati alla proposta di alcune esperienze da attivare. Dipende da come si lavora con l’artista. Perché in generale il percorso di ideazione e produzione è totalmente aperto, nel senso che noi presentiamo il contenitore e il formato, mettiamo a disposizione delle competenze, e da lì si sviluppa un dialogo che porterà all’idea.

Marco: All’inizio con Chiara ci siamo interrogati molto sul come comunicare al fruitore la performance. Noi gli diamo dei materiali, delle istruzioni, ma poi loro cosa fanno? Capiranno che devono gonfiare il palloncino fino a un determinato punto? Per questo ogni progetto è accompagnato da un supporto che guida il performer nel capirlo, ma non sono le istruzioni di Ikea. Per esempio, le indicazioni di Chiara sono un testo molto poetico. Ci viene il dubbio che qualcuno abbia regalato i palloncini ai nipoti, per dire. Fa parte dell’azzardo di questo progetto.

Insomma, delle performance in viaggio. Quante ne avete spedite?

Lisa: Rispetto ai numeri, Fionde è stato presentato in tournée a Utrecht, a Berlino, ha aperto la stagione del Kampnagel ad Amburgo, a Helsinki… siamo quasi alla quarta commissione ma di Fionde sono state create fino a ora almeno mille performance, mille scatole, e non sono numeri che ci aspettavamo. L’idea in futuro è anche quella di dar questo genere di respiro ai progetti, e perciò di prendere per ogni creazione il tempo che serve. La stessa cosa che è successa al Kampnagel, dove Fionde ha aperto la stagione ed è rimasta “in repertorio” per diversi mesi. Può accadere in un museo, in altre istituzioni, insomma è anche un modo per scoprire altre potenzialità del progetto e per raggiungere e coinvolgere altri spettatori. Si rilocalizza in continuazione, in nuovi contesti. Poi una parte molto hands on è che quando parliamo di centinaia di scatole, le realizziamo letteralmente a mano.

Una curiosità: voi avete foto, documentazioni, di questa strana forma di spettatore/fruitore che realizza la sua versione della performance? Essendo in territori diversi ed eseguite da persone diverse, sarà tutto immancabilmente differente.

Marco: La curiosità è alta. Quando abbiamo cominciato questo progetto ci siamo chiesti come comunicarlo. Facciamo un volo pindarico per arrivare a un punto. All’inizio avevamo deciso di non usare Instagram ma soltanto Telegram, come spazio di dialogo e confronto. Abbiamo notato però che fin da subito c’era la tendenza del pubblico a documentare in maniera automatica la performance. Ora stiamo modellando le scelte di conseguenza – anche perché ci risulta che nessuno prima di noi ha creato una casa di produzione di performance in scatole. Stiamo in sostanza abbracciando questa volontà, che significa poi integrare Instagram a Samara. Poi insomma, tutto quello che succede è abbastanza misterioso. In parte ci piace così, ma siamo curiosi anche noi. E stiamo cercando il modo di farlo. Anche perché non vorremmo che la performance sia rigida nell’esecuzione, nel senso che basta che qualcuno veda altri farla su Instagram e quello diventa già di per sé un vincolo.

Lisa: C’è anche una questione legata all’intimità. Perché comunque uno dei potenziali di questa esperienza – che non ambisce a sostituire una comunità di spettatori nello spazio fisico – è quello di avere l’occasione di intrattenere un rapporto diretto e spontaneo con la creazione. In particolare, sempre il lavoro di Chiara, è un rituale per processare delle emozioni. Ha molto a che fare con il tema dell’assenza, è un lavoro nato subito dopo il lockdown, e lei arriva da una delle zone più colpite dalla pandemia. Pensa che c’è stata una spettatrice norvegese che le ha scritto una lettera molto toccante. Questo per dire che alcuni dei feedback che abbiamo ricevuto sono materiali che ci hanno fatto molto piacere ma che non condivideremmo pubblicamente. E stiamo ragionando su quali possa essere utile condividere, senza dare un’impronta netta sul come si deve attivare l’esperienza.

Mi sembra che oltre a una riflessione su come si possa riscrivere il ruolo dello spettatore durante il lockdown, ci sia anche un cortocircuito: tra chi è l'artista e chi è lo spettatore. Penso che sia anche interessante per gli artisti e le artiste confrontarsi, dal momento che per certi aspetti assieme alla box spediscono anche la loro autorialità. Com’è progettare una performance in questo contesto, con questi vincoli?

Lisa: In fondo questo è un progetto che richiede innanzitutto molta fiducia. Perché bisogna in molti casi abbandonare il controllo ed entrare in una specie di crisi, privarsi del proprio abituale strumento di ricerca – come nel caso della Bersani che in questo caso è stata privata del suo corpo. C’è una sorta di appuntamento al buio, che però è anche molto rigenerante. Fa paura, ma la mia sensazione è che gli artisti siano – oltre che spaventati – molto stimolati da questa dinamica. Ci sono vincoli tecnici e pratici, è diverso il modo di realizzare il concept, di pensarne lo svolgimento… In questo senso il ruolo di Samara è anche quello di ripensare le modalità produttive, comunicative, un certo modello economico di come lavorare assieme. Questo per dire che per noi è importante trovare modalità che ci corrispondono un po’ di più.

Ci raccontate altre performance?

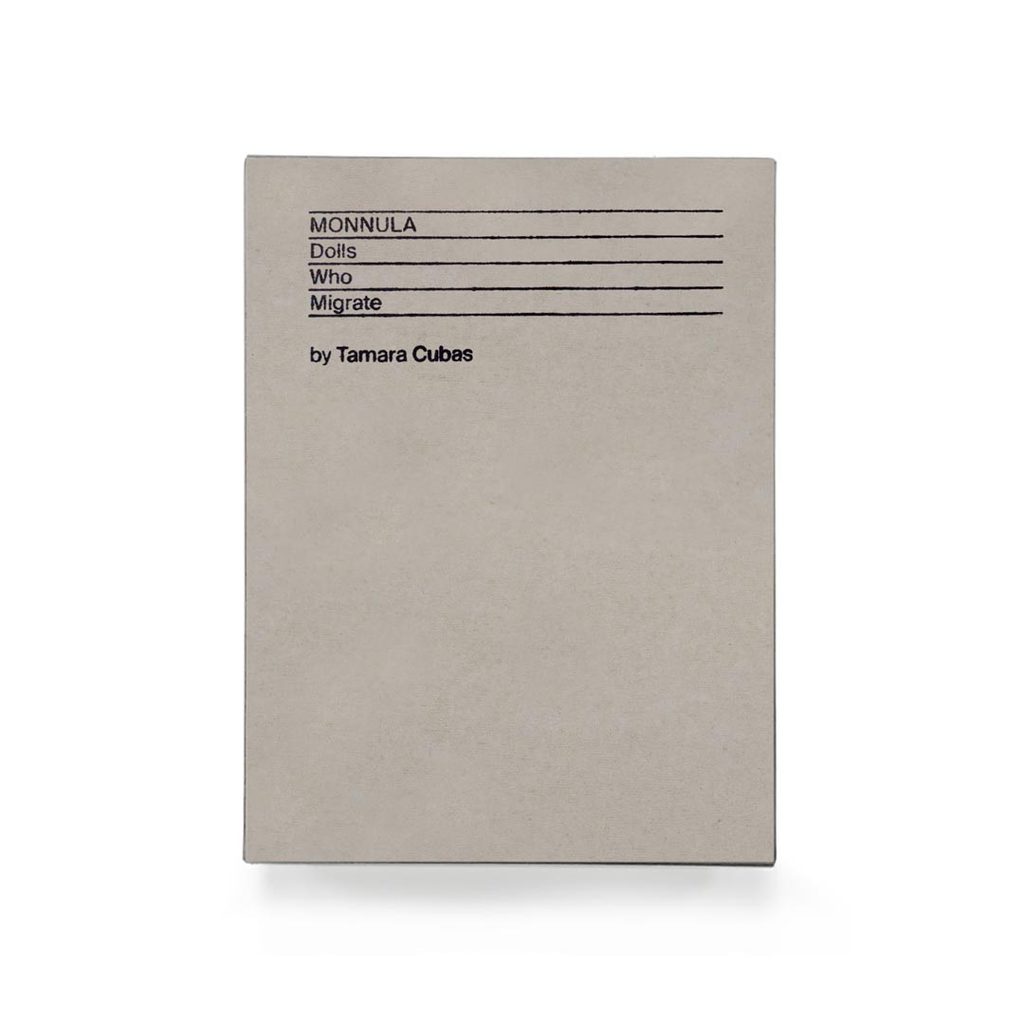

Eva: Chiara Bersani arriva da Piacenza, Ilaria Lemmo è una sound artist di Torino giovanissima. Poi abbiamo Jenna Sutela, un’artista finlandese che spedisce un performer vivo. Dormiente. Perché Jenna collabora con questa specie di muffa, Slime mold, melma – che non è traduzione tecnica: un organismo giallo che si trova nelle foreste e sembra un lichene e come tale conquista un territorio. Un organismo teoricamente immortale: quando non mangia semplicemente dorme. Arriva in scatola, con una piastra di Petri e in bustina, e le cose da mangiare. Ti dico già che impazzisce per i fiocchi d’avena. Insomma, lo vedi crescere e cresce velocissimo, tanto che nell’arco di un giorno puoi già vedere le differenze. Poi, la terza, con Tamara Cubas: un’artista uruguayana che ha lavorato con delle donne in Messico che realizzano bambole tradizionali. Queste bambole vengono spedite con un diario, un quaderno di viaggio, e Tamara invita il fruitore a farla viaggiare. Ora stiamo lavorando a una nuova performance che uscirà a maggio.

Chiudiamo con Quartiere Centrale. Dal momento in cui spedite performance in giro per il mondo, questo “snodo” di movimento fa decisamente al caso vostro, no?

Marco: Rispondo io che sono l’anziano di quartiere nel gruppo. Siamo qui perché sono un po’ di anni che sposto il mio vivere tra Porta Venezia e questa zona. Siamo arrivati più o meno per caso in questa via, allontanandoci da Nolo dopo la speculazione e l’aumento degli affitti. Devo dire che è stato un vantaggio. Innanzitutto perché è la prima volta che siamo in un quartiere con un’identità così precisa: questo storicamente è il quartiere del cinema. Esistono ancora un sacco di realtà legate al cinema, ci sono le sedi della Universal, della Disney e altre case di produzione, ma anche vecchie realtà come i nostri dirimpettai: quello che io chiamo il Netflix dei Flintstones; un signore di ottant’anni che affitta film in pellicola e ha un archivio impressionante. Come andare da Blockbuster ma con i film su pellicola. E lui è qui da sessantacinque anni ed è uno dei pochi rimasti della vecchia scuola del cinema, anzi: dei servizi accessori al quartiere dei cinema. Dopo la guerra, vicino alla Stazione Centrale venivano tutti da tutta Italia: soggiornavano poche ore, prendevano i film, i manifesti, le lampade e le lenti per i proiettori, insomma tutto quello che poteva essere necessario per una sala cinematografica e ripartivano. Mi pare che il giorno fosse il mercoledì o il giovedì, almeno i vecchi mi raccontano questo. Insomma è la prima volta che abito in un quartiere con questa identità produttiva, e si capiscono anche alcune scelte architettoniche e alcune dinamiche, ma specialmente capisci che ci fosse una comunità.

In qualche modo continuo a legare questa praticità del cinema, il nodo di spostamento simbolico che è Centrale, all’aspetto della distribuzione, che è molto importante per Samara. Anche se da un punto di vista pratico per noi non è così rilevante la stazione in sé, è rilevante poeticamente. Poi è il quartiere delle contaminazioni, dove si sbarca, dove sono accadute e continuano ad accadere un sacco di cose. Un quartiere quasi troppo vivace per una città borghese come Milano.