Siamo giunti all’ultimo appuntamento di questa breve ma intensa rubrica sulla fotografia d’arte a Milano – ricognizione che non si esaurisce qui ma prolifera in altre forme. Per fare una sorta di punto si potrebbe avanzare l’idea che la fotografia d’arte non è morta ma è uno zombie – come scrive il ricercatore Andrew Dewdney nel suo libro “Dimenticare la fotografia”.

Fotografia è un termine obsoleto. Le nuove condizioni dell’immagine vengono mascherate dalla permanenza e dal nostro attaccamento all’idea di fotografia come rappresentazione del reale. La fotografia ha indubbiamente un forte legame con una realtà che si attesta a rappresentare, dunque probabilmente dovremmo chiamare la fotografia d’arte in altro modo per discostarci da questo attaccamento a un mezzo espressivo così legato all’idea di presa della realtà.

Partendo dalla ricerca di due artistə di formazione scultorea, Sara Davide e Nicola Rossini, ho trovato interessante indagare la ricerca e la produzione artistica di chi, come loro, ha approcciato l’immagine fotografica come mezzo scultoreo e mappa, dunque come superficie per indagare il reale.

Sara Davide: “la fotografia è il calco della realtà”

Sara Davide è un’artista attiva a Milano ne La Cattedrale, spazio di studi in condivisione in zona Forlanini. L’avvicinamento alla fotografia per Sara è avvenuto inconsciamente, è stato un passaggio rilevante nel suo percorso in quanto medium capace di catturare il reale in frammenti, parte del tutto con cui ha iniziato a fare ricognizione del mondo. Tutto questo agli albori di Instagram, quando il social ancora non era altro che un mezzo di modifica e archiviazione foto con formato 1:1, per una nicchia di amatori e professionisti.

“Questo processo è fondamentale, è parte della mia ricerca, è stata una rivelazione e ad oggi è oggetto di studio per me. Avendo fin dagli inizi lavorato con il metodo del calco – un processo di rilevazione della superficie del reale in modo diretto – la fotografia è risultata essere altrettanto un mezzo di contatto, un’impronta. Non è un pensiero collaterale ma supporta il mio lavoro anche a livello teorico.”

“I/I” è infatti il titolo del libro d’artista, un prototipo e pezzo unico, che raccoglie questi scatti inconsci che si propongono agli occhi come macchie di Rorschach: immagini tendenti all’astrazione, accanto a altre più descrittive che strizzano l’occhio alla metafora. Il libro è per Sara l’inizio di una ricerca ormai stratificata che vede nell’immagine fotografica un calco del reale quanto lo è la scultura.

L’osservazione è il metodo più rilevante e persistente nella pratica di Sara, nonché lo sforzo fondamentale richiesto a chi si pone di fronte alle sue opere. Estraniamento e ambiguità sono punti cardine che accomunano la sua produzione artistica, mirata appunto a creare uno spazio di instabilità anche tramite l’utilizzo del mezzo fotografico in modo assolutamente funzionale all’opera: esso è posto in relazione ai materiali scultorei scelti per la sua capacità di assorbimento della materia. È la scultura che si fa immagine e l’immagine che si fa scultura: un doppio binario di senso e di formazione di un’opera d’arte.

“La pelle è un elemento che ritorna nelle mie opere creando una relazione con una dimensione interiore e non superficiale”.

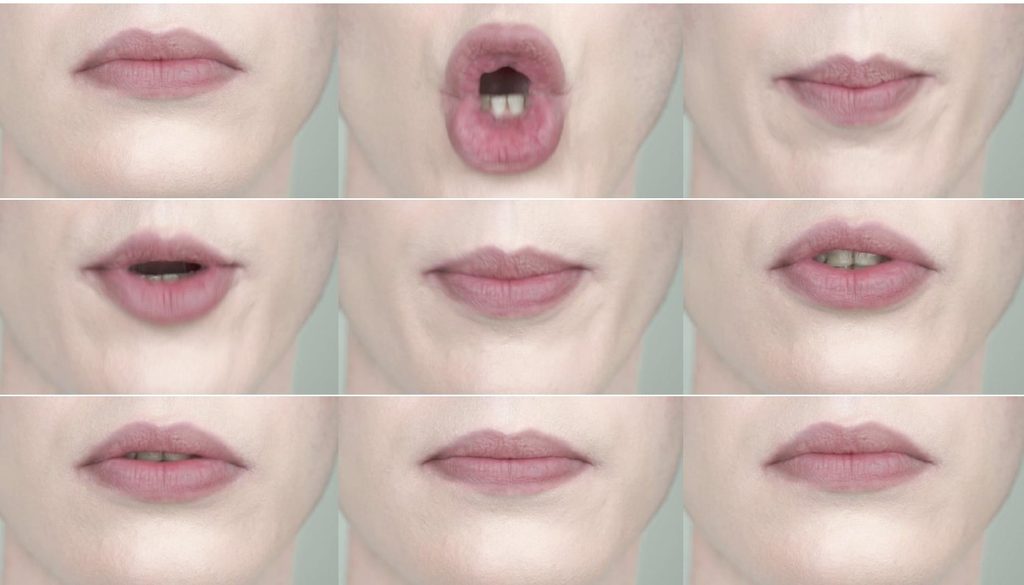

Le nuove condizioni dell’immagine si stratificano quindi su superfici materiche che, come le opere di Sara, assorbono il colore percepito della realtà, l’impronta del segno, e la trasformano in una forma altra, identica alla vista ma di significato diverso. I suoi lavori ammiccano all’ambiguità, allo straniamento percepito da chi si pone davanti a fotografie riconducibili a frammenti di mondo e di sé, come la serie “autoritratto”, in cui parcellizza il volto dell’artista in oggetti di still life perfetti, immobili e ri-mediati dalla meccanica fotografica.

Nicola Rossini, il mezzo fotografico e il dialogo uomo-macchina

Per chi è di casa a Nolo – zona praticamente indefinita e in continua espansione e sparizione – non giunge nuovo Caso Studio, uno spazio di studi in condivisione all’interno di un edificio tutto popolato da artisti. Lì è dove sono andata per incontrare Nicola Rossini, artista che ha fatto del post-umanesimo il proprio costrutto concettuale e terreno fertile di ricerca artistica. Il suo lavoro infatti apre un dialogo, o una sfida, tra essere umano e tecnologia: analizza il corpo come referente e soggetto di ricerca e il processo di registrazione digitale come spazio immaginario di riconfigurazione di un corpo umano che vuole emulare la macchina, dopo aver costruito essa a sua immagine e somiglianza.

La scultura e l’installazione sono per Nicola punti di riferimento fondamentali. La fotografia, invece, è subentrata in un secondo momento come un’ancora che gli ha permesso di dare nuovi significati all’installazione concettuale e alla scultura per sviluppare le sue indagini sul rapporto tra uomo e macchina. In questo terreno ambiguo che ha tracciato, il corpo e la pelle sono il confine entro cui e oltre al quale si manifesta l’ormai consolidata somiglianza tra essere umano e tecnica, come ad esempio la tanto citata intelligenza artificiale o i dispositivi elettronici.

L’immagine digitale subentra nel processo creativo di Nicola come filtro e presa di coscienza del suo e del nostro essere frammento di un tutto ormai ibrido, contaminato da tecnologia e virtualità, pervasa di immagini percepite come più vere del reale. Il corpo-immagine diviene mappa e superficie a sé stante e nuovo oggetto, un po’ un fetish volto a indagare il rapporto tra materia e necrosi. La fotografia traspare dalla logica di Nicola come un mezzo ibrido adatto a esplorare, a formalizzare il rapporto umano con la morte e la vita come documento di ciò che è stato e che perpetua la ripetizione di un’assenza. Uno zombie appunto, che nei lavori di Nicola cessa di rappresentare il mondo e diventa una sua manifestazione racchiusa in una forma plastica.

La fotografia d’arte non è poi così morta: una superficie in trasformazione

Se il termine fotografia è obsoleto dovremmo allora smettere di parlare di fotografia d’arte. C’è uno spazio tutto ignoto aperto alla ricerca e alla sperimentazione, fluido e ancora non etichettato da un termine limitativo: quello in cui si muovono artist* che stanno cogliendo attentamente i segnali di trasformazione di un medium che ha sempre faticato a trovare spazio nell’arte ma che si è effettivamente espanso a tal punto da aver trasformato la concezione di immagine e il suo peso nella società. Forse il punto non è trovare la fotografia che diventa arte, ma il rapporto tra noi e il concetto più ampio di immagine al giorno d’oggi e come essa viene introdotta nella ricerca da artist*.